烏坎:中國基層治理的一只麻雀

劉建鋒

2011年9月爆發的廣東省陸豐市東海鎮烏坎村村民大規模維權事件,被認為是近年來最有標志性意味的事件。它緣起于村民對土地和自治權的合法訴求,遭到嚴重違法但實力強大的老村支部書記薛昌和積年沉淀下來的利益格局的強力壓制;事件發展過程顯示,基層新的具有普遍合法性的政治力量在隨時代不斷生長,他們通過動員村民提出合法訴求,尋找到了推翻舊力量的支點并付諸行動;進入解決渠道后,廣東省采取務實態度,充分尊重了更具合法性的新力量的上臺,這是在該省開展社會管理創新、對城鄉基層歸還治權的大背景下給出的正面回應。

這樣的基層大規模維權事件,在當下中國時有發生。這既是由于土地等資源市場化過程中,集體所有制下成員個體的土地權益不清,地權處置通常給村民造成重大損失,導致強烈爭議和不滿,也是由于基層自治組織在面對公權強勢介入地權處置時,普遍遭受到左右,人們強烈的監督參與欲望被壓制。

位處京畿的河北香河,亦是典型案例之一:在土地資源日趨緊俏時,香河地方權勢階層與鄉村自治組織的代表構建了緊密的利益同盟,形成了相對穩定、日益固化的權力結構,遭遇村民強烈對抗后,當地以部分官員去職為代價維持了舊有利益格局,對抗和上訪村民獲得贖買,他們作為新生力量,適應并力爭進入這一利益格局,以圖在下一步城市化進程中同樣成為漁利者。這埋下了長期不穩定的禍根。

廣東省則試圖解剖麻雀,打破烏坎—東海—陸豐的利益格局,并尊重村民意愿,嚴格落實法律,允許學者和部分NGO成員參與創新鄉村治理,形成了獲得絕大多數選民支持的新的治理群體。

即便廣東省面對新的基層自治勢力,采取的是治權歸還的姿態,由于缺乏整體的改革設計,缺乏明晰的權利界定和選舉制度創新,烏坎村的新領導群體上臺后發現,權力組成機構和人員的更迭,并不等同新的治理機制,村民的權利仍然不清,村兩委地位強勢,治理結構依舊,并不能從機制上防范下一個“薛昌”的產生,也就不能徹底杜絕不穩。

新村委的負責人認為,如果建立新的治理機制,則它應是建立在每個成員都具備明確地權基礎上的,確立清晰的地權等農村產權,保障每個成員可以自主參與市場的地位,才能有效減少成員個體被集體組織領導人肆意侵漁的機會。

其所指的權利基礎和產權市場,實際已有多地改革試點。

上世紀八十年代開始,便有安徽岳西縣委書記大膽致力于還權于民的林權改革,它一度被叫停,直到2008年才回歸,時隔二十四年后產權改革回歸,似在講述基層治理的演進,決脫離不開“產權的革命”。

與其他一些地方相比,成都改革的最大差異在于,它的土地確權的方式與內容有異。這里將村民的土地承包權益確定為“長久”,并將土地的集體所有權確認到村小組,與確權配套,建立了農村產權交易市場。在實施土地確權時,政府除提供土地測量服務和政策配套外,涉及村民之間的權屬爭議糾紛,主要交予村內自主處置,交由村民自主發揮智慧。由此,村民探索建立了新的自治機構——村民議事會,村民議事會以其強大的民意基礎,實際發揮了村民代表大會所從未能起到的作用。

烏坎人所指的新治理機制,還包括了權力機構選舉方式的設計。村民認為,烏坎選舉成功,并不能說明目前通行的選舉制度是成功的:“為什么過去薛昌就能操縱選舉,這次在外界高度關注下才能真選?恐怕是制度設計本身有缺陷,如果不能探索出很具體的好的制度來實施法律,未來很難保證。”

安徽省社科院的辛秋水,恰針對海選的缺陷,在安徽多地試點組合競選制,獲學者評價為:“在競選中提高公民的民主意識和公民素質,在農村社區培養民主氛圍、民主環境、民主習慣和民主能力,是對歷史、社會真正的推動。”

清晰穩定的權利基礎、產權市場主體地位、富于民意基礎的新治理機構、良好的選舉制度設計,仔細考察這幾項試點成果,均出自于一種公權退出、還治權于民的改革取向,這在成都和安徽部分地區的改革中表現明顯。

而廣東省解決烏坎事件的背景,則更是其開展了以社會建設為名、對城鄉基層歸還治權的改革,這項改革正在進行中,它在廣東,具有與經濟建設同為“核心”的重大地位。

廣東省自從2011年7月以來,正式推出系列改革措施,釋放、歸還治權,培育社會組織,以期實現協同共治,其改革的深度與廣度,在全國為先,但與新生的烏坎顯得稚嫩生疏一樣,廣東省培育社會組織、以期實現協同共治之路,雖方向明確,實際操作中不免艱難,社會中堅力量尚處于未能充分發動的狀態。

怎樣實現還治于民?廣東省社工委專職副主任劉潤華,就此專項闡述了改革理念和操作思路,展示了廣東省的中樞系統改革信念之堅定和操作手段的靈活。

而河北香河等地在政府主導下大規模土地流轉,“消滅”村莊、使得村民自治消亡的改革,則提供了公權擴張的另一個方向的改革思路,其缺陷是,數年內造成大量的暴力事件和村民上訪。

烏坎密碼

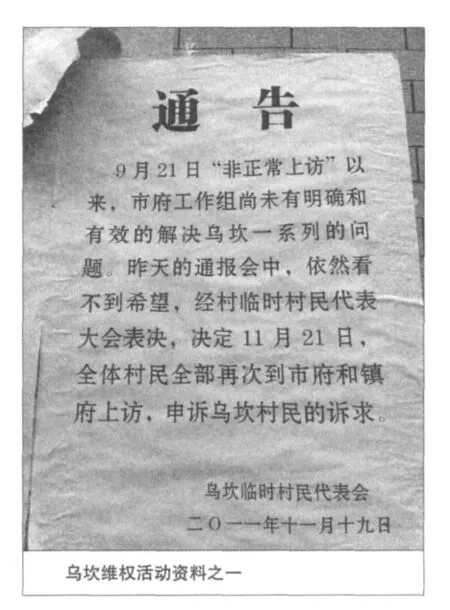

廣東省陸豐市東海鎮的萬人大村烏坎村,在2011年9月21日和11月21日兩次爆發數千人參與的上訪游行,要求懲處以村支書薛昌為首的村黨支部委員會和村民委員會班子成員,控告其私賣土地、操弄選舉和貪占村財,要求整理村務、得回選舉權、收回土地。

12月11日,兩天前被陸豐市警方抓走調查的村民薛錦波死于看守所,事態激化,局面一度成尖銳對峙。

2011年12月20日后,在中共廣東省委的支持下,村民訴求獲得認可,烏坎村舊的權力架構被徹底推翻,新的治理秩序獲得確立。

2012年1月到4月,筆者四赴烏坎,數次專訪了現任烏坎村村委會主任(兼任烏坎村黨總支書記)林祖鑾,村委會副主任、曾擔任村民理事會會長的楊色茂,多次采訪了莊烈宏、洪銳潮、張建城、孫文良、張建興、蔡義峰等多位上訪組織者和新的兩委班子成員,還采訪了部分原村兩委班子的成員,包括曾與薛昌一起被帶走調查的原村委會出納,見證了烏坎村新治理機制形成的部分關鍵時刻。

在2011年12月廣東省委明確表態支持烏坎村民維護正當權益之后,外界多認為,烏坎事件獲得正確處理,主要是因為11月21日上訪游行后獲得了世界輿論的關注。但多位烏坎游行事件組織者對筆者表示,他們感謝媒體的關注,認為媒體關注只是多項助因之一,即使媒體傳播范圍小一些、慢一些,省委高層領導對事情真相了解得稍慢一些,哪怕付出再沉重的代價,烏坎最終也必須要達到這個結果的。

這個說法,展示了烏坎人的自信和堅定,也符合筆者二十余天對烏坎人習俗文化的觀察,更接近筆者對烏坎事件多位組織者多次采訪后掌握的事實。

薛昌王朝

2012年1月,林祖鑾、楊色茂等烏坎維權運動的組織者,在與筆者深談時,都多次用到“薛昌王朝”一詞。薛昌在村民總數近一萬二千人的烏坎執政四十一年,為人寡言但強干,村兩委班子多年追隨其人,一切村務均仰其鼻息。

“多年前,一位曾經在東海鎮當過書記的陸豐市政府干部就對我講過,”林祖鑾說,“烏坎就像是一個獨立王國,外人都喊薛昌‘烏坎皇帝’,局長級別的見了都趕著要跟他握手的。”

烏坎有海港,又有大片土地,薛昌既有錢,又有光環,是全國勞模,又是陸豐、汕尾、廣東三級人大代表,全國先進黨支部書記,多年來倚靠威權治村,林說,9月21日上訪游行事件發生前,沒有任何人敢公開對他講一個“不”字。

筆者在烏坎多次隨機采訪村民,受訪者給出了這樣的看法:他話很少,不理人,別人也不敢跟他多說話。除了過年過節他會到村委班子成員家里走一下,很少在村里走動。有什么事,都是手下的人做。

薛昌在烏坎的治理模式,據原村委班子成員陳昌來和包括林祖鑾、楊色茂等人在內的多位村民介紹,框架如下:

村務和鎮黨委、政府交代的黨務、政務事項,依靠兩委班子、村民小組長和聘請的人員,兩委班子成員為親宗和追隨者,村黨支部在薛昌執掌以來,四十余年黨員只發展到一百三十人,且質量差,多為薛昌和兩位成員的親屬、朋友。村民代表也多為兩委指定。

財政,倚靠賣地和辦公司,創辦了烏坎港實業開發公司,以其為依托,引資招商,出賣土地,劃賣宅基地,創辦企業收取租金或分紅。薛昌和村委會主任陳舜意長期輪流擔任烏坎港實業開發公司法人(主要是薛昌),并在以烏坎港實業開發公司名義與港商合辦的公司里擔任副董事長、總經理、副總經理等職務,兩委班子成員低價劃地轉賣或者蓋商鋪出租,村兩委近二十年來共賣地近萬畝(準確數字尚待官方核實公布),村民僅獲得兩次補償,數額分別是:每人五百元和五十元。為開發地產,村兩委破壞了一千三百一十畝稻田和三千余畝旱地,致村民喪失基本生產資料。

安保,除村里有武警邊防派出所外,村委還專設了一個治安隊,有近三十人,莊烈宏、張建城、洪銳潮等維權組織者指該治安隊實際淪為薛昌恐嚇村民的打手隊,稱他們曾多次將欲狀告薛昌的村民堵在家里毆打或威脅,也曾在廣東省政府門前守候和恐嚇、驅趕上訪村民。林祖鑾指薛昌的權威,既靠與幾級官員利益關系,也還不只源于數十年說一不二的執政風格,還有與村內涉黑勢力相表里的因素。

薛昌的權力來源,在烏坎還是管理區時,來自上級黨政任命。

在烏坎管理區變革為烏坎村后,村支部,應該由全村黨員選舉產生,但由于黨員多為薛昌和兩委成員的親屬、朋友,楊色茂和林祖鑾都指薛昌實際是自相授予,他又與上級黨委官員利益關系密切,“就像袁世凱稱帝,自己給自己戴帽子”。

依照村民委員會組織法,村委會本應由公開選舉產生,權力來源本應是村民大會和村民代表大會。

村民指村委會主任長期是由薛昌指定陳舜意擔任,實際沒有辦過公開選舉,對此,原村委會委員陳昌來有爭議,3月1日,他在家中對筆者說,舊村委會選舉是依法進行的。

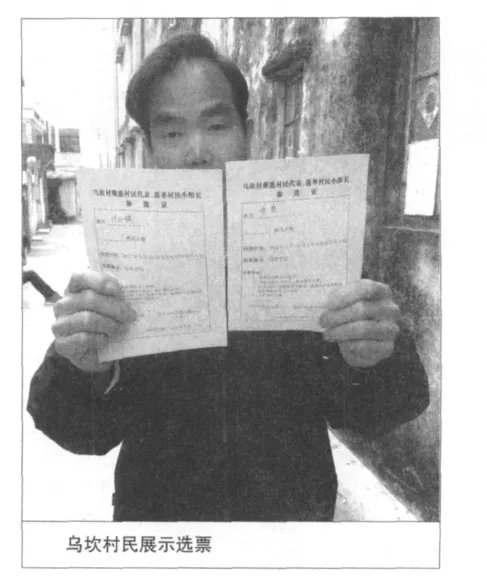

然而,2012年1月,筆者在烏坎獲得大量村民和參與組織選舉的小組長出具的打模證詞(打模:摁有紅指印),證實是由村小組長和會計背著流動票箱串戶填票,最少的一個組只走了五戶人家,只有十五個選民填票,當時統計的全烏坎7107個選民,只有不到五百人填了票,其余票是小組長們將票箱交回選委會,由選委會處理成6768人投票的結果。

“村委委員的得票率都高達90%到94%。,這種做法比豬還蠢!”楊色茂在3月2日笑著回應,“這居然得到鎮上的認可!”

林祖鑾分析,這是因為村、鎮乃至市部分官員形成了利益同盟,一方面長期享用“薛昌王朝”威權治理下資金賬外運行給他們帶來的好處,另一方面,只要表面平靜,有人上訪反映情況,只要能摁得住就行,甚至出事、超出鄉鎮處理能力了,還能以穩定為由綁架上級政府,通過上級政府對更上級實行瞞報,同時調動力量盡力壓制。

由于長期獨斷專行,村務長期不公開,選舉長期暗箱操作,土地長期隨意出手,令村民感覺利益嚴重受損,薛昌率下的烏坎村兩委班子被村民罵作群貪,2011年12月,紀檢部門將薛昌、陳舜意和出納鄒釵帶走審查。

到2012年1月,廣東省派駐烏坎工作組發現了嚴重的財務問題:

會計與出納長期不對賬,公款私存,私設小金庫;“內部控制嚴重失控”,經濟業務無法判斷真偽;大部分經濟業務直接現金支付;花費巨資購買高檔轎車、支付巨額工程資金用自制收據入賬;多項支出收入不入賬,巨額固定資產不入賬且不登記明細賬,數萬平米土地變更不在財務反映,大塊土地作價投資不入賬,以致權屬模糊;以月息1.5—3分的高利息借入一百多萬元巨資,支付利息和償還本金日期都缺乏記錄;與合作港商分紅時有意虛增巨額收入,提高分配基數,并且給港商分紅的比例大大高于港商占股比例;將原本屬于村財的賬目刻意納入實業公司核算;巨額應收租金遲遲不收,且并不列入應收賬款記賬。

根據省工作組財務問題小組出具的《烏坎村財務收支審查報告》(征求意見稿),單項涉及金額都在數十萬元乃至百萬元以上。

林祖鑾說,這每一條都說明薛昌為首的村兩委班子,完全是把烏坎當作自己的王國為所欲為,有意模糊賬務、肆意貪占巨額資金,并任意與港商和其他商人勾結瓜分集體資產,尤其令林祖鑾哭笑不得的是,村財務竟然出現了多付建筑公司工程款的賬目。

烏坎自組織

烏坎事件爆發后,由于村民一度封閉村莊,與陸豐市政府形成尖銳對抗,外界多稱,烏坎民風剽悍。但筆者在四個月內四次進入烏坎與村民相處,并特別留意其民俗民風,所見所感與外界傳聞差異很大。

烏坎村,實則是筆者在中國內地所見的最知情識禮的村莊,民風溫馴淳樸。

烏坎村民待人溫文寬厚,為人大多克己守禮,樂觀知命,輕易不做過分的事。

村民雖然平均學歷不高,多數人只是小學、初中畢業,但筆者在烏坎二十余天,所見村民,無論長幼,待人均彬彬有禮,不曾見過一起當街斗毆和叫罵的事。而走街串巷,會見到,一些貼在大門外的字跡工整的繁體字對聯,竟然都是只有小學或初中文化的中青年房主自己原創、自己書寫。

2012年2月29日,因報名參選新村委,老村委干部陳昌來當眾發表參選演說,村民當場沒有做出過激的反應,臺下對他憤怒不平的村民,硬是忍耐到他發表完演說,直到他離開擴音器之后,才有一位八十余歲老者走上臺,當眾發表對陳昌來演說不滿的意見。

村里營業的飯館,或者只做午餐的生意,或者只做晚餐的營生。除大馬路外,村街里未見一家從早餐到晚餐與人競爭整日的餐館。

這里辦喪儀,會穿戴規制嚴格的麻衣孝服,一望孝衣可知其與死者關系的親疏。會請道士作法數天,貌似迷信,實則是在以繁復的儀式來表達后人對長者養育教化恩情的點滴思念。披麻戴孝的年輕的子孫,跪在靈堂,虔誠地履行各項跪拜式,在堅硬的水泥地上,雙膝著地跪靈幾個小時。在出殯前夜,親朋們依照親疏遠近,依著所穿孝服的不同,依序逐批入靈堂拜別。

這種儀式,是自上世紀八十年代以來,筆者在內地民間所見的最完善、成熟的家庭自組織行為。

村里神廟眾多,由神明理事會管理,這家機構可算是自我治理比較完善的民間組織,它會在每家神廟定期公布受捐情況和資金使用狀況。每個神廟的主神,每年都會過一次神誕日,某廟主神過神誕的這一天,其他神廟主神的“神主”(神像)會移到這家的廟堂,一起享受神明理事會理事為其操辦的社戲,這社戲,頗得村中老人小孩的喜歡。

村民對神廟這種公共文化事務的態度熱心。據仙翁戲臺對面華光廟的理事說,資金主要靠村民主動捐出,在神廟對面修大戲臺也是一樣,這樣的戲臺,往往成為村民重大事件的議事場所。

傳統文化中,尊重組織、講秩序、重公共事務和溫良恭儉讓等優秀的部分,烏坎傳承的似乎好于內地鄉村。這使得他們起而對抗“薛昌王朝”的鄉村暴政時,具有更好的自我組織能力和自我控制能力,也更不容易被分別收買。

保有傳統文化秉性的烏坎人,具備溫文堅定的氣質,許多人有做事決絕、敢于擔當的一面。

林祖鑾曾從軍,轉業后本也是黨政干部,但不愿接受官場貪占的潛規則,徹底地辭職經商,也決然不肯接受官場朋友的任何一絲好處。楊色茂辭去商職回鄉參與組織集體上訪,9月22日,多位年輕的組織者為避追捕離開時,楊色茂挺身擔綱組織并與其他人一起邀請林祖鑾等老一輩出山,控制局面參與和平談判。

莊烈宏、孫文良和洪銳潮幾次對本記者說,烏坎人要么不做,要么做到底,不做時,風平浪靜,一做事,就風起云涌了。

新“政治動物”崛起

烏坎事件早期的組織者,為一批不到三十歲的青年。筆者在烏坎村,逐一與莊烈宏、洪銳潮、張建城等幾位早期最重要的首領做了訪談,并就烏坎事件的發生發展過程,采訪了2011年9月21日之后的多位重要組織者和參與者。

早期的這三位主要組織者,均為普通農民家庭出身,小學到初中文化,在外打工多年,2009年最早組織上訪前,三人在二十三到二十七歲的適婚年齡,2011年9月大規模游行上訪前均有愛人,但莊烈宏、洪銳潮均未婚娶——沒有可做新房的宅基地,沒有希望再分到,也看不到何時可以買到手的前景:由于薛昌巨量賣地,村中宅基地轉讓已經炒高到二十二萬元一間。

莊烈宏,1983年出生。初中畢業后在外打工,后在佛山租小店賣服裝,常遭遇因做火生意后被店主擠走的事,故不愿再過無根的飄萍生活。他自述十余年賺了一些小錢,但父母在烏坎并無住房,二十余年靠租房生活,又因薛昌搞地產開發破壞數千畝耕地,而缺乏生活來源,只得靠莊烈宏每月至少寄二千多元才保證基本生活,為此常自感,長此以往,永遠都會不如外來打工仔。

張建城,2009年二十三歲,雖新婚,但不得不在外租房,為支付租房和生活費用,婚后便不得不出外打工。

張建城的弟弟張建興,2009年9月參與組織上訪時才十八歲,許久以來便無住處,不得不在少年朋友處東宿一宿、西睡一天。他在高一時,終于棄學去佛山順德打工,因管理能力出眾,2011年時已升任中域電訊手機店的總店長,管理三個分店。2011年9月21日烏坎村集體上訪游行事發后,不顧莊烈宏等人阻勸,棄職回村參與。

洪銳潮,2009年二十四歲,家里居住條件同樣緊張,一樣在外打工。他與張建城是同學、密友,也是集體上訪的中堅人物。他與莊、張等,依靠網絡互通聲氣,組織到省、地、市三級狀告薛昌的行動。洪銳潮的姐姐洪瑞卿與洪銳潮的女同學陳素轉,在2011年9月集體上訪事件后都成為烏坎村婦女的主要領導者。

幾位青年稱,十歲左右開始,便耳聞薛昌一班人是貪官,曾經有位負責財務的村委委員,名伍譚安(2011年9月后,出山與林祖鑾合作掌控局勢,后因家屬有公務工作而避嫌),看不慣村干部分錢太多,表態要求分給村民,遭到群毆報復,因恐懼搬離烏坎。十余年前,莊烈宏的父親與伍譚安組織上訪,在協商階段被薛昌知曉后動用村內社會勢力嚇阻。

到2009年2月,有人通過網絡社交平臺建立的“烏坎熱血青年團”(后改名“烏坎愛國青年團”),已經發展到數百人,該群的建構者網名代號“愛國者一號”,一說其為莊烈宏,但莊烈宏并不承認,莊對筆者稱,自己的代號是“愛國者五號”。

此前,網絡暗戰便已開始。群管理者發現有成員在不斷試探其他成員的真實身份,一些身份暴露者,在家中收到薛昌治下治安隊的威脅。

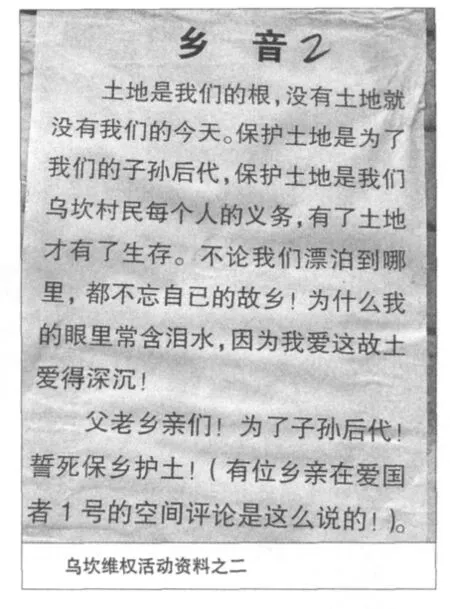

2009年2月,村民與薛昌的對抗,從網絡第一次公開地進入現實。一天,以“愛國者一號”名義發布《給烏坎鄉親們的一封信——我們不做亡村奴》,傳單出現在烏坎村的各個街巷和廣場,稱,村民已成村奴,薛昌班子將土地全部賣光,將來村民沒有立身之地。

主要的組織者們在網上約定,在2009年6月21日去省政府上訪。

但該信息泄露,2009年6月,薛昌派副書記薛玉寶開車去佛山順德找到莊烈宏,要求其答應不上訪。

對于薛昌的勢力,莊烈宏表示:“我也很害怕的,但是沒有辦法,沒得生存啊,不告,沒有出路,告,也許有生機。”

6月21日上午,因原已說定一百余人在省政府門前上訪,莊烈宏等人預備了一百多份盒飯,“到得省政府的村民一看,薛玉寶帶著幾十個打手在那里等著,就散了。一百多個盒飯,只好扔掉。”

莊烈宏、張建城、洪銳潮等七位骨干在廣州逗留到次日,終于有五人乘隙進了信訪室,遞交了上訪材料。

自此直到2011年9月21日之前,莊、張、洪等五人在省、地、市、鎮四級上訪十二次,均無任何實效。

而兩年內,“烏坎愛國青年團”的成員,數量已經擴大到上千。一些在校中小學生也暗地加入。關心烏坎村務,成了流行元素。

2011年6月,四十三歲、在深圳等地做工廠干部的楊色茂圖謀回鄉發展,“痛感村治黑暗,想用民主選舉來改變現實”。他用手機編發了一條信息,提出自己的競選大綱。

這條短信是群發,接收對象之一孫漢場是中學老師,孫漢場與莊烈宏一樣,對村治極為不滿,也聯合了十余青年。

短信在烏坎傳遞,“烏坎愛國青年團”的骨干們找到楊色茂。楊色茂查看了青年們兩年來的上訪歷程,感覺青年精神可嘉,但是利益集團勢力強大,繼續上訪也不會得到處理:“大鬧大處理,小鬧小處理,不鬧不處理,烏坎村的上訪形勢,只能得出這樣的結論。”

2011年7月25日,陸豐市在烏坎等地張貼了關于“濱海開發新區”征地的通告,通告占地四千多畝(官方有人說僅四百余畝,村民傳言實際占地近萬畝),指明在陸豐市碧桂園項目領導小組辦理手續。

碧桂園將在烏坎開發大片土地的消息,在青年中遍傳,被楊色茂稱作烏坎事件的“導火索”。

7月底,青年們組織了一次在南海莊園的聚會,與會者人數,商談的具體內容,至今仍未公開。

青年發起的對抗“薛昌王朝”的行動,在持續發展,已經吸引了楊色茂、薛錦波等中年參加。中年人的策略和經驗,與青年的激情結合后,促成兩個月后的第一次集體上訪游行。

9月20日,莊烈宏、張建城等人率青少年在烏坎村多處張貼公告,公告稱,為更好建設家鄉,請鄉親們次日上午九點集體商議家鄉發展。公告被村委會發現后,治安隊長帶人清除,受到村民圍罵抵制。

20日,確定了次日出面發言人物為孫漢場、楊色茂。后被指控為毒販的村民曾昭亮為當日上訪出資五千元,對此,楊色茂解釋:“這錢是幫上訪村民買水喝的,發動村民捐款后,把這錢退還給了他。”

21日,村民聚集的數量,由組織者期望的三四百人,快速增加到數千。一些初中生和小學生,不肯聽從父母的阻攔:“地都被他賣光了,你們不讓去,那我長大了連立身之地都沒有,娶媳婦都娶不了。”

孫漢場、楊色茂發表倡議后,村民整隊出發游行到市政府門前,提出歸還土地、落實選舉權和村務財務公開等訴求。

群體定型

9月21日,因對政府官員的答復不滿,歸途中,部分參與上訪的少年,砸了部分占地企業,并沖進村委會。

當日夜間,曾昭亮在村外被抓。警方稱在其車上搜到毒品,村民對筆者承認曾昭亮確有吸毒史。莊烈宏等青年組織者多離村外出,孫漢場也不再拋頭露面。

22日上午,數十人的防暴特警整隊從村口向村委會行進時,遭到村民土石磚塊的攻擊,警隊后退到村口派出所附近,事態演變成對峙、沖突,部分村民被打傷,但村內有人發布謠言,說有小孩被打死,導致局勢迅速激化,警隊被涌來的村民壓迫至派出所內,多輛警車被身著校服的少年掀翻、砸壞。

下午三時,村民推舉代表與政府官員開始對話談判。

至此,薛昌率下的村兩委依靠警方恢復秩序、重建治理的企圖完全破滅,村兩委雖然仍被政府承認,但在烏坎村內,“薛昌王朝”已在村民心中徹底垮塌。

這天,楊色茂等中年開始成為談判的主角之一。他挺身出來主持召集村民開大會商議形勢。

23日,林祖鑾、伍譚安等曾有過官場經歷且為人正直的老人,在目睹維權行為有滑向騷亂的危險后,站出來控制局面,呼吁堅持維權但同時嚴格自律、制止暴力行為,并發起募捐以備后續之需。

29日,村民依每姓氏一至五人的原則,從全村三十八個姓氏宗族里,推選出一百一十七名姓氏代表,再由其中選出十三位組成村民臨時理事會,由于楊色茂在關鍵時刻敢于擔當,林祖鑾、伍譚安等老人共同推舉其擔任臨時理事會會長職務。

烏坎的領導者結構進入形成期。

相對成熟堅定的中年——楊色茂、薛錦波等人,自此走上臺面,擔負起與政府官員對話、談判和配合官方處理維權事務的責任。

林祖鑾、伍譚安等老人,因在關鍵時刻發揮其政治的敏感和官場經驗,控制住了危險局面,而成為核心人物,在伍譚安因家屬為公務員退出后,林祖鑾成為烏坎村的實際最高領袖。

在林祖鑾指揮下,處事相對穩重的中年群體,以楊色茂、薛錦波為首,運作村民臨時理事會,作為組織明線,面對陸豐和東海鎮出臺的各項措施,及時應對或虛與委蛇。

莊烈宏、洪銳潮、張建城等代表的青年,則成為組織暗線。他們搜集整理薛昌班子的各項違法證據、實施林祖鑾安排的各項具體事務,組織護村隊,保護林祖鑾等領導者的安全。9月21日以來,村民自發在網絡以化名傳播信息,張建興辭職回鄉后,在林祖鑾身邊,承擔起對外宣傳、發布信息的角色。

從9月到12月初,對烏坎事件的處理,政府方面以陸豐市為主實施具體應對措施。9月,陸豐市派出工作組,從選舉、財務和土地等幾方面介入村民訴求,開展入戶調查。

11月1日,陸豐市決定免去薛昌村支部書記職務,免去陳舜意副書記職務,同意陳舜意辭去村委主任職務,由東海鎮副鎮長朱茂強兼任烏坎村支書。

但這與烏坎村民的訴求相去甚遠。

烏坎村民反對的不只是薛昌與陳舜意個人,而是整套舊班子;也不僅僅限于烏坎村,而是整個“烏坎利益格局”,包括事發后一直袒護薛昌的東海鎮黨委書記黃雄以及其他利用烏坎土地獲取利益的官員,亦指向利用薛昌的獨裁在村中圈占土地非法獲利的商人。

“對腐化到這個地步的書記,僅免職、勸退,不是好的工作作風,”林祖鑾指責東海和陸豐處理此事過于輕飄,“也是利益作祟”。

“9月28日,正是烏坎村里最敏感的時候,東海鎮與陸豐市人大代表選舉,經過協商,我們為代表選舉讓路,推遲村民臨時理事會到29日再選,但27日,鎮上來人布置,薛昌靠流動票箱提前劃票收票,28日,真正的選舉會場成了擺設,只有極少數的人在現場投票。通過制造虛假民意,薛昌居然當選市人大代表,這個結果還被政府搶著在媒體上公布。”

“這與陸豐在21日當天向外公布說上訪人數只有二百余人,是連環配套的陷阱,是為了蒙騙上級政府和外界群眾,讓人誤以為,烏坎村絕大多數人是支持薛昌的。誤以為反對者只是一小撮。”

林祖鑾以其敏感,一一鑒識、挫敗了陸豐市和東海鎮對薛昌體系的保護性舉措:一方面,以臨時理事會積極配合當地官員提出的措施;另一方面,通過青年隨時跟進、搜集和整理新形成的違法證據,向省人大、省政府以及中紀委遞交上訪材料。

在東海鎮配合薛昌假選舉被揭露后,鎮黨委書記黃雄對村民提出,薛昌已經七十二歲,年紀大了,希望給薛一個面子,并動員陳舜意頂缸為此事擔責,遭到陳舜意拒絕。

11月13日,有官員口頭宣布該選舉無效。楊色茂稱,11月18日陸豐市長邱俊雄要求東海鎮書記黃雄出具該次選舉無效文件,但直到春節都未正式下發。

11月15日,不滿陸豐市的拖沓延宕,楊色茂主持召開臨時代表會議,會議決定20日開村民會議,會上,林祖鑾對村民出示證據,表態與村民共同堅持原定訴求,打破官官相護、官商勾結的利益聯盟。決定次日再赴市府上訪。

林祖鑾擬定了次日上訪的口號和標語。楊色茂在其中加入了“打倒獨裁”、“還我人權”這兩條:“我們反對的是‘烏坎皇帝’薛昌的獨裁統治,他的框架還在那里,至今打而不倒,隨時有可能死灰復燃。我們要的是法定權利,要求歸還村務管理權、選舉權。”

楊色茂、薛錦波等協調配合,莊烈宏、張建城等抽調一百五十名青年組成上訪秩序維護隊,防止9月21日的打砸現象再次出現。

11月21日,四千余人再次上訪,引起高度關注,數十家媒體涌入,并自此長駐村內,動態報道烏坎事件。

但對這次上訪,陸豐市委宣傳部發網文報道為四百人,稱其為少數村民的不滿,這令村民意識到,陸豐仍在決心保護薛昌營造的舊“利益格局”。

“不敢面對現實,逃避實質問題,這迫使我們不得不繼續爭取。”林祖鑾說。

明線,林指派楊色茂給陸豐市長打電話,指責官方背信,為保護利益關系人,不惜扼殺村民的民主、土地和村務等合法訴求,并由楊色茂率村民理事會代表向政府提出建議,在道義上占據高地。

暗線,則安排青年加強護村措施,防范突擊進村抓人,整理各項證據,向中紀委、廣東省委遞交材料,述說村民的合法訴求。宣傳組則在緊鄰林家的新聞中心張貼告示,強調村民的訴求是在法律框架之內,是為了基本權利,是有限訴求,而非政治要求,并且一再聲明,烏坎村全體村民“擁護共產黨,擁護黨中央,”反對的只是少數違法亂紀、獨裁專斷的貪官污吏。

但12月9日,陸豐市公安局仍發布通告,捉拿林祖鑾、楊色茂、薛錦波、莊烈宏、張建城、洪銳潮等組織者。

此前,12月1日,莊烈宏在順德被控制,2日,消息傳回烏坎。3日,汕尾、陸豐部分政法官員在南海莊園與楊色茂對談,要求楊色茂和其他領袖集體自首,以獲輕判,否則,最低也將判刑十年以上。4日,警力在村外集結。9日,薛錦波、張建城、洪銳潮在陸豐市公安局通告發布的當天被抓捕。

林祖鑾指導召開村民緊急會議,通報上訪領袖被抓。抽調青壯年分批輪流全天候把守所有入村通道。

為保證領導系統安全,仍由楊色茂作為與政府公開聯系的談判對象,林則被動態隱匿在其他村民家中:“那段時間局勢是比較緊張,沒有時間想那么多,也沒什么可怕的,唯有將事情做到底!”

10日凌晨,七輛警車在村口鳴笛被村民驅走,鑒于此,上午,村民砍倒大樹,堵塞、封鎖入村通路。

警方撤到兩公里外,設置關卡盤查,海上有公安巡邏,防止火藥流向烏坎。

11日夜7時,薛錦波猝死于汕尾市看守所。謠言四起,有謠稱抓到林、楊立馬槍斃。

實際上,自12月9日開始,一條直接溝通烏坎村與高層的聯絡線,開始發揮作用。林祖鑾會見了一位神秘嘉賓。他承諾將烏坎事實,直接報予廣東省委甚至更高層,此后又有數次秘密會見。

不過,12月11日薛錦波猝死于羈押,已令汕尾市陷入全面被動。烏坎村中遍地悲聲,村民在村中集會,祭奠死者亡靈。萬余人大村,全村罷工、罷市、罷課,靜坐,多數村民決意維權到底。部分村民家中缺少資糧,部分生活物資依靠村外捐資救助。雖并未真正發生斷電、斷水、封村的狀況,但斷電、斷水、封村的謠言卻已散播于全球。

18日,汕尾市委書記鄭雁雄安排曾任干部職務的張水金(張建城的伯父)為中間人,約見林祖鑾與楊色茂,被拒絕。

當地遂安排了一些烏坎在外上中學的學生代表和外出鄉賢,在陸豐市政府與鄭雁雄對話。鄭雁雄發表講話,承認村民訴求的合理性,也對事態的發展,做了一些澄清,他的講話被制作成光碟,于19日送入烏坎。但迅疾被人斷章取義,被截圖和截取部分視頻發上網絡,引致新的不滿。

在此關鍵時段,中國社科院于建嶸、中山大學朱健剛等學者,組織了有關烏坎形勢的分析研討活動,包括原南方報業評論員笑蜀等在內的學者、資深媒體人,建議廣東省委省政府直接介入處理。

廣東省社工委專職副主任劉潤華約見學者,學者提出了希望撤離警察、釋放被捕村民代表、成立省委工作組和組織村民重新民主選舉的系列建議。劉潤華將學者建議與自己的研究報告組成內參,直接提交給受廣東省委書記汪洋委托而專門處理此事的省委副書記朱明國。南方日報評論員周虎城也向省委提交了反映學者建議的內參。

19日,汕尾市委書記鄭雁雄表示,將事件的解決辦法從陸豐提升到由汕尾市委市政府落實,并派遣汕尾官員入村與林祖鑾、楊色茂等人見面,承認村民臨時理事會合法。

20日,省委副書記朱明國在陸豐市干部群眾大會上宣布,省委、省政府高度重視和關心烏坎村群眾的利益訴求,決定成立省工作組,省委副書記朱明國為組長、副省長林木聲為副組長,工作組由九名廳級干部和一批業務骨干組成,將以最大決心、最大誠意、最大努力解決群眾的合理訴求,盡快恢復烏坎村正常的生產生活和社會秩序。

21日,在張水金陪同下,林祖鑾赴陸豐市政府,與省工作組見面協商。朱明國承諾陸續釋放被捕青年村民,對被捕期間猝死的村民薛錦波再次確認死因并盡快交還遺體,承認臨時理事會合法,并表示省政府工作組將查明真相,“涉及哪一級就查辦哪一級”。

22日,朱明國走訪烏坎村,訪問多位村民,并與林祖鑾等村民座談,受到村民的熱烈擁護。

30日,省工作組宣布,初步查實,村民訴求合理合法,薛昌班子成員此前已被汕尾市確定雙規審查。

至此,以林祖鑾、楊色茂等人為代表的烏坎新領導群體,無論在民眾之間還是政府系統,均建立了穩定的地位。

機制深憂

1月15日,廣東省委組織部干部與陸豐市、東海鎮干部出席烏坎村黨員大會,組建烏坎村黨總支部,并成立了烏坎村委會重新選舉籌備小組。林祖鑾獲得任命,成為烏坎村黨總支書記和選舉籌備小組組長。

此前,網友來烏坎者甚眾,有網友斷章取義發微博,激起村民反感,被驅離。而12月22日從北京來的村委會選舉研究者者熊偉來到烏坎住下,并成為林祖鑾家的常客,直至3月烏坎村村民委員會選舉結束方才離開。

1月14日凌晨,林祖鑾對筆者表示,省委工作組對于熊偉在烏坎為村民提供有關村委會選舉法律的咨詢和提供一些選舉建議,表達了寬容的態度:“他們認為學者可以留下來。”

中山大學學者朱健剛解析,在烏坎這個相對敏感的鄉村,省工作組明知有民間NGO的成員在烏坎做研究和為村民自治提建議,沒有表達警惕,而是許可,這是積極的態度:“熊偉能留在烏坎,本身就是十分有意義的事。”

有要求匿名的媒體人也分析了這個信號,認為其中暗含希望,希望有更多學者參與并為烏坎治理提供些可資創新的智力資源。

但據筆者觀察,直至2012年3月4日烏坎村選舉結束,即便熊偉活躍在微博上,一直發布有關烏坎的信息,但并沒有學者或者其他民間研究機構的成員,和熊偉一樣留在烏坎,參與其基層治理制度的設計與創新。

烏坎村新領導群體,整體學歷較低,對法律的熟諳程度有限。選舉日,陸豐市民政局和市委組織部的干部也對筆者說,這里還從未有過所有選民在一個會場集中投票,實際操作經驗有欠。而熊偉根據往昔觀察鄉村選舉積累的經驗,幫村民完善了選舉環節的疏漏,改進了選舉現場的布置,推動舉行參選者公開演說等細節的設置。

熊偉還曾推動村民表決“村民會議召集人制度”,如在必須召集村民會議時,村委會成員出于自身利益拒不召集,可以由召集人負責召集村民會議,但未能成功。

3月5日,林祖鑾對筆者評價,熊偉的存在,為村民理解并落實法律規定起了重要作用,可以說是功不可沒。

但也有人認為,熊偉在烏坎期間,客觀上未能與省、市、鎮政府建立聯系,形成良好的相互配合關系,又缺乏與其他學者合作形成完整配套的制度設計,因此未能有效地推動制度創新。3月,廣東省委書記汪洋也在評價烏坎村選舉時說,只是落實法律,并沒有創新。

雖然村民充分發揮民主精神,選舉烏坎新領導群體成為村委會成員,但因治理制度上未有突破,林祖鑾表示,對未來心懷憂慮。

林擔憂“薛昌現象”在自己退出后萬一重演:“同樣的法律,同樣的規定,為什么在極少數地方才能這樣選出真正受擁護的村委會,而在大多數地方都做不到規范?為什么過去薛昌就能操縱選舉,這次在外界高度關注下才能真選?恐怕是制度設計本身有缺陷,如果不能探索出很具體的好的制度來實施法律,未來很難保證。”

既無創新,唯有試圖縮小機構規模——林祖鑾曾試圖在法律允許范圍內,成立三人村委會,即村委會只設村委會主任、副主任和委員三個職務。一些服務更多使用聘用制度,也就是通過付款來委托給社會成員來提供服務。

“萬一哪位聘用的人員不能勝任或者發生變質,可以隨時解聘,要是村委會成員發生問題,就需要開村民大會才能罷免。”張建興透露。但這一期望,因第一次投票的結果是只有林、楊得票超過投票者半數,洪銳潮參選副主任接近半數,委員中無人過半數,三人村委會無法成立,不得不舉行二輪選舉,成立了七人村委會。

村委會重新選舉之前,烏坎的領導群體,實已發生裂隙,林祖鑾始終得到全村絕大多數人的支持,但其率下的明線和暗線,選舉時已然處于實力均等的對爭狀態:部分青年,因持續數年組織上訪對抗薛昌專制,在林指揮下運作一些具體事務,在村民中尤其年輕一代村民中呼聲高,而楊色茂等中年,則因在最緊要的時刻挺身擔責、幫助林祖鑾等控制局面,出面與官方談判,獲得高度認可,也更多獲得外界和官方的認可。

選舉前后,針對楊色茂等,已有謠言傳其被收買,將來處理土地問題時將出賣村民利益。2月29日,在發表競選演說時,楊色茂采取直面傳言的策略,將自己“被收買”的謠言以笑話化解,并表示將不具體插手土地事務;莊烈宏等青年則試圖繼續以土地訴求來擴大支持率。

烏坎選舉,隱約已有兩派爭閣的意味,一些人士的參選安排,使局勢屢變,熊偉插手勸洪銳潮參選副主任和青年們勸薛錦波的女兒薛健婉出面參選副主任,導致林、楊協商預謀的三人村委會布局落空。

雖隱有兩派相爭的意味,但畢竟缺乏與之因應的具體選舉制度設計,因而不能形成新機制。

2012年4月7日,林祖鑾邀請筆者現場觀摩了新任村兩委的工作會議。主持會議的林祖鑾,村中大小事務,均交付村兩委成員共同商議,并由集體表決確定。

“林老先生一直在教我們學習民主議事,”村委孫文良在會后說,“凡事他都不自己拍板,一定要大家商量,雖然他有這么高的民意支持——投票選民91%的支持率。”

未能在機制和機構上有創新,“暫時,我只能有一個辦法,通過考察、培養一個好的接班人,來防止再發生薛昌這樣的事!”林祖鑾認為這次烏坎選舉成功,并不能說明基層選舉制度是成功的,目前烏坎還沒有找到好的治理機制,因此不能說存在“烏坎模式”,“很希望能有更多的學者來幫助我們,要什么樣的好機制,才能真正長久地防范?”

林祖鑾認為,薛昌當初之所以能任意剝奪村民耕地,是因為村民的土地等權益不清,村民沒有真正屬于個人的權利:“歸集體,其實就是歸領導安排了。”

“用什么辦法,既能讓村民實實在在地擁有權益,又能建立一個好的機制,可以隨時應付掌權者的各種變化、防范專權的風險?希望你能為我們呼吁一下,希望會有懂經濟、懂法律、懂社會、懂政治的專家,幫我們做一些探索。”林祖鑾幾次對筆者說。

破除陳舊利益格局

缺乏良好的制度設計,不能阻擋地方利益格局的形成,基層自治的法律精神也就不能落實,這被看成是“薛昌王朝”形成的根本原因。

廣東省社工委專職副主任劉潤華2012年4月在接受筆者采訪時評價烏坎事件:“很多的法規政策要求,該做的沒做到位。”

而利益格局的形成,也部分是由現有治理框架決定:“我以前在兩個鎮當過鎮委書記,組織把誰調去當鎮委書記,馬上會關注這個鎮的領袖是誰,是哪幾個有影響的村支部書記,這是社會治理的基本的力量,會很刻意地主動跟他們改善關系。”

“如果有人反映他的情況,即便跟這個村支部書記沒什么感情,僅僅從穩定的角度、從利己的角度來看,也不可能馬上立案去查他。而可能會找他來,‘兄弟啊,有人反映是這種情況,怎么樣啊?’他可能說沒有,‘那好,要注意,有什么事要處理好’。過一陣子又多幾個人反映同樣的情況,肯定會說,‘我們都了解過了,你不信,那派幾個干部去看看’。看完了之后,回來說查過沒什么事。要捂住就捂住了,捂不住才越鬧越大,一形成對立,才忽然明白,原來跟這個支部書記是拴在一起了,在一個戰車上,成了共同體。”

“尤其是鬧大了又發現理虧的時候,才知,還是要尊重群眾的意愿,要由為民做主到由民做主。這是經歷一個極大事件的考驗之后,總結出來的經驗。”劉潤華說,廣東省委省政府最后總結,“不要把人民群眾對基層干部的不滿認作為反黨、反社會主義、反對我們的政權。”

“省委副書記朱明國去了之后,馬上就有發現,省委對形勢做出了準確的判斷:老百姓有理你還不聽,等于是在給那個支部書記背書啊,趕緊切割,他有問題啊,該抓的抓起來,該重選的重選……”

廣東省委書記汪洋,曾兩次對媒體談到烏坎事件,“在處理烏坎事件上,我們一個重要的立足點就是判斷烏坎群眾所反映的訴求是不是合理合法的,我們經過初步了解以后,認為烏坎群眾在土地等問題上的訴求既是合理的又是合法的,因此我們就是要代表人民群眾的利益,而不是那個村子里面村支書所實際代表的小圈子的利益,這是我們妥善解決烏坎問題的一個立足的基本判斷或者是基本點。”

汪洋稱派省委副書記擔任省工作組組長,是為了“要解剖麻雀,而且要取得經驗,推動村級組織的建設……可能會在今年下半年適當的時候召開全省性的會議,把從烏坎這個點上取得的經驗、教訓用來指導全省加強村級組織建設工作。”

他在另一處談到利益格局影響改革:要進一步深化改革,解決利益格局對改革的影響,黨委和政府要首先從自身的改革做起,并處理好不同利益群體對執政黨和政府的影響。