弗里達:作為項鏈的枷鎖

河西

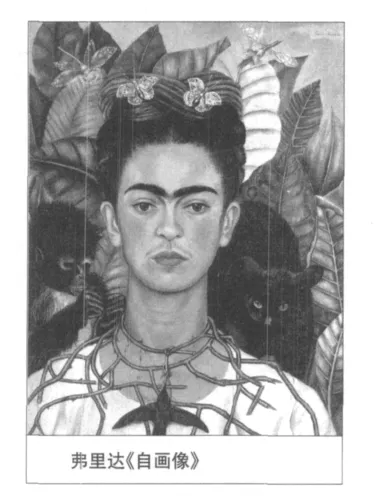

多刺的藤蔓和死亡的威脅在1940年賣給尼古拉斯·穆雷的《自畫像》中又一次出現了。在這幅畫中,藤蔓編織成了弗里達的荊棘項鏈,在她的脖子上刺出道道血痕。通過戴上這串耶穌的荊棘花環,弗里達再一次將自己打扮成了一個基督教的受難者。在耶穌,荊棘是一種冠冕,它被那些意圖羞辱他的人戴在了他的頭頂上,本來只是為了對他的身心造成一定的傷害:“他們給他脫了衣服,穿上一件朱紅色袍子;用荊棘編成冠冕,戴在他頭上;拿一根葦子放在他右手里,跪在他面前,戲弄他說:‘恭喜,猶太人的王啊!’又吐唾沫在他臉上,拿葦子打他的頭。”(《馬太福音》)但沒有想到,和十字架一樣,這反而成了耶穌的標志,成為了他的榮耀和見證。

弗里達在模仿受難的過程,但不是通過重現頂上的榮光,相反,她選擇了更具有女性特征的頸項作為實驗的場所。在她的第一幅自畫像中,她那波提切利似的光滑纖細的頸項令人印象深刻。如今,她卻開始破壞自己一手打造的美麗神話,頸部看來是一個很好的突破口。不同的時期、不同的心境,她會給自己戴上不同類型的“項鏈”——如果荊棘能夠稱之為項鏈的話。在1940年的另一幅《自畫像》中,弗里達破天荒地頭戴鮮艷的鮮花,天空中陰云如晦,整幅作品的主調子是陰冷的青綠色,這些鮮花不僅沒有給弗里達帶來某種欣悅的情緒,反而使她看上去多少有點滑稽可笑。荊棘、鮮花、背景上的植物將弗里達帶入一個“世外桃源”,但她并沒有因此而獲得解脫。天空中層層的烏云似勁風在寒林里幽幽飄動,仿佛預示著一場暴雨的降臨;幾根光禿禿的枝條刺向天空,日復一日地與飛石、風沙和雪霜搏擊,恰似弗里達人生的寫照,而那些鮮花恐怕也難逃雨打風吹去的結局。盡管樹林是弗里達描繪最多的場景,她似乎有一種遁世的沖動,拋棄了塵世間的分分合合恩恩怨怨,到大自然中去尋覓她的真愛(比如猴子),但由于它們總是以一副形式主義的面孔出現,這些植物和她的項鏈是共謀的關系,共同組成了一個室外的牢籠。弗里達在這沉寂的世界里默默地承受著苦澀,她知道自己只要選擇了一種植物一樣的生活,她就要學會忍耐自然界的法則。生活是嚴峻的,而即使鮮花終將枯萎,弗里達的原則還是要恣意地開放,就算是曇花一現這也是一種美曾經存留于天地之間的一種形式。

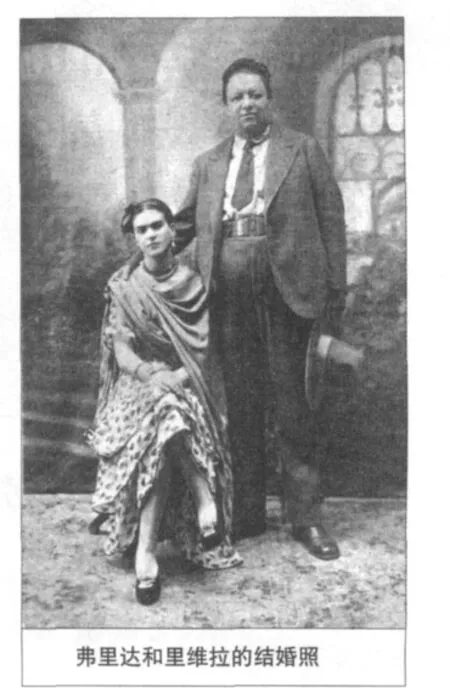

也許是為了討好里維拉,1929年(也就是她和里維拉結婚的那一年)的一幅《自畫像》中,弗里達所戴的首飾帶有濃重的墨西哥風味。這串珠子項鏈沒有歐洲首飾常見的精致和細膩,以一種印第安人特有的粗獷,項鏈上的珠子很大,還算均勻(一般材質為石頭),戴上這樣的項鏈,似乎也給弗里達注入了更多的墨西哥血統。在此之前,弗里達所戴的項鏈還是歐洲傳統風格的串珠項鏈,在他們的結婚照上,我們發現弗里達對于項鏈選擇仍然沒有脫離自己的歐洲背景。考慮到這個莊嚴時刻在弗里達一生中的重要性,弗里達對于每一件首飾的選擇也必然是慎之又慎,精心挑選,而絕不會草率從之。那么,她所選定的項鏈必然代表了弗里達在這一時期所認同的項鏈模式。但弗里達變化得很快,在她1931年所畫的《弗里達和迭戈·里維拉》中再次出現的則是1929年在《自畫像》中所描繪的那種項鏈。這似乎已經成了一種愛情的信物。當然,或許是為了美,抑或是因為這個日子對她而言太過重要,她給自己戴上了兩串珠子項鏈(一串正中沒有一個大的配件),這似乎代表著她的人生已經有了雙重保障:愛情和藝術。從這串項鏈開始,弗里達逐漸擺脫了歐洲古典藝術的束縛,向著她所扎根的墨西哥傳統文化尋求藝術的補養。印第安,這個神秘的民族在照耀著弗里達,她不再是1926年和家人合影時西裝革履的那副假小子模樣,她穿上了特旺納服裝,并以此為榮。只要和1930年她所畫的《穿白裙子的女士畫像》比較一下,我們就會發現,弗里達的項鏈脫離了歐洲貴族的生活慣性(她們熱衷的是細巧的金項鏈),向著更具地域色彩的生活習俗一路狂奔而去。

但這似乎并不能讓弗里達感到徹底的安全。在1929年的《自畫像》中,弗里達的頭頂正飛過一架飛機。這既是渴望擺脫各種束縛,自由自在地飛翔的一種象征,又是某種危機的隱喻。在弗里達的兩邊,窗簾像劇場的幕布一樣拉開,弗里達仿佛一位站在舞臺上的演員,正視著她的觀眾,準備上演一出關于感情的戲劇。弗里達可能對自己的婚姻產生了某種不真實的感覺,她的自卑情緒讓她懷疑自己能否擁有一個美好的未來。她的猜疑心和嫉妒心又占了上風,在婚后,她和里維拉的爭吵導致了他們兩度離婚。在當時,那個愛出風頭的壁畫家在國內擁有比弗里達高得多的知名度,喜歡招蜂引蝶是他的職業病,盡管他重得像頭大象,但這并不妨礙他得到異性的青睞。而弗里達不過是個疾病纏身的灰姑娘而已(而且還給一個負心漢給拋棄了,這對她是不小的打擊),她可能會覺得自己的資本不夠豐厚,能和里維拉成就一段姻緣有時讓弗里達本人都產生一陣暈眩,她懷疑這不過是一場夢,同時,她又希望他們的愛情能夠天長地久(即使這是一場夢,也要讓它盡可能地延長它的時間)。弗里達委身于他,處心積慮地要過上一種幸福美滿的生活。看來,繪畫是方法之一,但繪畫終究無法貫穿于日常生活的每一個節點,而讓自己看上去更像里維拉喜歡的墨西哥印第安人(更準確地說,里維拉喜歡的是墨西哥的傳統藝術)似乎更容易投其所好。弗里達也是這樣做的。雖然在《弗里達和迭戈·里維拉》這幅作品中,弗里達還有所保留,項鏈是瑪雅人的式樣,大小卻完全是歐洲式的,對于墨西哥傳統來說,弗里達所戴的顯然太小了。為了贏得里維拉的歡心,弗里達情愿放棄自己在首飾方面的“陳規陋習”,她開始給自己套上一圈又一圈仿佛鎖鏈一樣的項鏈。1930年,弗里達隨同里維拉一起到訪舊金山時,這些鵝卵石做成的巨型項鏈就掛在了弗里達的胸前——更像是花和尚魯智深或者沙悟凈所用的那種佛教念珠。弗里達不僅戴了,而且一口氣戴了三串,一定是夠沉的了。這些項鏈不像歐洲樣式那么小巧玲瓏,體積都比較龐大,使身材嬌小的弗里達也體現出一些粗獷之氣。不再是那位迷人的憂郁貴族,她現在是一個當代的墨西哥少女,她要用她的坦率和勇敢引誘里維拉走下他的腳手架。

項鏈似乎是弗里達生活中不可或缺的一部分。1930年,里維拉為弗里達畫了一幅裸體畫,這是極少數里維拉沒有將自己的妻子視作壁畫中的模特兒或者政治圖解對象的一幅作品。雖然在畫中弗里達一絲不掛,但她的脖子上仍然戴著兩串沉重的珠子項鏈,似乎這已經成了她的皮膚和頭發,成了她身體上的一個器官,她無法將它們從身體上抹去,只能在裸體的時候也保留著它們,讓它們呈現出她身上流淌著的墨西哥血液,它們如此熾熱,在她的血管里流淌,在那至關重要的位置上——咽喉——它們占據了一席之地。

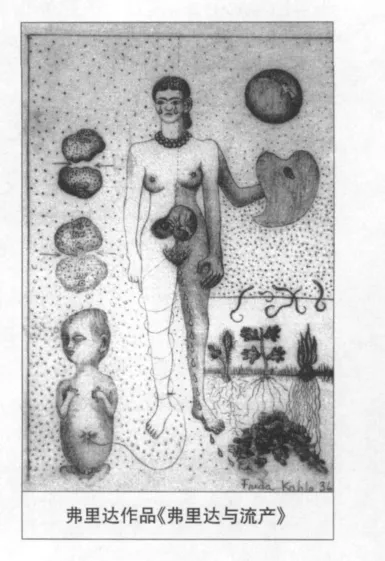

值得注意的是,和里維拉一樣,弗里達所畫的裸體也常常佩戴項鏈。1929年為一位印第安少女所畫的裸體肖像中,這位婦女赤裸著上身,卻和弗里達一樣掛著那串碩大的項鏈。項鏈中間的配件垂到了雙乳之間,反而使裸體增加了一些性感的意味。而在《弗里達與流產》中,這回的主角換成了弗里達本人,她一絲不掛,只戴著兩條串珠項鏈,就好像這是她在失去了自己的孩子,甚至可以說失去了希望之后,她唯一能夠為她所有的身外之物。這幅作品幾乎可以用來代替生殖教科書,弗里達畫出了精子與卵子結合并最終形成生命體的全過程。弗里達沒有脫下的項鏈也許是在暗示性交,這是一種結合,一種捆綁,讓她陷入生育之痛中無法自拔。雖然流產讓她淚流滿面(她太想要個孩子了),但她并沒有對家庭(包括性愛)喪失信心,在畫的右上角,長著一張男子面孔的月亮也為之傷心流淚,而在弗里達的背后,她的第三只手中舉著一塊畫板,這暗中的景象并非物理的真實,想來只是弗里達內心的隱秘念頭而已:把握著畫板這根救命稻草,就像俘獲了里維拉的心,讓他死心塌地地愛她,為她流淚。

里維拉知道,弗里達將自己打扮成一個墨西哥婦女的模樣完全是因為他,她為了他而存在,他心知肚明,盡管他并沒有將這話挑明。當然,他浮華的本性讓他的眼睛總是不怎么安分守己。弗里達因此而忍受著煎熬,這種痛苦在《水之賦予》中達到了頂峰,水中的那個女子被繩子勒住了脖子,她仰面躺在水面上,這根也許已經要了她的命的繩索如今成了動物們雜耍的樂園,蜘蛛、蚊子、蚯蚓、小人以及各種毛毛蟲在上面走鋼絲。繩索是另一種形式的項鏈,它們和項鏈一樣纏繞在她的頸項上,讓她艱于呼吸。而走鋼絲則多少有些冒險,它們走上這樣一條艱險之路,其實不過是愛情探險生涯的某種形象化的表示而已。這幅具有超現實主義風格的作品實際上已經暴露出當時弗里達的精神狀況,1938年之后,隨著她和里維拉之間關系的日益緊張,弗里達的神經就像那根繩索一樣繃得緊緊的,她害怕失去里維拉,因為她需要保護,無法一個人面對死神的挑戰,而里維拉則已經厭倦了和這位小肚雞腸的夫人之間為了一些雞毛蒜皮的小事而無休止的爭吵,他們的關系已經到了破碎的邊緣。弗里達表面上還以強硬姿態示人,但實際上,從她的日記里那些涂鴉式的圖畫中我們發現,她對未來幾乎已經喪失了信心。《在瘋狂的邊緣》中的弗里達長出了胡須,這或許是因為她想要自己在家庭中分飾兩角,以填補里維拉的空缺。她有一只二郎神般的第三只眼,她也用幾根簡單的直線表示耳朵也在拼命地工作,這表明,她在努力探詢什么信息。三串項鏈像分裂的骨節,它們不是圓的(團圓對于此時的弗里達來說近乎一種諷刺),他們在一起就像是這種若即若離的關系,弗里達覺得自己受到了欺騙,在她看來,這個花花公子對她所說的任何誓言都是紈绔子弟騙取貞操所慣用的花言巧語,就像項鏈,華而不實。

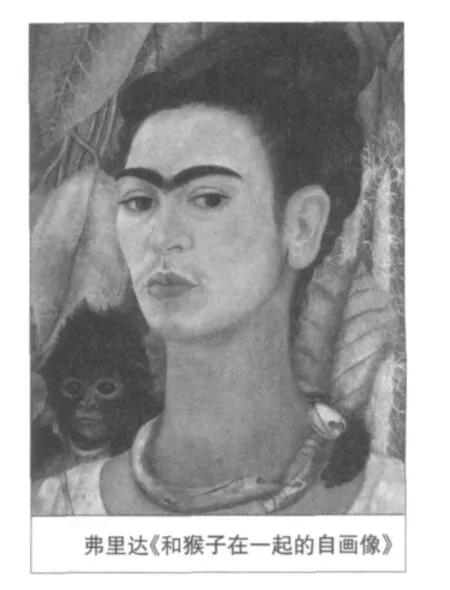

項鏈的裝飾作用有時也會生發出一種實際的功能。在弗里達1938年所畫的《和猴子在一起的自畫像》中,她脖子上戴的是一種骨制的項鏈。這是墨西哥印第安人的傳統工藝,兩三塊適合的動物骨頭,在上面打上小孔,用紅繩串起來,就成了一種具有原始主義風格的項鏈。弗里達一直渴望著擺脫現實世界的束縛,做一只自由自在的小鳥,森林也許是一個不錯的歸宿。她對動物的熱愛,除了性欲方面的本能流露,更多地也是希望自己能擁有動物的那種無憂無慮的心境。然而,在這幅畫中,猴子的脖子上套上了一個綠色的緞帶,考慮到兩者之間的對位關系,牽著猴子緞帶的那只手,就像也牽著弗里達的脖子,那串項鏈如今更像是一副鐐銬。猴子這種活潑的動物躲在弗里達的背后,它似乎還得依靠弗里達的保護,碩大的眼睛睜得像兩個乒乓球,它和弗里達一樣目視著前方,就像在大義凜然地等待著某種危險的到來似的。背后樹木的背景嚴嚴實實,只在左上角的位置留下了一點空隙,像一堵墻,一堵監獄的墻,將她和猴子一起監禁在其中。

人與動物之間的紐帶關系也可以從這條緞帶中得到體現。1945年所作的《和小猴子在一起的自畫像》中,一根黃色的緞帶一頭釘在墻壁上,然后從左到右,將小猴子、弗里達、墨西哥犬、前哥倫布時期的玩偶串在了一起,這是命運之繩嗎?弗里達發現,她有時就像是個動物,在人類的世界中并沒有獲得一個平等的位置,她遭到上帝的愚弄,在病床上艱難度日,即使睜著一雙猴子一樣無辜的眼睛,上帝也沒有向她施舍一點他的仁慈。前哥倫布時期的玩偶已經破損,正象征著她那千瘡百孔的身體,她被愚弄了——被命運,也被男人。

弗里達這一時期的許多作品都有人與動物共同被一根緞帶纏繞的畫面。1937年的《扶郎—長和我》以及1940年的《和猴子在一起的自畫像》都是這樣,區別在于,那條墨西哥和前哥倫布時期的玩偶在此缺席。猴子也是一種情欲的象征,弗里達對猴子的喜愛多少指向某個更像大猩猩的人物。盡管遭受命運不公的待遇,但弗里達卻從未放棄過對愛的追求,弗里達要抓住這只猴子,就像抓住了愛情,抓住了里維拉無法給予她的安全感。

在1940年賣給尼古拉斯·穆雷的《自畫像》中,情況變得更為糟糕。項鏈的末梢多有折斷:弗里達對破碎的物體情有獨鐘——破碎的桌子、破碎的血管、破碎的心靈。在荊棘項鏈上掛著一只死去的蜂鳥,張開的翅膀和弗里達連在一起的眉毛恰成對照。這只鳥指的很可能是弗里達正在迅速消退的飛翔激情,或是和里維拉離婚對她造成的傷害:墨西哥民間有將死去的蜂鳥用作符咒的傳統,認為它能給熱戀中的人們帶來好運。在阿茲特克人的神話中,蜂鳥則象征著轉世投胎——死去的勇士的靈魂以蜂鳥的形式重回人間。在基督教的象征體系中,一般而言,鳥類代表著心靈的飛翔。考慮到這幅作品的宗教氣氛——畫中的弗里達和全能的主一樣莊重,這只鳥很可能也指圣靈。

弗里達或隱或顯地經常以基督來比擬自己的受難。與之相比,薩爾瓦多·達利1933年的名作《一個女人的回顧胸像》就像是一場惡作劇,這位裸體的婦女頭頂一塊烤得金黃的大面包,兩只像陰莖一樣的玉米懸掛在她的胸前,項圈的卡通味道很重(更像是應該戴在狗脖子上),上面畫著舞蹈的小人。達利用他標志性的拼貼式方法來制造混亂,他要解構一切,以此來印證他的諾言:“我相信這樣一個時刻已為期不遠,通過一種偏執的和主動的思想過程,就有可能使混亂條理化,并對現實世界投之以完全的不信任”,項鏈于是成了一種玩笑。雖然弗里達被布勒東推許為超現實陣營中的天才式人物,但她和超現實的主將達利的不同之處就在于,她絕不會把項鏈視作可以隨意處理的物件,她對其看得很重,它幾乎和她的生命一樣值得珍視。

在古典時代,勝利者所戴上的貝殼項鏈,不啻于花環、花冠,這象征著一時的榮譽。而到了現代,讓·鮑德里亞發現,手鐲、項鏈、戒指、腰帶、首飾和鏈飾具有了某種變態的色情功能。這些首飾基本上是女性的專利,她們也已經習慣于利用這些看似瑣碎的物件給自己的身體添加一些具有色情意味的調味劑,佩戴者從而從中獲得他人贊美或羨妒的眼光。

弗里達的策略也不例外,她對自己修長的頸項一直頗為自信,常常人為地將其拉長,以獲得一種莫迪里阿尼式的視覺效果。如果粗略地估摸一下那些石頭做的珠子項鏈的重量,我們就會發現,將它們戴在脖子上真是一件吃力的事情。攝影師愛德華·威斯頓攝于1930年的那張弗里達肖像上,弗里達居然“變本加厲”戴上了三串珠子項鏈,而且它們都要比在《弗里達和迭戈·里維拉》中的項鏈大得多。毫無疑問,這是不小的負擔。在照片中我們看到,弗里達低垂著頭,面部表情是哀傷而憂郁的。這是弗里達的十字架嗎?她情愿在日常生活中也每時每刻都承受著這種重力的擠壓,讓自己有種下墜的沖動。1940年所畫的《和猴子在一起的自畫像》中,那紅色的緞帶一圈一圈纏繞著她,像是要把她固定在某個位置上,仿佛這些紅緞帶一松手,它們的獵物就會撒丫子跑得無影無蹤似的。而問題在于,這些紅緞帶不像1938年所畫的《和猴子在一起的自畫像》中是來自一個外來的控制力。這回,我們看到,這些紅緞帶恰恰是她編織發辮的紅頭繩的衍生物,它們就像某種細菌一樣沿著她的頭發攻擊到她的要害部位。也是在這一年,另一幅自畫像中的弗里達被一串荊棘項鏈套住了脖子,荊棘上的小刺毫不留情,那些細小的傷口還在淌血,盡管她的表情依然堅毅。

莫泊桑曾經用一個短篇《項鏈》來諷刺了一番項鏈的資產階級趣味,在弗里達這里,項鏈代表了一種回歸,從資產階級趣味的懷抱中脫離開來,重新回到印第安文明的軌道上去。同時,我們根據這些自畫像所標明的年代,也不難察覺到歲月在弗里達的臉上所造成的細微而令人心碎的破壞,從那些逐漸失去光澤的皮膚、布滿血絲的眼睛、開始松弛的肌膚中,我們發現,弗里達已經從一個妙齡少女不知不覺地(比普通人更為迅速地)墮入中年危險的陷阱。日常病痛的重擔在她身上留下了多少深深淺淺的爪印鞭痕,多少大大小小的創傷、潰瘍和瘢疤?她的下半身早已千瘡百孔,她在輪椅上像一尊沮喪的塑像,她的身體開始拒絕她的支配。一切都是枷鎖:輪椅、胸衣、愛情,甚至生命本身,都在像卡夫卡所說的那樣,像一只籠子,在等待著那命定的籠中之鳥的到來。

弗里達隨著心境的好壞而選擇合適的項鏈。雖然悲情弗里達占據了世界中的更多的位置,但這并不表示弗里達就沒有心情舒暢的時候。1932年《墨美邊境上的自畫像》中的弗里達就顯得狀況不錯,一身粉紅色的拖地長裙讓她看上去年輕了好幾歲,仿佛又讓她回到了少女時代,縱觀弗里達的一生,這種色調的少女裝她可是從來也沒有穿過。弗里達一只手里拿一面國旗,一只手里夾一根香煙,很悠閑愜意的樣子,雖然阿茲特克人的神壇已經破敗不堪,散落在地上的前哥倫布時期玩偶也乏人問津,與對面美國資本主義文明一派欣欣向榮的場面形成了鮮明的對照,但弗里達的表情上并沒有流露出一絲一毫的憂慮,似乎這些對立面和她毫無瓜葛,她只是一個局外人,是一棵由美國的現代文明所滋養的墨西哥植物。她脖子上的項鏈長出了綠色的葉子,它究竟是冷冰冰的裝飾物,還是有生命的?它像血管一樣在供給弗里達的活力,項鏈就像《亨利·福特醫院》中的那些連接嬰兒、蝸牛、花朵、胸衣的紅色絲線一樣,是生命得以繼續的力量之源。

法國印象派畫家雷諾阿為時代的偏見所屈服。1874年在印象派畫家第一屆展覽會上露面的《包廂》完全符合雷諾阿本人所倡導的那種華麗感,畫面中的女主人公毫不害臊地一口氣戴上了七串珍珠項鏈,蒼白的面頰顯示出畫家對貧血似的潔白肌膚的崇拜。這位無憂無慮的婦女臉型渾圓,姿態從容,是一個極富布爾喬亞風格的達官貴人。盡管雷諾阿毫不節制地大量運用了黑色和褐色這樣壓抑的色調,但形體的渾厚絲毫無損于畫面的優美、樂觀氣氛和色彩的豐富性,在大面積黑褐色的背景襯托下,婦人的膚色顯得更為細膩白皙,構成了一個歡樂、健美和青春的輪廓。項鏈突出了雷諾阿所珍視的那種隆重感,雷諾阿將隱隱約約的白色、灰色、紅色、金色、黑色的調子結合得十分和諧,使他筆下的人物放射出沉著而不是癲狂的光芒。對照之下,弗里達的自畫像就像是一位以受難來證明自己價值的基督徒,喜歡明目張膽地與死神擁抱,雷諾阿肖像畫中的那種輕松愜意的筆意在弗里達這里幾乎是看不到的(《墨美邊境上的自畫像》實在是其中的鳳毛麟角),弗里達的項鏈富有挑逗性又令人望而生畏,它有助于我們洞察畫中人內心的復雜性。不知從什么時候開始,項鏈和特旺納服裝一樣,成了一種時光隧道,把她拉回到遙遠的過去,讓她重溫印第安人主導這個國家的古老歲月。然而,這種回歸并沒有給她帶來她預料之中的那種快樂。她裝腔作勢地強忍淚水,以火一般的熱情投注在繪畫的間歇,希望將這種激情融入到繪畫的每一道色彩之中去。這是一次神圣的冒險,和古典主義的清規戒律背道而馳。

柯羅畫于1865—1870年間的《閱讀間歇》也許是他最好的人物畫。為了向他年輕時盛行的古典主義畫風表達某種程度的敬意,這幅畫的主題是浪漫主義的:和他很多幅畫中所畫的一樣,一位婦女一手撐著自己的頭,擺出一個嬌媚的姿勢,仿佛不這樣做,失去了這樣一個支點,她的腦袋就不能負擔自身之重似的——《畫家工作室》、《閱讀》、《郁悶》、《藍衣女人》皆為如此。在柯羅看來,準確的描繪女人的項鏈不僅是現實主義的基本準則,而且也應該成為女性高貴氣質的典型標記。于是,出現在我們面前的,就不僅僅是一幅現實主義的寫生畫,它更要表現出一種柯羅希望發現的優美、善良和謙遜。柯羅似乎深諳一種視覺的錯位法,幾乎同一時期,柯羅還畫了一幅名為《戴珍珠的女人》的作品。他描繪了一個青年女子戴著樹葉編的頭圈。一片樹葉在她的前額投下了影子。而這些影子看上去就像是珍珠。陰影和珍珠之間的互換表明,柯羅自信自己具有一種點石成金之法,能夠賦予生活中司空見慣之物一種珍珠般透明而圓潤之光,讓一切都變得很溫柔。

柯羅式的溫柔到了弗里達這里都變成了殘酷。在另一幅1940年的《自畫像》中(題獻給愛默舍爾醫生,上面寫著:“以我全部的愛,獻給我的醫生和我最好的朋友”),弗里達的荊棘項鏈只有孤零零的一根,卻讓她流了甚至更多的血。在背景中,乳白色的天空襯托著光禿禿的枝條,同年送給穆雷的那幅自畫像中帶蜂鳥的項鏈似乎就是用這些枯枝編織的。毫無疑問,嫩枝上逐漸干枯的白芽(還從弗里達的頭飾上低垂下來)同樣象征著她的悲傷。雖然弗里達頭插鮮花,耳垂上掛著在巴黎時畢加索送她的手形耳環,但看上去她要前去參加的只是一個沒有護花使者的舞會。

在弗里達和里維拉分手的這一年中,她創作的作品證明,她對運用色彩創造真實的民族情感有了更深的理解。作為一個自學成才的畫家,她一開始對色彩的感覺就是非常個人化和非正統的。調色板傾心于令人吃驚的葉子花般的粉紅色、紫色和黃色,這種色彩在墨西哥的裝飾藝術中也能看到。她以挑選衣服的方式來選擇她要用的顏色,她的藝術感覺實在是非常特別。在諸如《亨利·福特醫院》這樣的早期作品中,柔和的色彩創造了一種反諷基調,使作品與痛苦的失戀拉開了距離。在后期作品中,弗里達對色彩的運用則顯得與眾不同,常常讓人感到費解和困惑。比如,在給愛默舍爾的《自畫像》中,柔和的、珍珠般的天空和鮮艷的花朵只不過更加突出了弗里達此時絕望的心境。色彩之豐富讓人不禁想起墨西哥教堂中被花朵、蕾絲、天鵝絨和黃金所包裹的基督受難像。

在弗里達的日記中,有一篇散文詩式的文字透露了她在色彩運用方面的獨特心得。這首詩寫的是一系列色彩及其有效范圍;在這里,以一種為她所特有的混亂語言,她敘述了每一種色彩的所指:

綠色:溫暖、高亮。

紅紫色:阿茲特克。Tlapali(阿茲特克語,意為在油畫和單色圖中所使用的“色彩”)。仙人掌古老的鮮血。最具活力,又最古老。

棕色:“痣”的顏色,落葉的顏色。土地的顏色。

黃色:瘋狂、疾病、恐懼。是太陽和歡樂的一部分。

鈷藍色:電流、純潔和愛。

黑色:虛無是黑色的,真正的“虛無”。

葉綠色:樹葉、憂郁、科學。整個德國都是這種顏色。

黃綠色:更瘋狂,更神秘。所有的幽靈都穿著這種顏色的衣服……或至少內衣是這樣。

黑綠色:不祥之兆和好運氣的顏色。

藏青色:“遠方”。易碎之物也可用這種顏色。

洋紅色:血?對,誰都知道!

黃色是“瘋狂、疾病和恐懼”的顏色。弗里達四十年代創作的作品中有幾幅是以黃色為基調的,黃色強化了一種陰郁的心緒。這種黃色不是陽光般的,卻依然耀眼奪目。比如,美國工程師西格蒙德·法斯通請她畫的《自畫像》,其黃色背景使弗里達的黑色面紗更顯哀傷。《夢》中的黃色床單是幻夢般的;而在陰冷的《剪短了頭發的自畫像》中,那張黃色的廚房椅子有一種與整幅作品不太一致的喜慶氣氛,正如凡·高在阿爾所畫的黃色的床和椅子。

與雷諾阿和柯羅的貴族氣相比,弗里達自畫像的目的則完全是另一番景象。她直勾勾的眼神盯得你發毛,就像一種頑固的皮膚潰瘍,弗里達堅守著自己特異性的孤獨,項鏈像枷鎖一樣捆綁住了她的手腳,讓她動彈不得。柯羅和雷諾阿所描繪的那個“美好時代”已經一去不復返了,繁華落盡,弗里達一身憔悴在風里,弗里達的項鏈也蛻去了古典時代的那種優雅之光,以那種敢死隊般的決絕,弗里達站在我們的面前,就像站在行刑隊的面前,這與其說是弗里達個人的悲劇,還不如說是整個現代社會的瘋狂在她的身上獲得了一個展露其“才華”的領地。這不由讓我想起了波德萊爾富有隱喻性的詩句:

大街在我的周圍震耳欲聾地喧嚷。

走過一位穿重孝的人、顯出嚴峻的哀愁……