雙連拱淺埋暗挖隧道下穿高速公路沉降影響分析

鄔 澤,朱 愷

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 工程概況

莞惠城際惠環站—新客運南站區間于GDK91+340~GDK91+615段以雙連拱隧道下穿惠鹽高速公路,該段隧道埋深約 10~17 m,開挖寬度 16.7~19.19 m,開挖高度9.9 m,開挖面積為145~167 m2,是典型的淺埋暗挖大斷面隧道。隧道沿途地質條件較差,地下水位埋深淺,隧道主要穿越全、強風化凝灰質粉砂巖層,部分段落隧道全斷面位于全風化凝灰質粉砂巖層中。全風化凝灰質粉砂巖呈土狀,工程力學性質較差;強風化凝灰質粉砂巖,節理裂隙較為發育,巖石強烈破碎。隧道開挖后,圍巖易坍塌,易出現地表下沉(陷)或坍塌冒頂現象。

惠鹽高速公路于1993年12月30日全線貫通,是連接惠州市和深圳市鹽田區的高速干道。惠鹽高速公路目前主線為雙向4車道,路面寬度約24 m,設計時速100 km,是廣東省境內建成較早、車流量大、設計時速較高的高速公路,隧道施工若造成高速公路沉降將對地面交通安全產生很大影響。

在地質條件較差,隧道埋深較淺的條件下施工大斷面雙連拱隧道,既要保證隧道結構自身的安全,又要保證高速公路的運營安全。因此,采取何種措施在保證高速公路運營安全的前提下,順利完成該段雙連拱隧道的施工是本工程的關鍵。經工程類比,制定了隧道下穿高速公路的地層變形控制措施,擬定了隧道的施工方法,通過數值模擬分析,對所采取措施和施工方法的有效性進行驗證,以期指導類似工程的設計和施工。

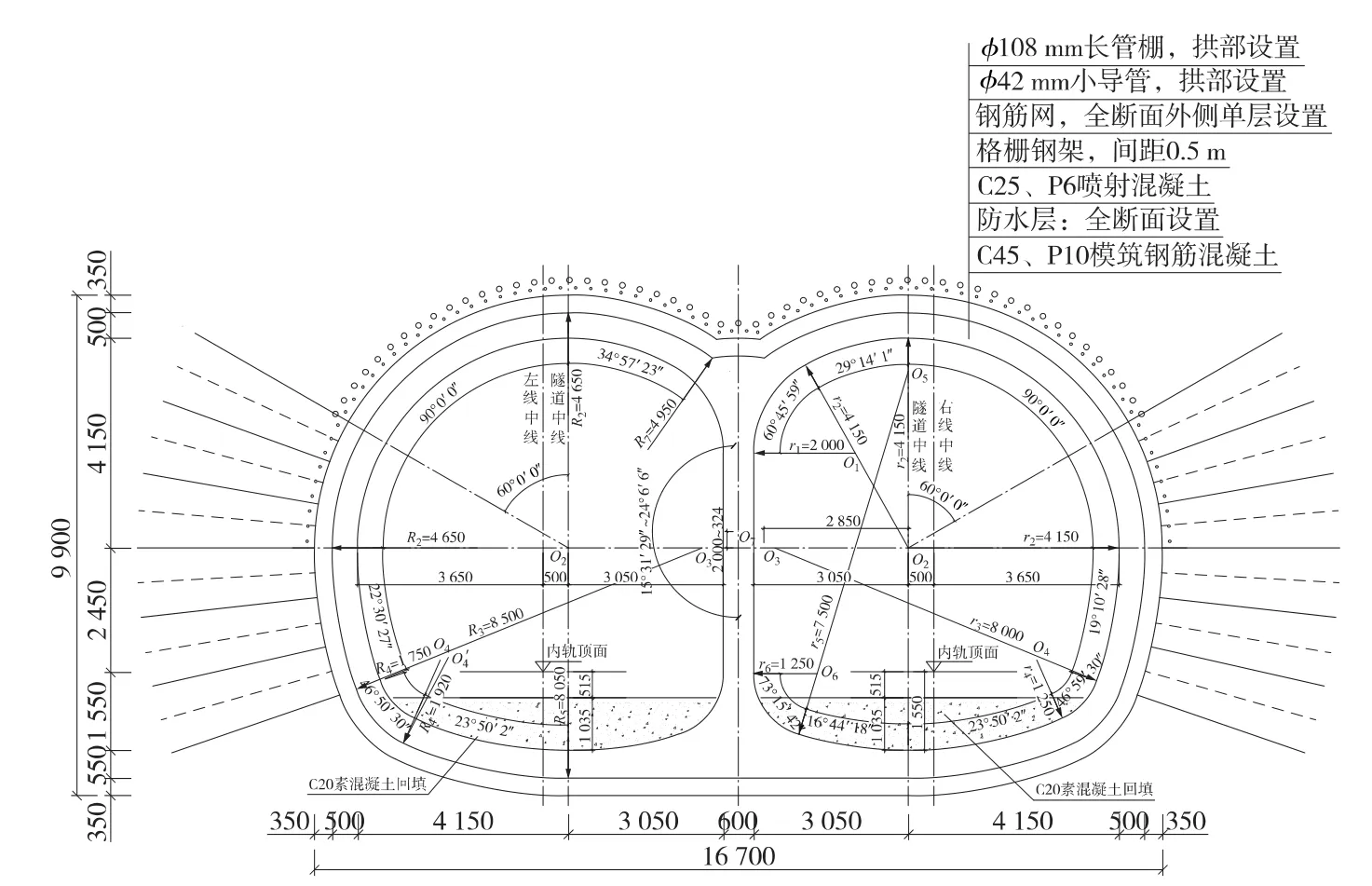

2 隧道結構設計(圖1)

圖1 雙連拱隧道支護結構(單位:mm)

隧道設計遵守相關現行標準、規范,結合實際情況,按“預堵水、管超前、強支護、弱爆破、短進尺、早封閉、勤監測、備預案”的原則,制定下穿段的設計和施工方案。

隧道按新奧法原理,采用復合式襯砌結構進行設計與施工。隧道采取以下支護及輔助措施控制地表沉降和保證隧道在無水條件下開挖,確保施工過程的安全。

(1)隧道半、全斷面注漿

隧道采用半、全斷面注漿加固止水措施,保證隧道的安全開挖。

(2)長管棚支護

隧道拱部120°范圍設φ108 mm長管棚進行超前支護,保證隧道開挖安全。

(3)超前注漿小導管

隧道拱部120°范圍內設φ42 mm超前注漿小導管對地層進行補強注漿。

(4)初期支護

初期支護厚350 mm,采用C25、抗滲等級P6噴射混凝土,全環設置I25a鋼架,鋼架間距0.5 m。邊墻設置砂漿錨桿,梅花形布置。

(5)二次襯砌

二襯拱頂和邊墻厚500 mm,仰拱厚550 mm,根據地下水的侵蝕性和隧道的埋置深度,二次襯砌采用C45,抗滲等級P10鋼筋混凝土。

3 隧道施工方案

隧道按噴錨構筑法和淺埋暗挖法原理進行施工,以合理地利用圍巖自承能力,盡量減少隧道開挖對圍巖的擾動為原則,采用人工或機械開挖技術,結合爆破開挖,以錨桿、鋼筋網、噴射混凝土及鋼架作為主要施工支護手段,模筑鋼筋混凝土為二次襯砌,并通過現場監控量測指導設計和施工。

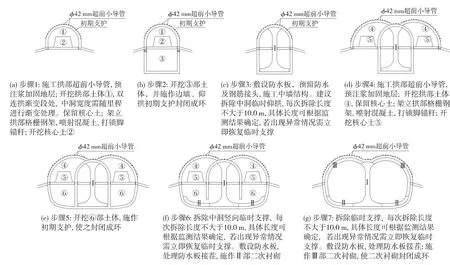

雙連拱隧道采用中洞法施工,中導洞先行,并施作中墻,探明圍巖條件后再進行兩側隧道的開挖,具體施工步驟如圖2所示。

圖2 雙連拱隧道中洞法施工步驟

4 數值模擬分析

4.1 分析內容

(1)選取隧道埋深最淺、風險最大的斷面進行數值分析。

(2)分析隧道橫斷面上地面沉降規律,確定地面沉降最大點的位置和沉降值。

(3)分析路面上較大沉降點處隧道通過前后的沉降規律,驗證隧道開挖步驟及措施的可靠性。

4.2 計算軟件

本文采用目前國際上較通用的巖土工程軟件FLAC-3D對隧道開挖后路面沉降進行數值模擬分析。

4.3 計算假定

(1)隧道施工期間,既有公路結構僅考慮正常使用工況,不考慮地震、人防工況。

(2)高速公路路面車輛荷載采用20 kPa的均布荷載替代。

(3)土體是連續的、非線性材料,隧道結構及路基結構是線彈性材料。

(4)假定區間隧道結構與高速公路路基結構間土體符合變形協調原則。

(5)本分析的前提是施工處于正常良好控制條件下。

(6)土體變形為小變形。

4.4 三維分析模型

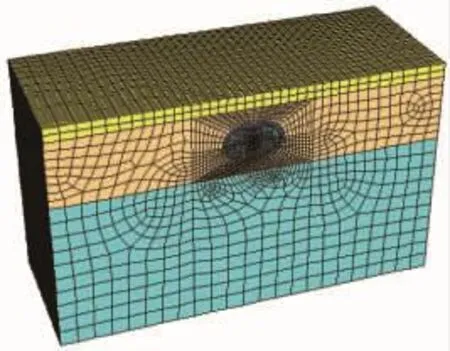

模擬區域沿隧道線路方向取45 m長,深度取隧道底部下50 m深,橫向取結構外兩側45 m,結構埋深約10 m,隧道正上方高速公路路基寬取24 m。建立的計算模型如圖3所示,模型上邊界為自由邊界,底部約束豎向位移,各側邊限制橫向位移。模型共計85 815個單元,90 022個節點,全部采用實體單元建模。

圖3 雙連拱隧道三維分析模型

土體和注漿加固區采用Mohr-Coulomb本構模型,隧道初期支護、二次襯砌及公路路基采用彈性本構模型。

雙連拱隧道開挖前長管棚及小導管注漿加固通過增強該區域內土體參數方法進行模擬。

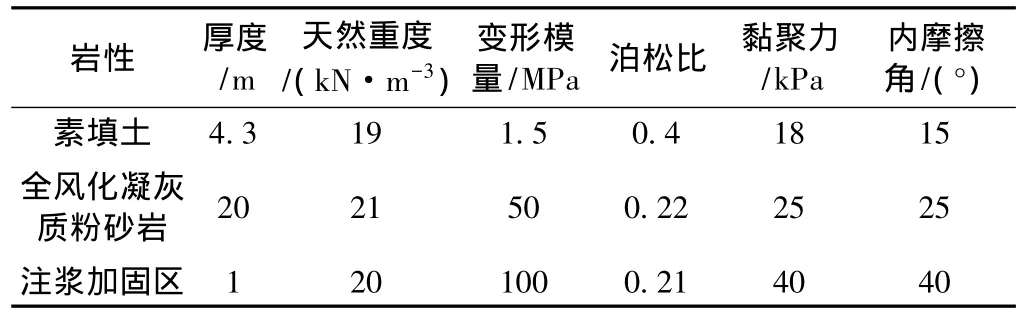

4.5 計算參數

隧道所處地層從上往下依次為素填土、全風化凝灰質粉砂巖,其具體圍巖計算參數及土體加固區計算參數見表1。

雙連拱隧道初支、二襯混凝土及路基混凝土材料參數如表2所示。

4.6 計算工況

本次數值模擬的計算工況根據實際施工工序進行簡化,模型的開挖支護共分為5個工況進行模擬,見表3。

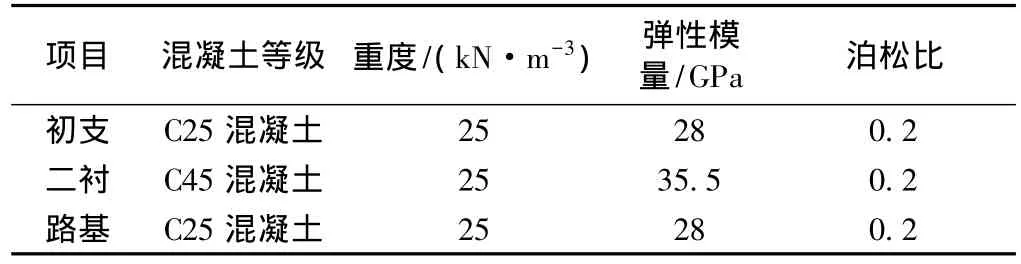

表1 土體力學參數

表2 隧道初支、二襯及路基材料力學參數

表3 雙連拱隧道施工計算工況

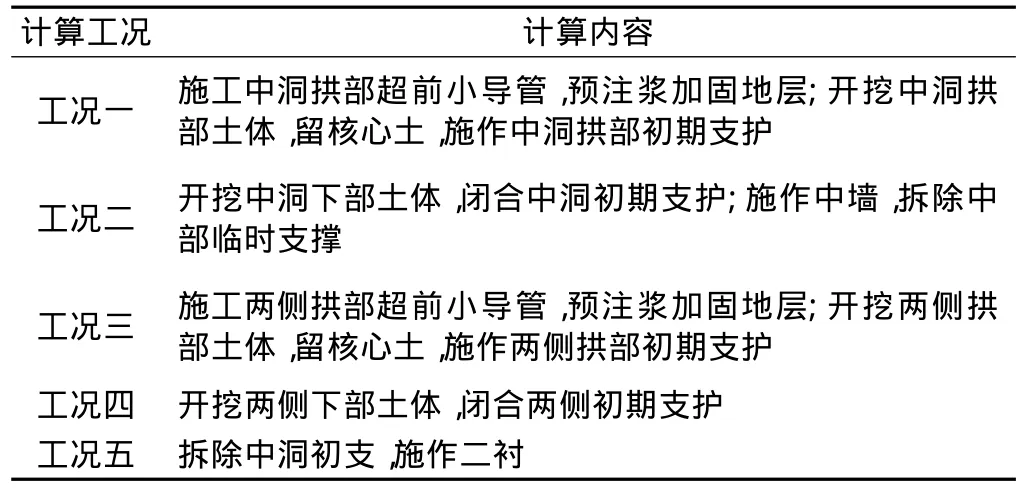

在施工模擬過程中,每一個工況的開挖長度均為3 m,并以此確定每15 m范圍內為一個開挖循環。從工況二起,都在前一工況再繼續向前開挖3 m的基礎上進行下一步的模擬,直至完成全部開挖。如圖4所示。

4.7 計算結果分析

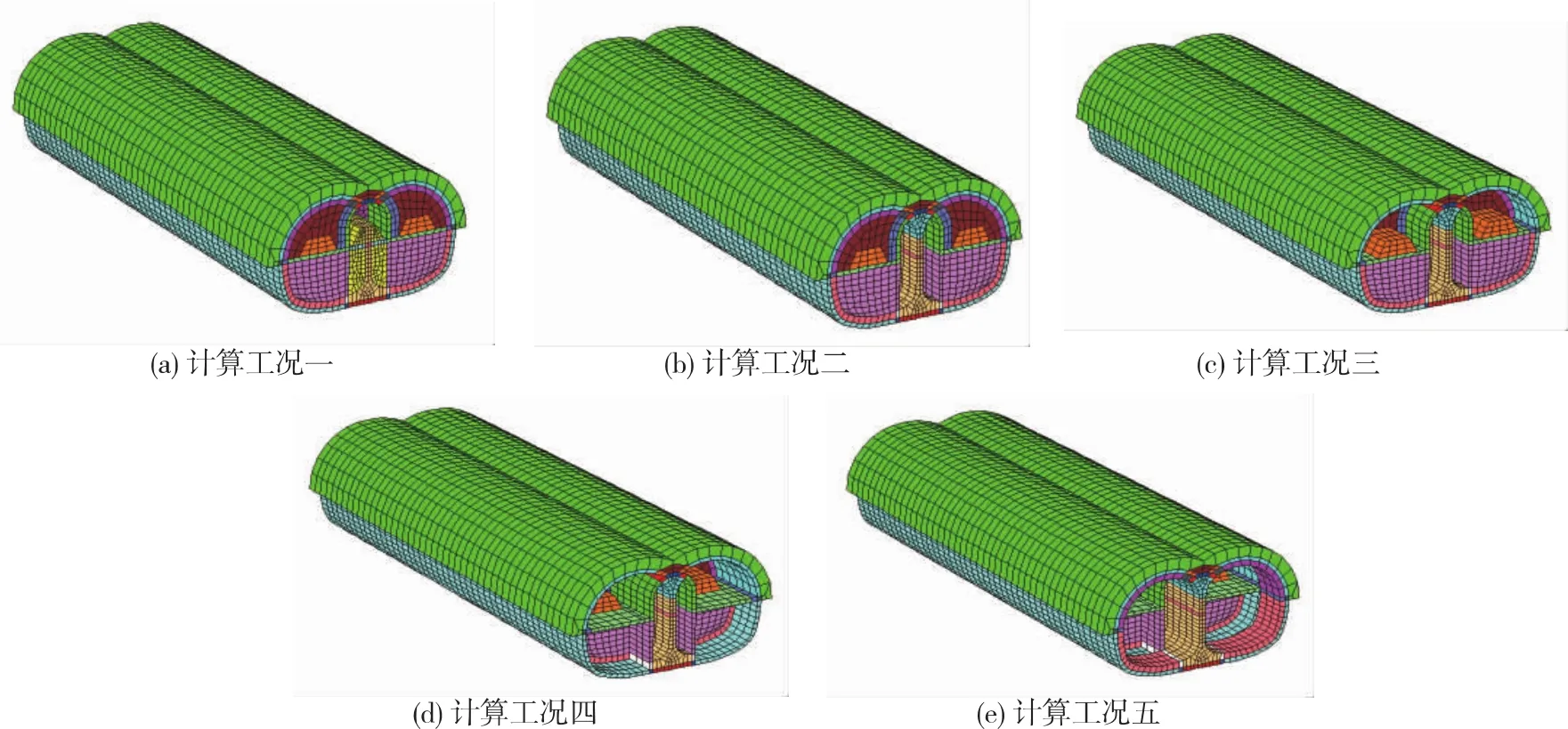

為減少模型邊界效應對計算結果的影響,選取縱向15~30 m范圍內的開挖循環進行分析。圖5為不同計算工況下15~30 m范圍內土體豎向變形云圖。

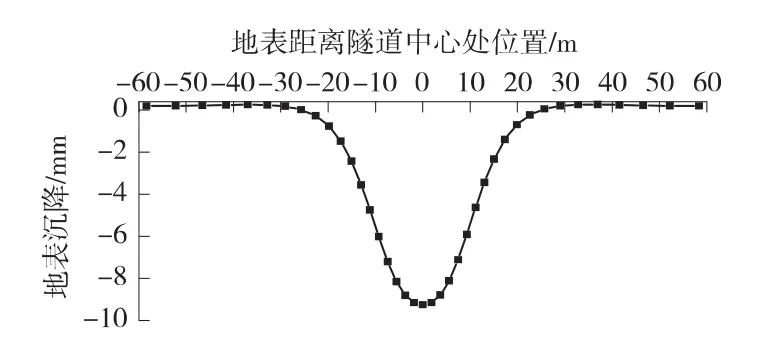

從圖5中可以看出,由于開挖產生的應力釋放,隧道拱部出現向下的沉降,下部土體(核心土)處會有部分的隆起。隨著隧道不斷向前開挖,隧道拱頂的沉降也在不斷增加,當完成工況五時,隧道拱部土體沉降達到9.5 mm,此時模型15 m處的地表沉降曲線如圖6所示。從沉降曲線可以看出,隧道施工引起的地面位移以下沉為主,最大沉降量出現在中隔墻上方土體,沉降槽為以中隔墻上方為最低點呈正態分布,隧道開挖主要影響為中線左右兩側20 m。

圖4 雙連拱隧道開挖工序示意

圖5 15~30 m開挖循環土體豎向位移

圖6 完成工況五時隧道15 m處地表沉降曲線

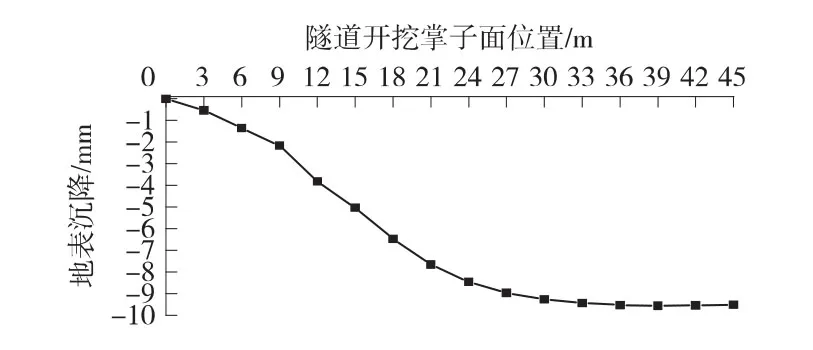

模型15 m處隧道斷面上部地表在隧道開挖全過程中的沉降值變化如圖7所示。從圖7中可以看出,土體在15~30 m范圍內(即一個開挖循環)沉降變化最大,30 m以后(15 m處已完成二襯施作)變化趨于平緩,最終沉降達到9.5 mm左右。

圖7 模型15 m處隧道斷面上部地表沉降曲線

5 結論及建議

5.1 結論

(1)在雙連拱隧道段埋深最淺處(約10 m),隧道采用中洞法施工引起的惠鹽高速公路的路面最大沉降為9.5 mm,滿足高速公路的運營安全。

(2)隧道施工引起的地面位移以下沉為主,最大沉降量出現在中隔墻上方土體,沉降槽為以中隔墻上方為最低點呈正態曲線分布,根據沉降曲線,隧道開挖主要影響范圍為隧道中線兩側20 m。

(3)從掌子面的開挖對地表沉降的影響看,在土體開挖到隧道二襯澆筑完畢這一個循環內,地表沉降速率最快,二襯澆筑完畢后,地面沉降將趨于穩定。因此應遵循“少擾動、快加固、勤量測、早封閉”的原則,盡早封閉初支和二襯緊跟的做法可以較好地控制地表沉降。

5.2 建議

為實現隧道施工對上方高速公路影響盡量最小的目標,控制隧道暗挖法施工引起的變形,提出以下建議。

(1)施工應按“管超前、嚴注漿、短進尺、弱爆破、早支護、快封閉、勤量測、速反饋”的原則進行。開挖前應先進行加固及護頂,施工過程中加強對隧道開挖支護和路面監控量測。根據監測反饋信息,必要時增加臨時支撐或調整開挖支護順序,或提前施作二次襯砌。

(2)采用合理的開挖方式,變大跨為中跨或小跨,邊開挖邊支護,步步為營,當采用留核心土環形開挖時,核心土斷面應大于開挖斷面的50%。

(3)施工中應盡量減少對圍巖的擾動,盡量采用人工或機械開挖,當不得不爆破開挖時,應采用光面或預裂等控制爆破技術,采取短進尺,弱爆破施工。

(4)鋼架拱腳需認真處理,拱腳未落腳處需設置鎖腳錨桿,在軟弱圍巖加墊槽鋼。

(5)對于軟弱圍巖隧道,在開挖超前15~30 m后,應及時施作該段的二次襯砌,以使隧道盡快形成完整的受力結構。隧道二襯拱部應進行充填注漿,以防止隧道拱部二襯與防水層之間形成空隙。

(6)施工中加強管理,嚴格按有關標準、施工工藝、細則進行施工,保證施工質量。

(7)應做好應急預案,確保出現險情后有足夠的應對措施及人員。

[1]關寶樹.隧道工程施工要點集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[2]關寶樹.軟弱圍巖隧道施工技術[M].北京:人民交通出版社,2011.

[3]TB10003—2005,鐵路隧道設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[4]陳育民,徐鼎平.FLAC/FLAC 3D基礎與工程實例[M].北京:中國水利水電出版社,2009.

[5]趙方青.石太鐵路下穿高速公路淺埋暗挖施工[J].路基工程,2005(2):44-47.

[6]鐵建設[2005]140號 新建時速200~250公里客運專線鐵路設計暫行規定(上下)[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[7]岳嶺.超淺埋鐵路隧道小角度下穿鐵路沉降控制技術研究[J].鐵道標準設計,2012(8):80-82.