哈大鐵路客運專線CRTSⅠ型軌道板翹曲變形研究

傅成志,劉衍文

(中建鐵路建設有限公司,北京 100053)

CRTSⅠ型軌道板在板場內預制完成后將轉移到線路上鋪設。鋪設后的軌道板板面與空氣充分接觸,板底密貼CA砂漿。板面和板底與外界的接觸面和陽光的照射等存在差異,使板內形成溫差,產生應力,軌道板發生各個方向的變形,引起軌道板發生翹曲變形。

軌道板翹曲達到一定程度后將會形成離縫。離縫的出現使得列車運行時產生的外力首先消除軌道板的翹曲變形,然后才能作用到CA砂漿層。若離縫較長,一直延伸到承軌臺下,鋼軌將會隨著列車運行產生變形,影響軌道的平順性,進而影響列車運行的平穩與舒適性。通過對軌道板翹曲、離縫進行觀測試驗,對軌道板翹曲變形、離縫與環境溫度和溫差的相互關系進行分析,總結出軌道板翹曲變形及離縫的規律,提出減少無砟軌道板裂紋、翹曲、離縫現象的注意事項和建議措施,為無砟軌道板的預制、鋪設提供參考。

1 軌道結構概況

1.1 軌道板結構介紹

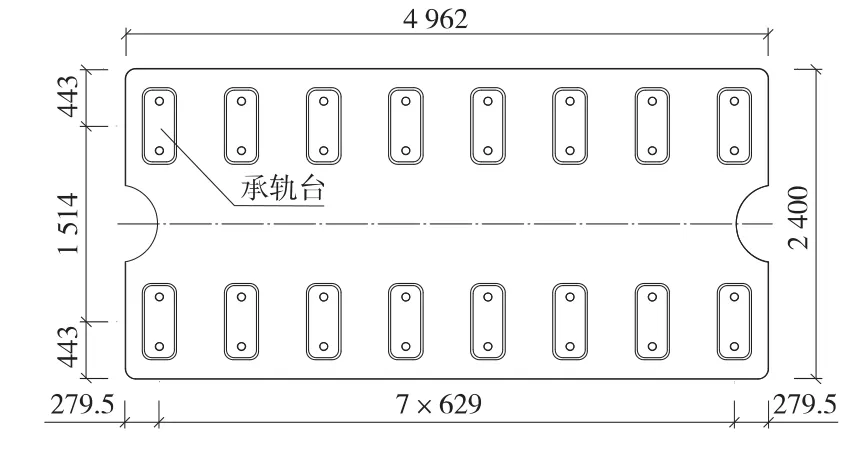

客運專線CRTSⅠ型無砟軌道板是C60高性能鋼筋預應力混凝土結構,其標準板外形尺寸為:寬2 400 mm ×高200 mm ×長(4 962、4 856、3 685)mm。軌道板使用雙列式承軌臺,承軌臺高20 mm。以施工中使用最多的一種軌道板P4962軌道板為例示意軌道板的結構尺寸,見圖1。

1.2 軌道結構介紹

哈大客專全線軌道結構由鋼軌、扣件、CRTSⅠ型軌道板、CA砂漿和混凝土底座組成。軌道板下為50 mm厚的CA砂漿,CA砂漿下設C40混凝土底座,橋上底座厚度為200 mm,路基上底座厚度為300 mm。橋上軌道結構見圖2。

圖1 P4962軌道板結構(單位:mm)

圖2 橋上軌道結構(單位:mm)

2 軌道板翹曲、離縫的說明

由于條件有限,且鑒于軌道板垂直方向變形的重要性,僅對軌道板垂直方向的翹曲變形進行研究,本文所指的位移均指在垂直方向發生的翹曲變形的大小。

離縫是指在完成CA砂漿灌注后,軌道板底面與CA砂漿表層的縫隙用1 mm厚度塞尺檢測插入深度大于5 cm的縫隙。軌道板離縫的主要特征有2點:一是軌道板板底與CA砂漿表層結合不密實,存在1 mm及以上的縫隙;二是該縫隙長度大于5 cm。

離縫的產生是由于軌道板垂直方向翹曲達到一定程度或是CA砂漿灌注不飽滿引起的。

3 軌道板翹曲、離縫試驗

3.1 軌道板翹曲、離縫的原因

在剛完成CA砂漿灌注后軌道板底面與CA砂漿之間無縫隙。經過一段時間再檢查,軌道板與CA砂漿填充層之間出現離縫現象。離縫集中分布在板的四角,極少數會延伸到板端第1個承軌臺下。

對軌道板離縫原因進行初步分析,存在2種可能:CA砂漿體積發生不均勻變化和軌道板自身變形。

(1)CA砂漿體積變化原因。CA砂漿體積的不均勻變化會導致CA砂漿層表面部分地方凸起或凹陷,引起軌道板底與CA砂漿層結合不密實,出現離縫。為了研究CA砂漿的性能,對10組CA砂漿試件進行試驗,發現在24 h后CA砂漿膨脹率約等于0,且體積變化均勻。因此可排除是CA砂漿膨脹或者收縮原因引起的離縫。

(2)軌道板自身變形。根據以往對混凝土板式結構的研究,可知混凝土板在存在溫差的情況下會產生變形。鋪設完成的軌道板板面與板底溫度存在差異,在軌道板內出現溫差。板內溫差的出現,使軌道板產生翹曲變形甚至離縫。因此本文將溫度及溫差做為軌道板翹曲、離縫試驗的重點研究對象。

3.2 翹曲、離縫試驗條件

為了研究外部環境溫度對軌道板變形產生的影響,從2010年9月11日凌晨2點到次日凌晨2點對已灌注的3孔箱梁上的21塊軌道板(其中15塊P4962,6塊P3685)進行翹曲、離縫觀測,天氣為陰天。

本次試驗每2 h記錄1次,主要觀測以下內容。(1)軌道板板中及板端翹曲變形。用百分表對板四角及板中的變形大小進行觀測。(2)板面和板底溫度。對觀測點的板底和板面溫度用紅外線溫度測量儀進行測量。板面大于板底溫度稱為正溫差,板面低于板底溫度稱為負溫差。(3)環境溫度。環境溫度見表1。

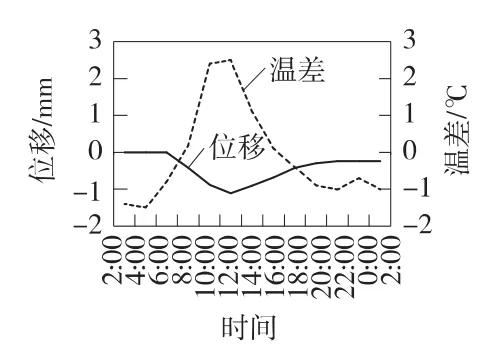

表1 2010年9月11日環境溫度 ℃

3.3 翹曲、離縫試驗數據采集

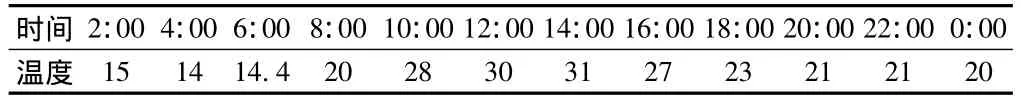

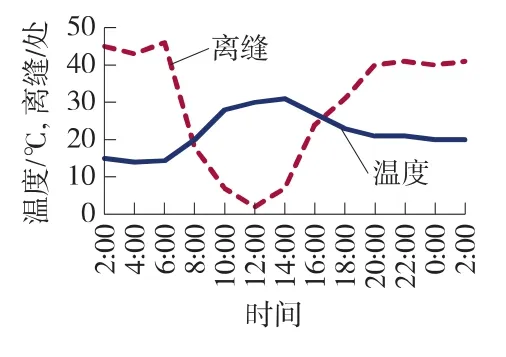

經過對所采集的數據進行統計分析,得到當天的環境溫度與離縫的關系如圖3所示,板面板底溫差與翹曲變形位移相對關系如圖4所示。

圖3 溫度與離縫情況

圖4 軌道板溫差與位移情況

3.4 試驗數據分析

3.4.1 溫度與溫差分析

(1)環境溫度變化情況。該天環境溫度在14點的時候達到最高,為31℃;在凌晨4點的時候,溫度最低,為14℃;該天平均氣溫為21.8℃。在5點到14點溫度處于上升趨勢,在14點到22點,溫度處于下降趨勢,其余時間溫度較為穩定,波動幅度不大。

(2)溫差變化情況。白天和晚上存在不同的溫差,最大正溫差在12點出現,為4℃;最大負溫差在凌晨4點的時候出現,為2.5℃。軌道板的正溫差在6點到16點時出現;負溫差在2點到6點和16點后出現。需要說明的是,由于條件所限,所記錄的溫度并不能完全反應板底的實際溫度,因此所計算出的溫差只能代表板外部溫度與板內部溫度的成正相關的關系。

(3)溫度與溫差的關系。板面直接暴露于大氣當中,溫度變化較板底敏感;板底密貼CA砂漿,處于陰面,溫度變化較板面較為遲緩。對溫度的靈敏性不同將會產生溫差。溫度變化越快,溫差也越大。

3.4.2 翹曲變形觀測情況

(1)翹曲的范圍和大小。軌道板四角翹曲范圍基本上為板端到第1個承軌臺之間,極少數會出現在承軌臺下,其大小為0~1.2 mm。

(2)每塊軌道板翹曲變形的規律基本相同,呈反復“下沉—上翹—下沉”趨勢。

(3)在6點到18點時間段(可大致概括為白天),以起始觀測位置為基準,軌道板四角向下發生位移,存在著向下的變形。

(4)在2點到6點、18點到第二天凌晨2點(可大致概括為夜晚),以起始的位置為基準,軌道板基本上沒有位移,或位移較小。

3.4.3 離縫觀測情況

(1)離縫在早上6點的時候數量最多,在13點最少。夜晚溫度較為穩定,溫差較小,離縫的數量相對比較穩定;白天溫度的變化幅度較大,溫差也較大,離縫數量變化較大。離縫從5點到11點呈減少趨勢,從11點到19點呈增多趨勢,其余時間離縫數量較為穩定。

(2)離縫出現范圍。離縫出現大多在軌道板四角出現,有極少數情況會延伸到距離板端20 cm的第1個承軌臺處,軌道板中不會出現軌道板離縫現象。

(3)單塊軌道板離縫出現數量:軌道板四個角不是同時出現離縫,存在可能只有某一個或幾個角離縫,其余角不離縫的情況。

4 短鋼軌約束翹曲試驗

在實際施工中,在軌道板上還要鋪設長鋼軌。2010年9月11日為鋪設完成后無鋼軌約束狀態下進行觀測,為了模擬較真實的狀態,同時也對試驗結果進一步驗證,于9月12日凌晨對3孔梁鋪設100 m鋼軌,并在扣件進行鎖定狀態下對相同的軌道板進行2個周期的觀測。鋼軌由若干短鋼軌組成,接頭部分用螺栓進行連接。

4.1 試驗條件

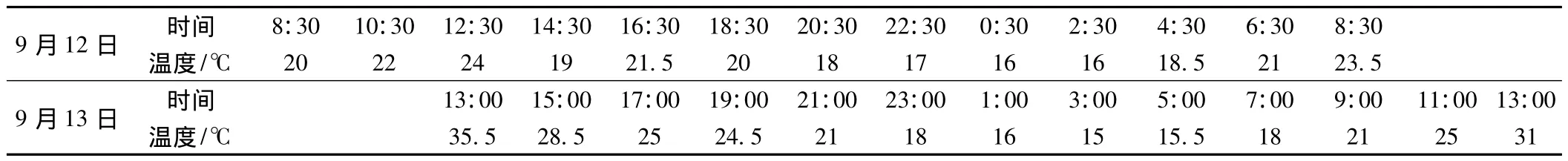

2010年9月12日陰轉小雨,9月13日晴,各天監測時間和環境溫度見表2。

表2 2010年9月12日和9月13日環境溫度

4.2 試驗數據

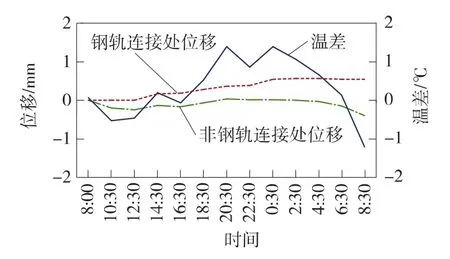

對以上2 d采集的數據進行分析,可得到溫差與位移的關系如圖5、圖6所示。

圖5 9月12日溫差與位移

圖6 9月13日溫差與位移

4.3 試驗現象與結論

對本次觀測得到的數據進行分析,可得到以下結果。

(1)9月12日溫差較小,為1.2~1.4℃,翹曲變形為0~0.6 mm,基本上沒有離縫;9月13日溫差較大,為1.6~5.6℃,翹曲變形為0~1.3 mm,離縫較多。進一步證明了前文中講述的“溫差越大,翹曲越大,離縫越多”的觀點。

(2)在軌道板1號點處,屬于鋼軌接頭部位。無接頭部位的應力轉移到此點,變形明顯大于其他點位。

(3)鋼軌的約束作用。9月12日溫差較小,軌道板的翹曲受到鋼軌的約束,離縫明顯減少;9月13日溫差較大,雖然軌道板的翹曲受到鋼軌的約束,但相對于溫差應力,鋼軌約束作用較小,仍能產生較大的翹曲變形,離縫并未減少。

4.4 鋼軌鎖定后翹曲、離縫情況預測分析

經過9月12日試驗,可對鋼軌約束情況下的軌道板翹曲進行預測分析。鋼軌精調鎖定完后,鋼軌形成一個整體,可以認為在軌道板上加了一個極大的荷載,單塊和數塊軌道板的溫差應力變形是不會引起鋼軌發生位移的。由于受到長鋼軌的約束,軌道板四角翹曲變形的幅度會受到約束。假定長鋼軌約束力大于溫差應力的情況下,將會因鎖定時間的不同而出現以下2種情況。

(1)在白天進行鋼軌鎖定時,由于軌道板在白天四角處于下沉狀態,因此與未鎖定鋼軌、其他條件相同(主要是指溫差)相比較,白天的離縫將會基本不變。夜晚出現溫差應力,四角翹曲,但受到鋼軌約束,翹曲位移減小,出現的離縫也會減少。

(2)在夜晚進行鋼軌鎖定時軌道板處于上翹狀態,在白天受到溫差應力出現下沉趨勢時受到鋼軌約束,位移減小,將不能復位到相同的狀態,即會出現相同條件下比白天更多的離縫。

若溫差較大,長鋼軌的約束力遠遠小于軌道板溫差產生的應力,翹曲變形雖然受到影響減小,但是離縫情況基本上不會受到改變,將在相同條件下產生相同數量的離縫。

5 翹曲、離縫試驗總結

經過試驗得到的觀測結果,可基本得出主要是由于溫度的變化產生溫差,從而引起軌道板翹曲。當軌道板翹曲位移大于1 mm,深度大于5 cm時將會產生離縫。軌道板的翹曲、離縫存在以下規律。

(1)在正溫差時,軌道板四角下沉,大小與軌道板溫差有關,溫差越大,下沉位移越大。此階段一般出現在白天,因此白天的離縫比晚上少。

(2)在負溫差時,軌道板四角翹曲,大小與軌道板溫差有關,溫差越大,上翹位移越大。此階段一般出現在晚上,軌道板出現翹曲現象,進而引起離縫。

(3)溫度變化越快,溫差越大,變形也越大。隨著環境溫度、溫差的變化,軌道板翹曲大小也在跟著變化,是否離縫也隨之變化。在環境溫度升高階段,軌道板四角翹曲位移減小,離縫逐漸減少;在環境溫度降溫階段,軌道板四角翹曲位移增大,離縫逐漸增多。

(4)板中變形較小。在忽略板的自重情況下,在正溫差情況下板中將向上翹曲。但由于板的自重作用,其值遠遠大于溫差應力引起的翹曲變形,所以板中不會發生翹曲;同時第一個承軌臺處的翹曲變形也較小。

(5)軌道板四角翹曲大小存在差異。一般情況下,軌道板四角翹曲差異不大,但是也在某些特定原因下產生不同大小的翹曲。此種情況會引起相鄰兩塊板的板端承軌臺高程誤差。

(6)鋼軌鎖定的時間對軌道板的翹曲的影響。鋼軌鎖定能夠約束軌道板的翹曲變形,進而控制離縫的數量。在溫差較小的情況下,短鋼軌約束作用對翹曲、離縫的影響非常顯著;在溫差較大的情況下影響不明顯。

(7)在軌道板向上翹曲具有離縫時進行鋼軌鎖定,若次日溫差較小,即使白天翹曲也不能復位,從而產生離縫。若次日溫差較大,軌道板四角仍能擺脫鋼軌約束而下沉,消除翹曲。

6 無砟軌道建議施工措施

經過上文的分析,總結出了溫差引起的軌道板翹曲變形、離縫的規律,據此可以在施工中對溫差引起的問題采取針對措施,減少和避免由此帶來的質量問題,保證列車運行的安全與舒適性。

6.1 軌道板生產裂紋控制

(1)軌道板生產時務必嚴格控制軌道板在蒸養過程中軌道板的升溫、降溫速度,注意不要使廠房內溫度發生過大的波動,引起較大的溫差。

(2)在廠房外產生的溫差比廠房內大得多,因此在廠房內必須養護到一定強度后才能將軌道板運到室外場地存放,避免由于溫差帶來的軌道板裂紋。

6.2 軌道板鋪設減少離縫措施

(1)灌注后對灌注口進行擠漿。此措施目的在于確保CA砂漿的飽滿度,避免CA砂漿水分流失而萎縮產生的離縫。

(2)保證CA砂漿的流動度。此措施是為了保證CA砂漿能夠流動到較遠端,保證砂漿灌注飽滿,灌注完成后注意四角是否飽滿,避免砂漿質量原因導致的離縫。

(3)宜在軌道板向上翹曲時(一般在夜晚)進行CA砂漿灌注。軌道板向上翹曲時,CA砂漿將填滿由于翹曲產生的縫隙,在翹曲變形復位時將與CA砂漿緊密結合,減少離縫。

6.3 鋼軌鎖定精調后消除離縫影響的措施

(1)盡量利用白天進行軌道精調、鎖定,有助于減少溫差引起的翹曲、離縫。

(2)在鋼軌鎖定精調后,對于承軌臺處的離縫必須消除。

由于相鄰2塊板端承軌臺本身可能存在的高程誤差,溫差也會引起軌道板翹曲,在相鄰承軌臺之間出現更大的高程差,引起板端被鋼軌吊起懸空,出現離縫。對于此種情況,可在軌道板出現正溫差產生大的向下變形時,利用塞入軌下調高墊板消除翹曲、離縫。

7 結語

通過對鋪設完成的軌道板在無鋼軌約束和短鋼軌約束的環境下進行翹曲位移和離縫觀測試驗,總結了軌道板翹曲變形、離縫的規律,為控制無砟軌道板預制、鋪設提出了施工注意事項和建議施工措施。在試驗過程和數據分析中,由于條件所限并未就板的真實溫差大小與環境溫度之間的關系深入研究,希望在以后的研究中能夠對軌道板翹曲進一步的研究,從而較好掌握“溫差-翹曲變形”規律。

[1]王其昌.板式軌道設計與施工[M].成都:西南交通大學出版社,2002.

[2]王森榮,孫立,李秋義.無砟軌道板軌道溫度測量與溫度應力分析[J].鐵道工程學報,2009(2):52-55.

[3]李祖偉.水泥混凝土路面的溫度翹曲與翹曲復合應力[J].重慶交通學院學報,2002,21(4):24-26.

[4]王繼軍,尤瑞林.單元板式無砟軌道結構軌道板溫度翹曲變形研究[J].中國鐵道科學,2010(3):9-14.