克氏針內固定治療Bennett骨折35例

張 波 闞世廉 韓 力

Bennett骨折是發生在第1掌骨基底部的骨折合并第1腕掌關節脫位,為拇指遠端受到暴力沿長軸方向傳向第1掌骨基底部引起的經關節的骨折,屬于不穩定骨折,表現為第1腕掌關節處隆起、壓痛和拇指功能障礙。筆者自2007年9月—2009年10月收集Bennett骨折35例,利用閉合復位克氏針內固定,閉合復位失敗者采用切開復位克氏針內固定治療,療效滿意。

1 資料與方法

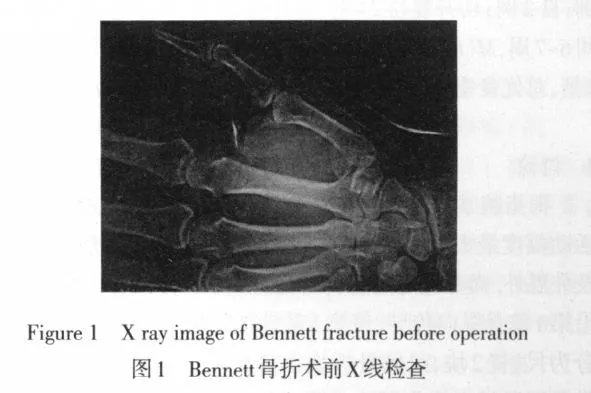

1.1 一般資料 35例患者中男31例,女4例,年齡17~32歲,M(P25,P75)為25(20.9,28.7)歲。新鮮骨折29例,陳舊骨折6例,受傷至治療時間6 h~20 d,M(P25,P75)為7(2.2,10.2)d,軸向暴力32例,砸傷3例。納入標準:符合Bennett骨折診斷標準,所有患者均行X線檢查,見圖1;愿意接受克氏針內固定治療并聽從醫囑管理者。排除標準:病理性骨折;開放性骨折;合并同側腕掌關節其他多發骨折估計可能影響固定者。

1.2 手術方法 對于新鮮骨折試行手法復位,患者取平臥位,臂叢麻醉滿意后,常規消毒、鋪無菌巾。助手固定患手,術者握住患者的拇指進行牽引,使拇指及第1掌骨外展、背伸,同時術者用拇指向內側掌側按壓第1掌骨基底部,使骨折、脫位完全復位。C形臂X線機透視骨折位置滿意者,用1枚1.2 mm克氏針經皮穿針固定第1掌骨和大多角骨,再用1枚1.2 mm克氏針經皮穿針固定第1掌骨和第2掌骨基底,術后石膏托于功能位外固定。

若透視下觀察關節面臺階大于2 mm視為手法復位失敗,應采用切開復位內固定。上臂氣囊止血帶,以第1腕掌關節為中心,在第1掌骨橈側沿手掌與手背皮膚交界處做一“L”形切口,近端與腕橫紋相接,保護橈神經淺支和拇長展、拇短伸肌腱,暴露第1腕掌關節及第1掌骨骨折處,牽引拇指末端使第1掌骨旋前、外展,按壓第1掌骨基底,整復骨折使骨折和脫位達到解剖復位,用巾鉗固定骨折塊,后用1枚1.2 mm克氏針固定第1掌骨和骨折塊,另一枚1.2 mm克氏針固定第1掌骨基底和大多角骨,或者2枚1.2 mm克氏針交叉固定第1掌骨和骨折塊,拍片檢查骨折位置好,見圖2,松止血帶止血,縫合關節囊及皮膚,針尾折彎留于皮膚外,術后拇指于功能位石膏托外固定。

1.3 術后處理 術后抬高患肢預防腫脹,抗生素使用24~48 h,定期換藥,術后2周拆線,石膏托固定3~4周,術后4~6周復查X線片以檢查骨折愈合情況,視骨折情況5~6周拔克氏針,并在隨訪過程中進行功能鍛煉。

1.4 療效評定標準[1]優:拇指橈側外展90°,掌側外展40°,功能與健側相同;良:拇指橈側外展70°~89°,掌側外展30°~39°,功能基本正常,無疼痛;可:拇指橈側外展50°~69°,掌側外展20°~29°,輕度疼痛。

2 結果

本組35例獲得完整隨訪31例,隨訪6~15個月,M(P25,P75)為10.2(8.3,12.1)個月。閉合復位11例,隨訪10例,骨折臨床愈合時間 5~6周,M(P25,P75)為5.5(5.35,5.65)周,優 8例,良2例;切開復位24例,獲得隨訪21例,骨折臨床愈合時間6~7周,M(P25,P75)為6.2(6.01,6.39)周,優17例,良2例,可2例,總優良率為93.5%(19/31)。

3 討論

拇指腕掌關節是拇指穩定和活動的基石,也是手關節中活動幅度最大的關節,該關節活動范圍大,除可屈、伸、內收及外展外,尚有一定的旋轉功能。第1掌骨輕度屈曲時,暴力沿第1掌骨縱向傳導,使第1掌骨基底部產生斜形骨折,骨折分為尺、橈2塊,尺側骨折塊小留在原位不動,橈側塊即第1掌骨因肌腱牽拉作用造成第1腕掌關節脫位或半脫位[2]。此骨折多累及關節面,骨折極不穩定,雖然容易復位,但維持穩定卻很困難。骨折復位不好可引起創傷性關節炎,嚴重影響拇指對掌、外展、內收功能。

Bennett骨折屬于關節內骨折,按照國際內固定學會(AO)的治療原則,應予以解剖對位才能盡可能恢復關節功能。目前治療方法很多,文獻報道切開復位鋼板或螺釘內固定可以在直視下操作,暴露充分,可準確重建關節面,減少術后關節炎的發生[3],獲得較好效果,但適合于骨塊較大的骨折,而掌側的骨折塊通常小于基底關節面的1/3[4],容易導致骨折塊劈裂和移位,固定困難且費用較高,需要二次手術取內固定。

應用微型外固定架在大多角骨和第1掌骨中段各打2枚固定針復位骨折鎖定針夾和連接桿關節,其優點為創傷小、不破壞骨折端血運、利于骨折愈合,可早期進行關節活動,避免關節特異性僵硬,而且可以通過固定針對關節牽引而減輕關節面壓力[5],但是固定器械費用較高,在使用上受到一定限制。

閉合復位經皮克氏針內固定的方法有很大優越性[6],創傷小,肌肉損傷及骨折端血運破壞小,利于術后愈合,降低了感染發生的概率,避免了術后多種并發癥發生,有利于骨折愈合及功能恢復。從隨訪X線檢查可以得知愈合時間短于切開復位組。本組35例患者獲得解剖復位11例,術后隨訪療效確切,但閉合復位僅適用于新鮮骨折,筆者認為1周內新鮮骨折可獲得較高成功率,尤其是急診即試行復位內固定者。超過1周的骨折閉合復位的可能性明顯降低,因骨折后創傷性關節炎的發生與關節面的復位程度高度相關,創傷性關節炎的發生和發展對創傷后關節軟骨退變和后遺效應起決定性作用,因此應爭取關節面的解剖復位。采用1990年Kjaer-Petersen標準[7],對閉合復位不滿意者,要積極切開復位克氏針內固定[8]。切開復位克氏針內固定,簡單易掌握,內固定物價廉,可以使Bennett骨折解剖復位、關節面恢復平整,修復受損的關節囊[9],術后功能恢復良好,而且克氏針留在皮外可避免再次手術的創傷。筆者認為Bennett骨折治療的重點是獲得骨折的固定,切開復位可以在直視下固定,穩定性可靠。由于本組患者隨訪時間較短,長期療效仍需進一步隨訪。Bennett骨折治療方法很多,各種方法均有其優缺點,骨科醫生應根據個體情況選擇合適的治療方法。

[1]潘達德,顧玉東,侍德,等.中華醫學會手外科分會上肢部分功能評定試用標準[J].中華手外科雜志,2000,16(3):130-135.

[2]Lutz M,Sailer R,Zimmermann R.etal.Closed reduction transarticu?lar Kirschner wire fixation versus open reduction internal fixation in the treatment of Bennett's fracture dislocation[J].Hand Surg,2003,28(2):142-147.

[3]李振峰,李明,劉培來,等.鋼板內固定及早期功能鍛煉治療Ben?nett骨折[J].中國骨與關節損傷雜志,2005,20(7):478-479.

[4]王澍寰.手外科學[M].第2版.北京:人民衛生出版社,2002:281.

[5]李忠哲,鄭煒,田光磊,等.應用微型外固定架治療第一掌骨基底部骨折[J].中華骨科雜志,2006,26(5):289-293.

[6]Sawaizumi T,Nanno M,Nanbu A,etal.Percutaneous leverage pin?ning in the treatment of Bennett's fracture[J].Orthop Sci,2005,10(1):27-31.

[7]Kjaer-Petersen K,Langhoff O,Andersen K.Bennetts fracture[J].Hand Surg(Br),1990,15(1):58-61.

[8]Edmunds JO.Traumatic dislocation and instability of the trapezio?metacarpal joint of thethumb[J].Hand Clin,2006,22(3):365-392.

[9]Ng VY,Rose S.Bennett fracture with associated anterior oblique lig?ament injury[J].Current Orthopaedic Practice,2011,22(1):125-127.