不同手術入路治療股骨中下段骨折比較

李 晨 李興艷 蘭常貢

股骨中下1/3骨折患者術后常發生膝關節功能障礙,除了與骨折部位、類型有關外,手術入路的選擇也是重要原因,但對于最佳入路選擇尚存爭議[1-2]。行股骨外側入路治療患者術后常發生患肢腫脹、切口感染、膝關節功能障礙等問題,前外側入路由于術中修復股四頭肌,上述不良反應情況則明顯改善。本研究旨在比較這2種入路治療股骨中下1/3骨折的差異,為股骨骨折手術方式的選擇提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2008年1月—2011年6月于廣西右江民族醫學院附屬醫院骨科就診的股骨中下1/3骨折患者72例,男55例,女17例,年齡16~81歲。骨折類型:橫斷型15例,斜型18例,螺旋型17例,粉碎型22例;閉合性骨折52例,開放性骨折20例。按其術式不同分為前外側入路組33 例,男24例,女9例,平均年齡(32.5±5.9)歲;損傷類型為車禍傷23例,非車禍傷10例;骨折AO分型:股骨干骨折15例,股骨遠端骨折A1型7例,A2型2例,A3型3例,B1型3例,B2型1例,C1型1例,C2型1例。外側入路組39例,男31例,女 8例,平均年齡(30.6±8.7)歲,車禍傷 24例,非車禍傷15例;骨折AO分型:股骨干骨折19例,股骨遠端骨折A1型8例,A2型 3例,A3型 1例,B1型 4例,B2型 1例,B3型1例,C1型 1例,C2型 1例。2組患者 AO 分型(χ2=0.788)、損傷類型(χ2=2.239)、性別(χ2=0.453)及年齡(t=1.029)比較差異無統計學意義(均P>0.05)。

1.2 方法 開放性骨折患者徹底清創并閉合切口,所有患者骨折內固定選用AO鋼板-螺釘內固定系統,未使用髓內針固定系統。(1)前外側入路組:取大腿前外側切口,即髂前上棘至髕骨外側緣連線,切口長度根據骨折情況而定。從股外側肌與股直肌間隙進入,顯露股骨骨折斷端,清理積血及嵌插軟組織。骨折復位,行內固定術,修復受損股四頭肌。(2)外側入路組:取大腿外側切口,即股骨大轉子基底部至股骨外髁連線。縱形切開闊筋膜,劈開股外側肌并向前內方牽拉,顯露并清理骨折斷端。骨折復位并行內固定固定。觀察2組手術時間、出血量、術后切口感染情況和術后膝關節活動度。手術時間為從開始切皮到包扎傷口。出血量=吸引瓶內血液量+紗布浸血量+術野蒸發及術區治療巾滲血量-傷口沖洗液體量。患者術后3個月行膝關節功能檢查,以膝關節屈曲90°為臨界點,術后膝關節功能評價以活動大于90°為活動良好,小于90°為活動不佳。

1.3 統計學方法 數據分析采用SPSS 13.0軟件系統。計量資料以±s表示,2組間比較用t檢驗,計數資料組間比較用卡方(χ2)檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

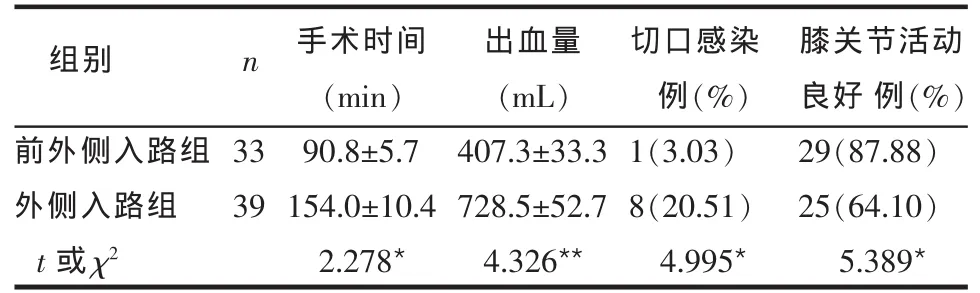

前外側入路組手術時間、術中出血量和切口感染比例低于外側入路組,膝關節活動良好比例高于外側入路組,差異均有統計學意義(P<0.05或 P<0.01),見表1。外側入路組有3例術后出現膝關節活動困難行二期膝關節松解術。

Table 1 Comparison of the operation time,amount of bleeding,surgical site infection and knee postoperative range of motion between two groups表1 2組手術時間、出血量、切口感染及膝關節活動度結果比較

3 討論

前外側入路和外側入路治療股骨中下1/3骨折在臨床上是常見的2種入路。外側入路手術醫生位于患者一側手術,并且可以坐位手術,方便了主刀醫生。但助手位于對側,無法清晰看到手術視野,影響了整體的手術效率,增加了手術時間。前外側手術入路時術者和助手均站立位操作,可以清楚地觀看術野,方便操作,彼此間配合良好,減少手術時間。大腿肌肉血運豐富,術中肌肉出血量常常較多。本研究在行前外側入路手術中直接從股直肌與股外側肌間隙進入,牽開股中間肌或從股中間肌損傷缺口到達骨折斷端,充分肌肉止血,同時修復股四頭肌。這樣避免了術中肌肉再損傷,減少術中出血量。而同樣骨折行外側入路,手術常常因操作需要切開股外側肌并牽拉,加重肌群損傷并且無法及時修復損傷的股四頭肌,增加術中出血量。

本研究結果顯示,外側入路感染率遠高于前外側入路組,原因可能為行外側入路助手因配合主刀,跨越無菌區容易污染手術視野;術后放置切口引流管常易受壓,導致引流不暢,切口內積血,患肢腫脹明顯,增加感染概率;術后換藥常需抬高患肢,操作不便,容易污染切口,而用前外側入路手術時手術時間短,醫生配合默契,降低了術中感染風險;術后切口引流從大腿前外側置管,保證引流通暢,減少積血,利于消腫,同時切口換藥方便,亦可降低術后切口感染概率。

研究認為,股骨中下段骨折導致膝關節功能障礙的主要原因是創傷后股四頭肌損傷,若不予修復,長時間制動將發生軟組織粘連、纖維化等影響膝關節功能[3-4]。本研究顯示,前外側入路組患者術中均有股直肌、股中間肌等不同程度的斷裂,筆者在手術過程中均予以充分修復,術后進行膝關節早期功能鍛煉,促進靜脈回流、血腫吸收,防止股四頭肌擴張部、髕旁支持帶發生纖維化及粘連,降低了術后膝關節功能不良的發生率。外側入路組有3例術后出現不良反應并二期行膝關節松解術,表明采用外側入路時因暴露有限,肌肉無法得到及時修復,易導致股中間肌和股骨及周圍肌肉粘連,阻止股四頭肌收縮,限制膝關節活動。但劉俊江等[2]研究認為前外側入路影響術后膝關節功能,與本結論有所不同。考慮原因為本研究改進了手術方法,在行前外側入路過程中充分修復了損傷肌肉,術中止血,術后早期行膝關節功能鍛煉。因此,筆者認為前外側入路較外側入路在治療股骨中下1/3骨折手術時間短、出血量少、切口感染率低、術后膝關節功能恢復良好,是一種良好的入路選擇。

[1]周建國,王昌龍.股骨遠端骨折手術入路的選擇對膝關節功能的影響[J].交通醫學,2002,16(4):397.

[2]劉俊江,高興華,覃健,等.股骨中下段骨折手術入路對膝關節功能的影響[J].海南醫學,2007,18(8):61-62.

[3]王森.膝關節周圍骨折術后早期康復訓練的臨床分析[J].中國醫藥導報,2011,8(36):185-186.

[4]陳宗雄,曾昭勛,邱俊欽.股骨干骨折術后膝關節僵硬的臨床研究[J].實用骨科雜志,2011,17(8):698-700.