早期康復護理干預對中風患者上肢功能的影響

吳玉娟 賈院春 席 蓉 吳杰倩 胡秋俠 莫宇紅

(廣東省深圳市福田中醫院,廣東 深圳 518034)

中風患者一旦神志清楚,生命體征平穩,病情不再進展,48h后即可進行康復治療和護理[1]。為了檢驗早期康復護理干預對中風患者上肢功能的影響,探討其作用機理,筆者采用簡化Fugl-Meyer運動功能評分法(FMA)評定患者運動功能;采用改良Barthel指數量表(MBI)評定日常生活活動能力,并檢測血漿血栓素 B2(TXB2)、6-酮-前列腺素 F1α(6-Keto-PGF1α)的水平,采用臨床隨機對照研究方法,客觀評價其治療作用。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料 選擇2009年12月-2010年12月期間在本院住院的初發部分前循環梗死(PACI)偏癱患者80例,采用PEMSR軟件按1∶1對照產生的隨機數字,將患者分為干預組和對照組各40例,兩組共脫落3例,最后干預組39例,對照組38例。干預組男性23例,女性16例;年齡最大81歲,最小50歲;病程最長123d,最短4d。對照組男性21例,女性17例;年齡最大84歲,最小49歲;病程最長130d,最短5d。兩組在性別、年齡、病程等(見表1)均無顯著差異(P>0.05),具有可比性。另設正常組20例,均為我院健康體檢者。

表1 兩組患者資料比較

1.2 病例選擇 (1)診斷標準:西醫診斷標準符合文獻[2]診斷標準,并經頭顱CT或MRI證實。中醫診斷標準參照國家衛生部頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則》中“中風”的診斷依據[3]。(2)病例納入標準:①符合上述診斷標準;②初發部分前循環梗死,初次發病,年齡在85歲以下,病程在6個月以內;③格拉斯哥昏迷量表(GCS)評分>8分;④有肢體運動功能障礙;⑤患者生命體征穩定、意識清楚、神經系統癥狀不再惡化48h后,CT跟蹤觀察未見病灶進展、擴大或明顯的腦中線偏移;⑥有血壓病者血壓控制良好(140/80mmHg以下);⑦患者及家屬同意。(3)病例排除標準:①溶栓治療或腦出血患者,蛛網膜下腔出血、短暫性腦缺血發作、雙側半球損傷患者,病情惡化、出現新的梗死或出血者;②伴有嚴重心腎系統和血液系統疾病,癡呆、癲癇或意識障礙者;③有抑郁癥或認知功能障礙,漢密爾頓(HAMD)抑郁量表檢查>17分,簡易精神狀態量表檢查(MMSE)<15分;④上肢有嚴重痙攣或疼痛(改良Ashworth分級>2級);⑤感覺性失語;⑥患者或家屬不同意。

1.3 治療方法 對照組進行腦血管病常規治療及護理。干預組在上述對照組治療和護理的基礎上給予康復護理干預。(1)體位的擺放:①患側臥位:頭部在上頸段屈曲,軀干稍向后轉,患上肢前伸,前臂旋后,腕被動背伸,肘關節伸展,下肢是邁步位,健腿髖、膝屈曲,患腿保持伸髖,稍屈膝體位。②健側臥位:在患者胸前放一枕頭,使患肩前伸,肘伸直,腕、指關節伸展放枕頭上,不能垂腕,大拇指與其余四指用布卷或紙卷隔開,患腿屈曲,踝關節盡量保持90°,健肢自然放置。③仰臥位:肩稍上抬前挺,上臂外旋稍外展,肘與腕均伸展,掌心向上,手指伸展并分開,整個上肢可放在枕頭上。下肢采取骨盆和髖前挺,大腿稍向內夾緊并稍內旋,患側大腿外下側放置墊物以防下肢外旋。為防止伸肌痙攣,膝關節稍墊起使微屈并向內,踝關節呈90°,足尖向上。每1~2小時更換1次體位。(2)上肢康復訓練:①冰水刺激:在肌張力低或感覺障礙時,采用冰水刺激,將患手放入冰水中,浸泡約3秒,可反復3次,間隔數秒鐘。②雙手上舉訓練:患者雙手叉握,即雙手十指交叉,患側拇指處于上方,掌心相對,在坐位或仰臥位時,由健手帶動患手上舉過頭,然后放下至腹部,如此反復練習。③指關節活動:囑患者雙手合掌或雙手交叉相握,用健手帶動患手作腕關節屈伸,左右扭動旋轉等動作,或護理人員用一手托住患者患側前臂,使患者上肢保持水平位,肘伸展,另一手與患者合掌,將患手腕關節背屈,并活動指關節左右扭動。④抑制手指與腕關節痙攣:護理人員用一手握住患者患手四指,另一手控制患手拇指,并將手指及腕關節置于伸展位,痙攣嚴重時,可將患手拇指向手掌70°方向輕輕向上牽拉,或使用分指板以幫助患者手指伸展及外展。⑤手的抓握與放松:可從直徑較大的杯、球開始,逐漸過渡到提起鉛筆、火柴等,每次抓握后要使手充分松開。⑥對指訓練:患側前臂旋前位練習拇指和其他指的對指活動,其他指尖要和拇指尖相碰,特別是小指與拇指,訓練次數可不限。⑦誘發手的肌肉活動和訓練運動控制:伸腕訓練,伸腕屈腕,注意要在不同的屈曲和伸展范圍內訓練,也可訓練腕關節背伸觸及物體。訓練旋后。訓練拇指外展和旋轉。⑧強制使用患手訓練指導:在患者手功能達到輔助手B以上時,可采用主動或強制使用患手,在手功能達到輔助手A或實用手B時,可采用主動式強制使用患手。每日訓練1次。(3)日常生活活動能力訓練:由護理人員講解和示教日常生活活動能力技巧,如喝水、進食、使用餐具,以及刷牙、洗臉、訓練穿脫衣服等。每日訓練1次。以上治療均連續進行1個月。

1.4 觀測項目 采用放免法測定兩組患者治療前、后血漿TXB2、6-Keto-PGF1α水平,并在治療前同時測定正常組血漿TXB2、6-Keto-PGF1α水平。操作過程嚴格按試劑盒說明書進行。

1.5 療效標準 患者運動功能評定采用FMA[4];日常生活活動能力評定采用 MBI[4]。

1.6 統計學處理 應用SPSS11.5統計軟件。計量資料以()表示,采用t檢驗及χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

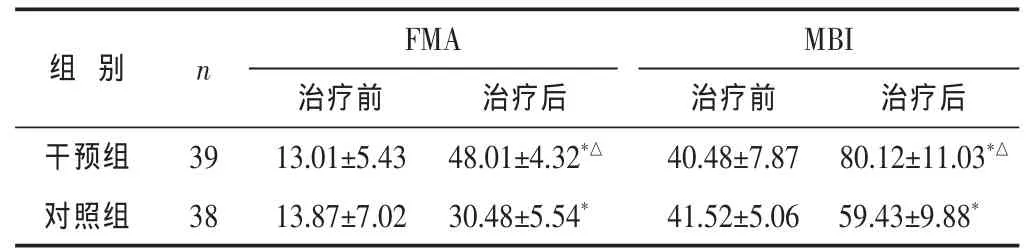

2.1 兩組治療前后FMA、MBI評分比較 見表2。結果示兩組FMS、MRI評分均顯著提高(P<0.01),而干預組優于對照組。

表2 兩組治療前后FMA、MBI評分比較 (分,)

表2 兩組治療前后FMA、MBI評分比較 (分,)

與本組治療前比較,*P<0.01;與對照組治療后比較,△P<0.01。下同。

組別 n FMA MBI治療前 治療后 治療前 治療后干預組 39 13.01±5.43 48.01±4.32*△ 40.48±7.87 80.12±11.03*△對照組 38 13.87±7.02 30.48±5.54* 41.52±5.06 59.43±9.88*

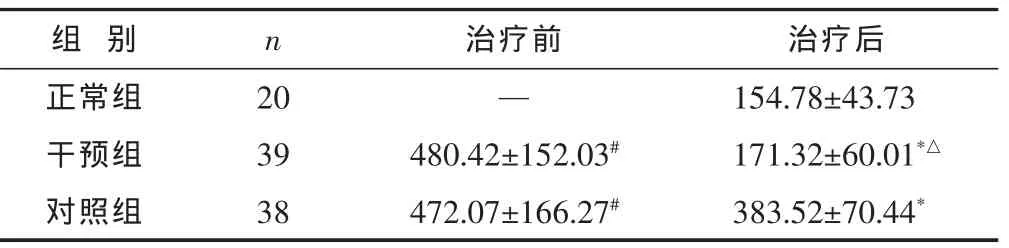

2.2 兩組治療前后TXB2水平比較 見表3。兩組治療前血漿TXB2水平與正常組比較有極顯著差異(P<0.01);治療前后自身比較,干預組TXB2水平極顯著降低(P<0.01),對照組TXB2水平顯著降低(P<0.05);兩組比較有極顯著差異(P<0.01),表明兩組均可降低TXB2水平,而干預組優于對照組。

表3 兩組治療前后TXB2水平比較 (pg/mL,)

表3 兩組治療前后TXB2水平比較 (pg/mL,)

與正常組比較,#P<0.01。下同。

組 別 n正常組 20 — 154.78±43.73干預組 39 480.42±152.03# 171.32±60.01*△對照組 38 472.07±166.27# 383.52±70.44*治療前 治療后

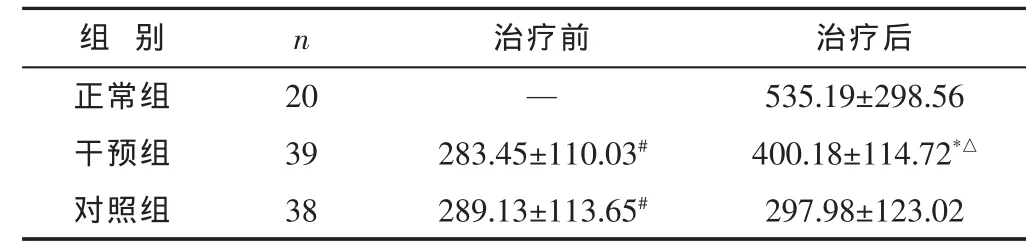

2.3 兩組治療前后6-Keto-PGF1α水平比較 見表4。兩組治療前血漿6-keto-12水平與正常組比較有極顯著差異 (P<0.01);治療前后自身比較,干預組6-Keto-PGF1α水平顯著升高 (P<0.05),對照組6-Keto-PGF1α水平略有升高但無統計學意義;兩組比較有顯著差異(P<0.05),表明干預組優于對照組。

表4 兩組治療前后6-Keto-PGF1α水平比較 (pg/mL,)

表4 兩組治療前后6-Keto-PGF1α水平比較 (pg/mL,)

組 別 n正常組 20 — 535.19±298.56干預組 39 283.45±110.03# 400.18±114.72*△對照組 38 289.13±113.65# 297.98±123.02治療前 治療后

3 討 論

傳統中風的治療、護理方法強調藥物治療及神經內科常規臨床護理,忽視早期康復護理干預在中風偏癱患者功能恢復方面的作用。急性期的藥物治療雖然可明顯減輕神經學癥狀,但對中風患者偏癱肢體遠期功能恢復作用微乎其微。現代康復理論認為,腦卒中后中樞神經系統在結構上或功能上具有重組能力或可塑性,在條件適宜時部分神經元可以再生[5-6]。有報告認為急性腦血管病偏癱患者上肢功能的恢復第1個月可50%達高峰,以后驟減,可見早期康復護理干預對上肢功能的恢復具有非常重要的意義。因此,早期對該類患者實行上肢康復護理干預,保持正確的體位,能有效防止痙攣模式的出現,可早期誘發分離運動,為中風患者運動功能恢復打下良好的基礎。通過早期被動運動、主動運動、日常生活活動能力訓練,能夠有效降低神經功能殘疾程度,促進偏癱患者肢體運動功能的恢復,達到康復或減輕殘疾,預防繼發性殘疾,提高偏癱患者的康復率,改善生活質量。訓練過程中應注意運用恰當的溝通技巧,充分調動患者的積極性,重視家庭成員的參與,讓家庭成員充分了解患者的情況,在患者及家屬的積極配合下,康復護理才能順利進行。

本觀察結果表明,實施早期康復護理干預后FMA、MBI評分均明顯提高,療效優于對照組,提示早期康復護理干預可以較好地促進患者上肢功能的康復。

TXA2是目前發現的最強的血小板聚集物和促血管收縮物質;與TXA2相反,前列環素(PGI2)是目前所知的最有效的抑制血小板聚集物和血管擴張物質,這兩種物質相互對立,相互依存,平時處于動態平衡中,是維持正常血管和血流通暢的重要因素。近年來,許多研究證實TXA2、PGI2平衡失調參與了腦血管病的發生與發展。在腦卒中病變過程中,這兩種物質很大程度上決定了患者治愈進程及發生再中的比率,缺血性腦血管病患者由于血管硬化等諸多因素使血管內皮細胞長期缺血、缺氧,形成慢性損傷而肥厚,釋放出血小板活化因子等炎癥物質,促使血小板釋放TXA2,TXA2升高的同時PGI2降低[7]。這樣必然使血小板聚集增強,導致血栓形成,又進一步加重血管的缺血、缺氧,這種惡性循環是造成缺血性腦血管病的主要原因之一。由于TXA2和PGI2的半衰期很短,一般將TXA2和PGI2穩定的代謝產物TXB2和6-Keto-PGF1α作為判斷其濃度的指標。

本觀察顯示,中風患者的TXB2水平高于正常人,而6-Keto-PGF1α水平低于正常人。經治療后,其異常水平有一定改善,干預組尤為明顯,說明早期康復護理干預對患者異常的TXB2、6-Keto-PGF1α水平有相對較好的良性調整作用,恢復兩者之間的平衡,使患者的血管擴張,血小板聚集受抑制,血流阻力減小,血流加快,有利于大腦病灶部位的側支循環的建立,恢復病灶部位大腦的功能,達到其相對較佳的治療效果。

[1]關驊.臨床康復醫學[M].北京:華夏出版社,2005:22,36.

[2]中華神經科學會,中華神經外科學會.各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經內科雜志,1996,29(6):379-380.

[3]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:99.

[4]繆鴻石,朱鏞連.腦卒中康復評定和治療[M].北京:華夏出版社,1996:9-22.

[5]趙鈦.現代偏癱治療學[M].北京:人民軍醫出版社,1996:205.

[6]葛文靜,胡健.早期康復治療對腦卒中偏癱患者日常生活能力恢復的影響[J].中國臨床康復,2004,8(5):853.

[7]張鳳花.辰時申時針刺對缺血性腦血管病患者血漿血栓素前列腺素的影響[J].山東中醫雜志,2007,26(12):830-832.