平衡針結合中藥辨治頸性眩暈臨床研究*

龍亞秋 謝平暢 朱敏賢 鄭珊珍 覃小蘭△

(1.廣州中醫藥大學附屬廣東省中醫院,廣東 廣州 510370;2.廣東省廣州市越秀區中醫醫院,廣東 廣州 510000)

頸性眩暈是指由于頸源性因素所引起的以眩暈為主癥的臨床綜合征,其特點是眩暈多發生于頭頸活動時[1-2],經治后患者眩暈癥狀仍反復發作。筆者應用平衡針結合中藥辨治頸性眩暈,收效良好。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 納入標準:年齡為18~70歲[3],同時符合眩暈病的中醫診斷標準及頸性眩暈的西醫診斷標準并且知情同意者。中醫診斷標準參照《中醫病證診斷療效標準》[3],西醫診斷標準參照全國第4屆頸椎病學術會議制定的頸性眩暈診斷標準:呈發作性,常因體位變化如頭部過度旋轉、屈曲時誘發或加劇,發作時間長短不等,可一瞬間也可達數小時或數天,還可發生卒倒;旋頸試驗陽性;X線攝片顯示椎間關節失穩或鉤椎關節骨質增生;經顱多普勒提示椎基底動脈供血不足。

1.2 臨床資料 選取2007年5月至2008年3月期間筆者所在醫院急診及門診頸性眩暈急性發作患者63例,隨機分為兩組。治療組31例,其中男性9例,女性22例;年齡(55.00±10.19)歲。對照組32例,男性11例,女性21例;年齡(52.50±10.36)歲。兩組間性別、年齡差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 對照組根據辨證使用中藥治療,治療組在中藥治療的基礎上加用平衡針治療。(1)中藥辨治方案[3]:①風陽上擾型予清開靈注射液30 mg加入0.9%氯化鈉注射液250 mL,靜脈滴注。中藥湯劑:眩暈寧方加減[天麻 15 g,鉤藤15 g,山茱萸肉 15 g,龜板20 g(先煎),牛膝 15 g,白芍 30 g,制何首烏 30 g,生牡蠣 30 g(先煎),茯苓 20 g,夜交藤 30 g]。②痰濁上蒙型予燈盞細辛注射液30mg加入0.9%氯化鈉注射液250mL,靜脈滴注。中藥湯劑:半夏白術天麻湯加減(天麻15 g,法半夏 10 g,白術15 g,茯苓 20 g,石菖蒲 10 g,姜竹茹10 g,黨參 30 g,刺蒺藜 15 g,膽南星 10 g)。③氣血虧虛型予參麥注射液30mL加入0.9%氯化鈉注射液250mL,靜脈滴注。中藥湯劑:益氣聰明湯加減(黃芪30 g,黨參15 g,升麻 15 g,葛根 15 g,蔓荊子 15 g,澤瀉 20 g,白術30 g,雞血藤 30 g,通草 10 g,橘紅 5 g,木香 5 g)。④腎精虧虛型予刺五加注射液100 mL加入0.9%氯化鈉注射液250 mL,靜脈滴注。中藥湯劑:益腎定眩湯加減[仙茅 10 g,制何首烏 10 g,白芍 10 g,龜板 15 g(先煎),牛膝 10 g,澤瀉 20 g,葛根 15 g,雞血藤 15 g,水蛭5 g,淫羊藿 10 g,熟地黃 15 g,白蒺藜 15 g]。靜脈用藥每日1次,連續3 d;湯藥每日1劑,連續2周。(2)平衡針治療方案:主穴為升提穴、頸痛穴。配穴:伴耳鳴及聽力減退,加用耳聾穴;伴惡心嘔吐者,加用胸痛穴;伴有頭痛者,加用頭痛穴。治療前3 d每日1次,之后隔日(即治療第 5、7、9、11、13 日)1 次,共 8 次。

1.4 觀察指標 記錄治療前、治療第3日、第7日和第14日的眩暈癥狀及功能評分,對比兩種治療方案的療效。

1.5 統計學處理 采用SPSS13.0軟件進行處理,兩組間療效積分比較及組內多個時間點的積分比較均采用重復測量設計資料的方差分析法檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

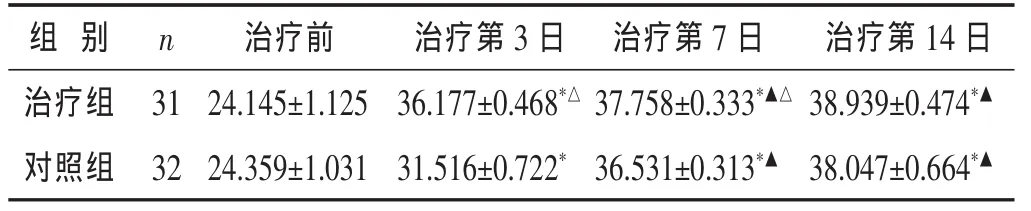

兩組眩暈癥狀與功能評估量表評分見表1。與本組治療前及治療后第3日比較,兩組治療后評分均明顯提高(P<0.01)。與對照組第3日和第7日比較,治療組評分明顯提高(P<0.05)。治療第14日,兩組差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討 論

本研究表明,兩組的治療后積分較治療前有明顯提高,提示兩種療法對頸性眩暈急性發作時的各種癥狀及其對生活質量的影響均有一定改善作用。中醫學在辨證論治原則指導下通過多靶點、多個環節對眩暈病起到綜合治療效果。隨著對眩暈的認識不斷深入,醫務工作者越來越重視綜合療法的應用。本研究表明,在治療的第3日、第7日,治療組療效優于對照組,而在治療的第14日,兩組療效相當,表明平衡針加中藥治療頸性眩暈的近期療效優于單純中藥治療組。

表1 兩組眩暈癥狀與功能評估量表評分(分,)

表1 兩組眩暈癥狀與功能評估量表評分(分,)

與本組治療前比較,*P<0.01;與本組治療第3日比較,▲P<0.01;與對照組同時段比較,△P<0.05。

組別 n 治療前 治療第3日 治療第7日 治療第14日治療組 31 24.145±1.125 36.177±0.468*△ 37.758±0.333*▲△ 38.939±0.474*▲對照組 32 24.359±1.031 31.516±0.722*36.531±0.313*▲ 38.047±0.664*▲

平衡針灸是國家中醫藥管理局的“中醫特色療法”推廣項目,其可通過刺激周圍神經的傳導,經人體神經“高速干線”迅速傳達中樞神經,激發高級中樞的調控功能,從而迅速緩解癥狀,為進一步的治療贏得時間[4]。綜上所述,中醫藥療法在治療頸性眩暈上有著豐富的經驗,且治療手段多,我們應在繼承的基礎上積極創新,提高中醫藥治療療效。

[1]馮愛春,殷建權,褚春.頸性眩暈發病機制研究進展[J].浙江中西醫結合雜志,2011,21(7):517-519.

[2]謝克恭,唐毓金.頸性眩暈病因及治療研究進展[J].右江醫學,2009,37(5):602-605.

[3]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:7.