合作輸出任務對詞塊附帶習得記憶的多維比較研究

——基于延伸認知理論

鐘志英

(華南農業大學,廣州,510642)

1. 引言

對詞塊記憶的研究可追溯到19世紀中葉,研究者發現,盡管失語病人無法說出新的話語,卻能流利地說出日常用語、押韻句和禱告等(Wray 2002:7)。這些語塊是如何被記憶的引起了研究者的極大興趣。Pawley和Syder(1983)發現,大部分言語產出不是嚴格遵循句法規則,而是作為一個“整塊”直接從記憶中讀取(文秋芳2010)。可見,詞塊產出的自動化主要決定于記憶。近年來,附帶學習因其有“一箭雙雕”的高效功能——在完成其他語言任務時,學習者附帶習得了語言知識,因而備受國內外學者關注。Wray(2009)認為西方學者難以回答中國學習者在語言學習中的記憶問題。

2. 文獻綜述

Descrates(1937/1960,轉引自Atkinson 2010)等傳統主流認知觀點認為,大腦是認知的源泉。二語習得研究常引用Smith(1991,轉引自Atkinson 2010)的話:“While social context is the icing in L2 learning, cognition is the cake”,即社會語境被認為是“糖衣”、可有可無錦上添花之物。但是,近年來此傳統認知觀受到強烈沖擊。Atkinson(2010)認為延伸認知觀已經進入了認知科學的主流,但是對二語習得領域的影響僅僅是開端。Clark和Chalmers(1998)造了“延伸認知(extended cognition)”一詞來描述情景認知和活動認知。Spivey(2007)的專著“The Continuity of Mind”亦強調大腦內部認知向外部環境延伸。基于Clark和Chalmers的研究,Atkinson(2010)提出了蘊涵在延伸認知論的一個主要觀點:認知極具環境性。并非如傳統認知派認為認知是獨立的邏輯系統(Boden 2006),而是嚴重依賴于外部環境,并有密切關系。Atkinson(2010:606)歸納出二語習得的協同原則(The Alignment Principle)其關鍵字為“互動”即語言使用在其本質上是互動的。語言本體與外部環境各種變量的協同通過互動而實現。

近年來,基于延伸認知論大框架下的語言習得實證研究逐漸涌現。母語習得方面:Nash(1997引自Feng2011)研究兒童大腦時發現環境越豐富,兒童學得越快;Hills等(2010)的實證研究亦表明,母語中最早被習得的詞匯往往是伴隨習得語境種類最豐富的詞匯。二語習得方面:Gass等(2005)實驗發現,采用引發大量互動的任務更有利于學習者學習西班牙語;Churchill等(2010)的研究表明二語習得時,學習者、老師和不斷變化的環境間有動態、互動的協同。關于二語詞塊習得方面,蓋淑華(2010)基于支架式教學,研究中國學生英語詞塊習得,發現與各種學習環境的互動有助于詞塊習得。

但是迄今為止,詞塊附帶習得的實證研究仍鳳毛麟角。只有少數研究在一個相對有限的空間里,探討了部分問題。如Laufer和Girsai(2008)使用代表純形式(focus-on-forms)、純意義(focus-on-meaning)和形式教學(focus-on-form)的任務研究二語單詞和搭配;周榕和呂麗珊(2010)使用輸入增顯與任務投入量的影響研究二語搭配等。這些研究都注意到,無論母語或二語,無論有意學習或附帶習得,學習者與環境的互動有助于語言習得和記憶。但是以往研究幾乎都基于閱讀語篇,關于中國學生聽力語篇、合作和個人任務比較、不同類別詞塊的習得比較等內容的研究仍為空白。鑒于此,本研究擬從延伸認知的角度設計合作任務,對詞塊的記憶效果進行多維度研究,包括合作輸出和個人輸出任務、使用L2和L1對詞塊記憶的比較、不同時段測試記憶效果的比較以及不同類型詞塊記憶效果的比較。

3. 研究設計

3.1 研究問題

我們共提出以下四個問題:

(1) 合作輸出任務和單人輸出任務對詞塊記憶效果有什么差異?

(2) 合作輸出任務中使用L2與使用L1對詞塊記憶效果有什么差異?

(3) 合作輸出任務對不同類型詞塊(名詞詞塊、動詞詞塊、介詞詞塊和形容詞詞塊)的記憶影響情況如何?

(4) 合作輸出任務對詞形和意義兩個方面的記憶影響情況如何?

3.2 被試

被試為245名某重點大學英語專業一年級學生,年齡18~20歲,共八個自然班(以下稱“組”,每組平均25~35人)。各組平均高考英語成績為130.6~133.1分,單因素方差分析表明他們語言水平不存在顯著差異(F(7,235)=.609,p=.748)。

3.3 目標詞塊的設計標準

根據研究需要,我們確認以下標準:

(1) 根據同質組的測試結果確立目標詞塊:被試不認識且不知道其意義。

(2) 目標詞塊對上下文的理解有重要作用且在語篇中只出現一次,以避免重復效應。

(3) 盡量包括了不同類別的目標詞塊,有名詞、動詞、介詞和形容詞詞塊共四類。詞塊長度為2-5詞。名詞詞塊由“名詞(或數詞)+名詞”組成,如census office;動詞詞塊由“動詞+名詞(或介詞)”組成,如take refuge, work in conjunction with;介詞詞塊由“介詞+名詞”組成,如beyond the jurisdiction of laws;形容詞詞塊由“形容詞+名詞”組成,如environmental deterioration。

(4) 本研究“詞塊”定義為固定搭配,“單詞”指單個詞。由基于British National Corpus(BNC)的“Just the word”網上程序確定(2010年10月13日檢索http:∥www.just-the-word.com/)為高頻詞塊或“Good Word Combinations”。例如詞塊“take refuge”的搭配頻率為234次,是BNC里“動詞+refuge做賓語”搭配頻率最高的。

3.4 任務的設計標準

Coxhead(2008:155)認為詞塊教學中,我們缺乏直接理論。在無直接借鑒的情況下,任務設計主要根據延伸認知和單詞習得理論,突出了“合作、輸出、突顯”特色。

(1) 使用高投入量的輸出任務。根據Laufer和Hulstijn(2001)的“投入量假說”,在其它條件均等的情況下,一項任務的投入量越大,詞匯附帶習得的效果就越好(吳建設等2007)。

(2) 盡量使目標詞塊出現頻率為6次左右,以達到習得詞匯最低門檻(Ellis 1994)。

(3) 采用各種手法突顯目標詞塊。閱讀語篇里常見的突顯手段(如字體、色彩、加上黑線、下劃線等)在聽力語篇原文里難以實現,因此嘗試在任務的句子小語境里用紅色下劃線突顯目標詞塊,且投影屏幕的目標詞塊使用紅色突顯。

(4) 學生獲機會自我修正和改正錯誤,采用輸入時重復播放、任務后提供反饋。

(5) 使用新聞語篇,利于控制聽力和閱讀語篇的變量進行比較。

(6) 考慮到新聞語篇短小且信息含量大,嘗試語篇大語境下,聚焦句子小語境看詞塊的習得效果。

3.5 任務類型及實驗步驟

任務類型:1~4組為合作翻譯任務組,包括:1聽力語篇口頭合作翻譯、2聽力語篇筆頭合作翻譯、3閱讀語篇口頭合作翻譯、4閱讀語篇筆頭合作翻譯;5~8組為單人輸出任務,皆為聽力語篇,包括:5聽力語篇口頭單人翻譯、6聽力語篇筆頭單人翻譯、7聽力語篇口頭單人改寫和8聽力語篇筆頭單人改寫。

被試聽和閱讀的新聞材料一樣。合作翻譯時,被試聽或看完新聞后,口頭或筆頭翻譯句子,兩人一小組協作完成一份答案,而單人任務則由個人翻譯或改寫完成一份答案。主要步驟:(1)被試聽或閱讀新聞,約10分鐘。(2)翻譯或改寫10個句子,每個句子兩分鐘,共20分鐘(每聽或閱讀完一則新聞后做與該新聞相應的任務)。(3)教師提供正確反饋投影在屏幕,學生自己核對答案。

3.6 材料與測試工具

實驗材料取自2009年全國英語專業四級統考的四篇新聞聽力語篇,具有較高的信度和效度。每則聽力新聞的平均長度為1分12秒,共637字。閱讀語篇采用同樣四篇新聞的書面材料。每次任務完成后,共進行了三次測試:(1)即時測試;(2)延后一周測試;(3)延后六周測試。測試目標詞塊10個,另加5個干擾項,共15個詞塊。延后一周或六周測試時,15個詞塊的順序分別做了調整以減低測試效應。測試題的評分標準基于Paribakht和Wesche的詞匯知識量表(Read 2000:133)改編,采用0、1和2分共三級記分方式。如下:

A. 我不記得曾聽過(或看過)這個詞;

B. 我曾聽過(或看過)這個詞,但不知它的意思;

C. 我曾聽過(或看過)這個詞,它的意思是____(寫中英文都可以)。

選擇A項記0分。選擇B記1分,該項是考察被試對詞形的認知。選擇C記1分或2分:答錯記1分,表明被試只了解詞形,等同于B;答對記2分,表明被試了解詞形及意義。隨機抽取了8組共24次測試的其中兩次測試成績,使用Cronbach α值分別為.740和.876。

3.7 數據收集與分析

同質組預實驗后,確定聽力語篇的語速、難度與學生語言水平匹配,完善了各實驗步驟和三次的測試工具后正式收數據。四名評分員都經過培訓,分為兩個組。對得分不同的主觀題經協商確定。任務和測試皆在堂上完成;所有任務時間均為40分鐘;聽力播放兩遍和閱讀語篇的輸入時間一樣,精確到秒數;即時測試在任務后馬上進行,約用8分鐘;延后一周和六周測試,各約用7分鐘。測試過程中不允許查字典。8個組的任務均由研究者組織完成。定量數據被輸入SPSS 16.0處理。

4. 結果與討論

4.1 研究問題一

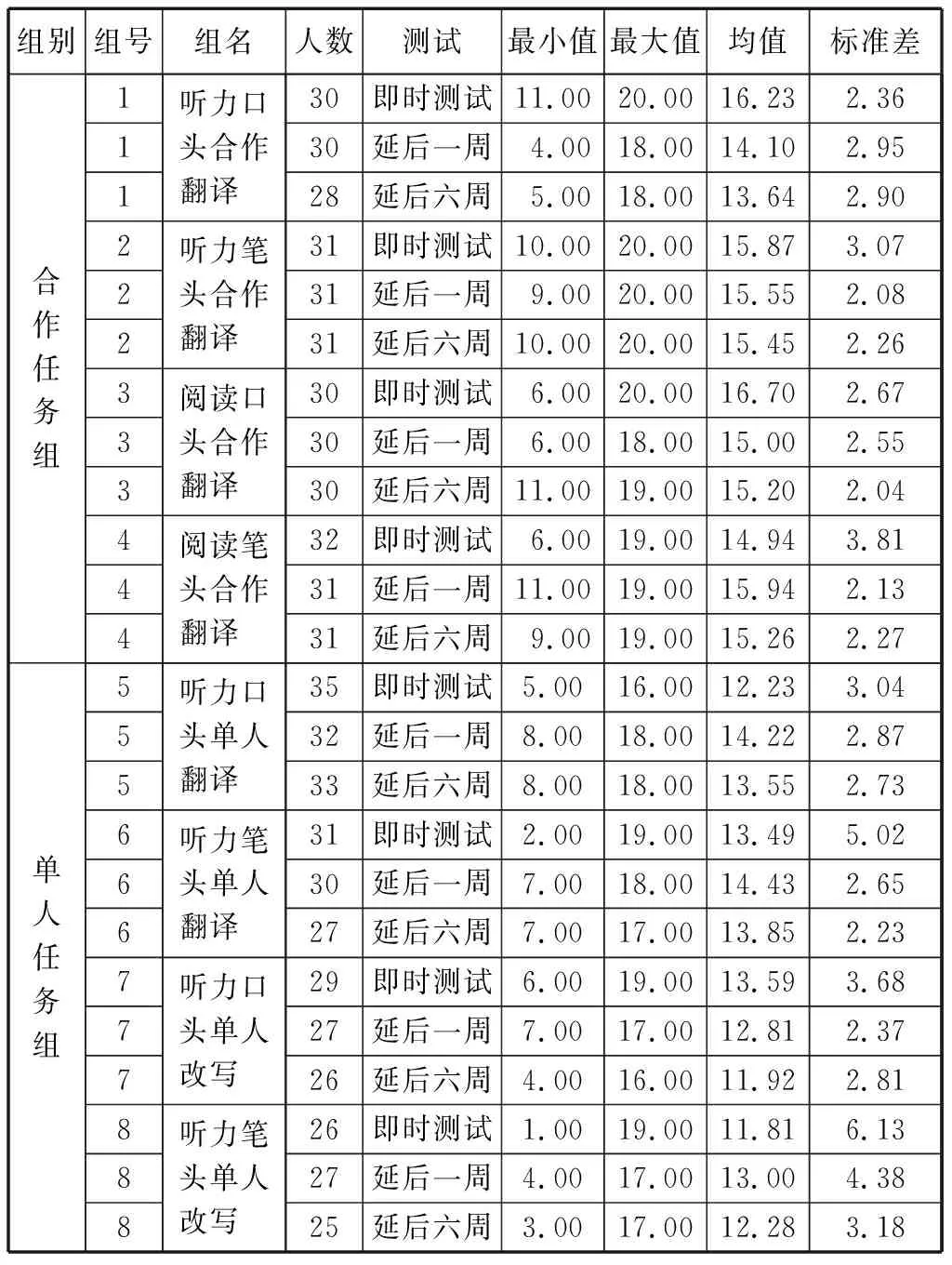

研究問題一考察合作和單人任務的差異對詞塊記憶的影響。表1列出了1~8組三次測試得分的描述性統計數據,選取1組和5組比較聽力語篇口頭任務中合作和單人的區別,使用獨立樣本t檢驗比較兩組的即時測試、延后一周和六周測試成績;選擇2組和6組比較聽力語篇筆頭任務中合作和單人的區別,同樣使用獨立樣本t檢驗比較兩組的即時測試、延后一周和六周測試成績。所有這六項獨立樣本t檢驗的比較中,除一項均值幾乎持平外,合作任務都比單人任務得分高,其中三項呈顯著意義,特別在即時記憶和六周記憶表現出最明顯的優勢。即時測試中,1組“聽力口頭合作組”(M=16.23)顯著高于5組“聽力口頭單人組”(M=12.23)(t=5.86,p=.000),在均值中合作組比單人組高出4分;即時測試中,2組“聽力筆頭合作組”(M=15.87)顯著高于6組“聽力筆頭單人組”(M=13.49)(t=2.26,p=0.28)。有學者認為即時記憶比一周和六周記憶更真實,因為它剔除了重復測試效應和學習效應等干擾變量。延后六周測試中2組“聽力筆頭合作組”(M=15.45)同樣顯著高于6組“聽力筆頭單人組”(M=13.85)(t=2.70,p=.009)。

表1 八組三次測試得分的描述性統計數據

注:卷面總分為20分。表格中“聽力”指“聽力語篇”,“閱讀”指“閱讀語篇”,下同。

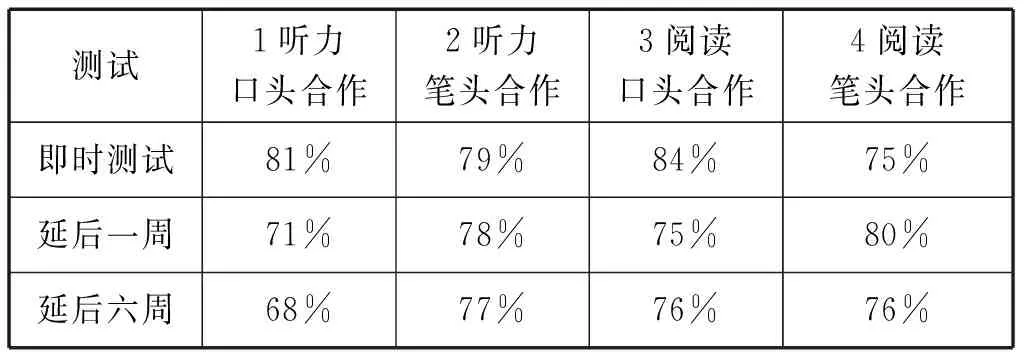

在均等地控制了其他主要變量的前提下,合作任務的記憶仍好于單人任務,我們認為,可將此歸結于合作學習蘊含學習機制。例如研究者觀察到合作組的同學:確認用法、澄清疑點、核對理解、同伴協商意思、談論有關語言點、復述等,著急時還有同學突然使用地方方言表達己見,這些動態互動會加深記憶。與Gass等(2005)實驗的啟示,采用那些引發大量互動的任務更能促進外語學習也是一致的。簡而言之,本研究表明,比較起單人任務來,合作任務更有助于詞塊習得和記憶。表2計算了四種合作輸出任務的有效程度。

表2 四個合作輸出組記憶保持率的描述性統計數據

注:記憶保持率計算方法為:均值除以卷面總分20分再乘以100%。

從表2可知,四個合作輸出班的總記憶保持率中,即時記憶率為75%~84%,一周記憶保持為71%~80%,六周記憶保持為68%~77%。在以往研究中,Laufer和Girsai(2008)的研究表明兩組接受形式教學任務的學生附帶習得50%的接受性詞匯;田麗麗(2011)使用“師生互動”的形式教學發現,學生附帶習得52.6%的接受性單詞;而在張憲和亓魯霞(2009)的閱讀語篇自然附帶習得單詞效果研究中,拼寫知識習得率僅為21.6%,詞義習得率僅為15.5%。可見,本研究使用“生生互動”的合作翻譯任務,對附帶習得詞塊的效率很可觀。

4.2 研究問題二

研究問題二考察任務中使用L1和L2理解語篇意義對詞塊記憶的差異。選取5組和7組比較聽力語篇口頭任務中使用L1的翻譯任務和使用L2的改寫任務的區別(見表1),選取6組和8組比較聽力語篇筆頭任務中翻譯和改寫的區別。都使用獨立樣本t檢驗比較兩組的即時測試、延后一周和六周測試成績。所做的六個獨立樣本t檢驗中,五個表明使用L1的翻譯任務得分高于使用L2的英文改寫任務,在一周和六周記憶中有三個t檢驗呈顯著意義:一周測試中,5組口頭翻譯任務顯著高于7組口頭改寫任務(t=2.02,p=.048);延后六周測試中,5組口頭翻譯任務顯著高于7組口頭改寫任務(t=2.24,p=0.29);延后六周測試中,6組筆頭翻譯任務中,均值顯著高于8組筆頭改寫均值(t=2.08,p=0.43)。這與以往研究表明L2-L1組合記憶單詞的記憶效果比L2-L2組合更有效是一致的,與Laufer和Girsai(2008)的研究結果證明記憶目標詞和詞塊時,翻譯任務顯著強于純意義和形式教學的任務一致。因此,記憶詞塊使用L2-L1組合比L2-L2組合的方法更有效。Nation(2001:343)曾建議記憶詞塊最有效的方法之一就是使用L2-L1的組合。

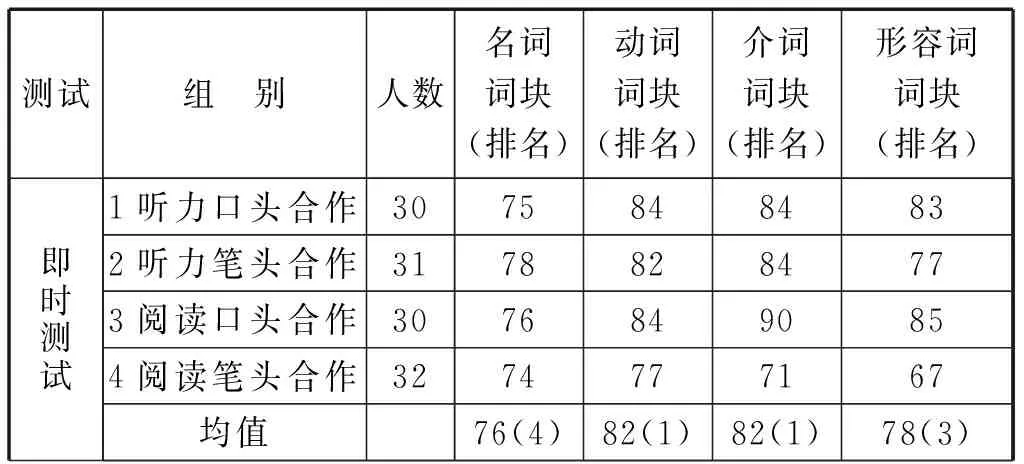

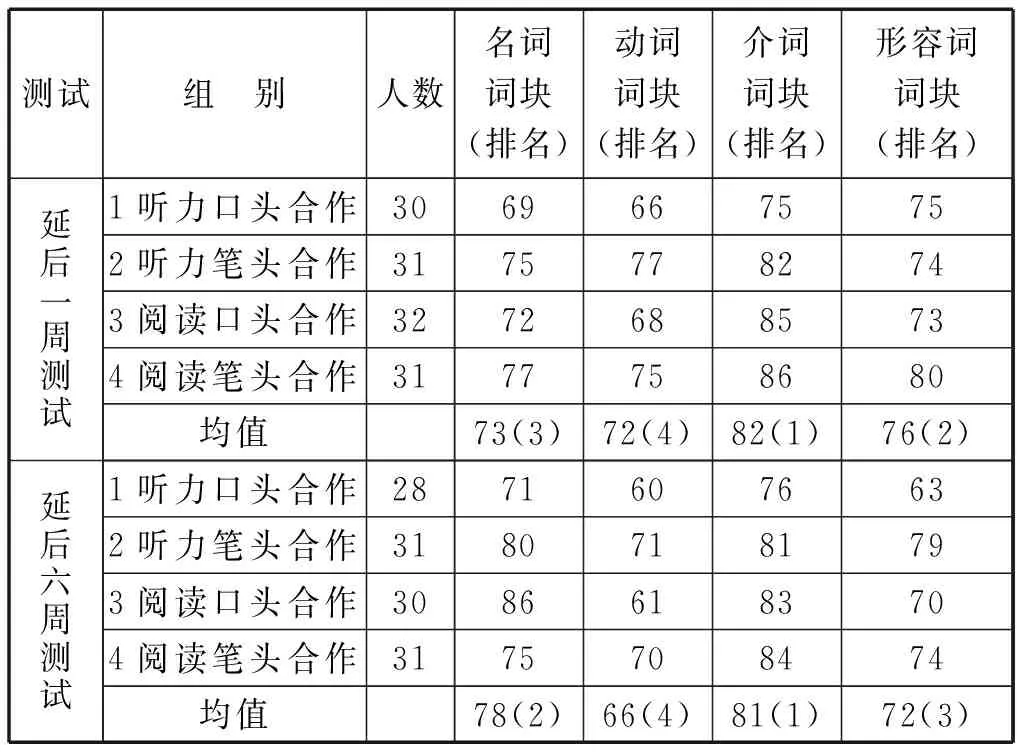

4.3 研究問題三

研究問題三考察合作輸出任務對不同類型詞塊記憶的影響。綜合合作輸出的四組習得量均值看(表3),在即時記憶中,動詞和介詞詞塊效果最好,都達到82分,其次是形容詞詞塊78分和名詞詞塊76分。但在六周記憶中:介詞詞塊保持最好81分,與即時測試的82分基本持平;但動詞詞塊的保持最差只有66分,降到了最低(動詞詞塊即時和延后六周測試分數的配對樣本t檢驗結果呈顯著差異,p=.000,t=6.154);形容詞詞塊和名詞詞塊三次測試的分值處在72~78分之間,較穩定。本研究表明:動詞和介詞詞塊最容易被即時附帶習得,但動詞詞塊最容易被忘記,介詞詞塊記憶保持最好。

下面嘗試從詞長、搭配成分、詞類特征、對比語言學和認知語言學的角度來分析。

動詞詞塊的平均詞長為3,而介詞詞塊的平均詞長為4,在短期記憶限制量“7加或減2”的單位內(Miller 1956),詞長也許不一定影響記憶。比較一下動詞3(deliver a verdict)六周記憶為1.0分和介詞2(beyond the jurisdiction of laws)六周為1.7分(見表4),同樣關于法律的詞塊,介詞詞塊的詞長更長,即時記憶基本一樣,長期記憶卻相差甚遠。這可能受到搭配成分的熟知度影響,越熟悉的單詞構成的詞塊,沒有偏離原詞義太遠,長期記憶也保持越好。這部分印證了“啟動效應”(priming effect),beyond和laws是學生較熟識的單詞,很可能是語言本體語境的啟動效應導致長期記憶更佳。

另外,介詞是封閉系統(closed class),而動詞屬開放系統(open class)。封閉類成分相對固定,不會輕易產生新成分。例如那幾個介詞上百年幾乎沒有改變,而且中學基本都已學過;而開放類的動詞不斷增多和變化,所以所學的“動詞+賓語”詞塊,對學生來說大都可能是新的。由于介詞系統在學生的語言知識系統中早已較穩固存在,新學的“介詞+賓語”很容易納入整個體系,因而記憶保持較長,即一個人的已有知識會影響他的新知識習得的效果。對比語言學研究者則認為可能是中英文的構詞差異性造成的。例如中文的動詞通常只是一個字或詞來表達的,幾乎沒有動詞短語的情況,這種差異使學習會產生負遷移。而中英文都存在介詞短語的情況。若從認知語言學的角度分析,學生的L1介詞短語構式已經抽象形成圖式表征,對于L2中的同樣構式既容易習得也更容易記憶。

表3 不同詞塊類別習得情況

(續表)

*詞塊得分已經換成百分制:實際得分除以各類詞塊的卷面總分再乘以100%。

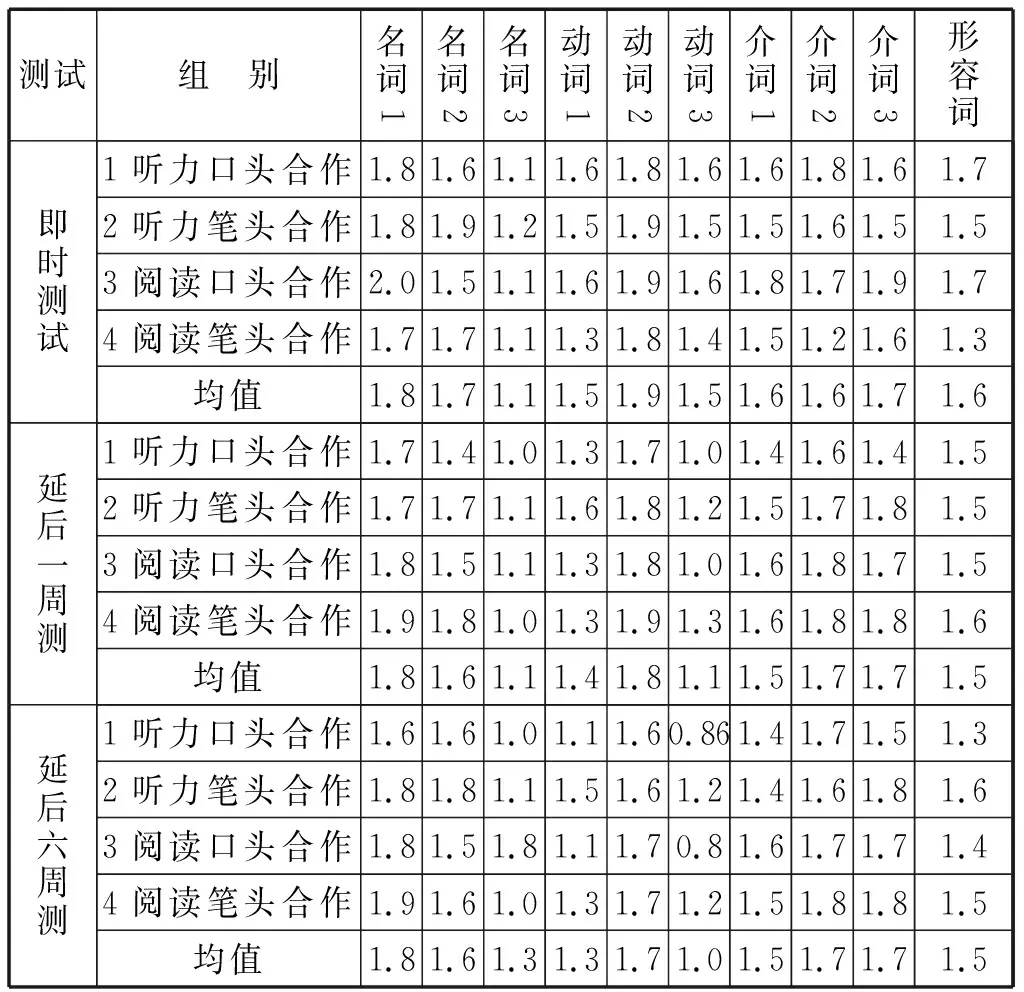

4.4 研究問題四

研究問題四考察合作輸出任務對詞形和意義兩個方面的記憶情況。由表4的即時測試均值欄可看出十之有九個詞塊達到1.5分以上,說明四種合作翻譯任務對詞形和意義兩個方面的習得都有明顯的益處,因為得1分表明對詞形有認知,得2分表明同時了解詞形和意義。但是在一周和六周記憶保持中,對兩個動詞詞塊的影響較大,都下降到了1.5分以下。這也呼應了研究問題三的分析:動詞詞塊最容易被忘記。

表4 十個詞塊的得分表

5. 教學啟示

本研究結果對課堂教學、詞塊學習方法、教材編寫及自主學習資源設計等方面都有重要啟示。首先,基于延伸認知理論設計的合作輸出任務組無論在聽力或閱讀語篇,其詞塊記憶效果均好于單人輸出任務,而且附帶習得詞塊的效率很可觀:即時記憶率為75%~84%,一周記憶保持為71%~80%,六周記憶保持為68%~77%。因此,教師或教材編寫者應多設計互動任務,充分利用學習者與周圍環境的互動,如生生互動、師生互動、人機互動等,增加互動體驗促進語言知識的記憶。互動的語境越豐富,記憶效果會越好。

其次,本研究表明理解和記憶詞塊使用L2-L1組合比L2-L2組合的方法更有效。翻譯現象在二語學習者身上始終存在,特別在記憶詞匯時,能提高學習。不同于拉丁美洲學生(見Nation 2001),中國學生善于背誦記憶,語塊為語境依附型,更有助于中國學生的記憶。最后,本研究還表明動詞和介詞詞塊最容易被即時附帶習得,介詞詞塊記憶保持最好,但是動詞詞塊最容易被忘記。而動詞詞塊是使用最多的三類語塊(名詞語塊、動詞語塊、名+動結構語塊)之一(王立非、陳香蘭2009),因此教師和學習者要注意多加強動詞詞塊的操練及激活使用,以鞏固其記憶。

Atkinson, D. 2010. Extended, embodied cognitive and second language acquisition [J].AppliedLinguistics31(5): 599-622.

Boden, M. 2006.MindasMachine:AHistoryofCognitiveScience[M]. Oxford: Clarendon Press.

Churchill, E.etal. 2010. Symbiotic gesture and the sociocognitive visibility of grammar [J].ModernLanguageJournal94: 234-53.

Clark, A. & D. Chalmers. 1998. The extended mind [J].Analysis58: 7-19.

Coxhead, A. 2008. Phraseology and English for academic purposes chanllenges and opportunities [A]. In F. Meunier & S. Granger.PhraseologyinForeignLanguageLearningandTeaching[C]. Amsterdam: John Benjamins. 149-61.

Ellis, R. 1994.TheStudyofSecondLanguageAcquisition[M]. Oxford: Oxford University Press.

Feng, X. W. 2011. An overview of learning form neurological, cognitive and social perspectives [R]. The 3rd International Conference on English, Discourse and intercultural Communication, Macao.

Gass, S., A. Mackey & L. Ross-Feldman. 2005. Task based interactions in classroom and laboratory settings [J].LanguageLearning55(4): 575-611.

Hills, T. T.etal. 2010. The associative structure of language: Contextual diversity in early word learning [J].JournalofMemoryandLanguage63: 259-73.

Laufer, B.& J.H. Hulstijn. 2001. Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task-induced involvement [J].AppliedLinguistics22:1-26.

Laufer, B. & N. Girsai. 2008. Form-focused instruction in second language vocabulary learning: A case for contrastive analysis and translation [J].AppliedLinguistics(6):694-716.

Miller, G. A. 1956. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information [J].PsychologicalReview63:81-97.

Nation, I.S.P. 2001.LearningVocabularyinAnotherLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Read, J. 2000.AssessingVocabulary[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Spivey, M. 2007.TheContinuityofMind[M]. New York: Oxford University Press.

Wray, A. 2002.FormulaicLanguageandtheLexicon[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Wray, A. 2009. Future directions in formulaic language research [J].JournalofForeignLanguages(6): 2-17.

蓋淑華.2010.最近發展區中的詞塊習得實證研究——基于支架式教學的實驗報告[J].外語與外語教學(5):68-72.

田麗麗.2011.形式教學對二語接受性詞匯成績的影響[J].外語與外語教學(2):52-56.

王立非、陳香蘭.2009.語言語塊教學與研究在中國的進展——首屆全國語言語塊教學與研究學術研討會綜述[J].外國語(6):90-94.

文秋芳.2010.二語習得重點問題研究[M].北京:外語教學與研究出版社.

吳建設、郎建國、黨群.2007.詞匯附帶習得與“投入量假說”[J].外語教學與研究(5):360-66.

張憲、亓魯霞.2009.自然閱讀中的詞匯附帶習得研究[J].外語教學與研究(4):303-08.

周榕、呂麗珊.2010.輸入增顯與任務投入量對英語詞匯搭配習得影響的實證研究[J].現代外語(1):81-88.