內憂外患日系車

孫宗波

“中日危機”還在持續發酵, 短時間內并沒有扭轉的跡象。今年的“金九”對于日系車來說或是有史以來最難熬的時刻。

隨著“釣魚島(中國)危機”的不斷升級,中日關系繼續急轉直下,對經濟產生的負面影響已初現端倪。大部分日系產品在華受到抵制(民眾自發性),作為其中的重要一環,汽車產業也受到了極大地影響。

雙重打擊

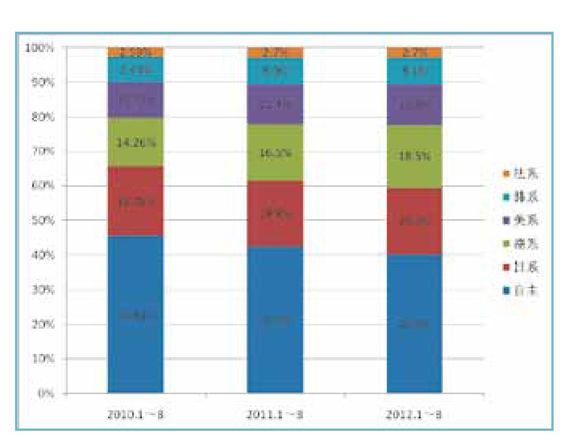

據中國汽車工業協會的數據顯示,8月份日本品牌汽車在中國市場銷售量比去年同期下降2%,而德國、美國、韓國、法國等其他外資品牌汽車銷量則分別增長25%、19%、12%和4%。

此外,盡管今年1月~8月日系乘用車市場份額較去年(特殊年份)同期仍有上升,但較正常年份2010年同期仍有近1個百分點的下滑,而且較今年1月~7月市場份額下降0.1個百分點。8月份日系乘用車銷量下降是其市場萎縮的一個重要因素,但同時也應看到日系車市場份額的萎縮已成為一種趨勢。

也就是說,對于8月份日系車的銷量下滑,這次“中日關系危機”所帶來的沖擊是非常明顯的,但是隱藏在背后深層次原因,也不得不令外界警惕。有分析認為,日系車在中國產品競爭力下降和戰略調整緩慢等痼疾,是導致日系車在華多年的優勢逐漸喪失的真正原因。

目前,對此次這一毫無準備的“不可抗力”危機對日系車所造成的影響,媒體已開始廣泛報道。無論是從因中日關系緊張導致部分消費者的抵制日系車或導致日系制造商難以開展大規模的宣傳活動影響促銷,還是從因日本汽車企業保守的本土化策略等傳統痼疾,來看最終形成此次的“日系車危機”,都顯得不夠全面或者說是以偏概全。

今年8月份,日系車在華銷量究竟發生了什么,還是從各個企業的不同境況觀察才會顯得更直接,也有利于得出自己的答案。

當然從目前來看,日本對自己的錯誤做法依舊沒有清醒的認識,“中日危機”也會持續下去,其對日系車的影響也會不斷發酵。

但這種具體到每個日企的觀察也不失為一種有效手段。

并非全降

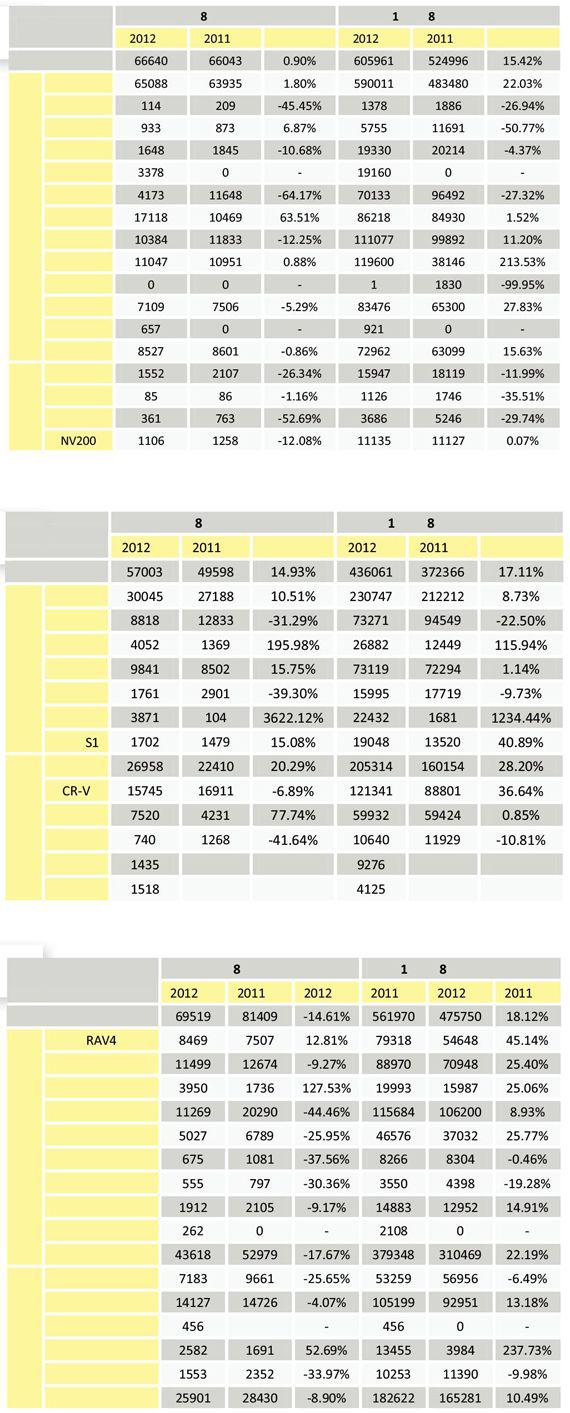

今年7月份日產汽車在中國市場售出乘用車(國產部分)71753輛汽車,較2011年7月同比下降0.1%。不過,今年8月日產在華國產乘用車銷售66640輛,同比增長0.9%。單從這一降一升來看,籠統的說日系車下滑,顯然不算全面。具體到各個細分車型后,也就更能了解日企最近的變化。目前,日產汽車在華有兩家乘用車生產企業即東風日產與鄭州日產,今年8月前者的銷量明顯好于后者。當月東風日產最大的貢獻者來自于新上市的軒逸,完成17118輛,同比增長63.51%。

如果說日產在華乘用車的微增,可以打破中日危機導致日系車在華銷售崩盤預測的話, 那么本田的表現則更令人側目。今年8 月本田在華國產乘用車銷售5 7 0 0 3 輛, 同比增長1 4 . 9 3 % 。有媒體報道稱, 在這特殊月份本田的大幅上升與其大幅降價有直接關系。不難看出, 汽車作為一種特殊的消費品, 其購買客戶還是相對理性的, 汽車消費者還是能夠理性選擇質優價廉的產品。

不過從具體的數據上看,本田的爆發也有其他原因。今年8月廣東本田貢獻3 0 0 4 5輛,同比增長1 0 . 5 1 %;東風本田完成2 6 9 5 8輛,同比增長2 0 . 2 9 %。其中,廣東本田的飛度與新上市歌詩圖貢獻較大,而東風本田主要依靠思銘、艾力紳兩款新車上市與思域的發力。

真切下滑

可見新車上市是日系車上升的一個重要因素。而且這兩家日系品牌的增長并不能完全代表,日系汽車在這場“中日危機”中,一點沒有受到影響。還要看到,對于品牌忠誠度較差的群體尚大有人在。在日益高漲的抵制日貨情緒包圍下,棄選日系車自然不難理解。甚至一些已經有意向購車的顧客,在最后時刻改變了主意,據一家日系車品牌的4S店負責人介紹。

因此,上述兩家日資企業的銷量增長依舊不能掩蓋客戶的流失。

從豐田在華國產乘用車今年8月的銷量表現,就不難看出日系車在華受到真真切切地影響。當月其完成銷售69519輛,同比下滑14.61%,而就在今年7月其下降幅度還在個位數。當然,去年同期有因地震影響豐田后半程放量的因素,但下滑這么快也不能不考慮其他原因。

“中日危機”還在持續發酵,短時間內并沒有扭轉的跡象。

單從8月份的數據看,似乎“中日危機”給日系車帶來的影響尚未完全顯現出來,不過隨著本(9)月多家日系車企業因受中日政局緊張的影響而紛紛停產,今年的“金九”對于日系車來說或是有史以來最難熬的時刻。當然,對于日系車來說加快對本土化市場需求的反應速度,并非沒有扭轉的機會,但在目前的狀況下,變數較大,把握機會也并非易事。