從“三言”本事考看寺院場景的敘事功能與文化意蘊

··

在古代白話短篇小說發(fā)生與傳播時期的書場氛圍中,場景講述往往能喚起聽眾對故事的可信可感。“集中寫了不少有特色的場景,是白話小說——特別是早期白話小說的特點:往往一開始就搬上了一個強烈生動的場景以引起注意”①。研究界已關(guān)注到場景設(shè)置在多種類型小說中與地域文化、都市空間的關(guān)系②。場景的類型分析可以細(xì)化小說敘事研究,提供豐富的社會文化信息。采取類似的研究思路,如何在社會歷史生活的還原與小說場景的敘事功能,即小說“文”“史”互證研究之間達(dá)到闡釋的平衡,避免使文學(xué)研究只是成為思想文化研究的一個例證,是研究中應(yīng)特別注意的問題。得失分寸之間,選擇進入的敘事場景須兼具文化積淀意義與文學(xué)敘事魅力。寺院場景具有這種耐人尋味的研究吸引力。寺院③特指廣義的佛教徒居住的寺廟和庵堂。在俗眾眼中,寺院是事件發(fā)生、故事上演的“別樣”場所。聚焦白話短篇小說經(jīng)典系列文本“三言”,寺院場景的敘事作用和文化意蘊呈現(xiàn)出豐富的層次。

“三言”中出現(xiàn)寺庵具體名稱的篇目有37篇,除了僅涉及交代地點之外,一半以上篇目(約19篇)中的寺院具有“場景”敘事功能作用。已有研究論文大都將這些文本從內(nèi)容上歸類于僧尼題材,重點分析人物形象的塑造及其與時代思潮、情欲觀念的關(guān)系,如輪回模式中的情與欲,宗教的色欲考驗中人性觀念等④。那么,換個角度,從場景敘事功能角度切入文本,可觸摸到小說敘事藝術(shù)成熟的細(xì)膩紋理。

記載在歷代方志、筆記散文中的寺院是實錄性的宗教場所,如《洛陽伽藍(lán)記》,分卷記錄了洛陽城東、南、西、北和城內(nèi)的八十多座寺院,慣例先記立寺人及時間,交代寺院方位,再寫建筑結(jié)構(gòu)、周圍環(huán)境,以及興衰沿革等;《湖山勝概》(《武林舊事》卷五)和《西湖夢尋》則將杭州的寺廟群分線路方位,結(jié)合西湖山水勝跡一一交代。

在小說文本中,既有高頻出現(xiàn)的名寺,如相國寺、大相國寺、香山寺、靈隱寺、水月寺等,出現(xiàn)在各朝代都市,是俗眾相遇相識、小說結(jié)構(gòu)故事的絕佳場地;也有一般地方寺院,如會勝寺、木綿庵、乾明寺、大慈庵、昊天寺、孝光禪寺、懷玉寺、仰山寺、龍華寺、竹林寺、千佛寺、大報恩寺、尼姑庵、慈湖庵、曇花庵等等,分散于城里城外、東南西北,方便僧俗隨處出入,勾連起各地風(fēng)物人情;還有一類簡陋寺院只能稱尼姑庵、茅庵、小茅庵等等,此類寺院成為小說文本中最及時便利的所在。總言之,小說既繪制了具南北地域色彩的寺院群地理圖譜,也有充盈禪房布局的空間想象,甚至僅依托寺院一面墻壁、一條水溝也能結(jié)構(gòu)故事。與文字描繪相比,“三言”流傳版本中的寺院繪圖看不出鮮明的寺院特點,基本上和民間庭院相似,僧尼服飾往往成為寺院場所的識別標(biāo)志⑤。可以說,話本小說中寺院場景,因文字才生成了文學(xué)的虛實之美。因而通過文本比較,厘清寺院場景描寫的來源流變,可以把握寺院從筆記散文中純粹的“場所”,變?yōu)椤叭浴痹挶拘≌f中含蘊豐富的“場景”的敘事發(fā)展脈絡(luò)。

一、實錄地理路線與敘事場景的切換

“三言”中提到的寺院有名可考的不少,如《獨孤生歸途鬧夢》中夫妻現(xiàn)實送別、夢中相見的場所——西京洛陽龍華寺。這所歷經(jīng)興衰的“北魏廣陵王”建造的古寺牽連起平凡夫妻的悲歡離合。寺院細(xì)節(jié)描寫突出了“階下栽種名花異果”,妻子夢中也是被“推的推,擁的擁,直逼入龍華寺去賞花”,龍華寺花果的細(xì)節(jié)描繪不是泛泛之談,早在《洛陽伽藍(lán)記》(卷三城南)中就記載了龍華寺“廣陵王所立也……京師寺皆種雜果”⑥。園林花果的茂盛成為場景設(shè)置中連接呼應(yīng)點,也起到渲染神秘氛圍、反襯夫妻離別凄涼處境的作用。又如《陳從善梅嶺失渾家》,比較諸本事文本,在《博物志》(第三異類)、《搜神記》(卷十二)、《太平廣記》(卷四百四十四《歐陽紇》)諸書中只有猿猴竊婦人的傳說,而在《廣東通志》(卷三百三十四雜錄四《南雄州》)中首次提及失妻地點——梅嶺,并寫到“遇紫陽真人于紅蓮寺”,《宋元戲文輯佚》之《陳巡檢梅嶺失妻》沿用此場所,寫“夜宿紅蓮寺,和長老談起前時”,得助放還妻子⑦。話本小說中,《陳從善梅嶺失渾家》中則突出了失妻三載后,陳巡檢在紅蓮寺中等待見申陽公,出寺追趕紫陽真君,終在寺中等到紫陽真君搭救的曲折情節(jié)。紅蓮寺成了嶺南“煙障路”上、險峻“大庾梅嶺”中轉(zhuǎn)機所在之地。又如《張舜美燈宵得麗女》篇,入話故事點出男女締結(jié)落物情緣在乾明寺,而正話部分寫到女性避難場所為大慈庵。據(jù)本事考校,入話故事之乾明寺,在《醉翁談錄·紅綃密約張生負(fù)李氏娘》認(rèn)為據(jù)《太平廣記》當(dāng)為慈孝寺。到《歲時廣記·約龐姬》改為慈孝寺紅綃遺詩,翌歲元宵乾明寺相遇,出現(xiàn)了兩個寺名。而《熊龍峰小說四種》正傳部分,記錄張舜美艷遇于大悲庵⑧,與“三言”中大慈庵更接近。這說明在實錄地名運用中,一方面可根據(jù)方志、筆記發(fā)揮細(xì)節(jié)、凸顯地域、追求真實感,而另一方面在大部分只提及寺院場所的故事中,寺院名稱可能隨意變化,不影響敘事功能。寺院名稱實錄沿襲或者隨意變化均起到了連綴情節(jié)、交代場所的功能性作用。

進一步來看,散點寺院之外,“三言”中頗具特色的是環(huán)西湖山水的眾多名寺禪院,可連成寺院路線圖。名篇《賣油郎獨占花魁》、《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》正是沿著寺院路線來安排敘事的。《賣油郎獨占花魁》的本事,《情史·史鳳附》簡單記述為賣油郎十金宿妓,感動名妓贈私財、許嫁的故事,文中沒有提及任何寺院場景。而《占花魁》(《曲海總目提要》卷十九)記載有寫到相會于法相寺中的情節(jié)。在“三言”話本中,整個故事的展開都以寺院作為背景場所,男女相遇是因為“秦重在寺出脫了油,挑了空擔(dān)出寺(昭慶)”,“轉(zhuǎn)到昭慶寺右邊,望個寬處,將擔(dān)子放下,坐在一塊石上歇腳”,發(fā)現(xiàn)了近側(cè) “門庭清整”的一戶人家。從昭慶寺、錢塘門,到王九媽家,忠厚敬業(yè)的秦重只是順路偶然走來,得遇良緣。后來秦重心牽美娘,打扮斯文候信之時,還想到“這番裝扮希奇,不敢到昭慶寺去,死怕和尚們批點,且十景塘散步”。其間王九媽也提到過“美娘到靈隱寺,訪個棋師賭棋”的休閑生活方式。等待再會時,“黃昏已晚,昭慶寺里的鐘都撞過了,美娘尚未回來”,寺院晚鐘襯托出秦重的忐忑心情。改回本姓、婚姻和樂的朱重,“先從昭慶寺起,其他靈隱、法相、凈慈、天竺等寺,以次而行”,酬謝神明保佑,在“卻是山路,不通舟楫”的供奉觀音大士的上天竺寺巧遇失散老父。《武林舊事· 湖山勝概》已有大昭慶寺,德靈隱禪寺、以及上天竺靈感觀音院的記載。《西湖游覽志》中記載了凈慈禪寺,寺畔有昭慶院,寺前為雷鋒塔⑨。而在《西湖夢尋》中提及昭慶寺、靈隱寺、上天竺,其文更詳細(xì)記錄上天竺只是“茅庵”,后得奇木,刻畫觀音大士像,交代了觀音大士香火的來由⑩。那么可見,在結(jié)構(gòu)這個世情故事的時候,作者調(diào)動了相關(guān)地貌圖形的知識儲備。但小說不是山水紀(jì)勝,作者沿著地理路線安排了不同的事件,使得情節(jié)的發(fā)展與場所的氛圍、功能相得益彰。如昭慶寺連接起每天按既定路線賣油、忠厚守時的秦重和落入娼門、出入繁忙但事與愿違的美娘;天竺寺是觀音悲憫、彰顯福報的場所,安排經(jīng)歷亂世的父子相遇。寺院場景在小說中起到了方便敘事、刻畫人物的作用。而《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》篇,杭州《凈慈寺志》只載宋時該寺附近山陰有幻化女子害人的妖精。《小窗日記》中也沒有提及有關(guān)寺院場景的情節(jié)。而在“三言”故事中,放置在山水市井之間的寺院場景,起到了推進情節(jié)、激化矛盾的作用。如許宣到保叔塔寺燒香遇見了白娘子;去承天寺里看臥佛,遇道士懷疑妻子;去承天寺里做佛會,許宣因賊贓被抓,引起波瀾;去金山寺燒香,不聽白娘子勸誡進了方丈室,揭開迷霧;最后在凈慈寺中斗法降妖。這個浪漫曲折的故事在西湖美景中上演的,寺院成為其情節(jié)推進的場景轉(zhuǎn)換點。

二、場景的空間想象:由略到詳?shù)匿秩?/h2>

對實名寺院的地理分布、地域特色進行考察,重點關(guān)注寺院場景的切換連綴功能。而具體到寺院場景空間細(xì)節(jié),文本呈現(xiàn)出豐富的想象與渲染。如《白玉娘忍苦成夫》,考校本事,在《賢妻致貴》(《輟耕錄》卷第四)中有故意遺失鞋履在城南某庵的寫法。《玉娘》(《情史》卷二)中出現(xiàn)了玉娘為尼居曇花寺,仆人在庵中展示鞋子的情節(jié)。而在“三言”中,則出現(xiàn)“見一人坐在門檻上,手中玩弄兩只鞋子”的細(xì)節(jié)描寫,定格在“把鞋放在檻上”。比較文本,寺院場景由城南某庵具體到了曇花庵,又放大定格到庵中門檻,離亂夫妻因鞋聚合的關(guān)鍵情節(jié)的分量,隨場景的具象化而加重,使因果報應(yīng)呈現(xiàn)自然,湊巧中兼具了悲喜色彩。

另一方面,在好奇的俗眾眼光打量下,寺庵的空間變得更加神秘復(fù)雜,具有濃郁世俗情欲氣息。如《閑云庵阮三償冤債》篇,查其本事,《西湖尼庵》(《夷堅支景》卷第三)寫到“婦人亦醉,引憩曲室”,對尼庵內(nèi)部描寫僅“曲室”二字而已。而在《情史》之《阮華》中,寺庵空間寫到 “一小室中,更外加鑰……幽雅絕倫,旁設(shè)一門,隨手可啟”,突出了小巧幽雅,內(nèi)有機關(guān)的特點。而在話本小說中寫到“窩窩凹凹的房兒”,讓讀者想入非非。房兒中“轉(zhuǎn)過床背后,開了側(cè)門,又到一個去處,小巧漆桌藤床,隔斷了外人耳目”,機關(guān)設(shè)置非常周到。話本小說對曲室細(xì)節(jié)的渲染,馳騁著世俗民眾對寺院云空未空的情欲想象。

另一個典型文本是《赫大卿遺恨鴛鴦絳》,在《菽園雜記》(卷六)僅交代書生在尼庵被囚、喪命。《情史·赫應(yīng)祥》則寫出尼庵環(huán)境“曲欄幽檻,紙帳梅花,壁供觀音大士像”,頗有文人雅趣,表面上寫與眾尼在靜室品茶、和琴、賞鑒書法,暗藏涌動的是世俗男女對情欲的渴望和試探。《贅紀(jì)》(《聽雨軒筆記》卷四)則記錄生尼縱欲而死的奇聞,故事發(fā)生在“隔塵”尼庵,“崇崗古木,竹徑小橋,頗饒幽趣”。敘事增添了埋尸尼庵后園的情節(jié)。而在“三言”文本中,《赫大卿遺恨鴛鴦絳》借赫大卿的限知視角打量精雅凈室。“橫設(shè)一張桐柏長書桌,左設(shè)花藤小椅,右邊靠壁一張斑竹榻兒,壁上懸一張斷紋古琴,書桌上筆硯精良,纖塵不染”,鄰院“房廊花徑,亦甚委曲”,“更覺精雅”而已。這個寺庵空間表面看去充滿文人高雅趣味和傳統(tǒng)詩性修養(yǎng),真相卻是“鄰院”比鄰而居的眾多女尼相互引薦、共享情欲,因而導(dǎo)致了赫大卿的喪命。

綜合以上話本小說文本,寺庵空間的細(xì)節(jié)化渲染呈現(xiàn)在兩個方面,一是曲室的設(shè)置,曲折幽深,甚至有機關(guān)暗道;二是布置裝飾高雅精致,富有文人雅趣。文人化的設(shè)置其實與青樓行戶的記載有異曲同工之妙。考察寺院“曲室”描寫,在《洛陽伽藍(lán)記》(卷一城東)中記載景林寺“中有禪房一所,內(nèi)置衹洹精舍,形制雖小,巧構(gòu)難比。以禪閣虛靜,隱室凝邃。嘉樹夾牖,芳杜匝階。雖云朝市,想同巖谷。凈行之僧繩坐其內(nèi),飧風(fēng)服道,結(jié)跏數(shù)息”,隱室精舍方便宗教修行,但獨立隔絕空間卻為俗眾的想象提供了一個隱秘晦暗的空間。在“三言”中,《賣油郎獨占花魁》寫到“王九媽新討了瑤琴,將他渾身衣服,換個新鮮,藏于曲樓深處”,曲樓曲室的趣味來自中國園林的幽雅,也來自民間對于縱情私密場所的想象。與明后期小說《隋煬帝艷史》對讀,更見出彌漫曲室迷樓的情欲氣息:“只見幽房秘室,就如花朵一般,令人應(yīng)接不暇,前遮后映,各有一種情趣;千門萬戶,回合相通。”迷樓中洋溢著帝王對隱秘縱欲空間的自得與快樂,“這迷樓中,有一十二重臺閣,二十四座亭池,三十六間秘室,七十二處幽房,一百零八所雕闈,三百五十六層繡闥”。具有對比意味的是,《賣油郎獨占花魁》寫到老實人秦重對行戶人家的好奇打量,“彎彎曲曲,走過許多房頭,到一個所在”,“中間客座上面,掛一幅名人山水,香幾上博山古銅爐,燒著龍涎香餅,兩旁書桌,擺設(shè)些古玩,壁上貼許多詩稿”。房間的裝飾格調(diào)使得秦重“愧非文人,不敢細(xì)看”,文人雅趣成為青樓行戶人家投“客”所好的包裝手段。曲室、迷樓被運用在了寺庵場景的想象和設(shè)置上。這反映了明代俗眾對出家人的看法和態(tài)度,他們將自己的關(guān)于本能欲望的焦慮和沖突投射在這批特殊禁欲人群身上,用一種滑稽或戲謔的態(tài)度講述寺院場景中的隱秘與縱欲。

三、場景的靈活運用:從無到有的添加

前兩類文本對寺院場景的創(chuàng)作改定或多或少依托于真實地理空間,而在以下這類文本本事考校中,寺院場景成了無中生有的虛構(gòu)設(shè)置,體現(xiàn)出寺院對其他場所的功能性替換作用。如《楊思溫燕山逢故人》一篇,本事在《太原意娘》(《夷堅丁志》卷第九)中記載楊從善“飲于酒樓。見壁間留題,自稱太原意娘,又有小詞,皆尋憶良人之語”,“他日,但之酒樓瞻玩墨跡,忽睹別壁新題字,并《悼亡》一詞,正所謂韓師厚”,兩次見夫妻題詞都在酒樓。而在“三言”話本小說中,亡妻題詞在“打鬼凈凈”的韓國夫人宅院,丈夫題詞在具懷舊意味的“秦樓”。在這兩首題詞之前,添加了寺院場景,思溫在昊天寺“繞寺尋遍,忽見僧堂壁上,留題小詞一首,名《浪淘沙》”。寺院墻壁題詞具濃郁故國之思,呼應(yīng)著整篇小說的敘事氛圍。類似的,在《鈍秀才一朝交泰》入話故事中,《貴耳集》只記錄了“王黼宅與一寺為鄰,有一僧,每日在黼宅溝中流出雪色飯顆,瀝出洗凈曬干”,簡單的“黼宅溝”在話本小說中變成了,“其府第廚房與一僧寺相鄰。每日廚房中滌鍋凈碗之水,傾向溝中,其水從僧寺中流出”。水溝的由奢入儉的流動強化了興衰報應(yīng)效果。佛寺的墻壁、佛寺的水溝是添加細(xì)化的寺院局部,從而將小說情節(jié)納入具有宗教悲憫和因果報應(yīng)的框架之中。

而更靈活的虛構(gòu)手法是應(yīng)心中祈愿,為僧俗眾人降臨幻化茅庵。如《李玉英獄中訟冤》篇,《國色天香》、《靜志居詩話》中皆記載李承祖戰(zhàn)場尋骨的歷險。話本中放大了這個細(xì)節(jié),在尸骨遍野的戰(zhàn)場,讓少年與和尚相遇,“那和尚住的是一座小茅庵,開門進去,吹起火來,收拾些飯食,與李承祖吃了”,和尚是劫后余生的死士,曾隨少年之父作戰(zhàn),也是在死亡絕境中“遇一老僧,收留在庵……化我出家”,后因佛門勢利被排擠,“行腳經(jīng)過此地,見這茅庵空間,就做個安身之處”。茅庵、和尚的出現(xiàn)牽連著戰(zhàn)死父親冥冥中微薄的心愿,與承祖歸家后即被毒死的命運形成悲劇性的現(xiàn)實對照。

進一步看,在《黃秀才徼靈玉馬墜》與《宋小官團圓破氈笠》中,幻化茅庵已不能用世情邏輯來理解,完全是超現(xiàn)實的宗教奇跡。《情史·黃損》寫到黃損“窮途資盡,每望門投止。適至荒林,見古剎,生入投宿。有老僧趺坐入定”。胡僧成全黃生功名,出數(shù)金助行裝,整個故事符合一般落難被救情節(jié)。而在“三言”文本中,黃生“捱身而入”荒野茅庵,見高年胡僧,經(jīng)問訊得贈金,至此故事與前無異,而待黃生黎明醒來,“但見破敗荒庵,墻壁俱無,并不見坐禪胡僧的蹤跡。上邊佛像也剝落破碎,不成模樣。佛座下露出白晃晃一錠大銀錠,上鑿有黃損二字”。茅庵與和尚被刻意處理成宗教救難的神跡行為。又如《宋小官團圓破氈笠》,追溯本事,《破氈隱語》(《古今閨媛逸事》卷四情愛類)寫金三因病被棄孤島,“慟哭,欲赴江死。既又念島中或逢人,冀可救援。轉(zhuǎn)入林,行至一所……闃寂無人,僅有八大篋,封識完存,竟不知為何。蓋盜所劫財,暫置此地”。在《寄園寄所寄·驅(qū)睡寄》和《情史·金三妻》、《茶香室續(xù)鈔·金三》諸文本都記載了金三從被棄江洲孤島到發(fā)現(xiàn)八大篋財物的情節(jié)突轉(zhuǎn),其中只有“闃寂無人”的惶恐,并沒有老僧茅庵的出現(xiàn)。而在“三言”中,宋金絕境中哭得悶絕于地,半晌方蘇。“忽見岸上一老僧……約莫里許,果見茅庵一所。老僧敲石取火,煮些粥湯,把與宋金吃了”,老僧又取出《金剛般若經(jīng)》相贈,宋金和老憎打坐誦經(jīng)睡去,“及至醒來,身坐荒草坡間,并不見老僧及茅庵在那里,《金剛經(jīng)》卻在懷中,開卷能誦”,更神奇的是“將經(jīng)朗誦一遍,覺萬慮消釋,病體頓然鍵旺”。而后信步行去,發(fā)現(xiàn)財物。金三“日漸尫羸”,只出于常情,為女兒夭亡“哭之甚哀,成疾”,被冷淡自私的家人放逐拋棄,充滿悲涼意味。茅庵與老僧的出現(xiàn)帶來了起碼的同情與良知,是人心祈愿,宗教悲憫的外化。

四、一個有趣的文本考證:參差對照的改寫取舍

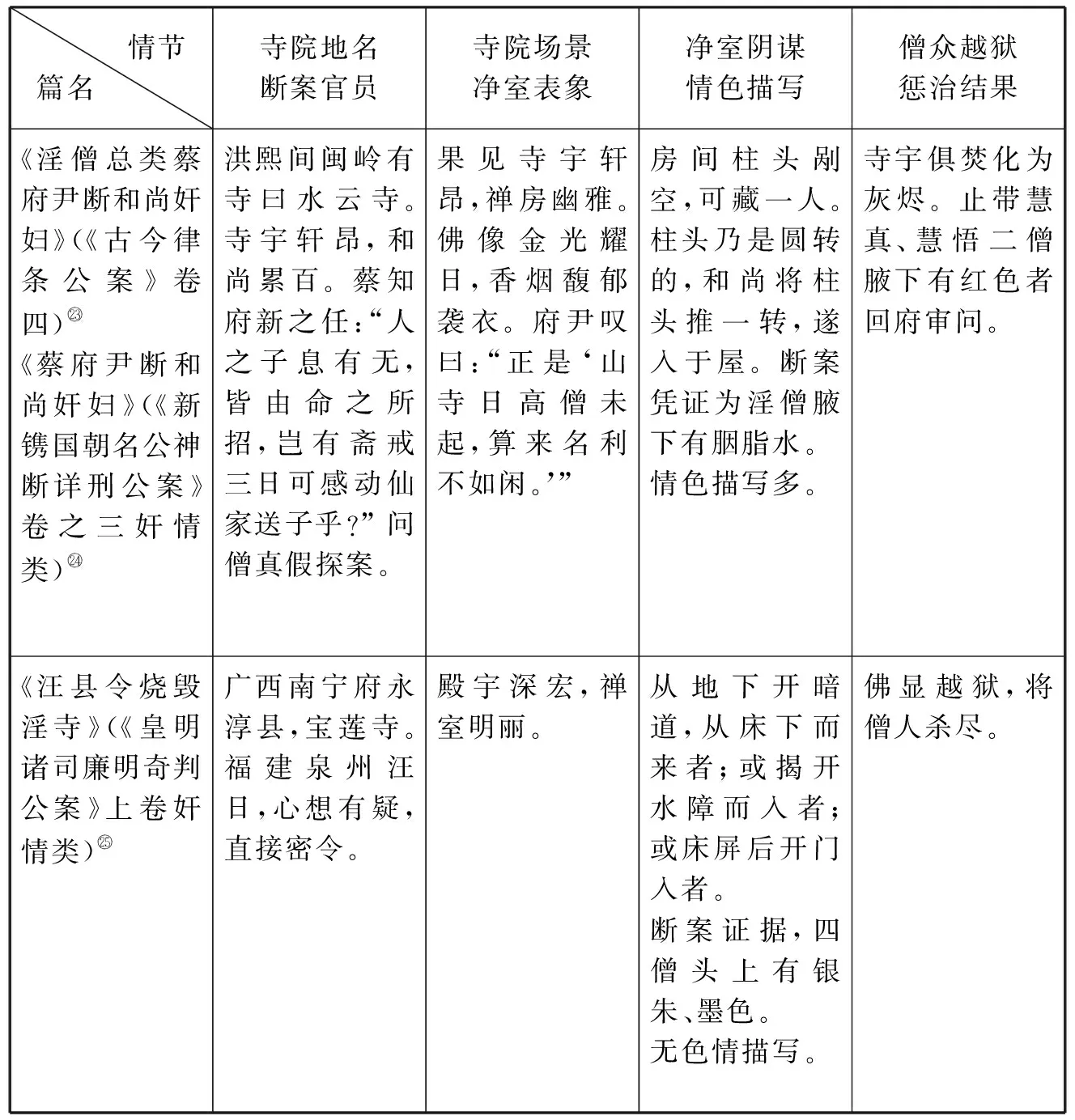

《汪大尹火焚寶蓮寺》是“三言”中全方位展現(xiàn)寺院內(nèi)部場景的典型文本,這個文本源于《智查部僧寺求子》(《智囊補》卷十)中寶蓮寺的記載。據(jù)譚正璧考校,《新鐫國朝名公神斷詳刑公案·蔡府尹斷和尚奸婦》本事與《古今律條公案·蔡府尹斷和尚奸婦》內(nèi)容相同。而《皇明諸司廉明奇判公案·汪縣令燒毀淫寺》記載與“三言”更為接近,其中官員探案的細(xì)節(jié)有截取再組合的痕跡,“三言”的寺院敘事場景處理,在《僧尼孽海》記述襯托下更明晰。詳見下表的分析:

情節(jié)篇名 寺院地名斷案官員寺院場景凈室表象凈室陰謀情色描寫僧眾越獄懲治結(jié)果《淫僧總類蔡府尹斷和尚奸婦》(《古今律條公案》卷四)《蔡府尹斷和尚奸婦》(《新鐫國朝名公神斷詳刑公案》卷之三奸情類)洪熙間閩嶺有寺曰水云寺。寺宇軒昂,和尚累百。蔡知府新之任:“人之子息有無,皆由命之所招,豈有齋戒三日可感動仙家送子乎?” 問僧真假探案。果見寺宇軒昂,禪房幽雅。佛像金光耀日,香煙馥郁襲衣。府尹嘆曰:“正是‘山寺日高僧未起,算來名利不如閑。’”房間柱頭剮空,可藏一人。柱頭乃是圓轉(zhuǎn)的,和尚將柱頭推一轉(zhuǎn),遂入于屋。斷案憑證為淫僧腋下有胭脂水。情色描寫多。寺宇俱焚化為灰燼。止帶慧真、慧悟二僧腋下有紅色者回府審問。《汪縣令燒毀淫寺》(《皇明諸司廉明奇判公案》上卷奸情類)廣西南寧府永淳縣,寶蓮寺。福建泉州汪日,心想有疑,直接密令。殿宇深宏,禪室明麗。從地下開暗道,從床下而來者;或揭開水障而入者;或床屏后開門入者。斷案證據(jù),四僧頭上有銀朱、墨色。無色情描寫。佛顯越獄,將僧人殺盡。

由上可知,“三言”編寫者選擇的文本內(nèi)容與《皇明諸司廉明奇判公案·汪縣令燒毀淫寺》最相似。在譚正璧歸納的本事來源及影響考校之外,應(yīng)補充此文本。此文與話本文本寫作時間雖不能定先后,但不影響文本情節(jié)細(xì)節(jié)與價值觀念的比較。除了府尹親自去勘察寺院、問僧真假的情節(jié)外,《皇明諸司廉明奇判公案·汪縣令燒毀淫寺》具備了“三言”小說文本中的所有細(xì)節(jié),尤其是佛顯、凌志的之間的越獄糾葛。且此文本也剔除了色情描寫。《廉明公案·汪縣令燒毀淫寺》很可能是《汪大尹火焚寶蓮寺》簡縮版本,深受“三言”話本影響。值得關(guān)注的是“三言”與《僧尼孽海》對同一題材的不同操作。“三言”與之相比,大大縮減了色情描寫,用詩文的含蓄簡練避免了直接的生理描寫;《僧尼孽海》則在欲望之路上走得更遠(yuǎn),在缺乏了越獄威脅全城的情節(jié)鋪墊下僧尼被懲罰得最慘烈。文本中縱欲的極致快樂與道德懲罰的極端殘酷的對照,反映出道德標(biāo)準(zhǔn)要求與世俗情欲泛濫的劇烈沖突。而“三言”之《汪大尹火焚寶蓮寺》的處理更合乎世情邏輯,它收斂了情色的筆墨,著重寫智謀的較量;凈室的場景設(shè)計沒有采用空柱子的機巧奇思,而變?yōu)楦鼘憣嵰恍┑拿氐馈甸T;尤其實施道德處罰時鋪墊了百余僧眾幾乎荼毒全城百姓的惡行。從寺院場景的描寫來看,在對本事的改寫取舍中,“三言”完成了自身價值觀念的整合,從而樹立起相對統(tǒng)一的敘事風(fēng)格,敘事場景的運用合乎世故人情、體貼著人心愿望。

五、小說史動態(tài)發(fā)展中的寺院場景

把“三言”中寺院場景敘事放到話本小說史動態(tài)發(fā)展中去看,呈前有《清平山堂話本》諸文本,如《戒指兒記》、《五戒禪師私紅蓮記》涉及寺院場所,“曲室房”為后來佛教題材的作品提供了馳騁想象的空間。啟后的“二拍”系列話本小說中的寺院場景,則由敘事虛構(gòu)走向了情節(jié)奇幻發(fā)展。與“三言”相比,其寫實色彩淡化,虛幻的處理方法增加了文本的鬼怪氣。“二拍”公案題材中的僧尼變得更淫亂、兇狠,所謂“狠得詫異”。一方面寺院場景中頻頻出現(xiàn)鬼魂,寺院場景涵蓋的世情容量減少,如《李將軍錯認(rèn)舅 劉氏女詭從夫》(《二刻》卷六)少年夫妻翠翠與金生讓鬼魂入夢,老僧知曉禪舍能招魂;又如《鹿胎庵客人作寺主 剡溪里舊鬼借新尸》(《二刻》卷十三)直生在山寺遇見故友魂魄借尸還魂,將躲避鬼魂的生活常識說得滋滋有味。另一方面寺院場景充斥市井俗氣,叢林生活完全被世俗觀念同化,如《遲取券毛烈賴原錢 失還魂牙僧索剩命》(《二刻》卷十六)大勝寺高公“分明是個沒頭發(fā)的牙行”,《王漁翁舍鏡崇三寶 白水僧盜物喪雙生》(《二刻》卷三十六)僧人貪圖便宜,使出掉包記追逐財富;關(guān)于僧尼的惡性案件迷霧重重,《鹽官邑老魔魅色 會骸山大士誅邪》(《初刻》卷二十四)中弘濟寺寺僧在“半嵌石崖,半臨江水”的觀音閣中謀財害命、碎尸藏匿,只能靠觀音幻化女子引導(dǎo)破案。《奪風(fēng)情村婦捐軀 假天語幕僚斷獄》(《初刻》卷二十六)入話故事著眼曲室空間的盡頭,敘事中精心結(jié)構(gòu)曲室盡頭的小木魚和地道之間的神秘暗號關(guān)系。《聞人生野戰(zhàn)翠浮庵 靜觀尼晝錦黃沙》(《初刻》卷三十四)入話有大段關(guān)于僧尼的道德評論,正話以靜觀在寺庵的情路歷程見證了佛門的僧尼共犯。對僧尼、佛教的生活方式的揭露提示著俗眾對僧尼的防備,僧尼成了泯滅人性的道德淪喪者。“二拍”寺院場景描寫與“三言”相比,消解了宗教自身的環(huán)境氛圍和悲憫情懷,而成為比“青樓”更放浪,比“黑店”更可怕的惡性案件發(fā)生地。

在寺院場景設(shè)置上,“二拍”與《僧尼孽海》中獵奇縱欲的發(fā)展類似。這反襯出“三言”在寺院場景設(shè)置中對宗教觀念、虛實尺度、道德底線的把握意識。編創(chuàng)者認(rèn)為在敘事中要做到“事真而理不贗,即事贗而理亦真”,對僧俗百姓的日常生活能“觸性性通,導(dǎo)情情出”,說出關(guān)于道德的“說法度世之語”(《警世通言·無礙居士敘》)。在這個意義上,清初話本《豆棚閑話》中《大和尚假意超升》聚焦寺院場景,是“三言”同類題材的發(fā)展。雖是單篇故事,卻將寺院叢林真相說得盡情痛快。通過解剖式的入話議論,真假坐化的對稱故事,“把僧房層層拆將進去”,揭示藏于“重墻復(fù)壁、深房曲室之中”的道德與欲望的真相。解構(gòu)名寺寶剎的興衰歷史,還原宗教后面的世俗面目,從而瓦解了宗教的神圣、神秘意義。

其次,從短篇話本小說聯(lián)系長篇世情小說的發(fā)展,寺院場景的敘事結(jié)構(gòu)作用更為明顯。《金瓶梅》中寺院場景的處理與“三言”場景設(shè)置最為相似。有地域城市的功能場所,也有寫意虛構(gòu)的茅庵。寺院始終以冷靜慈悲的眼光關(guān)注兒女情欲、亂世離合。永福寺、報國寺、地藏寺首先是死亡的祭祀地,無論何等人物有過怎樣龐大的財富和旺盛的情欲,終歸死地。其中有意味的是西門慶與月娘的兩次歷險中遇見“幻化茅庵”的場景。西門慶投宿 “黃龍寺”,吃豆粥歷盡艱辛后,竟也默默告許愿心(《金瓶梅》第七十一回);月娘在碧霞宮被隱藏在“床背后紙門”后的陰謀驚嚇時,來到石洞茅庵避難,被老僧告知他日因緣(《金瓶梅》第八十四回)。在生活危機閃現(xiàn)時刻,茅庵老僧昭示人生真諦。而在《紅樓夢》中,寺院場景的設(shè)置更為主觀化,鐵檻寺、水月寺、饅頭庵的命名充滿了象征意味。鐵檻廟作為家廟,是寧榮二府眾人的歸宿地,也是王熙鳳弄權(quán)、趙姨娘發(fā)瘋的因果報應(yīng)場所。“櫳翠庵原是賈府的地址,因蓋省親園子,將那庵圈在里頭” (《紅樓夢》第一百十三回),櫳翠庵是大觀園世界中的一部分,庵前的梅花,庵中的品茶、聯(lián)詩成為作者主觀設(shè)置的動人情節(jié)。中國文化中的雅趣品位、出世入世的哲理思考滲入了寺院場景。妙玉被劫的命運、惜春入主櫳翠庵寓意著作者對人生困境的解脫途徑。寺廟場景設(shè)置逐步在中國古代小說敘事發(fā)展中,成為具有哲學(xué)思想意義的整體框架。

綜上所述,晚明社會記錄中的僧尼犯罪使得寺廟在小說文本中成為藏污納垢之地:這既要考慮到創(chuàng)作主體迎合讀者心態(tài),寺院場景設(shè)置體現(xiàn)出小說文體發(fā)展中的商業(yè)化因素;也要看到晚明的世俗誘惑在腐蝕著佛心風(fēng)骨,文人借此對明代文化以及人性倫理進行思考、解釋。寺院場景的世俗化甚至是公案化,表達(dá)出明代文人對于現(xiàn)世道德淪喪、文化沖突的焦慮,那么,佛門寺院生活場景是能以清涼之境救世,還是也淪為一片欲火孽海呢?佛門寺院生活方式如此被關(guān)注,僧尼題材成為熱點,正源于明中葉以來文人對世情人性的困惑、探詢以及解答的努力。

在《金瓶梅》與《紅樓夢》之間, “三言”呈現(xiàn)出市民生活的“花錦世界”,寺院是其中的一個晦暗的角落。既寫實又虛構(gòu)的寺院空間,在小說敘事中具有了場景的意義。即由單純的事件發(fā)生場所,變?yōu)榫哂兄饔^性和文化意蘊的敘事場景。值得注意的是,從本事考校與文本細(xì)節(jié)來看,“三言”編創(chuàng)者已經(jīng)在有意識的運用寺院場景為敘事服務(wù),這為后來中國小說的敘事發(fā)展提供了一個便利的場景切換法。同時“三言”中寺院場景蘊涵的宗教思考在中國佛教文化與小說的關(guān)系上也是重要的一環(huán)。

注:

①[美]韓南著,尹慧珉譯《中國白話小說史》,浙江古籍出版社1989年版,第34頁。

②見葛永海《古代小說與城市文化研究》,復(fù)旦大學(xué)出版社2004年版;劉勇強《西湖小說:城市個性與小說場景》,載《文學(xué)遺產(chǎn)》2001年第5期。

③關(guān)于佛寺、庵寺稱謂參見王景琳著《中國古代寺院生活》,陜西人民出版社2002年第2版,第5-14頁。也可參考白化文著《漢化佛教與佛寺》,北京出版社2003年版。

④論文有楊毅《對艷情小說中僧尼、道士“性化”現(xiàn)象的宗教闡釋》,載《福建師范大學(xué)學(xué)報》2005年第1期;孫婠《馮夢龍“三言”中僧尼題材的“輪回”模式及“情色”》,載《龍巖學(xué)院學(xué)報》2005年第4期。相關(guān)論著有孫遜《中國古代小說與宗教》,復(fù)旦大學(xué)2000年版。文中關(guān)于情僧、胡僧形象傳統(tǒng)的梳理集中探討了宗教與人性欲望的問題。

⑤見《中國古代小說版畫集成》(四),漢語大詞典出版社2002年版。收錄《古今小說》、《警世通言》、《醒世恒言》插圖,刻工為劉素明。

⑨⑩王國平主編《西湖文獻(xiàn)集成》(第2冊),[明]田汝成著,施洪民標(biāo)點《西湖游覽志》,杭州出版社2004年版,凈慈禪寺典故方位交代見第33-37頁,昭慶寺記載見第850頁,靈隱寺記載見第869頁,上天竺見第881頁。