青島市太原路固體廢棄物中轉站遷建工程設計

曹偉華

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海 200092)

青島市太原路固體廢棄物中轉站遷建工程設計

曹偉華

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海 200092)

闡述了青島市太原路固體廢棄物中轉站遷建工程概況、特點及其創新性。

生活垃圾;轉運站;工程設計;豎式壓縮

1 中轉站遷建工程概況

青島市太原路固體廢棄物中轉站于2001年建成,目前擔負著青島市市南、市北、四方、李滄以及嶗山部分地區每天約3 000 t的生活垃圾中轉運輸任務。該中轉站位于李滄區太原路93號,因該地理位置屬于將要新建青島火車北站的建設范圍,根據火車北站建設規劃,該中轉站需進行搬遷。

擬建場地位于青島市李滄區西部,東側緊鄰婁山河污水處理廠,南側緊鄰膠州灣,北側和西側為規劃市政道路。擬建廠址距離原太原路中轉站約5 km,距離轉運目的地小澗西綜合處置場約35 km。場地現狀為粉煤灰吹填場地,地質資料顯示地下水為強腐蝕性。

建設規模:中轉車間4 000 t/d;應急暫存車間12 000 t,分6 d量轉運,轉運能力主要通過延長作業時間實現;大件垃圾處理車間50 t/d;餐廚垃圾轉運能力200 t/d,遠期400 t/d。

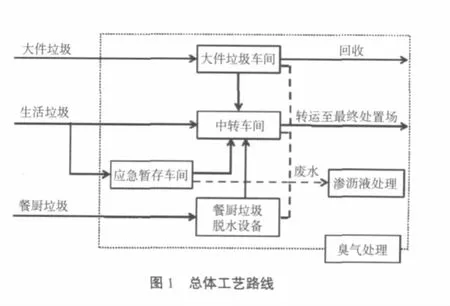

遷址后新建工程為包含垃圾中轉、應急暫存、大件垃圾處理等多種功能的大型中轉處理基地。服務范圍調整為青島市內4區市南、市北、四方、李滄,2020年服務范圍增加女谷口大橋南側片區。總體工藝路線見圖1。

概算總投資達3.6億元,項目于2011年起開工,2012年上半年建成試運行。

2 工程設計

2.1 垃圾中轉

2.1.1 中轉工藝

垃圾中轉主要目的在于提高轉運效率、降低運輸成本;減少交通阻塞;減少對環境的二次污染;改善環衛工人的工作環境和條件,減輕勞動強度。

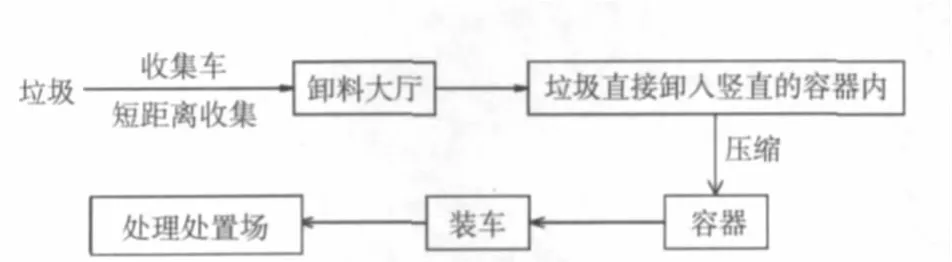

現代密閉壓縮中轉設備從設備型式上主要分為2類:橫式(水平)壓縮、豎直壓縮,兩者設備均較成熟,均在大型中轉站上有較多應用[1]。本工程選擇豎式壓縮原因:①擬建場地位于“環灣保護、擁灣發展”戰略的核心圈范圍內,規劃要求該站盡可能將工藝設施布置在地下,地面以綠化景觀為主,基于此,豎式壓縮更合適;②本工程轉運物料類別較多,豎式壓縮工藝以卸料容器為核心轉運,便于分類壓縮轉運物料;③當地城陽、嶗山轉運站均采用豎式壓縮設備,同類型車輛和容器便于應急期間聯動;④豎式壓縮本身的優越性,如工藝簡潔、操作方便、設備節能。豎式中轉工藝見圖2。2.1.2 設備配備

作業班制為兩班制,本工程豎式壓縮轉運容器擬采用7.5 m規格,垃圾轉運車采用載質量38 t規格,該容器比常規的6 m規格容量增加30%以上,尤其適宜超大型轉運站。

圖1 總體工藝路線

經計算,本項目壓實器配備4臺,轉運車配備44臺(近期37臺),容器配備64臺(近期60臺)。

2.1.3 車間工藝布置

考慮到功能、景觀、物流等因素,中轉車間為半地下式建筑,地下一層為轉運大廳和轉運車停車庫,地面一層為卸料大廳,地面二層為管理用房。

圖2 豎式中轉工藝

卸料大廳長123 m,有效寬度24 m,兩側分別設置進口和出口,確保收集車卸料回轉通暢,進口處設置2臺電子汽車衡,用于進站垃圾計量。卸料大廳內共設置16個豎式容器卸料溜槽,滿足中轉車間的工藝要求。

車間地下部分分為轉運大廳和停車庫2部分。中間為豎式容器區,布置16個豎式容器泊位。轉運大廳平均寬度25.5 m,凈高10 m。同時在轉運大廳設置了轉運豎筒的堆放區。轉運大廳和停車庫之間共設置3個進出通道。轉運車坡道位于中轉車間北側,長約100 m,坡度7.5%。

餐廚垃圾中轉也在中轉車間進行。在卸料大廳和轉運大廳分別各預留3個專用卸料泊位和3個轉運泊位。

2.2 應急暫存

2.2.1 工藝設備

為了滿足惡劣天氣和緊急情況下市區垃圾清運的要求,擬在本處設置應急暫存車間,滿足3 d的垃圾量,即12 000 t生活垃圾的臨時堆放。暫存轉移采用裝載機與自卸車配合的方式轉移到中轉車間轉運,根據中轉站設計能力和作業時間,臨時堆放的生活垃圾設計在6 d內清運完畢。配置相應的裝載機2輛,自卸車6輛,小型挖掘機1輛。

2.2.2 車間布置

正常情況下,應急暫存車間內部為空置。為便于管理和除臭系統的相對經濟性,應急暫存車間擬分隔為3個獨立的暫存間,每個暫存間寬度30 m。各暫存間相互獨立,有各自的污水收集系統和除臭系統,便于根據應急暫存垃圾量的多少合理調度,減少運行費用。

應急暫存車間屋頂標高和中轉車間一致,為便于裝載機和自卸車輛的作業,最低處底標高相對室外地坪-2.0 m。暫存車間與生物濾池、預留的大件垃圾處理車間合并布置,并與中轉車間合建,形成主體車間一體化景觀綠化布置。

2.3 輔助設施

本工程滲瀝液產生源主要包括生活垃圾滲瀝液、環衛沖洗水及餐廚垃圾滲瀝液。綜合考慮滲瀝液產生量波動情況和調節池調蓄能力,確定本工程滲瀝液處理規模為450 m3/d(在餐廚垃圾處理設施建成前污水處理規模為310 m3/d)。進水水質為:CODCr34 000 mg/L,BOD518 000 mg/L,NH3-N 500 mg/L。根據環評批復、工可批復及市政公用局準予行政審批決定書,本工程滲瀝液預處理出水執行CJ 343—2010污水排入城鎮下水道水質標準。

滲瀝液處理工程采用以轉鼓螺旋格柵+均質池勻質作為預處理工藝,以MBR工藝作為主體生化工藝,以NF作為深度處理工藝的處理流程。

2.3.2 除臭設施

本工程垃圾中轉車間、應急暫存倉庫需考慮除臭通風。選用植物提取液噴淋法和生物法相結合的除臭工藝處理垃圾中轉站和應急暫存倉庫產生的臭氣。

垃圾中轉車間一層卸料大廳及卸料口處設置植物提取液噴淋預處理,經前端預處理的臭氣通過管道收集后,集中送至末端的生物濾池除臭裝置處理。地下一層轉運大廳的臭氣通過管道收集后,集中送至末端的生物濾池除臭裝置處理。

應急暫存倉庫內設置植物提取液噴淋預處理,臭氣通過管道收集后,集中送至末端的生物濾池除臭裝置處理。

生物濾池與應急暫存車間一體化設計,屋頂設置景觀綠化。

2.3.3 機修車間及鍋爐房

遵循主站與子站既相互獨立又互聯互通的建設模式,考慮網站群建設的現狀和發展需求,采用B/A/S三層體系結構(即Web服務表現層、業務處理應用層、數據存儲層),見圖2。層與層之間相互獨立,任何一層的改變不影響其他層的功能。用戶通過Web服務表現層,在業務處理應用中間層執行應用程序,對數據庫服務器進行操縱,實現對數據庫存儲層的查詢、修改、更新等功能,并最終通過網絡共享給用戶,易于擴展和維護。

機修車間布置于應急暫存車間對面,與休息間、鍋爐房合并建設。

機修車間主要供車輛及主要機械設備的日常維修。現狀機修車間設置有3個機修車位,寬度為10 m,檢修空間緊張。因此新建機修車間擬配置修車位5個,寬度調整至18 m,可供車輛室內停放。另外,機修車間設置辦公休息區及設備維修間。

2.3.4 加油站

本中轉站轉運車輛用油主要為0#柴油,加油站主要由地下油罐、加油機、加油島、簡易休息室、罩棚和圍墻組成。本加油站布置在轉運車輛出入主通道側,設1條旁路進出加油站。

2.3.5 洗車臺

為便于垃圾收集車和轉運車的清洗,特在主物流通道上設置洗車臺。

單臺洗車機洗車能力以20~40輛/h計,共配置洗車臺3個,其中垃圾收集車共需洗車臺2個,布置在收集車出廠車道上,供每日卸料作業完畢清洗;垃圾轉運車需洗車臺1個,布置在入廠轉運車道上,供每日轉運車返回廠區時清洗。

自動洗車臺由導軌、龍門架、滾筒刷及沖水裝置等組成,車輛進入洗車位后,由龍門刷洗裝置沿導軌移動,自動對車輛進行沖、刷洗。整個系統操作由PLC控制。洗車臺周邊設圍擋。洗車臺另外配備高壓水槍,供人工方式清洗車輛。

2.4 總圖布置

整個廠區根據功能需求,分為管理區、生產區以及預留發展用地。管理區包括綜合樓、食堂及多功能廳、倒班休息樓等;生產區包括中轉車間、應急暫存及生物濾池、機修車間鍋爐房、滲瀝液處理站等;同時預留餐廚垃圾處理用地。

廠區總占地面積100 367 m2,除去預留發展用地15 000 m2,有效用地面積85 367 m2,總建筑面積33 724 m2,屋頂景觀18 820 m2,屋頂綠化后綠化率達到60.9%。

3 項目特點

1)遷建后成為全國規模最大的轉運站。根據CJJ 47—2006生活垃圾轉運站技術規范,大型轉運站規模450~3 000 t/d,本工程中轉規模達4 000 t/d,突破了規范中大型中轉站的上限值。

2)遷建后成為功能齊全的中轉基地。本工程除了主要的生活垃圾中轉功能外,還包括了應急暫存,餐廚垃圾轉運,以及滲瀝液處理、機修等輔助設施,功能齊備。

3)遷建后建設標準較高。本工程地理位置優越,緊鄰膠州灣,屬“環灣保護、擁灣發展”重點區域,規劃要求地下式布局,屋頂綠化設計。

4)遷建后建設難度較大。工藝復雜,平面布局及物流組織難度大;地下水強腐蝕性、深基坑、大跨度地下空間、屋頂綠化荷載高,結構設計難度大;項目具有超大型地下建筑、油罐等,消防設計要求非常高;受火車北站建設進度影響,本項目工期僅約1 a,非常緊。

5)涉及專業較多。本項目涉及工藝、建筑、結構、景觀、道橋、排水、電氣、儀控、暖通、除臭、技經等多個專業,如工藝和建筑針對主體車間一體化設計、地下室防火分區及消防樓梯設計、車間內設置參觀廊道等協調,工藝和結構針對深基坑及基礎設計、土建風道等協調。

4 設計創新分析

1)工藝技術先進。豎式壓縮中轉工藝具有節能高效,便于地下式布局等特點。普通豎式轉運容器長度6 m,本項目采用7.5 m長轉運容器,大大提高了轉運效率。

2)布局美觀集約。總體布置綜合考慮場地及周邊環境現狀及項目特點等因素,將中轉車間和應急暫存車間一體化半地下布置,并輔以屋頂景觀綠化,功能分區明確、物流組織流暢、管理便捷、景觀環境優美,對周邊環境影響降到最低。

3)結構合理。結構上具有地質條件差、地下開挖深、車間跨度大、屋面荷載高等不利因素,采用深基坑、大跨度預應力梁、倒翻梁、防水防腐蝕設計等技術措施,使項目結構合理。

4)管理以人為本。車間屋頂景觀綠化,形成辦公休憩空間,提高辦公品味;車間內部設置專門參觀廊道,同時進行標志標線引導;在總圖及單體加強消防設計,突出以人為本理念;設置了固體廢物信息化、數字化管理系統。

5)項目環境友好。將“綠色生態”理念融入廠區景觀設計中,廠區綠化延伸至屋頂,中轉車間、滲瀝液處理車間等進行屋頂綠化,將轉運站建成“生態濱海綠園”。同時設置完備的污水、臭氣處理系統,創造垃圾處理設施生態友好型典范。

[1] 裴照堂,姚剛,張子川.大型壓裝式生活垃圾中轉站工程工藝設計[J].環境工程,2009(S1):352-355.

Design for Relocation Project of Taiyuan Road Solid Waste Transfer Station in Qingdao

Cao Weihua

(Shanghai Municipal Engineering Design Institute(Group)Co.,Ltd,shanghai 200092)

The general situation,characteristics and innovativeness about the relocation project of Taiyuan Road Solid Waste Transfer Station in Qingdao were expounded.

domestic waste;transfer station;engineering design;vertical compression

X705

B

1005-8206(2012)05-0024-03

2012-08-01

曹偉華(1979—),工程師,主要從事固體廢物處理工程設計與研究。

E-mail:cao_wh·hj@smedi.com。

(責任編輯:張藝)