交流不暢與平臺不平

2012-12-22 21:21:14鄭東陽

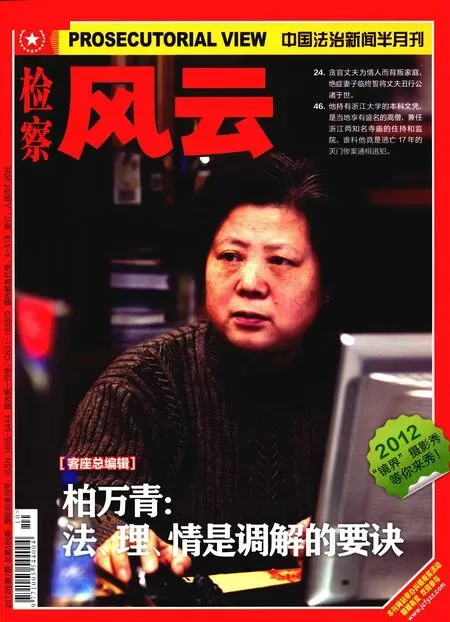

檢察風云 2012年7期

文/鄭東陽

交流不暢與平臺不平

文/鄭東陽

輿論認為與現行刑訴法相比,修正案已經取得相當大的進步。不過,圍繞著“拘留通知條款”等偵查條款提出的質疑聲此起彼伏。《草案》中涉及“指定居所監視居住”、“拘留”和“逮捕”三種強制措施等規定引起人們的廣泛擔心和質疑。因為“無法通知”及“通知可能有礙偵查”等情形,完全可能成為適用于一切案件的“口袋”理由,導致偵查機關可以隨心所欲決定是否通知家屬,“秘密拘捕”泛濫成災。

有分析稱,我國立法面臨著其他許多國家和地區沒有過的難題,即交流的不順暢。這種不順暢不僅存在于法律界與普通民眾之間,在法律界內部也不例外,因為并沒有一個成熟的法律共同體。目前法律界內,公權力、法學界、律師界,各說各話,分歧較大,甚至連一些基本的法律概念都難有共識,無疑給立法者增添了困難。但也有一些聲音擔心,以此次《刑訴法》修訂為例,在公開的輿論平臺上,學者、律師和公民的質疑聲頗顯洪亮,而代表立法博弈另一方的公權力機關,卻依然沉默。一些分析認為,與公權力相比,民間最多只能發聲,影響有限。如何將立法博弈的各方拉到同一平臺,是立法主導者的當務之急。

猜你喜歡

法律方法(2022年1期)2022-07-21 09:17:10

科教新報(2022年12期)2022-05-23 06:34:16

今日農業(2021年14期)2021-10-14 08:35:28

法律方法(2021年3期)2021-03-16 05:57:02

海峽姐妹(2020年8期)2020-08-25 09:30:18

法律方法(2019年3期)2019-09-11 06:27:06

山東青年(2016年1期)2016-02-28 14:25:30

中國衛生(2015年1期)2015-11-16 01:05:56

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:58

人民中國(日文版)(2015年9期)2015-03-20 15:08:12