當代大學生消費現狀調查、成因分析及其對策設計——基于S市若干高校的調查數據

林 梅

(1.華東理工大學 外國語學院,上海200237;2.華東理工大學 社會與公共管理學院,上海200237)

社會學與社會工作

當代大學生消費現狀調查、成因分析及其對策設計

——基于S市若干高校的調查數據

林 梅1,2

(1.華東理工大學 外國語學院,上海200237;2.華東理工大學 社會與公共管理學院,上海200237)

文章采用隨機整群抽樣的方法,對S市1000名大學在校本科學生的消費現狀進行問卷調查和統計分析。當代大學生消費特征主要表現在四個方面:第一,大學生消費結構呈現多元化,呈均態分布;第二,大學生消費方式超前化,呈梯度分布;第三,大學生消費場域網絡化,呈二元結構;第四,大學生符號消費特征凸顯,呈發展趨勢。家庭、學校與社會是大學生消費現狀形成的三種最主要影響因素。在學生消費社會化的過程中,學校和社會未承擔起各自的角色,未完成好相應的任務與教育職責。引導當代大學生樹立科學的消費理念,養成科學的消費方式,從高校層面來說可以進行多維的對策設計,建立多層次立體化的課程教育、實踐教育及學生組織朋輩教育相結合的消費教育體系。

大學生 消費 成因分析 對策

全球化背景下三十余年的改革開放,使我國經濟發展取得了巨大的成就,物質商品極大豐富,也使我國逐步進入了消費社會。當代大學生大多出生于二十世紀80年代后期和90年代初期,即我國社會經濟結構的高速轉型期,在這種背景下成長起來的大學生經歷并見證了整個社會的變遷,80后與90后共生的大學生群體已成為社會消費的重要組成部分。大學生的消費問題,它不僅會影響到大學生的正確價值觀、人生觀的形成,關系到大學生的健康成長與發展,而且其消費行為具有強烈的示范性,消費價值觀具有強大的影響力,他們的思想道德素質的高低乃至全面發展與否將事關國家的前途和命運。①付曉麗:《全球化背景我國大學生消費價值觀研究》,《中國青年研究》2009年第6期。因此,研究大學生的消費行為,分析影響大學生消費理念和消費方式的多種因素,構建科學的消費教育體系、嵌入有效的管理理念和方法,對促進大學生的全面發展具有重要的現實意義。

本文采用隨機整群抽樣的方法,對S市若干大學在校1-4年級本科學生共1000人進行問卷調查,回收有效問卷共916份,有效回收率為91.6%。有效問卷中,調查對象的年齡、性別、專業、年級和生源地的具體情況如下:平均年齡在19-22歲之間;在性別方面,男生390人,占42.58%,女生526人,占57.42%;在專業類別方面,文科類專業468人,占51.09%,理工類專業448人,占48.91%;在所屬年級方面,大一215人,占23.47%,大二228人,占24.90%、大三263人,占28.71%,大四210人,占22.93%。在生源地方面,鄉村153人,占16.70%,城鄉結合處、縣城212人,占23.14%,地級市市區218人,占23.80%,省會市區、直轄市市區333人,占36.35%。所有數據進行計算機處理,利用SPSS13.0軟件進行統計分析。

一、當代大學消費現狀調查

從宏觀的總體調查數據的統計分析來看,當代大學生消費特征主要表現在以下四個方面:首先,大學生消費結構多元化,呈均態分布;其次,大學生消費方式超前化,呈梯度分布;不同經濟條件、社會交往結構、家庭背景以及成長環境的大學生的消費方式具有顯著性差異;第三,大學生消費場域網絡化,呈二元結構;第四,大學生符號消費特征凸顯,呈發展趨勢。

1.大學生消費結構多元化,呈均態分布

根據表1從總體消費結構分布上看,基本伙食仍然是大學生消費支出的主體,大學一年級至四年級分別為33.49%、31.86%、33.54%、28.29%,除了基本伙食消費以外的支出絕大部分在10%以內,呈現多元化、均態分布的特征,這表明當下S市大學生的消費水平和質量有了顯著提高,消費結構從原來的以“吃”為主的溫飽型消費轉向以“吃”為主的符號消費、形象消費及情感消費多元存在的發展型消費。

表1 大學生各消費群體消費結構(%)

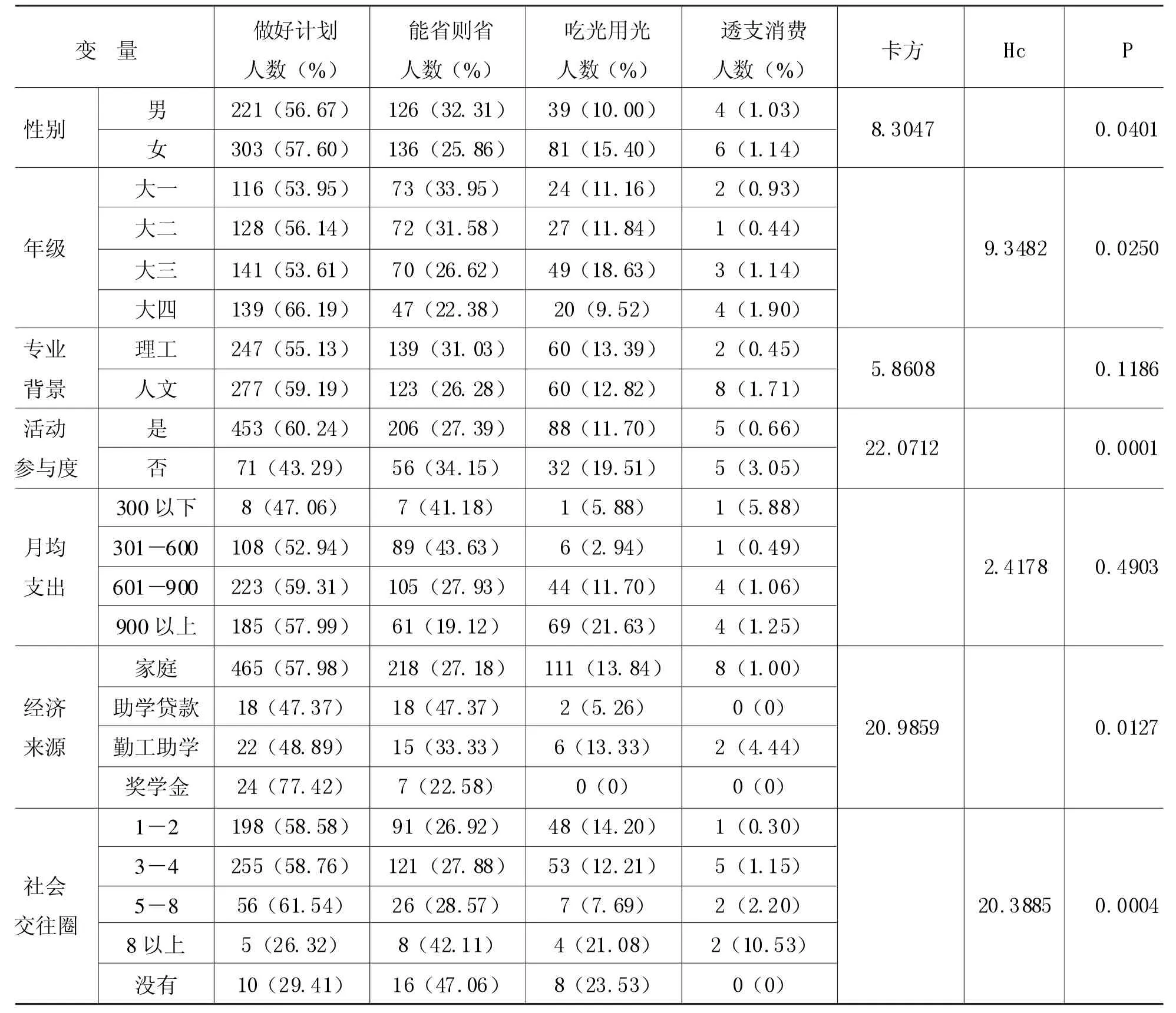

表2 大學生消費方式現狀及差異性

根據消費水平將總體劃定為四個消費群體,分別為:低消費群體(A)、中下消費群體(B)、中等消費群體(C)及高消費群體(D)。消費結構的多元化對不同層次的消費群體具有著不同的內容和含義。大學一年級至三年級,高消費群體和中等消費群體中,消費結構比例居第二位的全部是“其他食品”,中低消費群體和低消費群體的消費結構比較均衡,這表明現代大學生在實現消費結構多元化的功能需求之后,對香煙、零食、飲料等享受型消費特征凸顯。大學四年級的各個層次的消費群體,消費結構比例居第二位的全部是“其他食品”,這也從一個方面體現了大四學生從學校人向社會人轉型過程的特征。

2.大學生消費方式超前化,呈梯度分布

當代大學生的消費方式金字塔傾向日趨明顯,不再是呈現一邊倒的“節約型”傾向。大學生消費方式的金字塔傾向是社會多元化的折射與反映,同時也是消費主義浸潤的體現。本次調查針對大學生消費方式進行了多層次深入調查分析,如表2所示。

從表2可以看出,不同性別、年級、經濟條件、活動參與度、社會交往結構的大學生的消費方式呈現顯著性差異。宏觀體現為:第一,85.81%的大學生具有科學的消費方式,能夠對消費過程做好計劃或節約消費;另外14.19%的“月光族”和大學生“負翁”彰顯群體性,并且比例女生超過男生;第二,三年級學生“月光族”比例突出,四年級比例最低,四年級學生體現出社會化特征;第三,經常參與社會活動的學生“月光族”和大學生“負翁”比例遠低于不經常參與社會活動的學生,說明參與社會活動能夠提高大學生的社會認知能力和自我管理能力;第四,月均支出越高“月光族”比例越高,說明越是貧困的學生越會精打細算,越是有錢的學生越是揮金如土;第五,主要依靠家庭供給的大學生,“月光族”比例最高,說明獲取生活資料越容易,花錢越不假思索。

3.大學生消費場域網絡化,呈二元結構

計算機及網絡技術的不斷發展,為當代大學生提供了一個全新的社會環境,構建了一個不同于傳統意義上的虛擬網絡社會。①程毅等:《高校思政工作者在大學生網絡社會中的角色定位》,《化工高等教育》2009年第1期。網絡成為大學生生活中不可缺少的一部分,成為大學生賴以生存的虛擬社會。大學生自然成為網絡消費的顧客。本次調研顯示,20.63%的大學生經常網絡消費,27.95%的大學生有時網絡消費,36.79%的大學生偶爾網絡消費,僅有14.63%的大學生從不網絡消費。另外,對網絡消費的信任程度選擇非常信任占2.73%,選擇比較信任占47.27%,選擇一般信任占33.84%,選擇不信任的占16.16%。大學生的消費場域凸顯網絡化特征,呈現傳統消費與網絡消費共存的二元結構。

4.大學生符號消費特征凸顯,呈趨勢發展

消費全球化使西方消費主義思潮在中國得以傳播并盛行,消費主義價值觀崇尚物質消費,追求享樂主義。受消費主義思潮的影響,大學生的消費越來越不再注重商品的使用價值,而是依賴其所體現出的象征價值,實現了從“物的消費”向“符號消費”的跨越。“符號消費”已經成為大學生自我表達的主要形式和身份認同的主要來源。②付曉麗:《全球化背景我國大學生消費價值觀研究》,《中國青年研究》2009年第6期。在本次調查中,對于“擁有名牌衣服、鞋、手機等,能顯示一個人的品位”,有51.20%的大學生表示完全同意和基本同意;對于“消費水平能顯示一個人的身份和地位”有52.62%的大學生表示完全同意和基本同意。大學生們正通過符號消費的“從眾”和“立異”,體現著“自我價值”。

二、當代大學生消費現狀的成因分析

當今的中國社會依舊處于社會轉型時期,各種社會利益關系復雜,生活方式多變,缺乏統一的價值規范取向與道德標準。再加上西方消費主義思想的傳播,對中國傳統的消費理念和消費方式進行著挑戰。貧困、溫飽、小康、富裕的“并駕齊驅”,滿足基本的生活需要,追求炫耀式消費、奢侈性浪費的“共時性”是當代中國消費社會的一大特色。③莫少群:《20世紀西方消費社會理論研究》,社會科學文獻出版社2006年版,第236頁。當社會轉型與變遷的速度太快時,社會規范的要求就會不夠清晰,很容易影響個體的行為表現。同樣地,作為特殊人群的大學生中,由于經驗缺乏,還不足夠能進行相應的選擇或判斷各種價值觀的好壞,由此,其消費理念處于矛盾沖突中,在價值取向、思維方式方面產生困惑,甚至導致在消費方式方面的失范行為產生。家庭、學校與社會作為大學生消費觀念形成的三種最主要影響因素,在學生社會化的過程中未承擔起各自的角色,未完成好相應的任務與教育職責。由表3可以很清楚地看出,學生成長發育過程中家庭、學校、社會進行消費教育的程度是比較缺乏的。

表3 大學生在生長發育過程中社會、家庭、學校進行消費教育的程度

一是家庭因素。家庭是對學生進行消費教育的最主要的教育主體之一,是個體社會化的首要場所,是個體開始學習各種社會規范、價值觀念的地方,它在個人成長過程中的作用不言而喻。家長作為孩子的啟蒙老師,是孩子早期消費教育的啟蒙者與教育者,父母的消費形象對孩子消費理念的形成影響重大。家庭教育的好壞、父母對消費的態度與價值觀念以及消費方式都影響著孩子的消費理念和消費方式。現在家長普遍有一種觀念,認為“再苦也不能苦了孩子”,哪怕父母及雙方長輩共同省吃儉用也要為子女成長的整個過程創造肥沃的“土壤”。但是,這肥沃的“土壤”恰恰使孩子成長的環境滋生了優越消費的“細菌”。尤其是經濟條件優越的家庭,更容易造成孩子不良的消費習慣。本次調查中有9.39%的學生認為在生長發育過程中家庭進行消費教育的程度比較缺乏和非常缺乏。

二是學校因素。學校是對青少年進行系統的、正式的消費教育的場所。但是,學校開設的課程基本上沒有關于大學生消費教育的課程,僅僅是大學生活動中會涉及一點關于消費教育的內容,不論在廣度上還是在深度上都沒有達到消費教育目的,在學校教育過程中大學生們并沒有真正學到關于消費的知識。如果青少年對于消費知識的渴求通過學校這個正規的渠道得不到滿足,那么他們自然會被另外一種宣傳占領這個缺位,比如電視廣告、網絡廣告以及各種方式宣傳。另外,現代學校教育往往更看重應試教育的結果,家長和老師對于成績的強調壓倒一切,學生是否成才基本是通過成績來反映,對于學生心理方面的需求疏于關注,學校教育中對于青少年在消費知識方面的引導仍顯不足或直接處于缺位狀態。本次調查中有57.42%的學生認為在生長發育過程中學校進行消費教育的程度比較缺乏和非常缺乏。

三是社會因素。部分大學生消費理念和消費方式的異化,除其自身內在的原因外,社會文化因素的作用也是不可忽視的重要方面。隨著經濟、文化的發展,社會的進一步開放,來自電影、電視、報紙、書刊及網絡等渠道的有關信息,對他們形成了強烈的刺激,各類廣告以及明星代言,人們時時刻刻浸泡在消費誘導的海洋里。可以這么說,這些社會文化是今天學生獲得消費知識、消費教育的主要渠道,當今的大學生對涉及消費方面知識的了解程度,大大超過以往任何一個時代的同齡人。這些不良的消費觀念和消費信息對于處在青春期“時尚達人”狀態中的大學生來說,無異于強烈的“興奮劑”。在這樣強大的外在信息刺激下,大學生的消費意識迅速地萌芽、生長、成熟起來。但大眾傳媒作為一把雙刃劍,沒有起到良好的導向作用,現在的許多媒體報道、影視作品、網絡輿論都有著許多不良的信息,這些所謂消費知識、消費教育所傳達的信息并不是客觀的、科學的,有時甚至給人以誤導,而學生又很難自己去分辨,有選擇性地認識,對于大眾媒體宣傳方面處于一個被動接受的局面,使得人格尚未完全成熟的大學生形成對消費有偏差的價值觀與態度,對消費產生困惑,甚至成為“月光族”和大學生“負翁”。本次調查中有97.93%的學生認為在生長發育過程中社會進行消費教育的程度比較缺乏和非常缺乏。

三、引導當代大學生樹立科學消費理念的對策設計

綜上所述,當代大學生的消費理念和消費方式呈現不均衡多元結構,尤其值得注意的是,部分大學生的消費理念和消費方式已經出現嚴重的偏差,導致“月光族”明顯增多。引導大學生樹立科學的消費理念,進行深入的消費教育是當今家庭、學校和社會教育的重要課題。高校作為大學生接受系統、正式教育和日常生活的重要場所及平臺,能夠在引導大學生樹立科學消費觀念以及矯正大學生的消費失范行為等方面發揮重大作用。筆者認為,加強當代大學生消費教育,從學校層面來說可以進行多維的對策設計,建立多層次立體化的課程教育、實踐教育及學生組織朋輩教育相結合的消費教育體系。

首先,課程教育系統化,打造與消費相關學科相結合的選修課、金融理財類選修課程及相關專家講座教學平臺,在大學生中普及有關消費者行為學、消費經濟學、消費社會學等多專業領域知識。隨著經濟社會的快速發展和變遷,大學生群體的不斷擴張以及大學生本身理財自主權的增強,大學生已經成為當代社會特殊的消費群體,但在他們對消費的感性體驗越來越豐富的同時,有關消費的通識教育卻并沒有同步跟上,對于消費、消費行為、消費文化、消費主義等概念和相關知識的了解缺位,對金錢、理財基本知識及技能的缺乏,往往也導致了大學生對消費的非理性認識,消費行為容易被誤導。正所謂“固立本心,則萬物皆難擾之”,對于消費、消費行為等相關概念本質的了解和學習,有助于大學生透過現象看到本質,能為大學生樹立健康理性的消費觀念打下堅實的基礎,而金融理財知識和技能方面的學習和提升能有效地提高大學生消費行為的科學性及合理性。在具體實施和課程建設過程中,可秉持以下幾方面以達到更好的教育效果:教育理念人性化和科學化,師資人員多元化和專業化,教育目標同步化和內容系統化、課程教育形式多樣化和適宜化。即充分考慮到學生的特點以及通識教育的出發點,避免教條式或命令式的表達,組織多元化的教師隊伍參與到此類教學中,例如利用經濟學、社會學等多種學科的師資力量,注意交叉學科之間的融合,提高參與教學老師的專業化水平,充分運用互動式、啟發式教學法,由本質到現象,力求將有關消費的專業性較強的概念深入淺出地表述給學生,讓學生在課程教學環節中逐漸樹立對消費的理性認識。

其次,實踐教育多元化,從身心兩方面作為切入點,開展實踐教育活動。一是提高學生的心理調控能力。在我國社會轉型時期及社會心理壓力急劇膨脹的今天,大學生也不可避免受到外在環境的影響而導致自身心理因素的不穩定,為宣泄自己的不良情緒而消費以達到心理上的補償和代替,之后又為之矛盾自責。為此高校應多渠道開展心理咨詢、團隊輔導和集體熔煉等,以提高學生的心理調控能力,學會用正確的方法應對和宣泄不良情緒,幫助大學生緩解不良的消費情緒。二是增加勤工助學的渠道。在校大學生利用課余或假期勤工助學,不僅能培養他們自強、自立的意識,而且能促使大學生追求自我價值實現,提高大學生經濟獨立意識,體會到父母的辛苦,考慮到家庭的經濟承受力,從而提升自己的消費素質和理性觀念。三是適當開展金融理財類技能實踐活動。通過理財情境教育,實際操作訓練和理財氛圍的營造,讓學生理性分析什么是必須的開支,哪些是不必要的開支,建立合理的消費計劃,增強學生對金錢的認知和掌控力,樹立會花錢的理性消費觀念。

最后,在學生組織朋輩教育方面,以朋輩影響為切入點,通過建立或整合與消費、理財、綠色生活主旨相關的學生社團等學生自發組織,由其承接或開展一些貼近大學生消費生活、衣食住行各方面的實踐活動,通過其在學生中推廣健康生活小貼士、節約小妙招等各種活動將健康理性的消費觀、節約型社會的科學理念等逐漸滲透到大學生日常生活的方方面面,以此不斷挖掘和擴大學生中朋輩間的正面影響力。同時,還可在此類學生組織中引入高校社工,具體參與到一些特殊案例或者相關研究中,利用學校社會工作的理念嵌入和技術應用,能充分發揮其獨特作用,對傳統高校大學生消費教育工作的不足之處進行很好的補充,打破僅學校給予的封閉式教育模式,協助學生與家庭、學校、社會建立起良好的關系,進一步增進學校大學生消費觀念教育的社會功能。

當然,在大學生消費社會化以及大學生消費觀念形成進程中,僅靠學校教育單方面入手所能起到的作用是不能持久的,必須由家庭、學校、社會多方面形成合力,共同營造良好的消費環境,才能使積極健康的消費觀念成為大學生內心深處的自覺選擇。

Survey,Analysis and Counter-Measures of the Contemporary College Students’Consumption—Based on the Survey Data of Several Colleges in S City

LIN Mei

Consumption characteristics of current college students are mainly revealed in four aspects:1)consumption structures of college students have come in multiple forms and evenly distributed;2)Excessive consumption becomes more common among college students,and distributed hierarchically;3)Field of college students consumption has been networked,and shows the characteristics of dual stucture;4)Symbol consumption of college students becomes more and more obvious.Family,school and community are the three main factors of student consumption formation.In the process of students’consumer socialization,school and community did not assume their role to accomplish the corresponding tasks and responsibilities of education.In order to instruct college students to establish a scientific concept of consumption and develop reasonable consumption patterns,the university should design a multi-dimensional policy,and to establish a consumer education system which is a combination of course education,practical education and peer education based on student organizations.

college students,consumption,causes analysis,education solutions

本文受上海市重點學科——社會學建設項目資助(項目編號:B501)。

林梅(1982-),女,江蘇江陰人,華東理工大學外國語學院講師,華東理工大學社會與公共管理學院社會學碩士,研究方向:教育社會學、消費社會學。

C913.5

A

1008-7672(2012)02-0033-07

徐澍)

- 華東理工大學學報(社會科學版)的其它文章

- 在經濟學與經濟法學共同話語下界定宏觀調控