腹膜后惡性間質瘤的CT診斷

鄭 崗 任蓬程 肖香佐

1.廣東省惠州市中醫醫院CT室,廣東惠州 516001;2.南昌大學第一附屬醫院影像科,江西南昌 330006

隨著病理技術和影像診斷技術的提高,尤其是近年來多層螺旋CT和MRI在臨床上的廣泛應用,對胃腸道間質瘤(GIST)報道逐年增多,但對胃腸外間質瘤(尤其是腹膜后惡性間質瘤)的CT診斷與鑒別診斷報道還較少。筆者回顧性分析經手術病理證實或穿刺病理證實的8例腹膜后惡性間質瘤CT表現特點,以提高對腹膜后惡性間質瘤診斷水平。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本組8例中,男3例,女5例,年齡38~71歲。主訴為腹部包塊、腹脹、腹痛、體重減輕。8例均行CT平掃加作增強掃描。

1.2 方法

使用美國GE公司生產的Ligh-speed 4排螺旋CT,檢查前1 d禁食水,并清潔灌腸,掃描前30 min口服水800~1 000 mL,使胃腸充盈,掃描前5~10 min肌注654-2 10 mg,解除胃腸道痙攣。從膈頂至恥骨聯合平面進行平掃。掃描參數:層厚、層距5~10 mm,螺距1.0。增強掃描時使用高壓注射器經肘靜脈推注非離子造影劑(碘海醇)90~100 mL,靜脈推注速率為3 mL/s,分別于靜脈推注后26、60 s掃描,并進行多層面重組(MPR)和曲面重建(CPR)。

2 結果

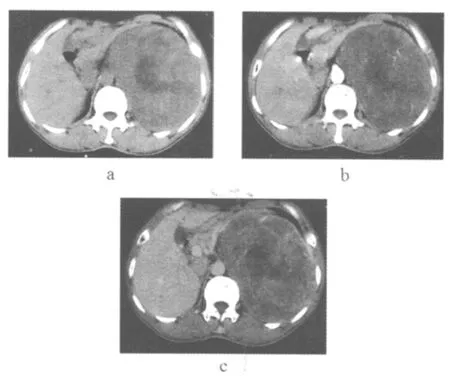

8例腹膜后惡性間質瘤,病灶位5例腫瘤位于做腎前間隙,3例位于左腎前間腸,腫塊最大直徑平均12.5 cm,直徑>10 cm者6例。病灶均呈單發軟組織樣腫塊影,形態不一。2例病灶邊界清,呈類圓形,與周圍血管、腸管分界清晰,平掃密度欠均勻,周邊大部分呈軟組織密度(如圖1a),其內可見點片狀鈣化影,周邊軟組織部分增強后動脈期呈輕中度不均勻性強化,靜脈期繼續強化;6例病灶與周圍腸管粘連,分界不清,形態不規則,平掃呈混雜密度影,周圍為軟組織密度影,中央為不同程度低密度影(壞死或囊變),周邊軟組織部分增強后動脈期呈輕中度不均勻性強化,靜脈期繼續強化,病灶中央低密度(囊變或壞死)未見明顯強化(圖1b、1c)。3例腹膜轉移,1例腹膜轉移伴有少量腹水,2例腹膜后淋巴結轉移。病理提示惡性6例,潛在惡性1例。

3 討論

GIST是由Mazur等于1983年首次提出。大多數GIST發生在胃與小腸,只有不到5%的間質瘤發生在網膜、腸系膜或腹膜后,稱之為胃腸道外間質瘤(EGIST)[1-3]。多發生于中老年患者,以50~65歲為其好發高峰,無明顯的性別差異。

圖1 CT平掃

3.1 CT診斷的優點及其表現

呈單發軟組織樣腫塊影,形態不一,平掃呈混雜密度影,周圍為軟組織密度影,中央為不同程度低密度影(壞死或囊變),少許病例病灶內可見點片狀鈣化影;增強后軟組織密度影呈輕中度不均勻性強化,病灶中央低密度(囊變或壞死)無明顯強化。CT診斷腹膜后惡性間質瘤的重點在于顯示腫瘤的部位、內部結構、增強掃描特征、是否轉移等,螺旋CT多平面重建技術及可以全面地顯示腫瘤與周圍組織的關系、確定腫瘤的起源部位,多層螺旋CT的容積重建技術可以顯示腫瘤與周圍血管的關系、腫瘤血管的形態,為臨床診斷及治療提供更多信息[4]。

3.2 鑒別診斷

CT對于腹膜后惡性間質瘤定性診斷有一定的價值,也是目前較好的診斷方法。腹膜后惡性間質瘤需與腹膜后其他腫瘤鑒別:①腹膜后淋巴瘤,表現為腹膜后某一區域多發類圓形或橢圓形軟組織密度結節影,邊界清晰,當病變進展時,受累淋巴結明顯增大或相互融合分葉狀團塊,其內可見多發不規則小低密度區。腹膜后惡性間質瘤一般為單發,腫塊較大。②腹膜后脂防肉瘤,為分化發育程度不同的脂防組織構成,脂肪肉瘤體積較大,常沿腎周間隙的筋膜呈浸潤性生長,并常見壞死、囊變、出血,呈囊實性或囊性,實性部分呈不均勻強化,有脂肪密度摻雜的不均勻實性密度是其特征性表現。大多有包膜,呈分葉、圓形或橢圓形,可侵及鄰近組織而形成多結節,惡性間質瘤多無完整包膜,密度不均,其內一般無脂肪,與鄰近結構大多分界不清。③腹膜后神經源性腫瘤,神經源性腫瘤大多好發于脊柱旁、腎前和盆腔骶前區等神經組織豐富的部位,與腰大肌關系密切,呈膨脹性緩慢生長,形態邊緣較規則,一般密度均勻。此外腹膜后腹膜種植性轉移及腹主動脈旁淋巴結腫大,鑒別困難時穿刺活檢。

綜上所述,腹膜后惡性間質瘤表現為較大軟組織腫塊,較大腫瘤容易出現囊變、壞死,增強后不均勻強化。CT對腹膜后惡性間質瘤有一定提示作用,最終診斷主要依賴病理。CT是診斷腹膜后惡性間質瘤一個重要手段,能夠提供定位及定性參考診斷,能準確顯示腫瘤的位置、形態、大小和周圍的關系[4-5]。CT也是目前診斷該病的常用、有效、無創的檢查技術。

[1]Mazur MT,Clark HB.Glastric stromal tumors:reappraisal of histogenesis[J].Am J Sur Patuol,1983,7:507-519.

[2]Miettinen M,Lasota J.Glastrointestinal stromal tumors definition,clinical,histological,immunohistochemical,and molecular genetic features and differential diagnos[J].Virchuows Arch,2001,438:1-12.

[3]劉紅艷,張雪林,陳燕萍,等.腹內胃腸外間質瘤的MSCT表現[J].臨床放射學雜志,2009,28(6):825-829.

[4]陳凜,李榮,石懷銀,等.原發性腹膜后腫瘤600例臨床研究[J].中國腫瘤,2003,12(10):611-613.

[5]鄭偉,羅成華,蔣彥永,等.原發性腹膜后腫瘤352例術后復發多因素分析[J].人民軍醫,2004,47(5):261-262.