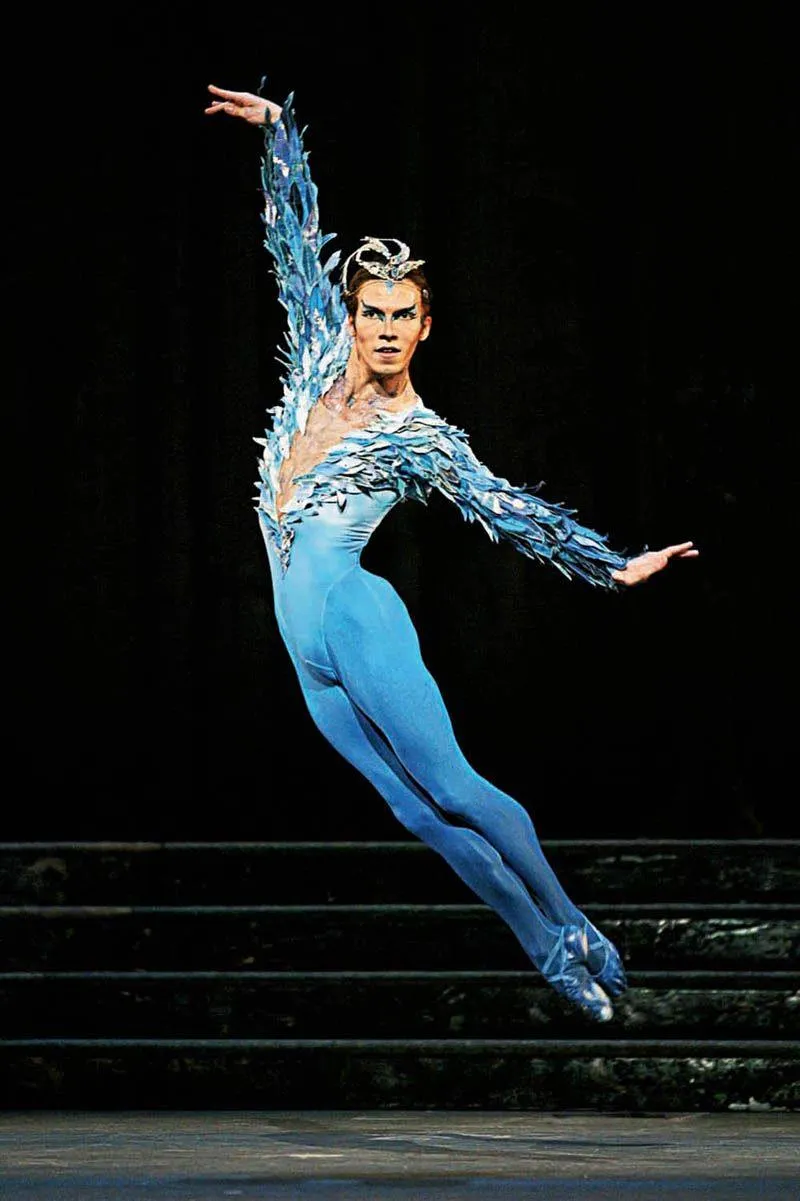

凝固于相紙上的旋律

在21歲那年,克萊夫·巴達(Clive Barda)收到了母親送給他的生日禮物——一臺雙鏡頭反射式相機。“在那一刻,我感到有什么抓住了我。”他告訴記者。幾十年后,克萊夫·巴達成為了英國最著名的舞臺藝術攝影大師之一,古典音樂界的許多影像名作都出自他手。很多大師已經離世,惟留下唱片以及定格在唱片封面的照片供世人重溫。在過去40年的職業生涯中,克萊夫·巴達的鏡頭記錄了世界上最好的音樂家、舞蹈家以及表演藝術家的身影。

今年,克萊夫·巴達開啟了他的中國之旅。他為自己的巡展精心挑選了包括從1968年至2011年間的102幅代表作品,其中不乏傳世之作:包括大提琴家杰奎琳·杜普蕾(Jacqueline du Pré)肖像、小提琴家耶胡迪·梅紐因(Lord Yehudi Menuhin)肖像、意大利指揮家里卡爾多·穆蒂(Riccardo Mut)的舞臺照,以及安德魯·勞埃德·韋伯(Andrew Lloyd Webber)的音樂劇《劇院魅影》(Phantom of The Opera)的首演劇照等。

11月2日,“EXPOSURE!克萊夫·巴達攝影回顧展” 作為“藝述英國——英國藝術及創意產業節”的重磅展覽,在澳門塔石藝文館揭幕。這是展覽在北京、廣州、杭州等城市經過半年巡展后,所抵達的中國最后一站。展出將延續到今年12月中旬。

“看得見的音樂”

克萊夫·巴達早年在倫敦大學修讀現代語言學時,就對音樂和攝影產生了濃厚的興趣。1974年,一次偶然機緣,他開始為英國皇家歌劇院《波西米亞人》歌劇的復排進行拍攝,自此開始了與英國及歐洲的主流交響樂團、歌劇院的合作。

他的攝影作品被人們喻為“看得見的音樂”:從他靜止的作品中能看到流淌的古典音樂,躍動的舞臺表演以及藝術家們流露出的抑制不住的情感。這既緣于他對音樂深厚的理解和熱愛,也緣于他對表演者深入的觀察和了解。他常常與藝術家們朝夕相處,幾乎成為表演團隊的一員。

“光黑白負片就有16000張,我都不敢相信自己拍攝了這么多。”克萊夫·巴達在接受采訪時說,“在我的職業生涯最早期,有一次的任務是為EMI(百代唱片公司)給耶胡迪·梅紐因拍照。當時,在鋼琴家路易斯·肯特納(Louis Kentner)的家中,路易斯和梅紐因開始演奏《春天奏鳴曲》,并完全沉浸在音樂里。那時,我還是一個初出茅廬的年輕人,滿臉都是對偶像的崇拜、憧憬,心潮澎湃,意氣風發。當這兩位神一樣的人物在我一個人面前演奏時,我被深深地震撼了。”

在拍攝的過程中,他總是輕手輕腳、不斷移位,等待“決定性瞬間”的出現。“大部分時候,我需要舉起相機、放下,等一會兒,再舉起,又放下……”巴達談到,“我需要捕捉到藝術家眼神發光的那一刻,那是一個有真正的靈魂接觸的時刻。我有那種捕捉到輝煌瞬間的沖動,因為你確定,這個瞬間會非常強烈地刺激看照片的人的感官。”

“這么多年的攝影經驗,我幾乎成了一個古典音樂的內行人。經驗化成直覺,在什么時候按下快門,有時靠的就是一種預感。” 這或許就是中國成語“耳濡目染”的境界了。

平等的合作者

克萊夫·巴達在舞臺攝影方面的技巧與知識非常豐富。他熟悉每一部作品,可以預料并捕捉到舞臺上最關鍵的、最具有戲劇性的瞬間,并且巧妙地應對燈光、陰影等帶來的挑戰。

在一次拍攝歌劇《玫瑰騎士》的工作中,燈光暗下來,排練開始,克萊夫·巴達剛舉起相機,指揮喬治·索爾蒂(Georg Solti)便大聲喊了一句,“不許拍照!”

“我當時用的是哈蘇相機,快門聲音很大,索爾蒂顯然無法忍受,”巴達只好換成了徠卡相機,結果又再次被索爾蒂呵斥,“公關卻在一旁催我:‘快點,全世界都在等這些照片!’我急得要命,汗如雨下。這時,索爾蒂的夫人走過來悄聲說,索爾蒂的脖子不靈活,一般不會往右邊看。于是我悄悄地跑到舞臺右側,終于拍到了照片。”

不過,BBC的知名制作人格萊姆·凱(Greame Kay)對克萊夫·巴達的評價是:“他熱愛音樂,藝術家們也很快了解到他也是一個藝術家,從而使合作有了一個平等的感覺。”

有一年阿圖爾·魯賓斯坦(Artur Rubinstein)來倫敦演出,一家雜志請克萊夫·巴達到他所在的薩沃伊酒店套房拍照。“魯賓斯坦打開房門,他說‘你來了我真高興,我特意花了很長時間做了一個頭發,涂了很多發膠,’”克萊夫·巴達回憶道,“而我卻很魯莽地回答,‘我可完全看不出來’,因為我只看到他一頭白發。”

幾天后,巴達開始為魯賓斯坦和丹尼爾·巴倫博伊姆(Daniel Barenboim)錄制協奏曲的現場拍照。突然,魯賓斯坦伸手拿出一罐發膠開始噴鋼琴琴鍵,巴達被這情景嚇了一跳。魯賓斯坦解釋說,“我都92歲了,手干得就像紙一樣。發膠是粘的,這樣我就能夠更好地控制琴鍵了。”

音樂大師們的密友

在音樂家中間,克萊夫·巴達也是一個明星。經過多年的舞臺浸淫,他已經成為一個專業的古典音樂鑒賞家,許多古典音樂大師都愿意聆聽他的意見。今年四月,這個頭發、胡須都花白了的老頭,身著規矩體面的燕尾服,帶著時下最流行的圓框眼睛,笑容和藹地出現在北京國家大劇院的大師課現場,講述他對古典音樂的體會。

克萊夫·巴達與諸多藝術家保持著親密的關系。導演菲利普·莫內(Philippe Monnet)拍攝了有關巴達的紀錄片,70分鐘的影片中,數十位音樂界閃耀的明星接受了攝制組的深度訪談。而克萊夫·巴達一生中最重要的朋友,恐怕要屬巴倫博伊姆和其已故妻子、大提琴家杜普蕾。

“我喜歡杜普蕾早年的那些照片,那些畫面代表了當年那個音樂生活非常絢爛的倫敦。”巴達指的是上世紀六七十年代。

杜普蕾是20世紀最為著名的大提琴家之一,她的演奏生涯僅僅有短短的十年,之后便被多發性硬化癥困擾。然而即使是在她已經過世近20年后的今天,她的唱片依然是古典界最暢銷的唱片之一。

但是對于杜普蕾的私人生活,克萊夫·巴達并不贊同《她比煙花寂寞》這類商業電影的描繪。在杜普蕾病重期間,巴達與妻子經常去看望她,有時會共進晚餐,每當告別時,杜普蕾總會問他:“你什么時候再來看我?”“她非常害怕孤獨,”克萊夫·巴達回憶說。

那張知名的照片拍攝于1976年夏天的倫敦圣保羅大教堂,巴倫博伊姆結束演出后走下舞臺,徑直走向人群中坐在輪椅上的杜普蕾,深情地捧起她的面頰,兩個人的眼睛交匯,杜普蕾臉上的欣慰、激動與燦爛凝固在克萊夫·巴達的相機里,這張底片被巴達視為一生的珍藏。

“對我個人而言,攝影最美好的部分,就是能夠將現實中的一個個瞬間凝固,留給子孫后人。”克萊夫·巴達說,“排除一切干擾拍攝音樂家、演員或是歌劇演員,可以完全地體現我對他們正在做的事情的體會,而我相信這也是他們在那個時刻內心的感覺。”</