空間太陽電池陣的發展現狀及趨勢

劉志全 楊淑利 濮海玲

(北京空間飛行器總體設計部,北京 100094)

1 引言

空間太陽電池陣是航天器的核心供電設備,其功率、質量、壽命、成本等指標是衡量空間太陽電池陣技術水平的標準和依據[1]。隨著航天器對大功率、低成本的輕型空間太陽電池陣需求的不斷增大,傳統的太陽電池陣遇到了航天任務新的挑戰,也突顯出其固有的局限性。為了適應航天任務的需求,必須研究新型空間太陽電池陣技術。空間太陽電池陣的總體構型、電池片材料及性能、基板類型和展開機構,影響和決定著空間太陽電池陣的整體性能,本文從上述4個方面對空間太陽電池陣的發展現狀及存在問題進行闡述,分析空間太陽電池陣的發展趨勢,以促進空間太陽電池陣的發展。

2 空間太陽電池陣總體構型的發展

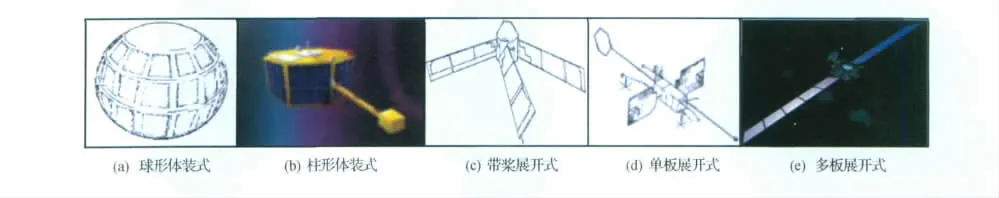

空間太陽電池陣總體構型經過了由球形體裝式構型→柱形體裝式構型→帶槳展開式構型→單板展開式構型→多板展開式構型的發展歷程[2],如圖1所示。近期,空間太陽電池陣總體構型正向著柔性多模塊多維展開的方向發展。

20世紀50年代末期發射的航天器,其功率需求不大,一般采用太陽電池片布置在航天器表面的體裝式構型的太陽電池陣。美國(1958 年)的第一顆衛星的太陽電池陣就是球形體裝式構型[3]。體裝式構型的太陽電池陣受航天器表面積的限制,發電功率十分有限。目前,體裝式構型的太陽電池陣僅在部分微小衛星上應用,且多為柱形體裝式。

圖1 空間太陽電池陣總體構型的發展Fig.1 Development of solar array’s configuration

20世紀60—70 年代,隨著航天器功率需求的增大,航天器開始配備發射時收攏、入軌后展開的帶槳展開式太陽電池陣。帶槳展開式太陽電池陣可以提供更大的電池片面積,也可以通過增加槳葉的數量來提高電源總功率。但是,帶槳展開式太陽電池陣沒有太陽電池陣驅動組件(Solar Array Drive Assembly,SADA),無法實現對日定向,所以太陽電池陣的面積利用率并不高。20 世紀70 年代,為了充分利用太陽電池陣的面積,人們發展了對日定向技術。借助于對日定向技術,太陽電池陣單位面積的陽光吸收量得到了大幅度的提高。同時,人們發展了具有對日定向功能、結構簡單的單板展開式構型和多板展開式構型的太陽電池陣。多板展開式構型綜合了帶槳式(槳葉數目多)和單板展開式(對日定向)兩種構型的優點,同時,可實現模塊化設計和構型的靈活配置。目前,大功率航天器的主流太陽電池陣總體構型為可對日定向的多板展開式構型。該種構型能夠在一定程度上滿足功率快速增長的需求。

在多板展開式構型中,應用較多的是如圖2所示的一維一次展開構型[4]和如圖3所示的二維多次展開構型[3]。若在太陽電池陣面積相同的情況下,二維多次展開構型相對于一維一次展開構型可減小軸向尺寸及由此帶來的撓度。

圖2 多板一維一次展開構型[4]Fig.2 One dimensional deployment for multi-panels

圖3 多板二維多次展開構型[3]Fig.3 Two dimensional deployment for multi-panels

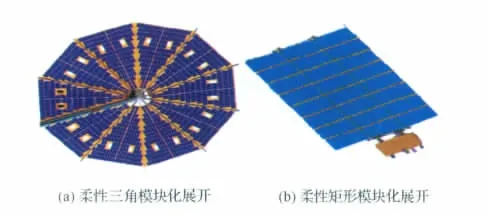

目前,空間站、月球基地等應用對空間太陽電池陣提出了高達數萬瓦的超大功率需求。對于需要太陽能-電力推進和更高比功率(150~200 W/kg)的航天飛行任務,傳統剛性多板展開的太陽電池陣(比功率約45W/kg)難以完成,僅依靠增加基板的數量來提高太陽電池陣的發電功率亦受到航天器整流罩尺寸和航天器質量的限制。為了滿足航天器對超大功率、低成本的輕質太陽電池陣的需求,太陽電池陣總體構型正向著柔性多模塊多維展開方向發展,如圖4所示。

NASA 在21世紀初的新千年規劃中,為太空技術第八代(ST8)任務平臺設計了Ultra Flex柔性太陽電池陣[5]。該太陽電池陣是以扇形方式進行折疊和展開的。由數十個超輕三角形薄膜組成的太陽電池陣展開后形成淺傘狀結構[6],如圖4(a)所示。這種構型能夠提供超過100 W/kg的質量比功率。

21世紀初,美國微衛星系統公司(MSI)也設計了基于柔性薄膜太陽電池片的可折疊矩形多模塊太陽電池陣[7],如圖4(b)所示。它的展開過程為二維二次展開,兩側縱向板預先折疊在中間縱向板上,中間縱向板的展開和多板展開式的展開過程相同,展開鎖定后,兩側縱向板隨后再橫向展開,從而構成多模塊的柔性太陽電池陣。該電池陣可以提供150 W/kg的質量比功率,以滿足超大功率航天器的任務需求,這種模塊式太陽電池陣的未來設計目標是質量比功率超過500W/kg。

圖4 近期空間太陽電池陣總體構型的發展趨勢Fig.4 Trends of solar array’s overall configurations in the near future

3 空間太陽電池陣電池片材料與性能的發展

太陽電池片是通過光電效應將太陽光能轉換為電能的半導體器件,其主要性能參數包括光電轉換效率、抗輻射能力、開路電壓、短路電流和填充因子等。其中,光電轉換效率是影響太陽電池片性能的關鍵參數。

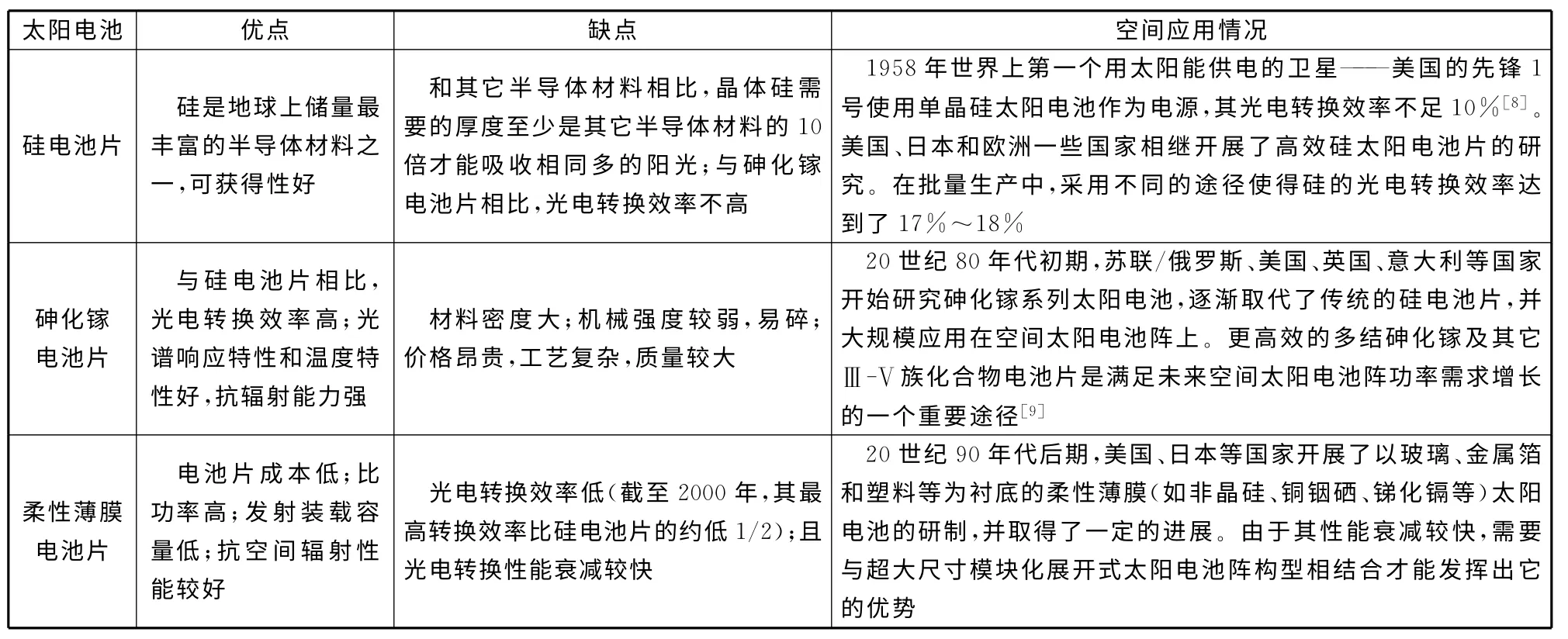

常見的三類空間太陽電池為硅、砷化鎵和柔性薄膜太陽電池片。硅電池片包括單晶硅、多晶硅等類型;砷化鎵也有單晶砷化鎵和多結砷化鎵等類型。所謂柔性薄膜電池是以玻璃、金屬箔和塑料等低成本材料為底襯、表面附著以薄膜形式存在的半導體材料的光電轉化裝置。空間太陽電池片特點及其應用如表1所示[8-9]。

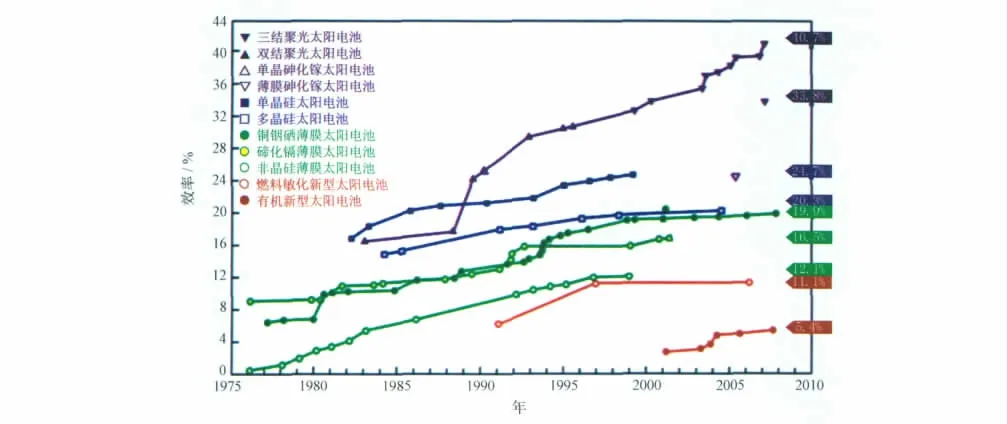

為了提高太陽電池片光電轉化效率,多年來各國研究機構取得了卓有成效的研究工作。圖5顯示了不同類型太陽電池片的光電轉換效率隨年份的增長曲線[10]。基于Ⅲ-Ⅴ族材料的電池(如砷化鎵和鎵銦磷)為多結器件,具有不同的光學和電學特性,每結生長在另一結上。多結電池性能好的主要原因是:采用高質量、高純度的晶體材料制備;可以捕獲更寬范圍的光譜或同等光譜下更有效;使用透鏡在高聚光比條件下,提高了效率。2000年前研制的雙結聚光砷化鎵太陽電池,其最高轉換效率達到33.8%;2000年后研制的三結及多結聚光太陽電池的最高轉換效率可達到40.7%。

表1 空間太陽電池片及其應用Table 1 Space solar cells and their applications

圖5 不同材料的太陽電池片光電轉換效率隨年份的變化曲線Fig.5 Efficiencies of solar cells of different materials vs.year

單晶和多晶硅電池最高轉換效率在20%~25%,難以滿足空間太陽電池陣對電池高轉換效率的需求,所以硅太陽電池片在逐漸退出空間應用領域。

多結聚光太陽電池具有最高的光電轉換效率,已成為當前的研究熱點和未來的發展方向。多結砷化鎵太陽電池光電轉換效率高、短路電流小、串聯電阻影響小的特點,決定了它更適合于在聚光條件下應用。而在聚光條件下,多結砷化鎵太陽電池片的數量可以大大減少,以此彌補多結砷化鎵太陽電池成本過高的不足。

此外,在聚光條件下,柔性薄膜太陽電池片光電轉換效率不高的問題也可以迎刃而解。

聚光太陽電池是附加聚光系統的一種特殊電池,可以獲得更多的光能,這使得電池擴散層與基區的載流子的擴散、遷移和復合發生變化,因而聚光太陽電池的開路電壓、短路電流、填充因子等不同于非聚光太陽電池的對應參數。

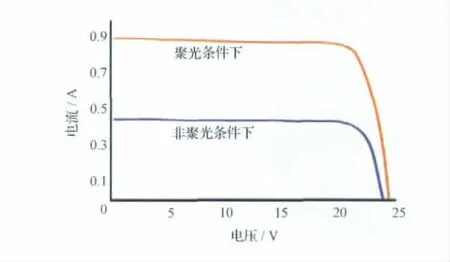

圖6顯示了三結砷化鎵電池在幾何聚光倍數為2.1倍下和非聚光條件下的電流-電壓曲線[11]。由圖6可知,聚光條件下的最佳工作功率約是非聚光條件下的2倍。因此在特定功率下,按照圖6情況計算,運用聚光技術可以減少約50%太陽電池片數量,從而顯著降低電池陣的成本,使得聚光電池在未來的空間應用中潛力很大。

空間聚光太陽電池陣已在1998年成功應用于美國深空一號(DS-1)探測器[2]上。目前,國內在該領域應用的主要制約因素是聚光系統較為復雜,且雙軸聚光對準精度尚不能完全滿足要求。但是隨著技術進步,在不久的將來,空間聚光太陽電池陣可在我國大功率航天器上發揮作用。

圖6 太陽電池片在聚光和非聚光條件下的電流-電壓曲線Fig.6 I-V curve of solar cell with concentrator and without concentrator

4 空間太陽電池陣基板結構的發展

空間太陽電池陣基板是太陽電池片的安裝基礎。根據結構組成和剛度大小的不同,空間太陽電池陣基板分為剛性基板、半剛性基板和柔性基板3種類型。

1)剛性基板結構

多數單板、多板展開式空間太陽電池陣采用剛性基板,面密度為1.0~1.3kg/m2,基板占整個電池陣總質量的45%~60%[8]。多板展開式空間太陽電池陣剛性基板之間通過扭簧鉸鏈連接,太陽電池陣整體通過扭簧鉸鏈及連接支架(也有無連接支架的情況)同航天器本體相連。“鋁蜂窩芯+碳纖維復合材料面板+聚酰亞胺膜”是剛性基板的典型結構。面板材料有鋁合金、Kapton和碳纖維復合材料等,而具有碳纖維復合材料面板的剛性基板質量最輕。基板表面所粘貼的聚酰亞胺膜,用以滿足太陽電池與基板間的絕緣要求。

剛性基板具有結構簡單、剛度較大等優點,其主要缺點是質量和收攏后的體積大。

2)柔性基板結構

柔性太陽電池陣用張緊的柔性毯基板結構作為太陽電池片的安裝基礎,電池片粘貼在柔性毯結構上。柔性毯的張緊由盤壓桿展開機構、鉸接桿或套筒式展開機構等來實現。柔性毯襯底一般由復合材料組成。柔性太陽電池陣所使用的電池片可以是普通電池片也可以是柔性薄膜電池片。

21世紀初美國NASA 的以折疊方式收攏或展開的“地球觀測衛星”-AM(EOS-AM)太陽電池陣[12]及波音公司的大功率卷筒式收攏的柔性薄膜太陽電池陣[13]均采用了柔性基板結構。

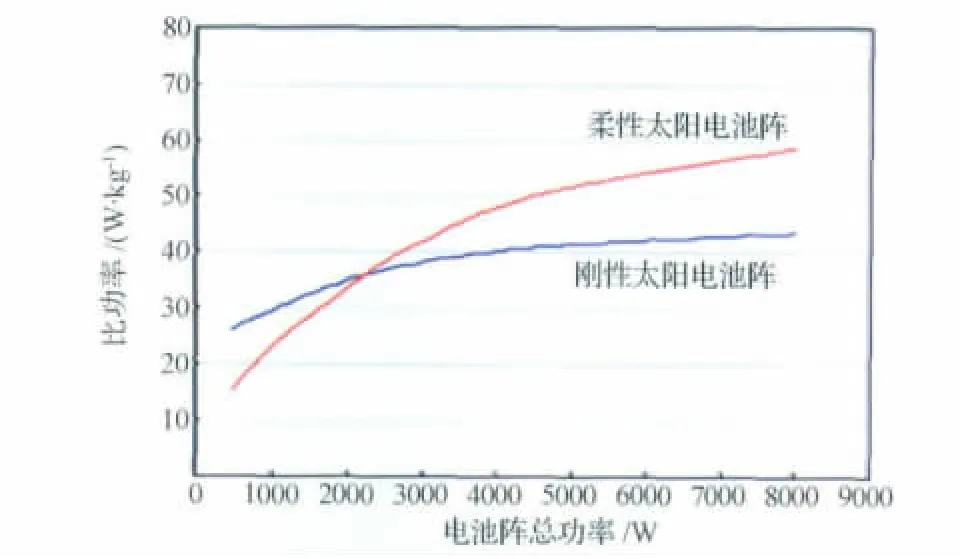

柔性基板結構能顯著減小電池陣整體重量,柔性基板結構面密度通常小于0.8kg/m2。采用柔性基板的太陽電池陣比采用剛性基板太陽電池陣擁有更高的質量比功率。圖7比對了剛性太陽電池陣和柔性太陽電池陣的比功率變化情況[2]。

圖7 柔性基板和剛性基板比功率的比較Fig.7 Rigid and flexible array’s specific power vs.total power

由圖7可見,當功率需求小于3kW 時,柔性太陽電池陣并沒有展示出其明顯的優勢,原因是柔性毯收攏與展開裝置的質量在整個太陽電池陣質量中占有很大比重。因此,功率需求低于3kW 的太陽電池陣沒有必要采用優勢不明顯的柔性基板,而應該采用技術成熟的剛性基板結構。而當功率需求大于3kW 時,柔性太陽電池陣在質量比功率方面有著明顯的優勢。

3)半剛性基板結構

半剛性基板結構是介于剛性基板和柔性基板之間的一種結構,其面密度為0.8~1.0kg/m2,基板占整個太陽電池陣總質量的30%~45%[8]。它用碳纖維復合材料制作剛性框架,剛性框架之間采用網格狀的環氧玻璃纖維材料或碳纖維、Kapton纖維增強的聚酰亞胺薄膜材料。蘇聯/俄羅斯的航天器(如和平號空間站)上應用了很多半剛性基板太陽電池陣。

與剛性基板相比,半剛性基板具有質量輕、散熱性好、可雙面粘貼電池片實現雙面發電等優點;它的缺點是結構復雜,容易變形。

5 空間太陽電池陣展開機構的發展

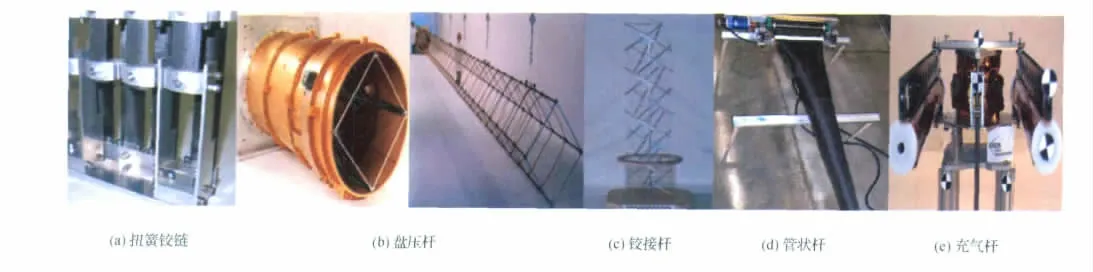

剛性基板及半剛性基板展開式太陽電池陣的展開機構大多采用“扭簧鉸鏈+聯動繩”機構。對于柔性太陽電池陣,可選用的展開機構包括鉸鏈扭簧機構、盤壓桿展開機構[14]、鉸接桿展開機構[15]、彈性卷曲管狀桿展開機構[16]和充氣展開機構[17]等,見圖8。這些展開機構的技術特點見表2。

圖8 幾種展開機構類型Fig.8 Several types of deployment mechanisms

表2 展開機構的幾種形式及其應用Table 2 Deployment mechanisms and their applications

6 空間太陽電池陣發展現狀的分析結論

基于對空間太陽電池陣的發展現狀的分析,得出如下幾點結論:

(1)體裝式構型的空間太陽電池陣主要應用在部分小微衛星上;多板展開式構型的空間太陽電池陣是當前的主流;柔性多模塊多維展開式構型的空間太陽電池陣將更加適應大功率輕質空間太陽電池陣的發展需求。

(2)諸如三結砷化鎵或多結砷化鎵電池片的Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池片,以光電轉化效率高等性能優勢,正在逐步取代硅電池片,并開始大規模的空間應用。柔性薄膜電池片具有成本低和質量輕的優勢,更適合應用于大功率航天器供電或電推進系統。

(3)剛性基板結構簡單可靠,但質量和收攏體積大。柔性基板具有收攏體積小和質量輕等優點,但它的展開機構較為復雜。柔性基板在功率需求較大時,柔性太陽電池陣相對于剛性太陽電池陣在比功率方面有著明顯的優勢。反之亦然。

(4)“扭簧鉸鏈+聯動繩”展開機構多應用于剛性、半剛性太陽電池陣;彈性卷曲管狀桿展開機構、盤壓桿展開機構、鉸接桿展開機構和充氣式展開機構多應用于大型柔性太陽電池陣。

7 空間太陽電池陣的發展趨勢

經過50多年的發展,空間太陽電池陣總體構型、太陽電池片材料與性能、電池陣基板結構和展開機構都經歷了重大的變化與革新。隨著航天器對大功率、低成本、輕質空間太陽電池陣需求的不斷增加,作為當前主流產品的多板展開式剛性基板的空間太陽電池陣,越來越受到航天任務需求的挑戰,因為依靠增加基板的數量來提高太陽電池陣的發電功率,受到航天器整流罩尺寸和航天器質量的限制;通過選用高轉換效率的太陽電池片來提高太陽電池陣的發電功率也受到成本和質量的限制(砷化鎵材料價格約為硅材料價格的幾倍;砷化鎵材料的密度比硅材料密度大[18])。所以,柔性薄膜太陽電池陣得以發展來彌補多板展開式剛性基板的空間太陽電池陣的不足。柔性薄膜太陽電池陣相比剛性太陽電池陣具有質量輕和收攏體積小的顯著優勢,已多次應用在航天器上,然而柔性薄膜太陽電池片光電轉換效率較低的特點也限制了薄膜電池的大面積應用,柔性太陽電池陣的技術優勢沒有完全發揮出來。

考慮到剛性和柔性太陽電池陣發展的制約因素,未來大功率航天器的空間太陽電池陣將向著聚光型柔性太陽電池陣的方向發展。聚光型柔性太陽電池陣將是適應大功率、低成本、輕質量太陽電池陣需求的新一代空間太陽電池陣。在保留柔性太陽電池陣質量輕、收攏體積小的優點的同時,空間聚光型太陽電池陣應用了大面積廉價輕質的聚光材料,通過聚光增加太陽光的入射強度,進一步提高了電池的光電轉換效率。聚光器將較大面積的太陽光匯聚在較小范圍內并投射到太陽電池上,從而獲得更多的電能輸出。據估算[8],對于聚光倍數為1.8倍的聚光太陽電池陣,在功率為5kW 時與沒有聚光器的太陽電池陣相比,質量比功率可提高約20%。對于5kW 的太陽電池陣,聚光型比非聚光型電池陣降低成本20%以上。因此,空間聚光型柔性太陽電池陣較好地解決了太陽電池陣大功率與輕質低成本之間的矛盾,是未來空間太陽電池陣的發展趨勢。

(References)

[1]Keener D N,Marvin D.Progress in the multijunction solar cell mantech program,NASA/CP-2004-212735[R].Washington:NASA,2004

[2]Piszczor M F.Trends in solar array technology development,AIAA 2001-1150[R].Washington:AIAA,2001

[3]Rauschenbach H S.Solar cell array design handbook[M].California:California Institute of Technology,1976

[4]Fodor J S,Gelb S W,Maassarani Z,et al.Analysis of triple junction solar arrays after three years in orbit[C]//4thPhotovoltaic Energy Conversion.New York:IEEE,2006:1955-1958

[5]Allen D M.A survey of next generation solar arrays,AIAA 1997-86[R].Washington:AIAA,1997

[6]Trautt T A,While S T.ST8UltraFlex-175solar arraydeployed dynamics analytical modeling and comparison to validation criteria,AIAA 2010-1498[R].Washington:AIAA,2010

[7]Zuckermandel J W,Enger S,Gupta N,et al.Modular,thin film solar arrays for operationally responsive spacecraft[C]//Aerospace Conference.New York:IEEE,2007:391-396

[8]李國欣.航天器電源系統技術概論[M].北京:中國宇航出版社,2008

Li Guoxin.An introduction to spacecraft power system technology[M].Beijing:China Astronautics Press,2008(in Chinese)

[9]Fairbanks E S.,Gates M T.Adaptation of thin-film photovoltaic technology for use in space[C]//26thPhotovoltaic Specialists Conference.New York:IEEE,1997:979-982

[10]Fetzer C,King R R,Law D C,et al.Multijunction solar cell development and production at spectrolab,NASA/CP -2007-214497[R].Washington:NASA,2007

[11]Eskenazi M,Jones A.Preliminary test results for the CellSaver concentrator in geosynchronous earth orbit[C]//31thPhotovoltaic Specialists Conference.New York:IEEE,2005:622-625

[12]Gibb J,Billets S.A case study:integrating triplejunction solar cells into flat-folding flexible solar array panels[C]//35thPhotovoltaic Specialists Conference.New York:IEEE,2010:731-735

[13]Stribling R.Boeing high power thin film solar array,AIAA 2006-4013[R].Washington:AIAA,2006

[14]Takayuki K,Okazaki K.Developments of extendible beams for space applications,AIAA 93-0977[R].Washington:AIAA,1993

[15]Tibert A G,Pellegrino S.Deployable tensegrity masts,AIAA 2003-1978[R].Washington:AIAA,2003[16]Hazelton C S,Gall K R,et al.Development of a prototype elastic memory composite STEM for large space structures,AIAA 2003-1977[R].Washington:AIAA,2003

[17]Peypoudat V,Defoort B,Lacour D,et al.Development of a 3.2m-long inflatable and rigidizable solar array breadboard,AIAA 2005-1881[R].Washington:AIAA,2005

[18]魯克,海吉達斯.光伏技術與工程手冊[M].王文靜,李海玲,周春蘭,等,譯.北京:機械工業出版社,2011

Luque A,Hegedus S.Handbook of photovoltaic science and engineering[M].Wang Wenjing,Li Hailing,Zhou Chunlan,et al,translated.Beijing:China Machine Press,2011(in Chinese)