遙感數(shù)據(jù)在自然災(zāi)害救助中的應(yīng)用

劉三超 范一大 高懋芳

(1 民政部國家減災(zāi)中心,民政部減災(zāi)和應(yīng)急工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100124)

(2 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,北京 100081)

1 引言

我國是世界上自然災(zāi)害最嚴(yán)重的國家之一,災(zāi)害種類多、分布地域廣、發(fā)生頻率高、造成損失大,是我國自然災(zāi)害的主要特點(diǎn),近年來,自然災(zāi)害每年造成的經(jīng)濟(jì)損失平均約2000億元。在全球變化和地殼活動(dòng)增強(qiáng)的背景下,我國自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,重、特大自然災(zāi)害頻繁發(fā)生,2008年初低溫雨雪冰凍災(zāi)害、汶川地震,2010年玉樹地震、舟曲特大山洪泥石流災(zāi)害等都嚴(yán)重影響了社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和民生改善。

災(zāi)害救助是國家災(zāi)害管理和綜合防災(zāi)減災(zāi)的重要內(nèi)容,同時(shí)也是保持災(zāi)區(qū)穩(wěn)定和保障災(zāi)民生活的重要工作。在嚴(yán)峻災(zāi)害形勢下,國家對(duì)災(zāi)害救助高度重視,日益完善災(zāi)害救助制度成為受災(zāi)地區(qū)人心和社會(huì)穩(wěn)定的重要保證。《國家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》把水旱災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)、冰雹、雪、沙塵暴、火山、地震、山體崩塌、滑坡、泥石流、風(fēng)暴潮、海嘯、森林草原火災(zāi)和重大生物災(zāi)害等自然災(zāi)害,以及其他突發(fā)公共事件納入到預(yù)案中。2010年7月8日國務(wù)院577號(hào)令公布《自然災(zāi)害救助條例》(以下簡稱《條例》)[1],并于當(dāng)年9月1日正式實(shí)施,《條例》發(fā)布對(duì)于保障受災(zāi)地區(qū)人民群眾生命安全和基本生活具有重要意義,標(biāo)志著我國災(zāi)害救助工作進(jìn)入到規(guī)范化、程序化、制度化、法制化階段。

近年來,隨著空間技術(shù)的快速發(fā)展,遙感技術(shù)逐步應(yīng)用于自然災(zāi)害監(jiān)測評(píng)估工作[2-5],為政府及時(shí)制訂科學(xué)合理的防災(zāi)減災(zāi)措施提供了決策支持。但是,遙感技術(shù)特別是高分辨率遙感技術(shù)在災(zāi)害救助領(lǐng)域研究與應(yīng)用還比較欠缺,不能滿足自然災(zāi)害救助工作中有效減輕災(zāi)害對(duì)人類生命、財(cái)產(chǎn)造成損失等方面的迫切需求。本文根據(jù)我國自然災(zāi)害救助業(yè)務(wù),對(duì)衛(wèi)星遙感和航空遙感的應(yīng)用分別作了分析,并以汶川地震、玉樹地震為例進(jìn)行應(yīng)用示范研究。

2 遙感技術(shù)在自然災(zāi)害救助中的應(yīng)用分析

2.1 衛(wèi)星遙感

衛(wèi)星遙感技術(shù)具有宏觀、動(dòng)態(tài)、持續(xù)和周期性觀測的特點(diǎn)和優(yōu)勢,可連續(xù)和定期觀測災(zāi)區(qū)情況,而且觀測不受國界和地理?xiàng)l件限制,能取得其他手段難以獲取的災(zāi)害信息。利用多種衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)資源,結(jié)合數(shù)據(jù)處理、信息提取和綜合分析技術(shù),可以對(duì)災(zāi)害預(yù)警、災(zāi)害監(jiān)測、災(zāi)情評(píng)估、恢復(fù)重建監(jiān)測評(píng)估等災(zāi)害管理過程進(jìn)行有效響應(yīng)。根據(jù)電磁波波長及成像模式,衛(wèi)星遙感主要包括衛(wèi)星光學(xué)遙感和衛(wèi)星雷達(dá)遙感。

(1)衛(wèi)星光學(xué)遙感方面,根據(jù)載荷波長和分辨率等指標(biāo),包括全色、多光譜、紅外、高光譜等多種成像方式,是目前應(yīng)用最全面、發(fā)展最完善、技術(shù)最成熟的遙感手段,其優(yōu)勢在于:全色數(shù)據(jù)空間分辨率和信噪比等指標(biāo)高,可以有效提取災(zāi)害目標(biāo)的幾何信息;多光譜數(shù)據(jù)擁有較高空間分辨率、較高光譜分辨率和較高信噪比,是地震、洪澇、滑坡泥石流、雪災(zāi)、干旱災(zāi)害中使用最多的遙感數(shù)據(jù);紅外遙感白天晚上均可成像,對(duì)于災(zāi)害目標(biāo)輻射特性探測具有優(yōu)勢,在干旱、雪災(zāi)、森林草原火災(zāi)、沙塵暴災(zāi)害中應(yīng)用廣泛[5];高光譜遙感具有很高光譜分辨率,但幅寬、空間分辨率較低,適合精細(xì)評(píng)估災(zāi)害對(duì)作物、環(huán)境的影響。因此,綜合運(yùn)用多種衛(wèi)星光學(xué)遙感數(shù)據(jù),可以有效應(yīng)用于臺(tái)風(fēng)、洪澇、干旱、森林草原火災(zāi)等災(zāi)害的災(zāi)前風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)警,地震、滑坡、泥石流、洪澇、干旱、雪災(zāi)、森林草原火災(zāi)等災(zāi)害的災(zāi)后應(yīng)急監(jiān)測和災(zāi)情評(píng)估,各種自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建進(jìn)度監(jiān)測。但是,由于觀測能力限制,衛(wèi)星光學(xué)遙感受云雨等天氣條件影響較大。

(2)衛(wèi)星雷達(dá)遙感方面,由于穿透力較強(qiáng),具有全天時(shí)、全天候觀測能力,因此,衛(wèi)星雷達(dá)數(shù)據(jù)可有效應(yīng)用于災(zāi)后應(yīng)急響應(yīng)和恢復(fù)重建工作[2-3]。隨著衛(wèi)星合成孔徑雷達(dá)(SAR)數(shù)據(jù)從單極化到多極化、全極化,從單一掃描成像模式向條帶、聚束等多種成像模式發(fā)展,空間分辨率也不斷得到提高[6],衛(wèi)星雷達(dá)遙感的應(yīng)急觀測能力和高分辨觀測能力不斷增強(qiáng),越來越廣泛應(yīng)用于洪澇淹沒范圍、滑坡泥石流范圍監(jiān)測,地震、滑坡泥石流、洪澇等導(dǎo)致的房屋、交通線等損毀情況評(píng)估,房屋、基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建監(jiān)測。由于光學(xué)和雷達(dá)遙感各具優(yōu)勢,因此,衛(wèi)星光學(xué)數(shù)據(jù)和雷達(dá)數(shù)據(jù)的融合和協(xié)同使用已成為當(dāng)前應(yīng)用的重要趨勢[7]。

2.2 航空遙感

航空遙感技術(shù)具有分辨率高、靈活性強(qiáng)、調(diào)查周期短、地面條件限制小、資料回收方便等特點(diǎn)[8],因此,在地震、滑坡、泥石流、火災(zāi)、洪澇等突發(fā)性自然災(zāi)害的應(yīng)急響應(yīng)工作中可以發(fā)揮應(yīng)急能力強(qiáng)、更高分辨率、機(jī)動(dòng)靈活、成本低的優(yōu)勢,特別是可以及時(shí)獲取災(zāi)害發(fā)生時(shí),人難以到達(dá)區(qū)域的數(shù)據(jù),從而迅速監(jiān)測地震、滑坡、泥石流、火災(zāi)、洪澇等災(zāi)害的受災(zāi)范圍,評(píng)估災(zāi)害造成房屋、道路、重要基礎(chǔ)設(shè)施的損毀情況。無人機(jī)作為航空遙感的一類,任務(wù)執(zhí)行更加機(jī)動(dòng)靈活、經(jīng)濟(jì)成本更低、快速反應(yīng)能力更強(qiáng),因此越來越受到災(zāi)害等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的重視。隨著平臺(tái)機(jī)動(dòng)、應(yīng)急能力以及搭載載荷種類和分辨率等指標(biāo)不斷提升,航空及無人機(jī)遙感將為災(zāi)害救助工作提供更快更好的信息支持。

3 汶川地震、玉樹地震案例分析

2008年“5·12”汶川特大地震給我國造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失[2],據(jù)統(tǒng)計(jì),地震造成四川、甘肅、陜西三省極重災(zāi)區(qū)和重災(zāi)區(qū)有51個(gè)縣(市、區(qū)),因?yàn)?zāi)死亡失蹤共8萬余人,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)8500多億元人民幣。地震發(fā)生后,民政部國家減災(zāi)中心綜合利用國內(nèi)外空間數(shù)據(jù)共享機(jī)制獲取的1000多景遙感數(shù)據(jù)[3],進(jìn)行了災(zāi)區(qū)遙感監(jiān)測以及受災(zāi)范圍快速評(píng)估工作,重點(diǎn)對(duì)重災(zāi)區(qū)的房屋倒損、道路和重要基礎(chǔ)設(shè)施損毀、農(nóng)田損毀、滑坡泥石流和堰塞湖等次生地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行監(jiān)測評(píng)估。2010年“4·14”青海玉樹7.1級(jí)強(qiáng)烈地震共造成了2698人遇難,給人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了重大損失。玉樹地震發(fā)生后,國家減災(zāi)中心綜合緊急啟動(dòng)“國際減災(zāi)合作憲章”(CHARTER)機(jī)制,以及國內(nèi)衛(wèi)星數(shù)據(jù)減災(zāi)應(yīng)用協(xié)調(diào)機(jī)制,共獲取國內(nèi)外衛(wèi)星和航空遙感等數(shù)據(jù)1000余景[4],制作的相關(guān)產(chǎn)品及信息為地震災(zāi)害范圍評(píng)估和直接經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估提供了重要依據(jù)。災(zāi)害救助監(jiān)測評(píng)估是2次地震評(píng)估工作的重要組成部分,本節(jié)根據(jù)遙感技術(shù)宏觀、動(dòng)態(tài)、連續(xù)觀測優(yōu)勢,以高分辨率遙感數(shù)據(jù)為主,對(duì)災(zāi)害救助相關(guān)工作進(jìn)行了案例研究。

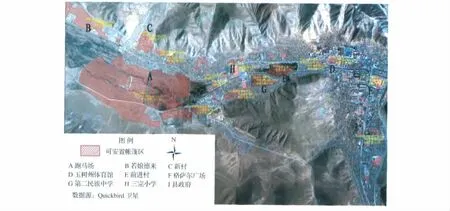

3.1 災(zāi)民安置點(diǎn)規(guī)劃

圖1為玉樹地震重災(zāi)區(qū)災(zāi)民安置點(diǎn)規(guī)劃結(jié)果。根據(jù)災(zāi)民安置點(diǎn)選址要綜合考慮安全、方便等方面需求,選擇結(jié)古鎮(zhèn)西部郊區(qū)空曠平地區(qū),以及市區(qū)體育館、大型廣場、公園、主要道路兩側(cè)等地,利用2.5m分辨率快鳥(Quickbird)衛(wèi)星多光譜數(shù)據(jù)、結(jié)合數(shù)字高程模型(DEM)等基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù),規(guī)劃出可安置帳篷的地塊,統(tǒng)計(jì)每個(gè)地塊面積Di。根據(jù)民政救災(zāi)規(guī)格為3.7m×3.2m 的12m2標(biāo)準(zhǔn)帳篷,按照帳篷排列行距5m、列距1.5m,連空地每個(gè)帳篷需要占用面積約45m2,可計(jì)算每個(gè)地塊的可安置帳篷數(shù)Ki=Di/45。如果考慮安置點(diǎn)帳篷擺放不要過于密集,預(yù)留應(yīng)急通道和相關(guān)配套設(shè)施,按每個(gè)帳篷占用面積約100m2計(jì)算,可得出每個(gè)地塊的適宜安置帳篷數(shù)Si=Di/100。按照相鄰區(qū)域累計(jì)方法,可分別計(jì)算出災(zāi)區(qū)及周邊區(qū)域可安置帳篷數(shù)和適宜安置帳篷數(shù)。結(jié)果表明,圖1范圍內(nèi),跑馬場周邊、若娘德來、新村,玉樹州體育館、前進(jìn)村附近公園、格薩爾廣場、第二民族中學(xué)、三完小學(xué)、縣政府等地,共可安置約5萬頂帳篷,適宜安置帳篷約2.1萬頂。

圖1 結(jié)古鎮(zhèn)及周邊地區(qū)災(zāi)民安置區(qū)規(guī)劃Fig.1 Planning for settlement of disaster victims in and around Jiegu town

3.2 房屋倒損評(píng)估

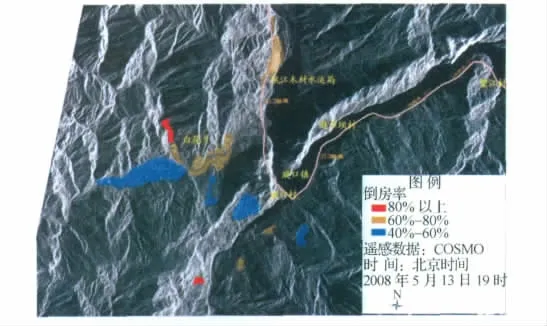

災(zāi)情是民政部門災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)期間救災(zāi)工作的核心,當(dāng)災(zāi)害管理部門啟動(dòng)自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)后,需及時(shí)了解災(zāi)區(qū)受災(zāi)人口、房屋、道路、基礎(chǔ)設(shè)施的損毀情況,并根據(jù)相關(guān)災(zāi)情及時(shí)采取人員疏散、物資調(diào)度與配送、資金撥付、災(zāi)民安置等應(yīng)對(duì)措施。汶川地震發(fā)生時(shí)間為2008年5月12日,但由于災(zāi)區(qū)天氣條件一直不好,地震發(fā)生后很難獲取有效的光學(xué)遙感數(shù)據(jù),衛(wèi)星雷達(dá)數(shù)據(jù)成為災(zāi)后一段時(shí)間內(nèi)的主要數(shù)據(jù)源。圖2為利用5月13日19時(shí)獲取的3m 分辨率“地中海盆地觀測小衛(wèi)星”(COSMO-Skymed)星座合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù),評(píng)估的汶川地震重災(zāi)區(qū)房屋倒損情況,結(jié)果表明汶川縣白花鄉(xiāng)和漩口鎮(zhèn)的房屋倒塌率都超過了40%,相關(guān)產(chǎn)品為了解當(dāng)?shù)貫?zāi)情、制定合理的救災(zāi)措施提供了重要支撐。

圖2 汶川縣地震重災(zāi)區(qū)白花鄉(xiāng)和漩口鎮(zhèn)房屋倒損評(píng)估Fig.2 Collapsed house rate assessment in Baihua village and Xuankou town of Wenchuan

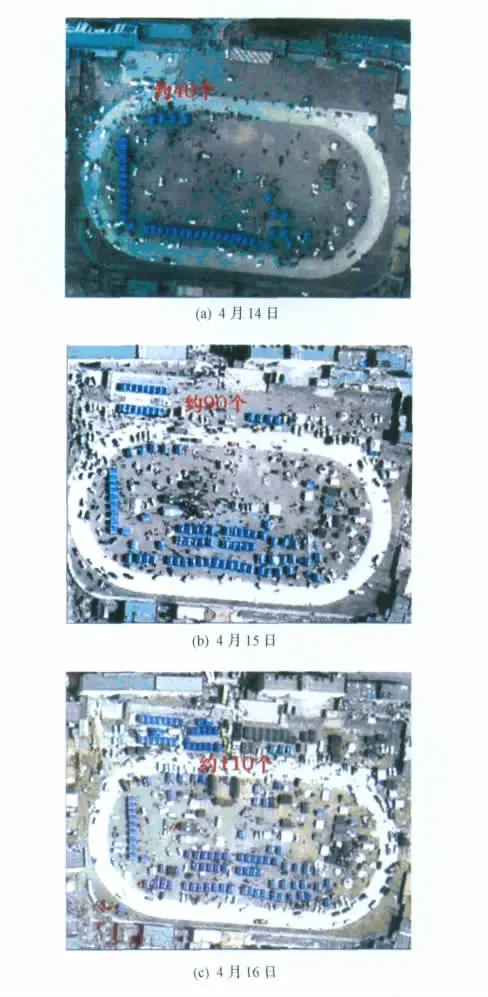

3.3 災(zāi)民安置帳篷監(jiān)測

帳篷是政府臨時(shí)安置災(zāi)民的主要設(shè)施,也是過渡期內(nèi)災(zāi)民生活的主要場所。圖3為青海玉樹地震發(fā)生后3天時(shí)間內(nèi),連續(xù)利用2010年4月14日、4月15日、4月16日的高分辨率航空遙感影像,對(duì)地震重災(zāi)區(qū)結(jié)古鎮(zhèn)城區(qū)內(nèi)主要安置點(diǎn)之一的玉樹州體育場帳篷安置變化情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測。結(jié)果表明,玉樹州體育場及周邊地區(qū)帳篷安置數(shù)量增加很快,地震發(fā)生的當(dāng)天(4月14日),當(dāng)?shù)卣畡?dòng)用儲(chǔ)備在玉樹州體育場就安置了40頂12m2民政救災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)帳篷(圖3中藍(lán)色部分),4月15日12m2民政救災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)帳篷快速增加到90頂,同時(shí)還有醫(yī)療帳篷、簡易帳篷等少量其他帳篷(圖3中灰色部分),4月16日該區(qū)域安置的民政救災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)帳篷數(shù)量進(jìn)一步增加到110頂。

圖3 玉樹州體育場帳篷安置動(dòng)態(tài)監(jiān)測圖Fig.3 Dynamic monitoring of tent settlement around Yushu gymnasium

3.4 災(zāi)民安置區(qū)監(jiān)測

受災(zāi)人員安置是災(zāi)后救助工作的重點(diǎn),包括就地安置與異地安置、政府安置與自行安置等方式。圖4為利用2008年5月17日、5月28日0.7m 高分辨率的以色列地球資源觀測衛(wèi)星(EROS-B)數(shù)據(jù),對(duì)汶川地震重災(zāi)區(qū)之一的青川縣城及周邊地區(qū)災(zāi)民安置區(qū)進(jìn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)測。結(jié)果表明,地震后第5天的5月17日,當(dāng)?shù)貫?zāi)民主要被安置在道路兩則的空曠區(qū)域,災(zāi)后第16天的28日,當(dāng)?shù)卣粩嗖扇【葹?zāi)措施,根據(jù)災(zāi)情基本穩(wěn)定的情況,在青川縣城周圍安全區(qū)域已經(jīng)建設(shè)了大量臨時(shí)過渡性住房,災(zāi)民安置能力和安全保障得到了較大提升。

圖4 青川縣城災(zāi)民安置區(qū)動(dòng)態(tài)監(jiān)測圖Fig.4 Disaster resettlement area monitoring in Qingchuan

3.5 房屋恢復(fù)重建監(jiān)測

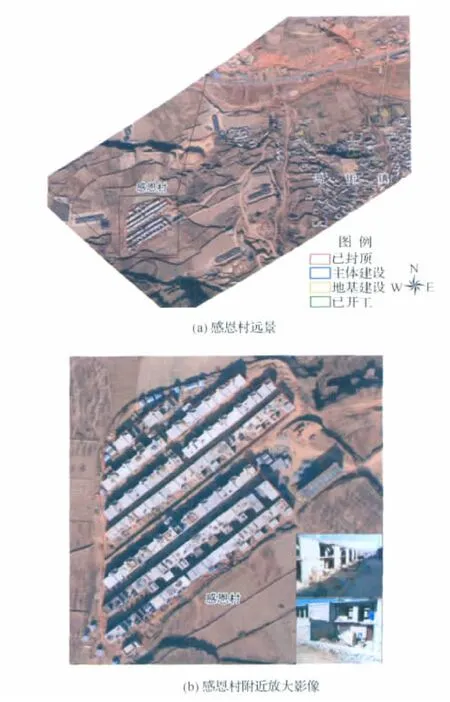

房屋等重要設(shè)施的恢復(fù)重建對(duì)于保障災(zāi)民生產(chǎn)生活、保持災(zāi)區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。汶川地震后,民政部國家減災(zāi)中心利用無人飛機(jī),對(duì)甘肅、陜西等地震重災(zāi)區(qū)的房屋恢復(fù)重建進(jìn)度進(jìn)行了監(jiān)測與評(píng)估。

圖5為2009年1月甘肅省武都區(qū)馬街鎮(zhèn)感恩村災(zāi)民集中安置點(diǎn)房屋恢復(fù)重建進(jìn)度的監(jiān)測結(jié)果,從無人機(jī)數(shù)據(jù)結(jié)合地面調(diào)查可以準(zhǔn)確地分析感恩村等集中重建區(qū)的重建房屋的空間分布、面積、戶數(shù)和重建進(jìn)度等信息,為評(píng)估災(zāi)害救助效益、分析災(zāi)民需求、監(jiān)督政府工作提供了重要的信息。

根據(jù)以上案例可以看出:衛(wèi)星遙感具有周期性獲取數(shù)據(jù)優(yōu)勢,廣泛用于災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后等災(zāi)害不同管理階段,其中衛(wèi)星光學(xué)遙感可以監(jiān)測災(zāi)區(qū)環(huán)境,反映災(zāi)害目標(biāo)的幾何、紋理、光譜等特征,能用于災(zāi)害救助規(guī)劃、災(zāi)害范圍監(jiān)測以及災(zāi)情評(píng)估等方面,但是受天氣條件影響大,同時(shí)衛(wèi)星平臺(tái)機(jī)動(dòng)能力有限,數(shù)據(jù)時(shí)效性往往不足;衛(wèi)星雷達(dá)遙感可全天時(shí)、全天候工作,在一定程度上能彌補(bǔ)衛(wèi)星光學(xué)數(shù)據(jù)時(shí)效性的問題,但由于其成像機(jī)理限制,較難滿足房屋倒損等精細(xì)評(píng)估需求。航空遙感機(jī)動(dòng)靈活、空間分辨率更高,但是覆蓋范圍和搭載載荷有限,一般只在任務(wù)明確條件下獲取災(zāi)區(qū)數(shù)據(jù),主要用于災(zāi)后房屋倒損精細(xì)評(píng)估和救助監(jiān)測等應(yīng)用。因此,根據(jù)衛(wèi)星遙感和航空遙感的數(shù)據(jù)特點(diǎn)和技術(shù)區(qū)別,綜合發(fā)揮多種遙感手段的優(yōu)勢互補(bǔ)作用,才能更好滿足災(zāi)害救助需求。

圖5 武都區(qū)馬街鎮(zhèn)感恩村房屋恢復(fù)重建監(jiān)測Fig.5 House reconstruction monitoring around Gan’en village of Majie town in Wudu district

4 結(jié)束語

災(zāi)害救助是“以人為本、為民解困”救災(zāi)理念的具體體現(xiàn)。我國《自然災(zāi)害救助條例》的頒布實(shí)施,標(biāo)志著災(zāi)害救助進(jìn)入依法行政的新階段,同時(shí)也對(duì)政府災(zāi)害救助工作提出了更高更科學(xué)的要求。

本文分析了衛(wèi)星光學(xué)遙感、衛(wèi)星雷達(dá)遙感以及航空遙感的特點(diǎn),提出綜合利用多種遙感手段是滿足災(zāi)害應(yīng)用需求的重要途徑,以汶川地震、玉樹地震為案例,利用高分辨率Quickbird、EROS-B 衛(wèi)星光學(xué)數(shù)據(jù)和Cosmo-Skymed 衛(wèi)星雷達(dá)數(shù)據(jù)以及航空與無人機(jī)數(shù)據(jù),開展救助準(zhǔn)備階段的災(zāi)民安置點(diǎn)規(guī)劃,應(yīng)急救助階段的房屋倒損評(píng)估、帳篷動(dòng)態(tài)監(jiān)測、災(zāi)民安置及環(huán)境監(jiān)測,災(zāi)后救助階段的房屋恢復(fù)重建進(jìn)度等方面應(yīng)用,較好地滿足了不同階段災(zāi)害救助業(yè)務(wù)需要,相關(guān)工作對(duì)防災(zāi)減災(zāi)決策起到一定支撐作用。

當(dāng)前,以遙感技術(shù)(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)與全球定位系統(tǒng)(GPS)為代表的“3S”技術(shù)在減災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)域的應(yīng)用日益深入[9-10]。今后,需要進(jìn)一步推進(jìn)“3S”技術(shù)集成以及與衛(wèi)星通信和射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)的綜合應(yīng)用,加強(qiáng)激光雷達(dá)(LiDAR)[11]、傾斜攝影等新型載荷和新遙感手段的應(yīng)用,建立高分辨率衛(wèi)星及航空遙感、地面監(jiān)測網(wǎng)、現(xiàn)場調(diào)查等“天-空-地-現(xiàn)場”一體化的災(zāi)害立體監(jiān)測體系,進(jìn)一步突破多源遙感數(shù)據(jù)融合技術(shù)、災(zāi)害目標(biāo)快速識(shí)別技術(shù)、災(zāi)害信息智能提取技術(shù)以及災(zāi)情精確評(píng)估技術(shù),推動(dòng)遙感在城市及農(nóng)村避難場所選址和適宜性評(píng)價(jià)、災(zāi)民安置點(diǎn)規(guī)劃、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析、災(zāi)情評(píng)估、人員疏散和災(zāi)民緊急轉(zhuǎn)移安置、救災(zāi)物資動(dòng)態(tài)監(jiān)測和調(diào)度、安置區(qū)環(huán)境監(jiān)測及效果評(píng)估、恢復(fù)重建監(jiān)測評(píng)估等災(zāi)害救助領(lǐng)域的應(yīng)用。

(References)

[1]中華人民共和國民政部.自然災(zāi)害救助條例[Z].北京:人民出版社,2010

Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China.Natural Disaster Relief Regulation[Z].Beijing:People’s Publishing House,2010(in Chinese)

[2]國家減災(zāi)委員會(huì)、科技部抗震救災(zāi)專家組.汶川地震災(zāi)害綜合分析與評(píng)估[M].北京:科學(xué)出版社,2008

Expert group on earthquake resist and disaster relief of National Committee for Disaster Reduction and Ministry of Science and Technology.Comprehensive assessment of Wenchuan earthquake[M].Beijing:Science Press,2008(in Chinese)

[3]范一大,楊思全,王磊,等.汶川地震應(yīng)急監(jiān)測評(píng)估方法研究[J].遙感學(xué)報(bào),2008,12(6):858-864

Fan Yida,Yang Siquan,Wanglei,et al.Study on urgent monitoring and assessment in Wenchuan earthquake[J].Journal of Remote Sensing,2008,12(6):858-864(in Chinese)

[4]楊思全,劉三超,吳瑋,等.青海玉樹地震遙感監(jiān)測應(yīng)用研究[J].航天器工程,2011,11(2):90-96

Yang Siquan,Liu Sanchao,Wuwei,et al.Remote sensing application in Qinhai Yushu earthquake monitoring and assessment[J].Spacecraft Engineering,2011,11(2):90-96(in Chinese)

[5]劉三超,楊思全.環(huán)境與災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)小衛(wèi)星星座紅外相機(jī)數(shù)據(jù)減災(zāi)應(yīng)用研究[J].航天器工程,2010,19(4):110-114

Liu Sanchao,Yang Siquan.Disaster reduction application of the infrared scanner(IRS)data of HJ-1Bsatellite[J].Spacecraft Engineering,2010,19(4):110-114(in Chinese)

[6]Srivastava H S,Patel P,Sharma Y,et al.Application potentials of synthetic aperture radar interferometry for land-cover mapping and crop-height estimation[J].Current Science,2006,91(6):783-788

[7]Pulvirenti L,Chini M,Pierdicca N.Flood monitoring using multi-temporal COSMO-SkyMed data:Image segmentation and signature interpretation[J].Remote Sensing of Environment,2011(115):990-1002

[8]朱博勤,魏成階,張淵智.航空遙感地震災(zāi)害信息的快速提取[J].自然災(zāi)害學(xué)報(bào),1998,7(1):34-38

Zhu Boqin,Wei Chengjie,Zhang Yuanzhi.The quick extracting of earthquake disaster data by aerial remote sensing survey[J].Journal of Natural Disasters,1998,7(1):34-38(in Chinese)

[9]王靜愛,史培軍,王瑛,等.中國城市自然災(zāi)害區(qū)劃編制[J].自然災(zāi)害學(xué)報(bào),2005,14(6):42-46

Wang Jingai,Shi Peijun,Wang Ying,et al.Compilation of city natural disaster regionalization in China[J].Journal of Natural Disasters,2005,14(6):42-46(in Chinese)

[10]李劍萍.3S技術(shù)在災(zāi)害監(jiān)測預(yù)測中的應(yīng)用及展望[J].災(zāi)害學(xué),2004,19(z1):85-89

Li Jianping.Application and prospect of 3Stechnology in disaster monitoring and prediction[J].Journal of Catastrophology,2004,19(z1):85-89(in Chinese)

[11]Lan Hengxing,Martin C D,Zhou Chenghu,et al.Rockfall hazard analysis using LiDAR and spatial modeling[J].Geomorphology,2010(118):213-223