贊助倫敦

2012-12-29 00:00:00王亞宏

瞭望東方周刊 2012年29期

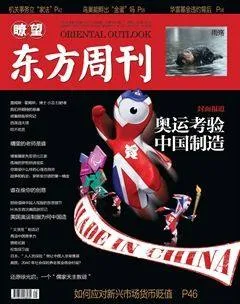

在倫敦奧運會賽場上,來自世界各地的兩萬多名選手,將在兩周的賽事中一決高下。而在賽場外,全球的53家公司同樣在奧運平臺上忙碌。屬于這些奧運贊助商的賽程長達4年,而奧運會的舉行正是他們沖過終點線的激情一刻。

體育搭臺,經濟唱戲,這個說法在過去4年里已經被倫敦奧運會組織者發揮得淋漓盡致,他們成功地與各家贊助商一起,將這場盛大的體育賽事包裝成這個星球上最大的廣告秀場。而站在中心地帶的贊助商們,都像孔雀一樣盡情展示著自己最靚麗的一面。

組委會為贊助商“維權”

按照倫敦奧組委估計,全球約有將近40億人在未來幾周里通過各種媒體關注奧運動態。奧運會的巨大傳播影響力,對于力求增加品牌曝光率的商家有著無與倫比的吸引力,他們情愿一擲千金擠上奧運舞臺。

就像參加奧運的選手都是各項目的佼佼者,經過重重選拔,最終參賽名額嚴格限定一樣,要成為奧運的贊助商的企業也都是各行翹楚。

奧運贊助模式分為全球和國內兩種。國際范圍內的奧林匹克全球合作伙伴,即國際奧委會頂級贊助商共有11家企業,除了可口可樂、麥當勞、通用電氣、歐米茄等老牌贊助商外,像宏碁、聯合利華、陶氏化學等全球知名企業也新近加入進來。

奧運全球合作伙伴在挑選時具有排他性,一般同一行業只選一家企業。頂級贊助商擁有在世界范圍內使用與奧林匹克相關的各種標志如五環標志的權利,并享有在奧運會期間電視廣告宣傳等方面的優先權。

倫敦奧運的國內贊助商又分為三級:倫敦奧運會合作伙伴、倫敦奧運會支持企業以及倫敦奧運會供應商。在這份名單中,英國企業占據了更多席位,比如英國航空公司、英國石油公司、英國電信公司和英國老牌制糖企業吉百利。此外,阿迪達斯、寶馬、聯邦快遞等企業也在這個名單當中。

雖然奧運的各級贊助商的名單列下來能占滿整整一頁紙,但和全球數十萬家有著國際業務的公司比起來就是滄海一粟了。就像奧運選手入圍決賽圈要比拼實力一樣,奧運贊助商的資格賽則是真金白銀。

頂級贊助商的門檻是1億美元,國內一級贊助商是4000萬美元。一長串的贊助商名單列下來,據統計倫敦奧組委從他們手里收取了大約19億美元的贊助費。

而那些成功進入奧運的贊助商們都要充分利用這個高光平臺,他們把處于焦點位置的奧林匹克公園打造成牢固的大本營。在那里所有的電腦硬件都是宏碁,每一個大屏幕都由松下提供。而觀眾們如果買些紀念品現金不足的話,要么去萊斯銀行取錢,要么就只能使用維薩信用卡。

這些花錢買來的贊助合同具有強大的排他性,倫敦奧運場館方圓1公里的范圍內,包括自行車和馬拉松比賽沿線2米范圍內,都是“獨家品牌區域”。從7月27日奧運會開幕到9月9日殘奧會結束的35天中,任何非奧運贊助商的品牌,都別想混進這一區域。

甚至連英國人最鐘愛的食品油炸薯條也被贊助商壟斷,為了保證奧運頂級贊助商麥當勞的利益,倫敦奧運會40多個場館內的800多家零售商被禁止出售薯條。此外,在倫敦奧運園區迎賓道兩旁,列隊歡迎各國運動員的少年兒童也已經被告知,在奧運園區內應該穿著“舒適、無品牌或阿迪達斯牌的運動鞋”。

這樣處處注意細節,使倫敦奧運會早早就戴上了“對贊助商保護最全面的奧運”的帽子。

早在2006年,英國議會就修訂了《倫敦奧運會和殘奧會法案》,主要針對奧運賽事期間的隱性營銷行為推出了具體措施。具體而言,非奧運贊助商使用例如與奧運相關的等特殊名詞或圖案時,都有可能被認定為侵犯奧運商標的行為,進而受到處罰。

倫敦奧運對贊助商無微不至的關懷招致了一些民眾反感,91%的英國受訪者認為,這樣保護贊助商的行為,實在有點過了頭。倫敦奧組委主席塞巴斯蒂安.科為這種做法聲辯,他說在這個經濟環境困難的時刻,是來自贊助商的資金支持了奧運會相當一部分的花銷,如果這些贊助商的權益沒有得到保護的話,那未來奧運會的贊助前景將受到嚴重傷害。

非奧精神飽受詬病

作為全世界人類挑戰身體素質極限的盛會,奧運會一直提倡健康和綠色的精神。但是,一些奧運贊助商的形象卻被指與奧運的理念不符。雖然他們提供的巨額贊助經費足以填平與奧運會精神之間的觀念鴻溝,但奧運組織者能保護的只是市場上這些贊助商的利益不受侵犯,并封不住批評聲。

比如麥當勞與可口可樂提供的高熱量快餐一直被醫生們指為體型殺手,在一貫宣揚“更高、更快、更強”的賽場上,觀眾只能吃到“更容易胖”的食品,這像是商業化對奧運精神的嘲諷。其實胖人更需要鍛煉,從這個角度看,在倫敦舉行奧運確實是當務之急,因為英國是全歐洲“最胖”的國家。

有統計顯示,目前英國民眾中有23%的人受肥胖困擾,而這一比率在歐盟其他國家只有13%。也就是說,英國的肥胖率差不多是法國和意大利這些“苗條國家”的兩倍。而且英國的女性和兒童中胖子的比例尤高。

雖然減肥是全世界所有女性永恒的使命,但就目前看,英國女性的任務似乎更重一些。根據歐盟最新一項調查數據,英國的女性肥胖率在歐盟國家中名列前茅。這項由歐盟統計局所作的調查共研究了19個國家婦女的身高和體重比例,發現有23. 9%的英國女性達到肥胖標準。

兒童是英國受到肥胖困擾的另一個“重災區”。別看電影里哈利.波特在魔法學校的同學一個個都身材勻稱,但如果去現實中的英國小學看看,就會立即發現真實世界和虛擬世界的差別。

面對奧運看臺上可能胖子居多的窘境,麥當勞成為了眾矢之的。代表英國各地絕大多數醫生的組織出面呼吁,全社會應齊力應對肥胖癥帶來的健康威脅,并譴責倫敦奧運主辦方允許麥當勞成為贊助商的決定。

英國皇家醫學院及附屬學院組織代表全英20多萬包括家庭醫生、兒科、外科、內科和精神科醫生,他們批評說,在即將舉行的倫敦奧運會期間允許麥當勞這樣的“不健康食品”供應商做廣告,是向公眾發出一個“錯誤的信息”。

此外,本屆倫敦奧運會一直高擎可持續發展的大旗,但環保組織卻長期對英國石油公司、澳大利亞礦業公司力拓和美國陶氏化學公司對環境的傷害耿耿于懷。其中,兩年前,英國石油旗下位于墨西哥灣的海上石油鉆井平臺的原油泄漏事故,使得該地區遭受了一場生態浩劫。而為倫敦奧運提供金屬鑄造金銀銅獎牌的力拓,也由于在蒙古等地的礦山開發破壞生態而飽受批評。

而陶氏化學位于印度博帕爾的農藥廠20多年前曾發生過有害物品泄漏,這場臭名昭著的毒氣泄漏造成至少8000人死亡,至今該地區的人仍受到那場災難的毒害。盡管如此,陶氏化學還是順利參與了2012年倫敦奧運場館外墻建設工作,并為倫敦奧林匹克公園的場館額外提供價值約1090萬美元的裝飾性材料。更重要的是,通過在倫敦舞臺上的演出,2014年俄羅斯冬季奧運會及2016年巴西夏季奧運會,將讓陶氏化學獲得更多進入這兩個國家的機會。

中國企業受阻準入壁壘

在英國《金融時報》7月中旬公布的最新全球500強企業排名中,來自大中華區的企業有44家上榜,占總數的8. 8%。但瀏覽云集著全球大公司的奧運贊助商名單,就會發現奧林匹克全球合作伙伴、2012倫敦奧運合作伙伴以及倫敦奧運支持伙伴前三大類25家贊助商中,只有來自臺灣的電腦硬件生產商宏碁一家中國企業。

這份結果顯示不了中國企業在過去幾年中參與倫敦奧運的努力,包括泰山體育、熊貓煙花等在北京奧運頗為風光的企業,都曾嘗試過在倫敦奧運多達8萬份的商業合同中分一杯羹,或者成為贊助商賠本賺吆喝也是一個選擇,但他們的努力最終都鎩羽而歸。

對企業來說,奧運舞臺上亮相就能獲得無形資產,在這樣高端的平臺上,帶來的品牌效應是在其他場合無法比擬的。為了獲得這樣的機會,有些中國公司提出的條件是,不但設備可以免費,而且還能再拿出一筆錢來,負責這些設備的運輸、跟蹤和維護,但沒能打動倫敦奧組委。

按照倫敦奧組委的要求,如果想拿到倫敦奧運會的商業合同或成為贊助商,外國公司必須在英國設有分公司,可以隨時聯絡,及時處理遇到的問題。這對于許多中國公司來說,就是一大障礙。

因為倫敦是全球生活和運營成本最高的城市之一,在沒有確定項目的情況下,派出人員設立機構都是一筆不小的投資。出于風險和成本的考慮,不少企業都不愿邁出這一步。在資質審查時,不少中國企業由于不熟悉倫敦的規則,就栽倒在這個準入壁壘前。

在北京奧運上沒有遇到相似阻力的國內企業,對這樣的設定很難理解。而在這背后,倫敦卻有著縝密的商業邏輯。倫敦奧運要求商業伙伴就地設立分支機構,明面上是出于便于溝通的考慮,但其實倫敦市政府也有著自己的小九九。因為只要把子公司開在這里,那么就會長期對倫敦的稅收和就業做出貢獻,因此,在這方面要求就很嚴格。

其實,不僅是商業準入,作為全球最成熟的市場,英國早就形成了一套完善的商業規則,包括稅收、會計、人力等多重要求。在這里召開的奧運會自然要遵循這套規則。對此并不了解的中國企業難免處處碰壁。

對個中窘境,中國駐英大使館商務處郭中深有理解。他說:“很多國內企業不按英國的商業規則辦事,而是按國內的一套做,在這里是行不通的。很多企業沒有認真研究倫敦奧運的發標情況,派專人一直跟蹤調查。而是指望走捷徑,比如靠政府代表團來訪時推薦一下,認為就能萬事大吉。其實,這么做在這里是沒用的,因為即使是倫敦市長,在商業方面他也沒多大的發言權。”

看來,中國企業在“走出去”后如何熟悉規則,這直接決定它們是否能再次登上奧運的舞臺。不過值得欣慰的是,如果將奧運的參與公司名單進一步放大的話,倒是還能找到幾家中國公司的名字。

比如,水晶石數字科技有限公司曾在北京奧運會開幕式上,向世人獻上了驚艷的《千里江山圖》。作為在2012年倫敦奧運會、殘奧會官方數字圖像服務供應商競標中中標的中國企業,水晶石公司又在繼續用中國創意為倫敦奧運會“造夢”,奧運吉祥物文洛克的宣傳短片同樣是這家企業設計制作。

此外,倫敦奧運會上所有的金屬徽章,也出自中國的企業華江文化之手。

當然,有些沒有進入倫敦奧運名單的中國企業也沒有放棄機會,他們通過各種方式展示形象。比如7月中旬以來行駛在倫敦街頭的公交車上就出現了不少伊利牛奶的廣告。這家為北京奧運提供乳制品的企業進而轉戰英國宣揚企業形象。