拍攝風景之美(續(xù))

2012-12-29 00:00:00晳然

攝影世界 2012年6期

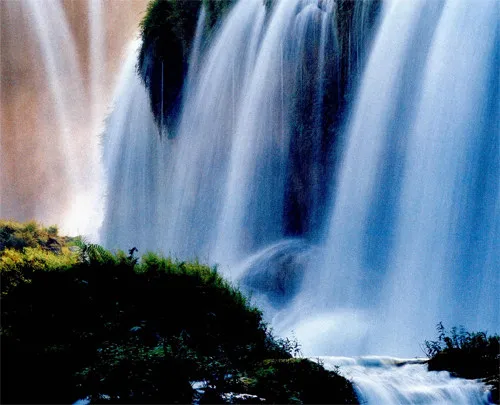

作為一名退休后從事攝影的業(yè)余愛好者,倪益瑾將攝影看作實現(xiàn)“悅心、健體、交友”的方式。雖然攝影并非他的職業(yè),他卻以不輸給職業(yè)攝影家的精神認真對待,勤奮地創(chuàng)作,在拍攝中收獲滿足和快樂,從祖國各地的美景中獲取創(chuàng)作的動力和源泉。

倪益瑾對風景的喜愛始于初中時代。他喜歡閱讀,圖書館是課余和假期他最愛去的地方,鄒韜奮的《萍蹤寄語》、《萍蹤憶語》讓他百讀不厭,這兩本書是作者30年代初在意大利,英國、法國、德國,蘇聯(lián)等國旅行考察的游記,書中的描寫激發(fā)了他想看看外邊風景的愿望。有人說,青少年時代的喜好能影響人的一生,的確如此。在倪益瑾的攝影生涯中,風光一直是他最重要的題材。前故宮博物院院長鄭欣淼這樣評價他:“與其說倪益瑾愛攝影,不如說他更愛拍攝的對象,否則,他不可能為了攝影跑遍祖國大地上的每一個省;即便跑遍了,也不見得總能從任何一個區(qū)域拍攝到如此絢麗多姿的美景。”

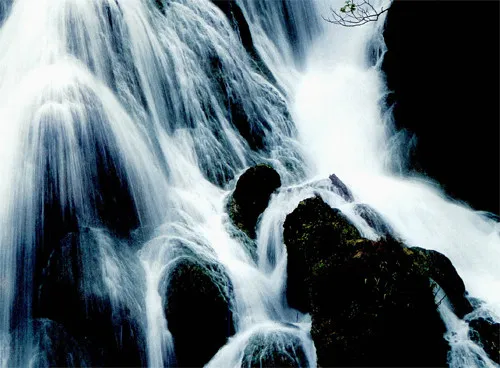

通過風光攝影,倪益瑾想傳遞出一個信息——中國的風光是如此美麗,窮苦家庭出生的他,從小靠人民助學金念書,回顧自己一路健康順利地走來,他對養(yǎng)育自己的這片土地充滿了感激和深情。在拍攝中,他力求呈現(xiàn)祖國山河最美好的一面,西部的遼闊,大氣,江南的秀美,玲瓏都成為了倪益瑾鏡頭下的內(nèi)容。倪益瑾說:“祖國的山水呈現(xiàn)出丘壑奔騰之勢,以感人之心,益見其韻致。”這是他對風景影像創(chuàng)作的理解和感悟。漫游祖國的名山大川,從中領(lǐng)略祖國山川所具有的“氣”和“勢”,以景立志,正是ndThnEBhqw76uxmFqDH8kw==他創(chuàng)作的出發(fā)點。

風光攝影靠天吃飯,但“天”要靠人去追尋,捕捉,坐等是等不來的。有一次倪益瑾到故宮出席完一個活動,途經(jīng)神武門時,看見蔚藍的天空中飄浮著朵朵白云,夕陽將紫禁城和周邊景觀勾畫得層次分明,他匆匆回家取來相機。剛支好三腳架,空中的云朵便匯聚成條狀,從故宮角樓上空放射開來,城樓沐浴在玫瑰色的余暉之中,襯托出故宮的莊嚴和神秘,他將這個難得一遇的瞬間定格了下來。當然這種機遇是可遇不可求的。倪益瑾還拍攝過一幅頤和園的照片,那幅照片足足醞釀了一年的時間。他每周兩次到頤和園散步,都帶著一個寬幅取景器尋覓合適的拍攝位置,能把頤和園從萬壽山到十七孔橋都攝入畫面。2004年的一天夜里下了大雨,第二天一大早倪益瑾便趕到頤和園內(nèi)自己選好的地點,這時天氣,光線十分理想,他拍下了那張構(gòu)思已久的照片,后來被一家攝影雜志選用了。

倪益瑾說,攝影不能奢望走馬觀花就有成果。無奈的等待孕育希望,多次反復積累著藝術(shù)底蘊。大自然是公允的,祖國山河之美是需要挖掘的。當你付出了應(yīng)當付出的一切后,山水才會向你展現(xiàn)雄偉俊秀和婀娜多