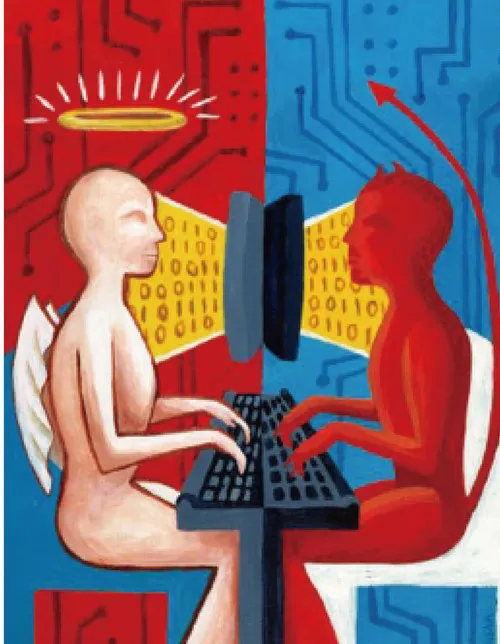

網絡游戲:是天使,還是魔鬼

2012-12-29 00:00:00子夜荷塘

大眾科學 2012年9期

網絡游戲并不完全是“魔鬼代言人”,合理利用還是可以看到它的“天使光環” 的

在互聯網最初發展的幾年,關于網絡對心理和精神造成負面影響的研究報道較多;而近年來互聯網交流的形式多樣化以后,關于網絡交流為人們帶來社會心理支持作用的報道逐漸增加。人們意識到,網絡與心理健康不再是簡單的因果關系。就像是性的問題一樣,可以有美妙可以有邪惡,總要陪伴著我們的一生。而其中的網絡游戲,相信大多數男男女女,不管難度高低與否,多多少少都會一到兩種,下面的名字看起來是否十分眼熟:魔獸世界(美)、穿越火線(韓國)、EVE(冰島)、戰地(瑞典)、最終幻想(日本)、天堂2(韓國)、夢幻西游(中國),甚至三國殺等。

每天沉溺于這些形形色色的網絡游戲,它究竟是我們生活中的天使還是魔鬼?都是! 天使一面是:打游戲讓你的反應變得又快又準;游戲中同樣可以培養團隊精神和助人為樂等。 魔鬼一面是:暴力游戲可能增加暴力傾向;常打游戲影響成績。游戲,玩還是不玩,這是個問題。

在今時今日網絡游戲橫行的時代,一個空前龐大的宅男宅女群體已然出現,成為一個社會和教育界日益關注的熱點。有些教育專家和家長堅決反對孩子玩游戲,甚至為了戒除 “網絡游戲成癮”而采用極端變態的“電擊療法”,網絡游戲究竟是撒旦的使徒,專門勾走孩子的心呢?還是也有它積極向上的一面呢?

撒旦的誘惑

網絡游戲人沉迷游戲成癮,學生成績下降,成人無心工作,那些暴力的游戲更會引導未成年人走上犯罪的道路!家長、老師和教育家很多都覺得玩這些“打打殺殺”的游戲會讓人有更強的暴力傾向,甚至可能走上犯罪。這是真的嗎?

心理學家說“Yes”!Craig Anderson 和 Brad Bushman 等人2010年3月發表在《心理學公報》的一個研究,充分地說明了暴力游戲會讓游戲參與者更加暴力。他們綜合分析了380個關于暴力和暴力游戲的研究,結果發現:在實驗室里,讓參加者玩一會兒暴力游戲就足以讓他們腦子里產生“打打殺殺”的念頭。另外那些長期研究還告訴我們,資深暴力游戲玩家比不打這類游戲的人總體上會對暴力事件表現冷漠。因此,暴力游戲就是反反復復地讓你鍛煉自己的“攻擊”力,同時在你頭腦中植入“打架神馬的不是壞事兒”的想法。在通過暴力游戲修煉成暴力熊的路途上,男女之間沒有什么差別。不過普遍來說,男生會更喜歡打暴力游戲。在做不同文化的對比時發現,美國暴力游戲玩家的暴力意識比日本玩家更強,而日本玩家則更關注那些暴力帶來的效果。

我在大學校園里的時候,總是聽說又有某某寢室的某某同學因為每天打網游,成績一落千丈,就要被請家長勸退啦!于是得出結論:這同學就是因為“沉迷游戲”才會成績那么差啦。這個估計也是很多家長把孩子和電腦隔離起來的原因吧。

回答這個問題最好的辦法就是找一些從沒打過電玩的孩子,讓他們打一段時間游戲,看他們的成績是否下降。一個發表在今年4月的《心理科學》上的研究就在現實場景中做了一次這樣的實驗。心理學家 Robert Weis 和 Brittany Cerankosky找到了一群6-9歲沒玩過電子游戲的男孩,其中一組剛擁有PS2,另一組則沒有。通過測試第一組的孩子在拿到PS2前后幾個月的閱讀、寫作和數學成績的變化,發現與不打游戲的孩子相比,他們在閱讀和寫作上都退步了,但數學成績卻沒什么變化。研究者認為可能是由于玩游戲的時間占去了原來學習閱讀和寫作的時間導致的。

天使的禮物

不要以為網絡游戲就是百害而無一利,打游戲,尤其是動作類游戲可以讓人反應更靈活。2009年底發表在《心理科學近期趨勢》的研究中,Dye, Green和Bavelier找了兩組學生:過去一年每周打游戲超過5小時的游戲玩家,與從不打游戲的非游戲玩家,然后分別讓他們進行一系列的視覺加工測驗,都要求在看到某個東西的時候快速反應,同時要保證正確率。這個研究讓我們看到了游戲玩家是很“強大”的。他們在這些測試中的表現都比非游戲玩家好,不僅更快,而且準確率也很高。這個研究啟發人們,玩游戲也可以是一種很好的訓練反應能力和準確性的訓練,可以用于訓練那些有認知障礙或認知遲緩的團體,比如說老年人。而且一些網游關于充分配合才能通關的設置使得隊員們建立了一種良好的合作機制,表現出顯著的團隊精神,這也可以用來培養孩子的合作意識,不再以自我為中心,不失為一種良好的教育方式。

既然暴力游戲可以導人向“惡”,那有沒有游戲可能會導人向善呢?2010年2月發表在《人格與社會心理學》中的一篇文章就讓我們看到玩家的“好心腸”。研究者讓一組參加者玩一款叫做《城市危機》的游戲。在這個游戲中,你需要駕駛直升機去犯罪現場救人,然后追蹤罪犯。另一組參加者則玩傳統的俄羅斯方塊游戲。在實驗開始的時候,一個女主試會在參加者旁邊觀察他/她打游戲。這時,突然一個男人沖進來,嚷著說自己是女主試的前男友,接著就開始騷擾這位女士,如果這個參加者沒有做出任何幫助的行動(比如對這個男的說些什么或者去找其他主試幫忙),那么這位男士就會在2分鐘之后離開。研究者感興趣的就是,究竟這個參加者會不會幫忙。結果是顯而易見的。在玩《城市危機》的參加者中,有50%的人都嘗試幫助這位女士,但在俄羅斯方塊組只有25%的人出手相助。這個研究讓我們知道,在短期內玩這種傳遞積極信息的游戲,會讓人在當下更可能作出助人行為,但長期來說對玩家會產生何種影響還并不了解。不過這點可以提示游戲的設計者,他們不一定要成為暴力的幫兇,設計一些積極的游戲或在游戲中加入正面的信息說不定可以培養出更有愛心的玩家呢。

社會普遍認為,人們之所以沉迷游戲,是因為在現實中得不到滿足,才轉而向虛擬世界尋求慰藉。美國加州理工學院未來學院游戲研發總監麥戈尼蓋爾則認為,正是因為現實世界已經喪失了賦予人們成就感的功能——而游戲成功做到了這一點——人們才會癡迷游戲。她還進一步提出,與其將游戲當成發泄或逃避的借口,不如善加利用,把人們對游戲的狂熱轉化為改變世界的動