發(fā)酵飼料對楓葉鴨生產(chǎn)性能的影響

駱延波 付道領(lǐng) 胡明 李璐璐 齊靜 劉玉慶

摘 要:為探討發(fā)酵飼料對楓葉鴨的生長速度、飼料轉(zhuǎn)化率、死亡率等的影響,本試驗選用2008只3日齡楓葉鴨商品代,隨機(jī)分成試驗組和對照組2組,試驗組日糧是在對照組日糧基礎(chǔ)上添加0.1%發(fā)酵菌種。結(jié)果表明,平均體重和日增重試驗組比對照組分別提高3.93%和7.8%,料肉比降低7.77%,經(jīng)t檢驗試驗組與對照組差異顯著(P<0.05)。試驗結(jié)果表明,添加0.1%菌種的發(fā)酵飼料能促進(jìn)肉鴨增重,提高飼料報酬,降低死亡率。

關(guān)鍵詞:發(fā)酵飼料;楓葉鴨;生產(chǎn)性能

發(fā)酵飼料是指在人工控制條件下,微生物通過自身的代謝活動,將植物性、動物性和礦物性物質(zhì)中的抗?fàn)I養(yǎng)因子分解或轉(zhuǎn)化,產(chǎn)生更能被牲畜采食消化、吸收的養(yǎng)分更高且無毒害作用的飼料原料[1]。發(fā)酵飼料是利用益生菌對飼料進(jìn)行發(fā)酵得到的一種新型微生物類飼料,其中的益生菌可通過改善腸道微生態(tài)動態(tài)平衡、對動物產(chǎn)生有利影響,可以提高畜禽的生產(chǎn)性能和飼料利用率,提高機(jī)體免疫力,改善畜產(chǎn)品品質(zhì),減少惡臭,防治環(huán)境污染[1-3]。目前,關(guān)于發(fā)酵飼料在豬、雞等動物方向研究報道的比較多[4-6],而對肉鴨尤其楓葉鴨方向研究的相對較少[7-9],而且研究得不系統(tǒng)。楓葉鴨商品代具有生長快、肉質(zhì)好、屠宰率高和飼料轉(zhuǎn)化率高等特點,現(xiàn)已成為我國肉用鴨的主要品種之一。試驗研究發(fā)酵飼料對楓葉鴨生長性能的影響,為發(fā)酵飼料的研發(fā)及其在肉鴨生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用提供科學(xué)依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 發(fā)酵用益生菌 實驗室采用液體發(fā)酵技術(shù)自行培養(yǎng)的,菌種主要包括乳酸菌和枯草芽孢桿菌,活菌總數(shù)100億CFU/ml。

1.2 飼養(yǎng)試驗

1.2.1 試驗動物及分組 將同一棚舍的3日齡的楓葉鴨商品代隨機(jī)圈出400只作為試驗組,其余1608只作為對照組。

1.2.2 試驗飼料 對照組使用菏澤六和顆粒飼料,試驗組使用的飼料為在飼料中按照0.1%比例噴灑添加益生菌溶液,混勻,在密閉容器中發(fā)酵7d后使用。

1.2.3 飼養(yǎng)管理 兩組均按照《鴨無公害飼養(yǎng)綜合技術(shù)》進(jìn)行。全程網(wǎng)架養(yǎng)殖,自由采食與飲水。試驗組只使用發(fā)酵飼料,不使用抗生素等藥物,其余與對照組相同。

1.3 指標(biāo)測定及統(tǒng)計 試驗期間記錄每日的投料量和余料量、每日的死亡數(shù),并于試驗始末稱取鴨的體重,計算分析平均日增重、采食量、料肉比( 平均體重/平均耗料量)、成活率等指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析。

1.4 內(nèi)臟器官形態(tài)觀察 屠宰后觀察肉鴨肝臟、脾臟、腸道等器官的形態(tài)。

1.5 試驗時間與地點 2014年4月15日至5月23日,共計35d。飼養(yǎng)試驗在鄆城某養(yǎng)鴨戶進(jìn)行。

1.6 統(tǒng)計分析 試驗結(jié)果采用t檢驗進(jìn)行分析。

2 結(jié)果與分析

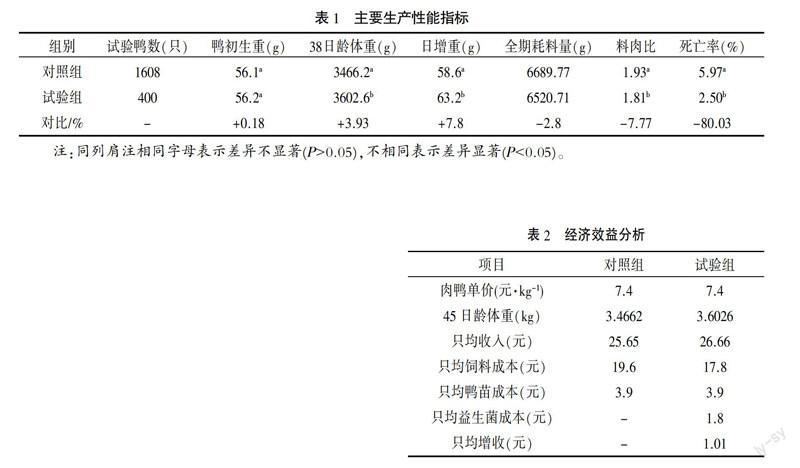

2.1 主要生產(chǎn)性能指標(biāo) 添加發(fā)酵益生素的試驗組肉鴨表現(xiàn)生長快,死亡率低,腸道疾病減少。試驗結(jié)果見表1。

2.2 平均體重和日增重 38日齡試驗組鴨平均體重和日增重比對照組分別提高3.93%和7.8%,料肉比試驗組與對照組差異顯著(P<0.05),表明發(fā)酵飼料能促進(jìn)肉鴨生長,提高鴨只體重。

2.3 料肉比 由表1可得出,試驗組肉鴨每長1 kg體重比對照組少消耗飼料0.12kg,提高飼料報酬7.77%,經(jīng)t檢驗差異顯著(P<0.05)。說明發(fā)酵飼料可以提高飼料轉(zhuǎn)化率,降低成本。

2.4 死亡率 表1顯示,試驗組鴨只38日齡死亡率為2.50%,對照組為5.97%,差異顯著(P<0.05)。說明添加益生素能提高肉鴨的成活率,減少死亡。

2.5 內(nèi)臟器官 相對于對照組,試驗組楓葉鴨肝臟顏色淺,體積較小,腸壁薄。

2.6 效益分析 見表2。

從表2可以看出,試驗組肉鴨比對照組只均增收1.01元。按毛利潤計算,試驗組的收益率比對照組提高4.39%。

■3 討論

3.1 發(fā)酵飼料對肉鴨生長性能的影響 飼料發(fā)酵劑內(nèi)含有的微生物菌群能打破飼料原料中堅韌的植物細(xì)胞壁,將纖維素果膠質(zhì)等難以降解的“大分子”物質(zhì)轉(zhuǎn)化為單糖和寡糖等“小分子”物質(zhì),并生成多種有機(jī)酸、維生素、生物酶、氨基酸及其他多種未知生長因子,大大提高了所發(fā)酵物料的營養(yǎng)水平和消化利用率[1,11]。枯草芽孢桿菌與乳酸菌在發(fā)酵飼料過程中產(chǎn)生豐富的蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、果膠酶、葡聚糖酶及纖維素酶等,而其中很多酶類是動物本身不具有的,相當(dāng)于持續(xù)補(bǔ)充外源性酶,并對飼料中大分子物質(zhì)進(jìn)行了初步分解,加快飼料在動物體內(nèi)消化吸收,提高了其消化利用率,降低飼料消耗。本試驗結(jié)果表明在肉鴨日糧中添加益生素能提高飼料利用率,對肉鴨的生長有一定的促進(jìn)作用,其增重效果顯著,與在肉雞中的試驗結(jié)果類似[10]。

3.2 發(fā)酵飼料對肉鴨降低死亡率的影響 枯草芽孢桿菌進(jìn)入腸道后,從芽孢快速萌發(fā)成營養(yǎng)體及生長過程中消耗大量的氧氣,造成腸道缺氧環(huán)境,促進(jìn)了乳酸菌、雙歧桿菌等大量繁殖,同時乳酸菌產(chǎn)生大量乳酸和抗菌物質(zhì),造成酸性腸道環(huán)境,從而抑制病原菌的生長和繁殖[4,5]。另外,枯草芽孢桿菌能激活小腸粘膜非特異免疫應(yīng)答刺激因子,通過激活淋巴細(xì)胞增殖和分化,發(fā)揮非特異免疫功能,促進(jìn)細(xì)胞免疫功能發(fā)揮。本次驗結(jié)果表明發(fā)酵飼料能增強(qiáng)肉鴨機(jī)體抵抗疾病的能力,降低死亡率。

3.3 發(fā)酵飼料對內(nèi)臟器官的影響 發(fā)酵飼料中部分大分子物質(zhì)分解為小分子物質(zhì),易于吸收,減輕了肝臟與腸道的負(fù)擔(dān)。另外試驗組未使用抗生素,肝臟在解毒方面負(fù)荷較小,因此分解后的物質(zhì)在肝臟中的蓄積也少,因此肝臟顏色較淺,體積較小,腸道相對正常,腸壁較薄,能夠更好地吸收營養(yǎng)成分。

3.4 發(fā)酵飼料可以部分替代抗生素 發(fā)酵飼料是益生菌使用技術(shù)的擴(kuò)展,能顯著地提高楓葉鴨的生產(chǎn)性能[11],促進(jìn)其生長,提高飼料轉(zhuǎn)化率,降低死亡率,同時也能促進(jìn)產(chǎn)生抗菌肽等抑菌物質(zhì),因此可以部分替代藥殘高的抗生素,減少抗生素的使用,減緩抗生素的毒副作用,同時也減少了藥殘。

參考文獻(xiàn):

[1] 劉艷春.微生物發(fā)酵飼料在動物生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].中國畜牧業(yè),2015(2):46-47.

[2] 涂小麗,鐘芳,鄧伏清,等.微生物發(fā)酵飼料對生長豬生產(chǎn)性能和營養(yǎng)物質(zhì)利用率的影響[J].飼料工業(yè),2015(2):36-38.

[3] 聶志武.飼用益生素[J].中國飼料,1998(5):9-10.

[4] 魏金海,趙娜,楊雪海,等.發(fā)酵飼料對斷奶仔豬生產(chǎn)性能、血液生化指標(biāo)和飼料養(yǎng)分表觀消化率的影響[J].中國糧油學(xué)報,2009,24(2):129-131.

[5] 李旋亮,李建濤,潘樹德,等.發(fā)酵飼料對斷奶仔豬腸道腸粘膜形態(tài)的影響[J].飼料工業(yè),2014(4):38-41.

[6] 呂東海.益生素與抗生素對肉鴨生產(chǎn)性能影響的試驗[J].廣東飼料,2001(6):15-17.

[7] 朱立國.肉鴨微生物發(fā)酵飼料的工藝研究及應(yīng)用[D].西安:西北大學(xué),2007.

[8] 肖發(fā)沂,牛鐘相.微生態(tài)制劑對櫻桃谷肉鴨生產(chǎn)性能的影響[J].黑龍江畜牧獸醫(yī),2010(5):72-74.

[9] 盛祖勛,孔令勇,楊雪林,等.微生態(tài)制劑對櫻桃谷肉鴨生產(chǎn)性能的影響[J].畜牧與獸醫(yī),2012,44(6):50-52.

[10] 石傳林.加酶益生素飼喂肉仔雞試驗效果[J].中國畜牧雜志,1999(3):14-15.

[11] 馬傳興,王寶維.微生物發(fā)酵飼料發(fā)展現(xiàn)狀及展望[J].飼料博覽,2014(5):29-32.