“購島”鬧劇的經濟代價

2012-12-31 00:00:00王延輝

環球人物 2012年28期

隨著釣魚島主權爭議的發酵和升級,中日關系在邦交正常化的“四十不惑”之年全面降溫。日前,中國商務部新聞發言人沈丹陽表示,日本非法“購島”鬧劇,勢必影響、損害中日經貿關系正常發展。進入9月份以來,來自中國民間和市場的抵制日貨行動此起彼伏,如今,中日經貿已經如同寒意漸濃的天氣,讓人感到冷風撲面。

日系產品遭遇“阻擊戰”

在中日關系40年的發展歷程中,人們對“政冷經熱”習以為常,而這次似乎是“政冷經冷”。

據海關統計,中國是日本第一大貿易伙伴、最大出口市場和進口來源國,2011年中日雙邊貿易額3428.9億美元(1美元約合6.25元人民幣),40年來增長了340多倍。今年前三季度,中日雙邊貿易總值為2487.6億美元,下降1.8%。海關總署數據顯示,今年9月中日貿易似乎未受“釣魚島”事件影響,但專家認為,9月交貨的進出口商品是此前訂單,外貿數據有一定滯后性,在四季度,影響可能顯現。

在微觀層面,人們已經有了直觀的感受。以汽車行業為例,包括豐田汽車在內的日系品牌車商,正通過減產、停產甚至轉移等方式應對市場需求大幅下降的局面。10月22日至26日,豐田在華最大工廠豐田天津廠(一汽豐田)將停產。

而在此之前,豐田、本田、日產、馬自達等日系品牌的中國工廠已出現部分停工。與停工、停產相對應的是日系車銷量的下降。日本三大汽車巨頭豐田、日產和本田公司10月9日公布的數據顯示,三大車企9月在華銷售遭遇滑鐵盧。其中,豐田在華銷量同比大幅下降49%,日產同比減少35%,本田減少41%。

10月10日,中國汽車工業協會發布了9月產銷數據,日系車總銷量16萬輛,環比下降29.5%,同比下降41%;日系車的市場占有率從8月份的19%降至12.2%。中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育告訴環球人物雜志記者:“9月份主要國外品牌乘用車銷量美系、韓系、法系分別增長12.1%、15.3%和32%,而日系是下降的,正因如此,我們才看到豐田為此痛哭流涕。”

還有旅游業。據北京師范大學金融研究中心主任鐘偉研究,目前中國大陸赴日旅游年消費約180億美元,占赴日旅游外國人市場的1/4,如果加上到日本旅游的臺灣同胞,中國人幾乎占赴日旅游人數的半壁江山。“購島”鬧劇發生后,據《東京新聞》報道,日本全日空航空公司和日航已合計取消9月到11月的預訂座位5.2萬多個。

此外,其他在華日系家電、電子產品、日化等領域也都出現停業、停工等現象。

擊中日本經濟軟肋

“市場和民間自發的抵制已經形成了經濟制裁的效果。這種影響一方面體現在制造業出口和銷售下降,旅游業收入減少;另一方面體現在資本市場上日本企業股價普遍顯著下跌,汽車、電子、零售、旅游等行業受影響較大。如果全面經貿戰開打,日本所受損失會更嚴重一些。”梅新育說。

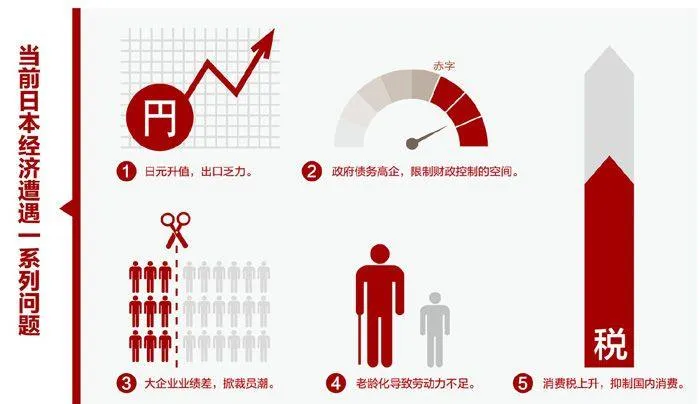

全國日本經濟學會秘書長、中國社會科學院日本研究所經濟研究室主任張季風談及此次島爭對日本經濟的影響時,直接點到了日本經濟的軟肋——“外部依賴癥”。“汽車銷量下降,意味著日本的高端零部件對華出口減少了,本來1—8月份日本對華出口就已經出現負增長,這對日本經濟的負面影響極大。”

張季風分析說,近年來,外需幾乎成為日本經濟唯一的拉動因素。由于長期通縮,日本經濟處于低迷狀態,生產很難增加,收入基本是負增長或零增長,因此占GDP近60%的個人消費的提高無從談起;生產不增加,設備投資的動力就會減弱;公共投資方面,日本政府的長期債務負擔已經超過了GDP的200%,增加公共投資的余地也很小,也就是說,包括“民需”和“公需”在內的整個內需對經濟的拉動幾乎為零,出口成為日本經濟的救命稻草。而出口的減少可能導致日本經濟再次陷入“出口減少—生產減少—失業增加—收入減少—消費減少”的惡性循環。“來自中國的經濟反制對日本經濟的影響很大,但不足以致命,可能令日本的經濟增長速度更慢一點。之前,日本政府預測2012年的經濟增長目標值是2.2%,現在可能下降到1.5%甚至零增長。”張季風直言。

對日本國內產業來說,生產成本和技術革新本來就已讓曾經驕傲的家電等產業全行業虧損,需要通過轉型升級和向海外重新布局來擺脫困境,如果對華出口受阻,這種轉型升級和重新布局會更難以推進。梅新育表示,作為世界第二大經濟體和全球唯一擁有聯合國產業分類所有工業門類的國家,中國在國內市場規模、人力資源、基礎設施、公共服務、產業配套等方面的優勢,不是其他新興市場和大多數發達國家所能比擬的。“經過去年的破壞性地震和由此而來的客戶、市場份額損失,許多此前不愿向中國轉移生產的日本企業已經不得不考慮轉移一部分生產能力過來,如果中國現在把它們拒之門外,這個代價它們無法承受。”梅新育說。

中國經濟也會受影響

在張季風看來,經濟反制從長遠看對中國經濟也有影響。以汽車為例,目前在華日資汽車生產廠家如廣本、一汽豐田、東風日產,中方的出資比例達51%、52%,其他一些小廠家如鈴木、馬自達、三菱,中方的出資比例更高。而且,來自日本的核心零部件只占10%左右,國產化率達到80%—90%,因此,少生產或少銷售一臺車,中國同樣遭受損失,而且損失額大于日本。“現在經濟全球化,你中有我,我中有你,誰想把誰摳出去很難,抵制日貨有時實際也是在抵制自己。”張季風同時分析,日本在華企業目前大約有2萬家,在華日資企業直接和間接吸納的中國就業人數近1000萬人。“如果日本逐漸縮小在中國已經存在的投資甚至撤資,中國經濟自然也要受影響。”

另外,從中國商務部公布的數據可以看出,中國在中日雙邊貿易中長期處于逆差,日本出口到中國的產品中,中高端及高科技產品較多;中國出口到日本的產品中,中低端產品比例較大。梅新育認為,日本對華出口絕大部分并非消費品,對我們來說,大部分產品不容易找到替代貨源,這在汽車、電子等產業表現得尤為突出,“在這種情況下,過于抵制日貨必然讓我們自己的產業、出口和就業遭受重創。”

當然,根據2011年海關統計顯示,中日貿易已占日本對外貿易總額的21%,占中國對外貿易總額的9%。從這個角度分析,日本經濟對中日貿易的依存度要比中國經濟對中日貿易的依存度高一些,“這種不對稱的依存度,決定了中國有能力在兩敗俱傷的經貿戰中讓日本付出更大代價。”梅新育說。

當心美國坐收漁利

中日釣魚島之爭背后一直有只黑手。張季風說:“從事件本身可以看得非常清楚,40年前美國就埋下了隱患,島爭的每一步背后都能看到美國人不太光彩的影子。”張季風認為,去年年底以來,中日之間進行的互購國債、人民幣直接交易等經濟領域的合作,對美元的地位構成嚴重威脅,特別是中日韓首腦宣布“中日韓自貿區”談判將在年內啟動,一種將美國排除在外的東亞區域經濟融合局面可能要出現,這是美國絕不能容忍的。“現在的結果是美國人最希望看到的。”

梅新育在談到對日經濟制裁的時候也強調要注意分寸和對策。在殘酷的國際競爭中,熾烈的愛國熱情與冷靜到冷酷地步的理智缺一不可,旨在維護領土主權的斗爭尤其需要把握分寸,以免結果適得其反。“中日兩國經濟社會基本面決定了兩國綜合國力發展趨勢更有利于中國,只要我們能保持國內政治穩定,時間就站在我們一邊。我們要力爭選擇對我們最有利的時機,不能由于沖動而落入別人的圈套。”

中日經濟的互補性很強,亞洲經濟一體化最終是一個共贏的格局。梅新育希望中日經貿摩擦盡快過去,中日韓自由貿易區談判如期開始,東亞貨幣互換網絡不要退步。“我們在這幾個問題上要為未來而談判,不能僅僅著眼于當前幾個月。”

編輯|尹潔 美編|黃浩 圖編|傅聰 編審|