“打假斗士”的雙面人生

2012-12-31 00:00:00黃瀅

環球人物 2012年9期

過去10多年,關于方舟子的報道不計其數,坊間議論更是五花八門。對這其中的不少關鍵詞,方舟子有自己的不同看法——有人說他“詐騙”,他說自己從不會為了賺錢特意去做什么;有人說他“偏執”,他說那些人并未接觸過他;還有人說他“孤獨”,他反駁說自己有很多朋友;有人說打假者也并不“健康”,他則堅稱自己沒有“病”……方舟子究竟是怎么樣一個人?

從小就想“自由”

方舟子,原名方是民,1967年9月生于福建省漳州市云霄縣。

2001年,在寫給時任中國青年報記者劉菊花的電子郵件中,方舟子這樣介紹自己:“我不像薩特(法國作家)那么幸運,并非出身于書香之家,父母連知識分子都算不上(我父親高中畢業,母親則只有小學文化程度),但他們很注意子女教育,很鼓勵子女買書、讀書。我從幼兒園開始就養成了買書的習慣,零花錢大都用于買書了。”他還說自己“從小是個聽話的好孩子,學習成績歷來是年級數一數二”。

劉菊花后來在題為《網絡奇才方舟子》的報道中寫道:“方舟子從小就表現出對詩意的敏感,7歲左右,已經為‘兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天’中所發現的美妙新世界而欣喜……高一時第一次接觸到現代派詩,并為其奇麗所吸引,所讀到的第一首朦朧詩是北島的《一朵迷路的蒲公英》。”

方舟子自己也會寫詩,上高中時,他開始用“方舟子”做筆名,并且沿用至今。“方舟在古文中的意思是兩條船并在一起。我是個‘腳踏兩條船’的人,一條學術的船,一條文學的船,兩個都不能舍棄。”方舟子說。

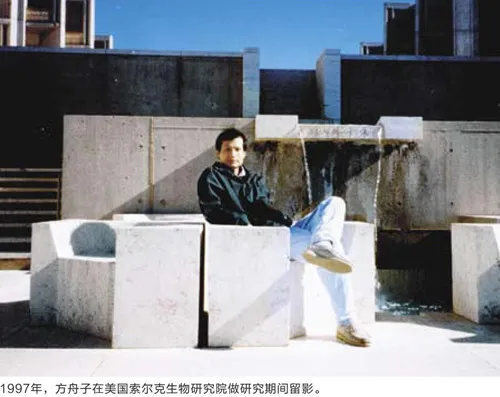

1985年,方舟子從云霄一中畢業,同年以全省語文單科第一名的成績考入中國科技大學生物系。之所以做出這樣的選擇,“乃是因為知道詩歌創作可以業余玩玩,生物研究卻必須有專業訓練”。1990年,方舟子赴美留學,5年后獲美國密歇根州立大學生物化學博士學位。此后,他先后在美國羅切斯特大學生物系、索爾克生物研究院做博士后研究,研究方向是分子遺傳學。

若干年后,方舟子向記者坦承,自己最初的理想是當個終身教授。“我從小就想當一個自由人,生活上自由、思想上自由,不要人管我。”他認為做了終身教授,這輩子就輕松了,沒人管了,可到了美國才發現并非如此。“我看到我的導師整天在找項目、寫報告。他說,‘等你變成教授,你就成了個秘書’。這種日子我怎么過?”

方舟子開始轉而尋找另一個理想,決定“改行當個作家,這樣就自由了”。1993年,他開始在網上進行科普創作,并于次年創辦網絡文學刊物《新語絲》,自任社長。《新語絲》的名字源自新文化運動時期魯迅、錢玄同、林語堂等人創辦的刊物《語絲》,內容包含隨筆、評論、詩歌、小說、文史哲及科普小品等。

“戳穿皇帝新衣的人”

說起自己“打假之路”的開端,方舟子這樣對環球人物雜志記者描述:“2000年,中國的互聯網發展十分迅速,一些報刊也開始上網。我比較關心國內生物學的發展,卻因為身在美國,對國內的情況并不是很了解,就到網上去看,結果就發現了很多造假騙錢的現象,卻沒人揭露。我于是利用新語絲網站做平臺,開始登一些揭露性的文章。”

2000年3月,新語絲網站設立“立此存照”專欄,揭發由中國報刊暴露出來的學術、新聞腐敗。年底,又在此基礎上設立了“立此存照——打假學術、新聞、網絡腐敗”網頁。“立此存照”宣稱:“學術必須誠實,新聞必須真實,網絡必須踏實。它們都應該與虛假無緣。如果有人不遵守游戲規則,不管地位多高,名氣多大,我們都要揭露他。”

曾轟動一時的“基因皇后”事件,是方舟子打假的第一案。2000年8月,美籍華人科學家陳曉寧攜帶自己多年的研究成果——3個基因庫回到北京。在當年的媒體報道中,“1988年出國留學的陳曉寧已是世界生物科學界頂尖級人物”,她自己也介紹稱,3大基因庫“目前在世界上獨一無二,價值無法估量”。陳曉寧隨后被冠以“基因皇后”的稱號。

2000年9月,方舟子通過《中華讀書報》發表時評,稱“同等產品用幾千美元就可以在國際市場上買到”,且陳曉寧只是一位“在國際遺傳學界默默無聞、連博士學位都沒有、既沒有培養研究生資格也無權領導課題研究的技術人員”,整件事情,不過是“由陳曉寧女士的丈夫汪海濤先生擔任董事長兼首席執行官、剛剛成立的北京博寧基因工程科技有限公司所一手操作的商業炒作”。方舟子對陳曉寧的揭發,影響了國內媒體對此事的后續報道,“基因皇后”迅速銷聲匿跡。

對“核酸營養”騙局的揭露,發生在“基因皇后”事件之后,卻成為方舟子最重要、最具影響力的打假案例。

國內的核酸營養保健品熱潮興起于1998年之后。該類保健品廠商宣稱,“生理學家用大量試驗證明,一個人要維持每天正常的生理活動,至少需要2.5克量的核酸,不然就會患核酸缺乏癥”,一些專家教授甚至鼓吹,自己發明的核酸營養產品就是當年秦始皇派徐福東渡尋找的“不老仙丹”。

2001年1月至9月,方舟子先后撰寫了《新的商業騙局和新的“基因皇后”》、《為什么說“核酸營養品”是商業騙局?》等文章,指出“核酸營養”是美國紐約州一位普通醫生在上世紀60年代末“發明”的,曾在美國掀起熱潮。“1981年,由于美國郵政部的控告,美國法庭連續4次判決‘核酸營養’是個用虛假廣告騙取消費者錢財的商業騙局。那之后,這股‘核酸營養’熱在美國就消失了,在美國的商店再也見不到核酸營養品,只是在互聯網上還偶爾見到有人在推銷”。在他看來,“核酸營養”不僅沒有保健作用,還會有副作用。

方舟子的文章在國內掀起了一場關于“核酸營養”的論戰,給國人的科普知識上了重要一課,“核酸營養”也在光環退去后,從天上迅速落地。

彼時,輿論對于方舟子的報道還相當正面,稱其為“戳穿皇帝新衣的人”、“學術打假英雄”等等。正是在此期間,劉菊花“接了一個采訪方舟子的任務”。長期的接觸讓她改變了對方舟子“思想僵化、科學主義、沒有情調、呆板可笑”的印象,并在日后與其結為夫妻。

打假方式方法備受質疑

然而,此后不過幾年的光景,國人對方舟子的態度突然發生了轉變。2005年3月,在接受《外灘畫報》采訪時,方舟子說,如果說指責自己的人越來越多,可能是因為自己的活動“涉及了越來越多人的直接或間接利益”。當年10月,他面臨的“指責”進一步升級。

10月8日,新語絲網站刊登了一篇署名為“嚴晉”的舉報投稿,稱青年農民問題學者于建嶸“號稱‘行走在鄉間’,‘用腳寫作’”,卻“3分調研,7分編造,10分炒作”。文章列舉了諸多“證據”,其中一條是“于建嶸目前只是一個副研究員”,而并非其對外宣稱的研究員。第二天新語絲又刊登了于建嶸的公開信,信中逐條反駁了嚴晉的指控。對于職務問題,于建嶸的解釋是“社科院2004年1月16日發給我的工作證在我的職務一欄上標明的是‘研究員’”。不過在這封公開信的上端,方舟子給加了個“按語”:“我在中國社會科學院農村發展研究所的網站見到如下公告(按語附上了相關公告的鏈接,公告將于建嶸稱為‘我所副研究員’),這是不是意味著于建嶸現在又成了‘副研究員’了?還是連本所的人也搞不清楚他究竟是研究員還是副研究員?”

10月14日,方舟子收到兩封署名為“中華人民共和國公民于建嶸”的措辭嚴厲的電子郵件。那之后,方、于二人開始在各種場合和文章中互稱“地痞流氓”,國內各大網站、論壇也充斥著關于此事件的討論。漸漸地,越來越多人站到于建嶸這一邊。一些人認為,看過于建嶸的書后發現他的調查的確深入、扎實;另一些人則認為,方舟子學的是生物化學,卻多次越界涉足人文科學領域,管得太寬且批判時直接披露對方姓名,不留情面,不會肯定對方的優點,更多的人則直接批評他固執自大,為人刻薄、乖戾。

也是在同一年,方舟子還多次質疑西安翻譯學院及其院長丁祖詒偽造世界排名、肖傳國的“肖氏反射弧”手術功效虛假宣傳,等等。漫長的口水戰之后,2005年8月和10月,西安翻譯學院和肖傳國分別以“損害名譽權”為由將方舟子告上法庭。2007年,西安市中級人民法院和武漢市中級人民法院終審均判方舟子敗訴。但在這件事情的影響下,肖傳國先后兩次落選中科院院士,方舟子學術批評的方式方法,也備受質疑。

2010年8月29日傍晚,方舟子在北京其住所附近遭人襲擊,一人向其面部噴射辣椒水,另一人持鐵錘砸傷其腰部,輿論一片嘩然。事后證明,該案幕后策劃者便是肖傳國。

事后,在接受南方某媒體采訪時,方舟子的律師彭劍曾感慨:“方舟子10年打假,把該得罪的人全都得罪了。他是中國樹敵最多的人。”而方舟子本人卻似乎并不在意外界的議論和指責,依然我行我素,炮轟唐駿學歷造假、質疑李開復“副教授”身份造假、劍指韓寒“百分之百有代筆”……在自己的博客中,方舟子則用金庸筆下的兩個人物形容自己:“有點類似令狐沖,當然也有點像蕭峰,我經常是一個人獨對很多人。”

希望做個陪著孩子成長的父親

“方舟子打假雖然值得肯定,但他犯了‘唯科學主義’的錯誤。”這是在一系列打假風暴之后,中國人民大學教授、社會學家周孝正做出的評價。方舟子卻說:“‘科學主義’的意思是說什么事情都用科學來判斷,這并不是一個好詞。科學主義或許認為科學是萬能的,但我并不這么認為,我只認為沒有科學是不行的,在與科學有關的問題上要講科學,但并非所有事情都要講科學。”

“講科學”時的方舟子和“不講科學”時的方舟子,判若兩人。打假之外,他也能發現生活的美好,愿意去享受。他有一個女兒。他說,除了打假,自己的時間主要用來“寫東西,看很多材料和書”,再有空“就跟女兒玩一玩,希望能做一個陪著孩子成長的父親”。

方舟子的愛好很少,以前喜歡下棋,現在也基本沒時間了。但有兩樣他一直堅持著,一是從1987年開始每天都打太極拳,二是喜歡看美國電影,尤其是過去的老電影。他寫過一本關于美國電影的書,沒有出版,最近準備把那些文字放到他的一本文集里。

在劉菊花的長文《網絡奇才方舟子》中,方舟子說:“我大概屬于那種眼里容不得沙子的人。別人愿意怎么稱呼,我都無所謂……總有一天,我終將退隱到家鄉的島上,自我畫地為牢,讓一千四百首詩包圍我。”一面是一個“眼里容不下沙子的人”,另一面又希冀著過一種閑云野鶴般的生活。世人或許很難從媒體或網絡中看到一個完整的方舟子,但一個人在工作與生活中的狀態本就可能不同,較真兒與隨和在他身上同存,似乎也是合情合理的。