美國大使為國家“還債”

2012-12-31 00:00:00黃培昭牟宗琮

環球人物 2012年26期

沒意識到危險

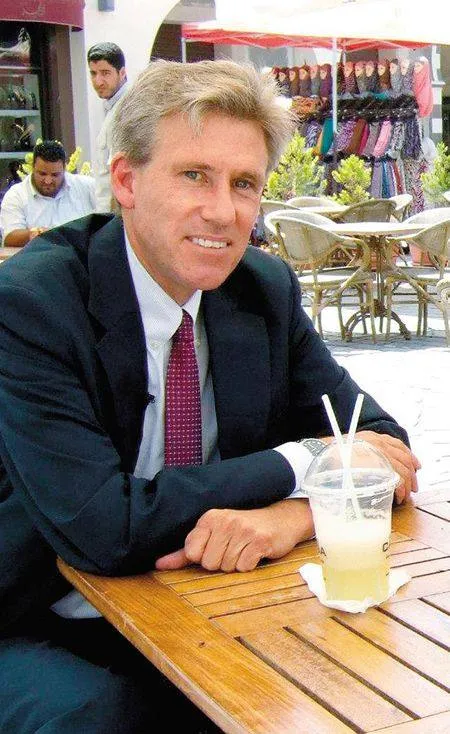

52歲的史蒂文斯一直對阿拉伯世界充滿興趣,但至死也沒真正理解那個地方。他能操一口流利的阿拉伯語和法語,那是北非的兩種通用語言。1982年,他從加州大學伯克利分校畢業后,作為志愿者來到北非國家摩洛哥教英語。他當年的朋友瓦萊麗說:“1983年,我們在摩洛哥培訓。有個高個子的金發男孩很出名,總是用老派的禮儀對待所有人。他總是說他想成為大使,那時我們都不懷疑這一點。”29年后,共和黨參議員麥凱恩曾在利比亞與史蒂文斯見面。史蒂文斯彬彬有禮地堅持親手為客人調制卡布其諾咖啡。麥凱恩對他的風度和調咖啡的手法印象深刻,覺得他“就像在執行外交任務一樣”。

史蒂文斯一生的大部分時間都在執行外交任務。1991年,他進入國務院駐外機關事務局,先后在敘利亞、埃及、沙特阿拉伯和以色列工作。2011年4月,他搭乘一艘希臘貨船,和10多名美國外交官、保安人員以及一批車輛、裝備到達班加西。當時,北約正積極支持利比亞反對派武裝推翻卡扎菲政權。史蒂文斯清楚地記得,反對派武裝在班加西的廣場上升起了美國、英國、法國的國旗,還把廣場命名為自由廣場。但很快,他下榻的酒店停車場遭到了汽車炸彈的襲擊。他只得搬進了一座別墅。

在班加西,史蒂文斯代表美國政府與利比亞反對派對話。卡扎菲政權被推翻后,他成為首任美國駐利比亞大使。他期待這個國家成為一個“對西方友好的民主國家”。在寫給親友的電子郵件中,他描述說,人們“對外國人的態度更加開放。美國人、法國人和英國人受到了不同尋常的歡迎。希望這種狀態會持續下去”。認識他的人說,他沒有架子,對工作十分認真。與此同時,他把自己看成是一個調解矛盾、撫平創傷的人。在上任之前,他在一段介紹自己的視頻中談起了美國的南北戰爭,以此作為解決分歧的例子。他說:“我們知道利比亞仍在從激烈沖突中恢復。”但他可能從沒意識到自己會有生命危險。

每天,他都會出門跑步,穿過牧場、橄欖樹林和葡萄園………在電子郵件中,他高興地談論著這些及使館舉辦美國獨立日派對的情形。“我們聰明的員工不知怎么找到了一個利比亞樂隊,擅長演奏20世紀80年代的搖滾樂曲,讓我很有家的感覺”。這是他生前度過的最后一個獨立日。

就在史蒂文斯感覺良好的時候,一段由美國人制作、一個地下右翼基督徒組織在網上發布的視頻《穆斯林的無知》,侮辱了先知穆罕默德,點燃了伊斯蘭世界的怒火。“規模空前”的反美浪潮席卷30多個國家。直到捅出這個大簍子,美國人才如夢初醒。

在襲擊發生前,班加西美國領事館的信息管理官員肖恩·史密斯有空就會上網玩游戲。他是美國空軍退伍軍人,曾在伊拉克、南非等地供職,從事外交工作已經10年。業余時間,他喜歡玩網絡游戲《星戰前夜》。在游戲中,他用外交技巧來調解沖突,有了點小名氣。他遇到危急時刻會離開電腦,危險過去才回來繼續玩。但這一次,他似乎有預感。當領事館外聚集大批抗議者時,史密斯在網上寫道:“我想我們今天晚上不會死了。我們看到守院子的一名‘警察’正在拍照。”他發出的最后一條消息是“炮火”。隨后下線,再也沒回來。他死于襲擊領館的騷亂中,一起遇難的還有領館安全官員蒂龍·伍茲和格倫·多爾蒂,這兩人都曾是美國海軍精銳海豹突擊隊成員。

死神突然降臨

9月11日,班加西美國領事館門外,聚集了大批抗議民眾。但守衛領事館的利比亞警衛說,當時看不出有什么危險。一名警衛說,襲擊快要發生的時候,他還在喝咖啡。

晚上9時30分左右,抗議者沖進大門。目擊者說,場面極其混亂,沖突持續3小時之久。有人手持自動槍械開火,還有人向領事館院內投手雷。目擊者至少聽到了10聲爆炸和各種武器開火聲。現場 “火光沖天,如同戰場一般”。

關于史蒂文斯之死,一種說法是,他死于起火的館舍之中。一名目擊者稱:“死亡的美國大使身體有灼燒的痕跡,很可能是在火災中窒息死亡。”網上流傳的一段視頻顯示,最先進入美國領館的一些當地人無意中踩到躺在地上的史蒂文斯,當時他眼皮還在動。他被民眾送到醫院,隨后去世。另一個說法是,史蒂文斯與手下人乘車轉移,路上遭遇武裝人員襲擊。利比亞內政部副部長謝里夫說,針對領事館的襲擊混亂不堪,沒有組織。當領事館工作人員向1.6公里外的一座別墅轉移時,發生了針對車隊的有預謀伏擊。襲擊者有火箭推進榴彈發射器,并且顯然知道車隊的路線。但他的說法沒有得到美方確認。

利比亞安全部隊趕到現場,但已無濟于事。12日上午,領事館附近基本恢復平靜,美方人員悉數撤離。目擊者說,館內建筑墻體多處燒黑,一座建筑前有血跡。當天中午,遇害外交官的遺體運到的黎波里,再從那里運回美國。

12日下午,利國民議會主席馬賈里亞夫稱,懷疑有卡扎菲支持者在背后教唆和煽動人們進行犯罪。他們旨在破壞包括利新政府組建在內的政治進程。“基地”組織阿拉伯半島分支機構也是懷疑對象。該組織9月15日發表聲明,呼吁對美駐中東和非洲外交使團發動更多暴力襲擊,“讓美國所有使館都關門”。

美國總統奧巴馬發表聲明,對領事館遭襲事件“強烈譴責”,并揚言報復。“阿拉伯新聞網”稱,美國當即向利比亞派出“掠食者”和“死神”無人機,意在報復肇事者。15日,美國政府下令駐蘇丹和突尼斯使館大部分人員撤離,并警告美國公民不要前往這兩個國家旅行。美國還決定向駐利比亞、也門、蘇丹和突尼斯使館分別增派海軍陸戰隊隊員,以加強使館的安保工作。不過,這一決定遭到蘇丹等國的拒絕。

付出血的代價

其實,史蒂文斯的死亡只是美國駐外使團所遇危險的一個突出例子。在許多熱點地區,美國使節常常面臨危險。

今年夏天,美國駐黎巴嫩大使康奈麗女士前往黎首都貝魯特東北85公里處的巴勒貝克市參加一個音樂會。路程只有90分鐘,美使館卻出動了5輛防彈車。多輛汽車高速繞山行駛,目的就是不讓外界辨認出大使乘坐的車。美國人如此小心,是因為在黎巴嫩,美國使團付出過血的代價。

1975年,黎巴嫩內戰爆發。1976年,剛剛到任的美國大使梅洛伊在向黎總統遞交國書的途中遭綁架,并被殺害。1983年4月,美駐黎使館又遭自殺爆炸襲擊,63人死亡,100多人受傷。1984年9月,美駐黎使館附近再次發生自殺爆炸襲擊,導致上百人傷亡。美外交人員當年撤出黎巴嫩。次年,美國發布了以退休海軍上將鮑比·英曼名字命名的《英曼報告》。報告推動了美國國務院外交安全局的建立,并成為負責美使館和外交人員安全的最重要機構。該局經費達每年20億美元,但仍感資金、人員都不足,所提供的安保力量有90%來自私營保安公司。

根據《英曼報告》的建議,美駐外使館應該建在近3米厚的安全防護墻內,使館建筑離街道至少30米遠,窗戶占墻體比例不得超過15%。報告建議全面整改美駐外使館,但受財力所限,報告出臺后10年內僅有15個使館進行了改造。目前,美國有152個使館配了海軍陸戰隊員擔任內部保安,還聘用美國或外國保安公司提供保安。而使館外圍主要依賴駐在國政府提供安保。

經歷了1979年美駐伊朗使館外交人質事件,隨后多次在黎巴嫩遇襲,以及1998年導致200多人罹難的美國駐肯尼亞和坦桑尼亞使館爆炸事件,特別是2001年發生的“9·11”事件,美國在世界各地的使館儼然成了一座座層層設防的堡壘。而班加西領事館既沒有海軍陸戰隊的保護,使館設計也沒達到《英曼報告》的要求,這是出事的直接原因之一。但即使完全按照高要求建造,也并不能完全消除危險。

美駐巴基斯坦使館坐落在伊斯蘭堡東郊使館區,遠離市中心,外圍有巴方提供的多重安保,使館高大的圍墻有鐵絲網纏繞,監控攝像頭高密度排列,戒備森嚴。但美外交人員還是要出門的。去年以來,在巴基斯坦西北部白沙瓦多次發生針對美外交官的襲擊。今年9月初,一輛裝滿炸藥的轎車沖向美領館車輛,導致車內2名美國人和2名當地雇員受傷,所幸他們乘坐的是防彈車,才保住性命。

西方的偏見

中東媒體認為,越來越濃的仇美情緒正在伊斯蘭國家蔓延,這是美外交人員真正的危險所在。

約旦《明日報》撰文指出,西方對伊斯蘭文明有根深蒂固的偏見。在許多美國人眼里,伊斯蘭是愚昧和落后的代名詞,甚至美國著名學者亨廷頓等人都認為,冷戰之后對美國最大的威脅來自伊斯蘭世界,它是西方民主制度“真正的敵人”。

正因為如此,西方才會屢屢發生以漫畫、影視等形式侮辱先知穆罕默德、詆毀伊斯蘭形象甚至是焚燒《古蘭經》等駭人聽聞的事件,引起穆斯林的憤怒。只要這種偏見存在,美國等西方國家在伊斯蘭國家的使節就難有真正的安全。他們在為國家的錯誤“還債