“檸檬”市場理論與我國農村社會養老保險制度的政策效應

2012-12-31 00:00:00戚敏

經濟師 2012年10期

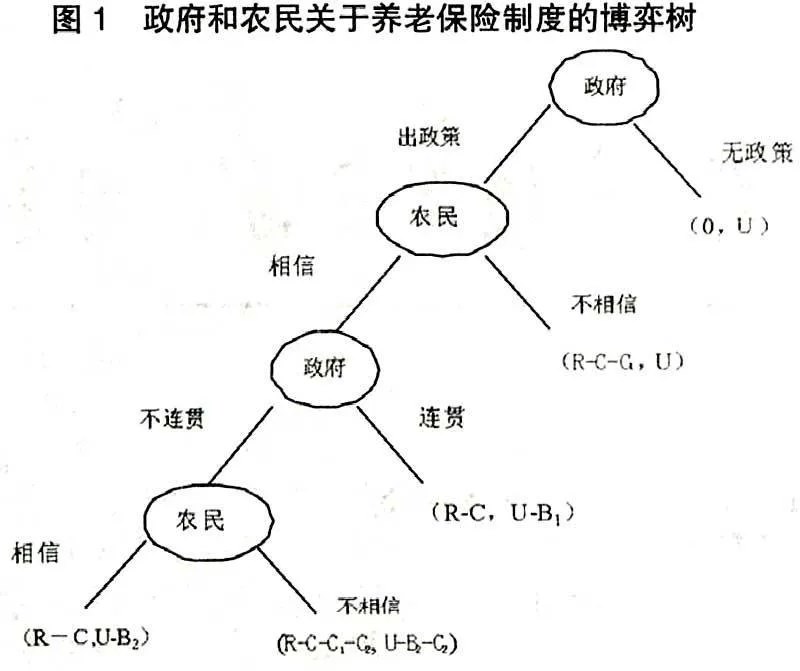

摘要:農村社會養老保險制度的政策實施及運行過程存在的問題影響著養老保障的可行性及實施效果。文章在介紹我國農村社會養老保險制度發展的基礎上,運用信息經濟學中“檸檬”市場原理和動態博弈的相關理論對影響農村社會養老保險政策實施和運行中的一些因素進行分析與解釋,通過博弈樹模型闡述政府制度頻繁變動帶來的效率損失,提出實現接近帕累托最優狀態的制度化法制化穩固化等相關解決措施。

關鍵詞:農村社會養老保險 檸檬市場 制度 博弈

中圖分類號:C979 文獻標志碼:A

文章編號:1004-4914(2012)10-025-03

“三農”問題歷來是我國政府重點關注的問題,中央在1982年至1986年連續五年發布以農業、農村和農民為主題的中央一號文件,對農村改革和農業發展作出具體部署;時隔18年,2004年至2012年又連續9年發布以“三農”為主題的中央一號文件,強調了“三農”問題“重中之重”的地位。據民政部部長、全國老齡辦主任李立國在2012年全國老齡工作會議的介紹,目前,我國人口老齡化已經進入快速發展期。截至2011年底,全國60歲以上老年人口達到1.85億,占總人口13.7%,養老問題日益嚴峻。本文從信息經濟學的角度,對作為保障農村民生重要組成部分的我國農村社會養老保險制度制定和實施的情況進行簡要分析。

一、農村社會養老保險制度發展的情況

我國從20世紀80年代末90年代初,開始在農村地區積極推進社會化養老保險制度工作。國家在“七五”計劃中設想,要“抓緊研究在農村建立社會保險制度,并根據各地的經濟發展情況,進行試點,逐步實行。”“八五”計劃又進一步指出,“建立和健全養老保險和待業保險制度,在農村采取積極引導的方針,逐步建立不同形式的老年保障制度。”

1986年,民政部開始在山東青島建立養老保險試點工作,并在1992年在總結試點經驗的基礎上,制定頒布了《縣級農村社會養老保險基本方案》,此后,這個方案在全國“有條件”的地區逐步推開。部分地區根據農村社會經濟發展實際,按照“個人繳費為主、集體補助為輔、政府給予政策支持”的原則,建立了個人賬戶積累式的養老保險。

1998年國務院機構改革,將農村社會保險管理職能劃入新組建的勞動和社會保障部,實行社會保險的統一管理。農村社會保險管理機構逐步從民政部門并入勞動保障部門。

自1999年起,農村社會養老保險進入整頓規范階段,大多數地方基本處于停滯徘徊狀態。①

進入21世紀,一些經濟富裕的地區一種新型的農村基本養老保險制度模式正在崛起,因為這種模式根本不同于原來實施的“方案”,故稱其為“新型的農村基本養老保險”。

2009年,《國務院關于新農村社會養老保險試點的指導意見》(國發[2009]32號)“根據黨的十七大和十七屆三中全會精神,國務院決定,從2009年起開展新型農村社會養老保險(以下簡稱新農保)試點。”②

2011年,全國2343個縣(市、區)開展新型農村社會養老保險試點。2011年試點工作預期目標基本實現。2012年,新農保、城居保兩項制度將在全國范圍內實現全覆蓋。

總體來看,農村地區社會化養老保險在曲折中取得了一定的成績,在某些時間、某些地區發展的還比較快。截至2001年底,全國已有2000多個縣(市、區、旗)不同程度地開展了農村社會養老保險工作,6000萬農村人口參加保險(1997年曾達到 8000萬人),108萬人領取