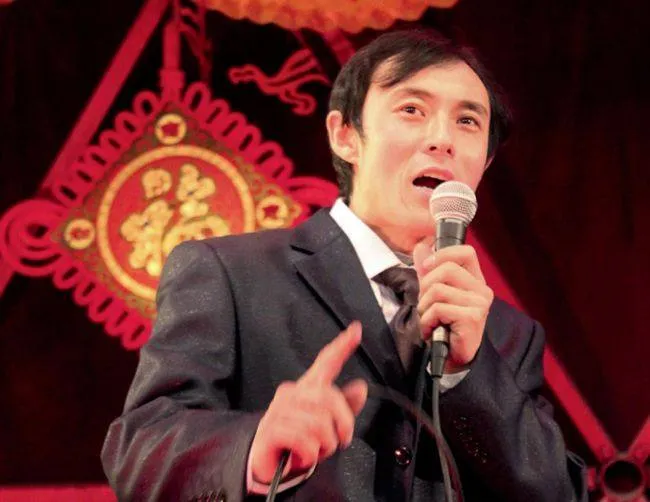

王德志,給農民工辦春晚

聽王德志在電話里指路,位于北京市通州區金盞鄉皮村的北京工友之家,是下了公交后“拐兩個彎就到”的地方,不遠。可環球人物雜志記者真走起來卻發現“上了當”:足足走了2里多地,途中路過的一扇鐵門上,幾個大字還著實令記者怔了一下:早晚見墓地。

走進北京工友之家的大門,王德志從一間小屋里掀簾而出。他聽記者提起那片墓地,立刻發出北方人特有的爽朗大笑:“早晚見墓地啊,是我們皮村的一大景觀。”他說,城鄉結合部就是打工者在城市的生存空間,三環建好了,他們就遷往四環,四環通了,他們就聚攏到五環,五環通了,就有了皮村,“這就是被邊緣化的結果。”

王德志是北京工友之家的創立者之一,有著文藝特長的他一心想為工友們提供更高層次的“精神食糧”。2012年1月8日,由他導演的“打工春晚”在皮村社區劇場上演,崔永元擔任主持。相關視頻被傳到網上,4天后,點擊量就達5萬余次。王德志也因此走紅。

最近,就在央視如火如荼地進行蛇年春晚籌備工作的同時,王德志這處簡易房圍起的小院也沒閑著——2013年打工春晚早早進入了準備中,同去年一樣,崔永元繼續擔任主持,導演也仍是王德志。

都是平時生活中有感而發

有人看了2012年的“打工春晚”后,覺得“土得掉渣”:工人們表演的多是自己的現實生活,譬如怎樣電焊、怎樣砌墻刷泥。這樣原生態的表演對于大多數的電視觀眾來說,幾乎不具有觀賞性。但王德志說:“我們的生活本就如此,藝術是依附在生活上的,這最真實,也最動人。”

今年晚會的規模較去年更大,來自全國各地的報名電話和信件不斷涌來,王德志的挑選標準很簡單:首先內容上必須真實,來自于網絡、道聽途說的故事不要;其次不能太消極,“生活是不夠好,但我們對城市的向往很強烈,我們的生命力很頑強,我們的精神積極向上。這是我定義的晚會格調,讓大家看后心中能有希望。”

節目單上,一首詩讓人眼前一亮:

“我是一棵蔥,被剝許多層。原本是白胖的身軀,卻露出了青瘦的原形。世間誰下手這樣的絕情?等你再吃我時,以氣刺進爾的鼻孔。

——建筑工友張師傅”

還有一首名為《傻夫妻》的詩:

“我叫金鳳霞,今年二十八。嫁了一個夫,戲稱李大傻。為啥說他傻,拋妻離開家。四季去打工,下苦來養家。在外能吃苦,危險他不怕。錢沒掙多少,渾身疊傷疤。愛著心中他,我也裝回傻。來到他身邊,悉心照顧他。雖然屋簡陋,總算是一家。一對傻夫妻,相伴到天涯。

——河北建筑工友謝仲成”

這些詩對于王德志來說,已經熟得不能再熟,但再次和記者一起欣賞,仍禁不住讀出聲來。他說,許多工地都是幾對夫妻同住一個宿舍,雖然簡陋,卻也透出溫馨。再苦的人也有享受生活的一面。“這就是我們下苦人的苦中作樂。啥叫幸福?這就是大工地上一對對傻夫妻的傻幸福。”

王德志說,這里面幾乎沒有臨時為了晚會而做的,都是平時生活中有感而發。“有很多作品,我讀時是強忍住不掉眼淚。”

《紅樓夢》被翻得油乎乎的

王德志說,他能從一個人說話,聽出他是不是屬于外來務工人員:“你與一座城市有什么關系,在語言表達上是不同的。我們的話語里,對城市永遠懷有一種想歸屬而不得的復雜感情。”雖然當上了“春晚導演”,王德志仍舊把自己當成打工者。

1995年,18歲的王德志帶著自己創作的相聲離開內蒙古,躊躇滿志地想要登上春晚舞臺,結果卻連央視大門都沒能進去。不甘心回去的他留在了北京,做過雜工,在水站送過水,發過小廣告。“第一個月領到300塊錢薪水時,我拿了70多塊給自己買了一套《紅樓夢》,一有空就蹲在廚房的面袋旁看,因為就那里干凈點,但書最后還是被我翻得油乎乎的。”

讀書讓王德志的精神世界日益飽滿,但同時也讓他的孤獨感與日俱增。2002年,王德志結識了現在的好友孫恒(北京工友之家創辦者之一),“他也愛看書,有想法,我終于有了被人理解的感覺。”他們與另外幾個志同道合者一起,利用業余時間,為打工者免費表演,這就是北京工友之家的雛形。“后來影響大了,我們的工作內容也不斷擴充。”目前已擁有1家打工博物館、5家同心互惠公益商店、1家同心實驗學校、1個打工青年藝術團、1個文化教育協會和1家打工者問題協助中心。

北京工友之家成了外來務工人員的精神家園,工友們來這里最愛做的事就是“傾訴”。“有時一個工友過來,使勁跟你說他受的委屈,哭一陣兒,擦干眼淚,再回去干活,但是我知道他心里已經好受很多了。人是需要組織的。你是記者,雜志社就是你的組織;學生在學校,學校就是他的組織;在農村還有個村委會。可是我們這些打工者永遠處在不穩定狀態,沒有歸屬感,能有個傾訴對象就很滿足了。這可能是我們這群人一種最低的精神需求了。”

花300塊拍電影

一邊為工友服務,王德志一邊也在不斷充實自己。他的房間里擺滿了五花八門的書:有《中國式民工》、《延安文藝史》、《漢英對照懷舊金曲》……

王德志越來越清晰地認識到:每個群體都需要精神歸屬,也需要精神世界的表達。這個內蒙古青年開始大膽涉足紀錄片、電影這些“挺高深的”領域。2007年,他拍過紀錄片《皮村》;還自編自導自演過兩部打工題材的電影:《順利進城》和《命題人生》。2009年,拍完《命題人生》后,“有人叫我‘王導’了,我開玩笑說,‘我拍的那是大片!’”王德志跟記者“坦白”,“其實機器是跟別人借的,演員都是義務的群眾演員,總共花了不到300塊。”

《命題人生》之后,王德志想給打工者這一群體再拍一部“像樣點的電影”。“什么才是像樣的?”記者問道。“主要就是思想性,”王德志說,“所有的導演都是主觀的,鏡頭一立就避不開他的觀點,而我想表達的是一種疑問:在這個大時代下,到底是什么導致了外來務工人員的命運至此?但我不想像那些‘地下電影’的藝術家那樣,非要表達人的悲慘和絕望,我還是認為,藝術最終應該帶來一些希望。”

能掙脫身份的束縛,站在大背景下審視自我,王德志說,這都歸功于他有很多“指路者”:“中國人民大學的溫鐵軍教授是工友之家的顧問之一,我常聽他的課。還有李昌平老師、于建嶸老師,我會經常向他們提問。”而提到崔永元,王德志的語氣里更多了一分敬佩:“崔老師話不多,但句句實在。他給我帶來的最深影響是態度上的:堅持自己的個性。”想了一下,王德志又補充道:“這些人是真心實意在關注打工者這個群體,而且我覺得他們有個共性,就是都特別樸實,甚至謙卑。”