印度女權斗士,抨擊政府不作為

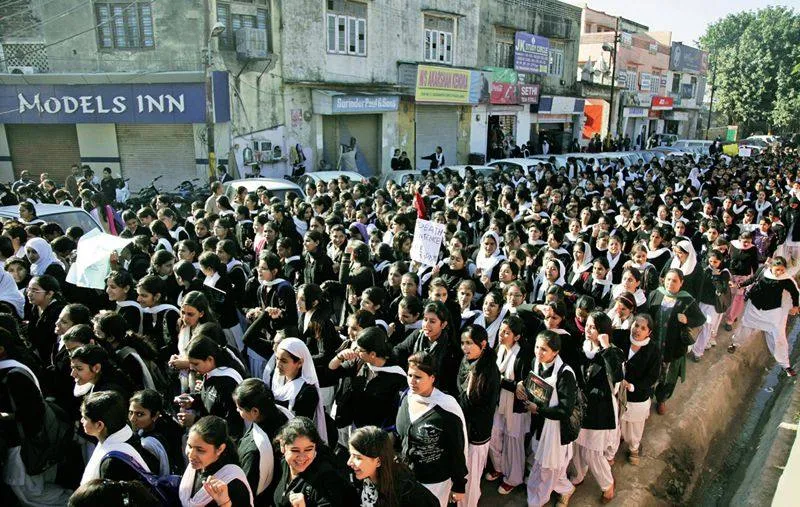

在印度,平均每3分鐘發生一起針對女性的暴力犯罪,每22分鐘就發生一起強奸案,首都新德里更是以高發案率被冠以“強奸之都”的惡名。可長時間來,這種罪惡始終被隱忍著、掩飾著。直至2012年12月16日發生在新德里的“黑公交輪奸案”終于把人們的怒火點燃了,身處國家心臟的印度門、總統府被高喊著“正義”的憤怒人群包圍,印度多地也同時爆發大規模游行示威。

最強烈的不滿之聲來自于蘭賈納·庫瑪利,她不僅組織游行示威,而且歷數印度女性在強奸案件審理中遭受的不公正待遇,義憤填膺地抨擊了政府和警察部門的不作為,更指出根深蒂固的男性家長制作風正是導致性暴力泛濫的根源。

作為印度婦女運動領導者,庫瑪利不僅是著名的女性問題研究學者,而且是杰出的社會活動家。她曾領導發起了“我想要個安全的新德里”的游行示威,向民眾呼吁:“我們希望女性在城市里能夠自由、安全地穿過街道,沒有恐懼、威脅或騷擾,也希望人們能夠向那些被騷擾或傷害的女性伸出援手。”

年輕的新娘被燒死了

1956年,庫瑪利出生在印度東北部瓦拉納西一個幾代同堂的大家庭,父親是紗麗制衣商。瓦拉納西被稱為“恒河圣城”,歷史悠久卻封閉保守。庫瑪利在6個孩子中排行第二,是最大的女孩子。從小,庫瑪利就對大人們談論的社會問題很感興趣。而對于自己鐘愛的事物,即便與旁人意見不合,她也敢于大聲地說出來。

第一次真正的挑戰是庫瑪利高中畢業后,她一心想去貝拿勒斯大學,但她的祖母——大家庭里最年長的人想要她去女子大學讀書。“貝拿勒斯大學是男女同校,祖母認為,如果我去了那里會被帶壞的。她們甚至為我辦好了女子大學的入學手續,但我拒絕了。”最終,庫瑪利成功考入貝拿勒斯大學。研讀政治學、心理學和經濟學。1974年,大學畢業后,她又到德里的尼赫魯大學繼續深造。

1976年,庫瑪利完成了尼赫魯大學政治學碩士學業,還在德里大學謀得一份講師的工作。但一次經歷卻改變了她的人生走向。至今,當庫瑪利坐在位于新德里曼德拉街的寬敞辦公室里回憶過往,依舊感慨萬千——那天,一位社會活動家打電話讓庫瑪利和同學們去德里格羅爾巴格的一戶人家。一進門,庫瑪利就驚呆了:年輕的新娘被火燒死了,綁在她身上的繩子被燒成灰燼,散落在尸體周圍。這就是所謂的“嫁妝死”——新娘因嫁妝不足而被夫家處死的一種印度社會陋習。更讓人瞠目結舌的是,無論是警察還是新娘的家人都說她是自殺。“毫無疑問,這是一樁不折不扣的謀殺案,但我們什么也做不了。我第一次被女人悲慘的命運觸動了。”

那時這一陋習剛剛浮出水面,庫瑪利敏銳地意識到了“嫁妝死”問題有多么嚴重,“那之后,我開始研究她們為何會遭到殺害,這些嫁妝到底是怎么回事,又是如何進行利益交換的。”為了幫助女同胞爭取權利,庫瑪利放棄了德里大學那個人人羨慕的工作。當時,大家都以為她瘋了,只有母親堅定地支持她,“如果你認為自己要走其他的路,那就必須勇往直前。”時至今日,庫瑪利依舊對母親充滿感激之情,“她支持我想做的一切事情……”

同時,庫瑪利選擇了繼續深造,在博士論文中,她重點探討了鄉村政治進程中女性缺位的問題。從那時起,庫瑪利就深刻地意識到:婦女權利問題絕不是幾場演講甚至示威游行就能解決的,只有打破男性在政治、經濟和司法上的壟斷地位,才能真正保護女性權利。

女人打破了沉默

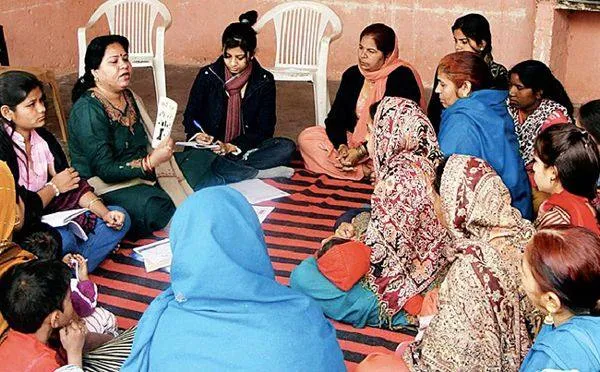

1983年,庫瑪利創立了社會研究中心,專注于研究印度社會嚴重的性別和種姓歧視問題,并為被侮辱、被侵害的女性服務。“我們曾經困難重重,許多人都離開了,因為不是每個人都能靠微薄的收入維持生計。我也曾離開過一段時間,但最終我還是回來了。”庫瑪利回憶道。

現在,庫瑪利不僅是印度社會研究中心的主任,而且出任婦女權利聯合會主席,這是印度唯一一家關注性別歧視問題的游說組織。30多年來,她和她領導的組織不懈地與印度社會各種性別歧視問題進行斗爭,從經濟上、精神上援助過無數印度婦女。阿洛拉就是其中一位。庫瑪利第一次遇見阿洛拉時,她躺在牛欄里,身上青一塊紫一塊,傷口正流著血。盡管丈夫將她打得動彈不得,她還是不敢要求法辦丈夫。庫瑪利對她進行了曉之以理動之以情的勸導,幫她贏得了應有的權益。后來,阿洛拉成了社會研究中心的一名工作人員,再也不懼怕丈夫的鐵拳了。

“墮女胎,在印度民間非常普遍。無論是新德里,還是城鎮、村莊,你都能看到很多廣告:今天花5000盧比(1盧比約合0.11元人民幣),明天你就能省下50萬盧比。我們遇到過很多這樣的案例:婦女拒絕墮女胎后,遭到親戚的毒打。”在庫瑪利看來,墮女胎不但是一種兇殘的犯罪,也造成了印度男女比例嚴重失衡的局面,并進一步帶來換婚交易猖獗、“嫁妝死”、家庭暴力、強奸案頻發等各類社會問題。為此,她在印度全國發起了“我的女兒,我的力量”公益計劃,旨在反對各種人為干預,糾正現有嚴重傾斜的男女比率。

庫瑪利還創建了社會邊緣階層的資源庫,“我對數據統計很擅長,我認為這是非常必需的。特別是當你要為某一個問題辯護時,你就必須了解所有事實。”

歷經多年的婦女運動,印度社會已經發生了許多積極的變化:女性不再唯唯諾諾、逆來順受,女性受教育和參與決策的環境得到大幅改善……而讓庫瑪利最高興的是,“女人打破了沉默”,“現在越來越多的婦女不甘當一個受害者,她們的家人也會和她們站在一起。”

政治不能讓女人離開太久

對如何保障婦女權利,庫瑪利有自己的見解。“談婦女權利,首先是人身安全和尊嚴,這是每個人都必須得到保障的權利。然后是受教育權,印度婦女普遍缺乏教育,在教育資源獲取上完全處于不對等的地位,這必須得到大幅改善。再就是婦女參政、參與決策的權利,只有大量女性參與決策,才能重新構建性別關系,我們才有權重新定義社會、文化和宗教秩序。”

庫瑪利非常重視女性參政議政的權利,她努力推進的一項重要工作就是在印度國會中為女性保留足夠的議席。“只有更多的女性參與到各層次的決策中來,才能保障女性獲得平等公正的政治與司法權。”盡管到目前為止,情況并沒有太大改變,但庫瑪利仍然充滿希望:“我們的社會是不斷變化的,政治不能讓女人離開太久。我相信,它會發生在我的有生之年。”

在為女性權利奮斗的過程當中,庫瑪利也找到了她的幸福歸屬。她在一次婦女運動中認識了蘇德辛拉,兩人于1977年結為伉儷。她的祖母從來都不接受這樁婚事,因為他們兩人屬于不同的種姓。如今她與丈夫及兩個孩子住在新德里。

年輕時的庫瑪利風風火火,穿著打扮也很新潮。婚后,她回歸印度婦女的傳統形象,不但在額頭點上了紅色賓迪(吉祥痣),衣柜里的牛仔褲也讓位給了紗麗。她微笑著解釋說:“當女人們和我交談時,會覺得我看起來和她們多了一些聯系,這能讓我更好地和她們溝通。”