崧澤文化時期人首陶瓶用途初探

吳 嫣

崧澤文化距今約6000至5300年,是以1961年發掘的上海青浦崧澤文化遺址而命名。其文化的分布范圍和馬家浜文化的分布大體一致,即以太湖流域作為其分布的中心地區,但文化因素的傳播范圍大于馬家浜文化,北到江淮東部地區,南到杭州灣以南,西北到皖西地區。崧澤文化上承馬家浜文化,下接良渚文化,是二者之間的過渡型文化。經過多年的田野考古工作,迄今已發現多處崧澤文化遺址,發表材料的有 30 余處。

在多處遺址中,祭祀土臺、高臺墓地、大型墓葬、陶質禮器、玉器等諸多良渚文化的文明因素在崧澤文化中都能找到原型。精神文明較馬家浜時期已邁進一大步。尤其是人首陶瓶的出土,代表著崧澤文化時期禮制以物質載體的形象出現。一直以來,人們對于人首陶瓶的用途有不少推測,但是大部分都認同其為一件祭祀用的禮器。至于是什么樣的祭祀,在祭祀中是什么用途并未得到明晰的研究。筆者將根據現有的資料對人首陶瓶的用途作初步的探討。

一、人首陶瓶出土背景

人首陶瓶現藏于嘉興博物館

人首陶瓶于1989年10月出土于嘉興大橋鄉(現大橋鎮)南子村大墳遺址(第三層文化中),根據當時的發掘、調查狀況分析,大墳遺址是在崧澤文化堆積的基礎上形成的良渚文化堆積,整個第二層均為良渚文化時期人工堆筑起來的大土堆,是良渚文化墓地,第一層為馬橋四層類型。人首陶瓶為泥質灰陶質地,高21厘米,腹圍28厘米。1992年7月由省文物鑒定委員會鑒定為國家一級文物,現被收藏于嘉興博物館,距今約4900-5800年,為新石器時代母系社會向父系社會過渡階段。其外形呈葫蘆形三節束腰狀,酷似一女性人體。臉部輪廓方正扁平,兩眼內凹,鼻梁隆起,雙耳聳立,嘴巴微張,腦后發髻微翹。在發髻處、耳部、頸下等位置均出現了小孔,可能是插戴裝飾所用。最顯眼的是胸瓶處斜仰著一個橢圓形大口,口內中空,與瓶體相貫通。瓶底作小圓足,一周有8個三角形小缺口,形成了崧澤文化陶器所特有的八角星紋圖案。

二、人首陶瓶用途初探

筆者將從人首陶瓶的外形、用途、隱含的意義三方面入手來探討人首陶瓶。

(一)生殖崇拜的體現

對于人首陶瓶,考古學家認為是一個夸張的女性形象,突出了她的腹圍,用葫蘆式樣來體現。原始人類的生殖崇拜都是從具象到抽象的,1977年余姚河姆渡遺址出土了葫蘆籽,以此推測與其距離較近的嘉興土地上有葫蘆的蹤跡并不是無稽之談。更何況有學者推測當時的河姆渡先民除了將葫蘆作為采集的食物之外,更將其堅硬的外殼作為浮水的工具,從而與周邊地域的文化有所交流。葫蘆在中國的傳統文化中象征著多子多福,正是由于它內里可以繁衍出很多的葫蘆籽。人首陶瓶的瓶身并沒有采用葫蘆的兩圈,而是用了三圈,在原始先民的思維里,三生萬物。正如老子在《道德經》四十二章中所描述得那樣,道生一,一生二,二生三,三生萬物,三也代表了原始先民對于“多”的理解。當女性和葫蘆結合為一體后,這種對“多多繁衍”的美好渴望便不言而喻了。

在具象出現后,抽象的崇拜便顯得順理成章了。詩經《大雅·綿》記載:“綿綿瓜瓞,民之初生。”葫蘆在各民族的起源神話中是女性生殖繁衍的象征。崧澤文化晚期正處于母系氏族向父系氏族過渡的階段。但對于母性的生殖崇拜并不會因為氏族過渡而結束。在母系氏族社會里, 初民在很長的一段時間里只崇拜女性生殖器即女陰, 且運用各種文化手段表現女性繁殖。但是, 當初民認識到人口的繁衍并不僅僅是以女性為主,而是以男性為主導的結果, 便會慢慢產生男性生殖崇拜,但崇拜女性生殖器的悠久傳統也并未中斷, 還保持著對女性生殖器的熱情。這也很好地解釋了盡管人首陶瓶出現于崧澤文化晚期,該時期正處于母系氏族階段過渡到父系氏族階段,但當時的先民依然用極大的熱情,精湛的工藝,制作出了具有極大象征力的人首陶瓶。

(二)實際用途推測

崧澤文化時期的稻作經濟較馬家浜時期有了巨大的進步。先民有了更多的溫飽選擇,從被動地向自然索取食物過渡到主動地種植食物。在新石器時代,在初步的生存問題解決后,往往會迎來精神文明的跨越。稻作經濟的出現,也預示著酒文化的出現,包啟安在《史前文化時期的釀酒(一)酒的起源》中提到:“人們只有掌握了種植谷物技術之后,才為釀酒創造了規模性生產的基礎條件,因此我們討論釀酒起源一直是側重于谷物釀酒。”酒的出現,必然會導致酒器的出現。據張小帆在《崧澤文化陶質酒器初探》中的概括,崧澤文化時期的酒器基本涵蓋了從釀造到宴享的全過程。

酒的出現也預示著祭祀與禮制的形成。隨著農業、手工業的不斷推進,社會的不斷進步,崧澤先民從狩獵、采集經濟中慢慢過渡到農耕文明中來,對土地的依賴更甚于以往。祭祀的出現往往被認為和農耕文明的起源是分不開的。1996年嘉興南河浜遺址發掘中,首次發現了崧澤文化祭臺1座,為良渚文化發達的筑臺現象找到了根源。這也充分證明崧澤文化晚期已經出現了較為成熟的禮制。基于上述兩點,筆者認為人首陶瓶并不是一件日常生活中的實用器,而是一件禮器。具體來說,它是一件祭祀或宴享等重要活動時的酒器。根據其形狀,筆者推測人首陶瓶是用于祭祀或宴享時,用于溫酒、調酒等用途,并不是直接作為飲酒的器具。

(三)八角星紋與土地祭祀的關系

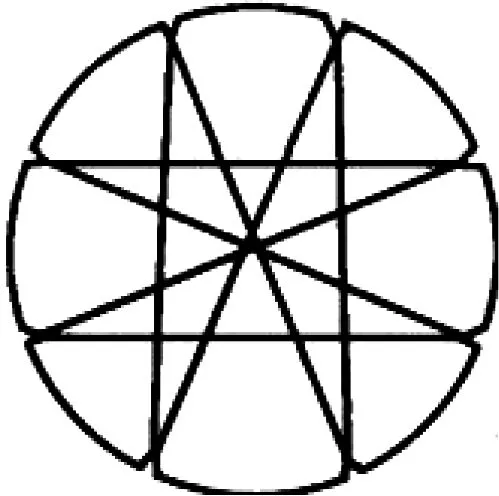

人首陶瓶的瓶底作小圈足,略外撇并飾鋸齒狀缺口若干(見圖一),這些缺口是有規律的,見圖二。若將缺口的對角線相聯系,便會發現這是一個典型的八角星紋圖(見圖三)。

圖一 人首陶瓶底部細節圖

圖二

圖三

早在馬家浜文化時期,就已經出現了八角星紋圖的綜跡。在常州武進潘家塘和常州溧陽神墩各出土了1件八角星紋紡輪。因此,可以判定,八角星紋圖的出現與當時的女性有極大的關聯。筆者認為,對于八角星紋圖的解讀還要結合器物而言。當八角星紋圖出現在人首陶瓶的底部時,人首陶瓶便有作為祭祀禮器的作用。本人更傾向于陸思賢、李迪先生的解讀——從圖案的總體形象看,四方八角呈花蒂形。開花結果,是農業獲得豐收的基礎。《周禮·春官·大宗伯》記載:“以玉作六器,以禮天地四方:以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方”。由此可見,天地、每個方位都需要一件特殊的禮器作為祭祀之用。那么結合人首陶瓶的各個特點,我們不難推斷出,人首陶瓶在崧澤文化時期是祭祀土地的禮器,象征著孕育與豐收。

三、小結

綜上所述,從對人首陶瓶生殖文化的體現、具體用途及典型八角星紋的分析,筆者初步推斷,它是一件祭祀土地的禮器,象征著孕育與豐收,具體的作用應為盛酒器。對于5000多年前的崧澤文化,我們只能依據現有的出土器物、史料等推測曾經發生的事情。筆者期待有更多的歷史遺存被發現、被保存,讓我們對崧澤時期的文化有更多的了解。