日本輪轉(zhuǎn)膠印機(jī)應(yīng)用狀況

2018-09-13 19:18:56陳鏡波

今日印刷 2018年8期

陳鏡波

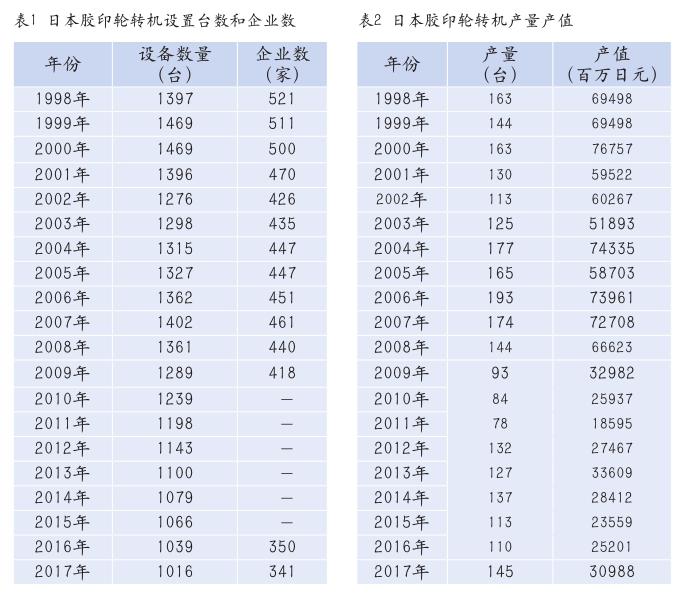

據(jù)日本印刷新聞社的《2017年日本輪轉(zhuǎn)膠印機(jī)》調(diào)查報告顯示的數(shù)據(jù),日本中小印刷企業(yè)輪轉(zhuǎn)膠印機(jī)(商業(yè)和出版用,下同)的應(yīng)用數(shù)量,從1992年以來都在1000臺以上,1992年為1255臺,1995年增長到1287臺,1998年為1497臺,1999年和2000年達(dá)1469臺,為歷史最高應(yīng)用量。2002年和2003年降到1300臺以下,2004~2007年日本中小企業(yè)應(yīng)用的膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)連年回升,2004年重新增至1300臺以上,2007年增長到1402臺。但2008年日本中小印刷企業(yè)膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)的應(yīng)用數(shù)量又回落到1361臺,2009年和2010年繼續(xù)下降到不足1300臺,2011年后下降到1200臺以下,2014年后下降到1100臺以下。2017年,日本中小印刷企業(yè)膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)的應(yīng)用數(shù)量僅為1016臺,比上年減少了23臺,比歷史最高的2000年的1469臺減少了453臺,合計減少幅度為38.8%。

猜你喜歡

當(dāng)代水產(chǎn)(2022年8期)2022-09-20 06:44:30

當(dāng)代水產(chǎn)(2022年6期)2022-06-29 01:11:44

當(dāng)代水產(chǎn)(2022年5期)2022-06-05 07:55:06

當(dāng)代水產(chǎn)(2022年3期)2022-04-26 14:27:04

當(dāng)代水產(chǎn)(2022年2期)2022-04-26 14:25:10

云南畫報(2020年9期)2020-10-27 02:03:26

全體育(2016年4期)2016-11-02 18:57:28

科普童話·百科探秘(2015年6期)2015-10-13 07:21:18

科普童話·百科探秘(2015年9期)2015-09-22 07:36:52

科普童話·百科探秘(2015年8期)2015-08-14 07:13:06