跳環實驗與楞次定律不抵觸

朱木清

(武漢市黃陂區第一中學 湖北 武漢 430300)

讀了“跳環實驗的啟示”[1](以下簡稱余文),對作者實驗探索追求科學真諦的精神很是欽佩,但筆者以為余文對實驗所做的理論分析存在錯誤,以及對楞次定律的質疑有必要澄清.

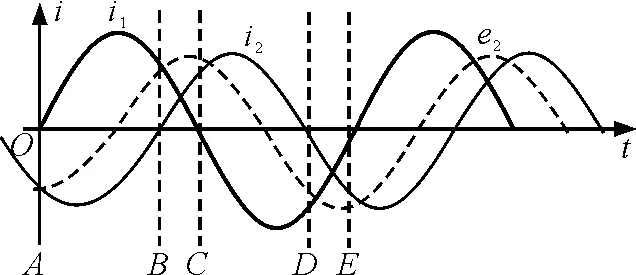

余文通過圖像分析跳環實驗,得出結論:原線圈中所通交流電產生的磁場,與副線圈(套環)中感生電流產生的磁場,二者方向關系是,任一個周期T內,兩次相同,兩次相反,而且總是同反相間,時間均等.方向相同時,其作用是吸引;方向相反時,作用是排斥,故磁場力作用的平均值為零.若不計環的重力,環只能靜止;考慮環的重力,環不能“跳起”,用楞次定律解釋出現困難.

同時,余文作者又做了無鐵芯和不同軸磁擺實驗,用同樣的分析方法,得出同樣的結論,以證實“磁滯說”對跳環實驗解釋不通,認為“教科書表述的楞次定律不能解釋上述種種現象”,“定律的描述存在問題”.

筆者認為,余文論述中存在的錯誤在于:一是對套環中發生的電磁感應過程簡單化了,二是沒有弄清套環中感生電流i2與其感生電動勢e2之間存在相位差.為節省版面,以下用通俗的方法做簡要分析.

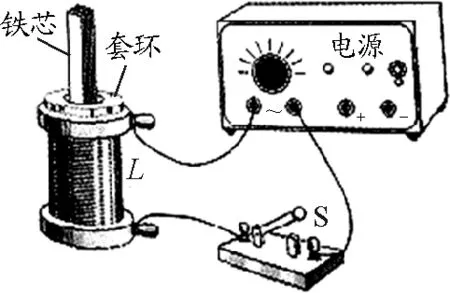

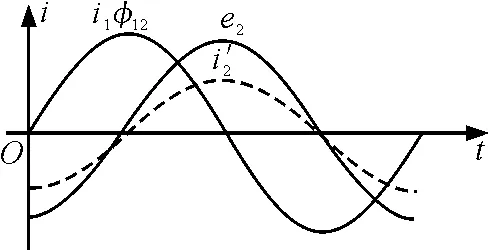

在如圖1所示的跳環實驗中,套環中發生的電磁感應現象包含著兩個物理過程:一是原線圈電流i1的磁通Φ12的變化在套環中產生的“互感”;二是自身電流i2的磁通Φ22變化產生的“自感”(無需分析電流i1的磁通Φ11變化在原線圈產生的“自感”,也無需分析套環電流i2的磁通Φ21變化對原線圈產生的“互感”).只要套環中電流變化,無論有無鐵芯,套環“自感”必然伴隨發生.套環中的實際電流i2取決于互感電動勢e2和自感電動勢eL的迭加(代數和).

類似于,質點動力學中的牛頓第二定律

合外力是改變物體運動狀態、產生加速度的外因,質量是物體慣性大小的量度,是阻礙物體運動狀態變化(企圖保持原有運動狀態不變),而非阻礙運動自身的內因.物體的加速度正是在這一對矛盾的對立統一體中形成的產物.在套環回路中,互感電動勢e2是形成感應電流i2的“改革推手”,自感電動勢eL則是阻礙自身電流i2變化的“保守力量”,類似“電阻”作用,使得套環中感應電流i2比e2相位滯后一個角度——阻抗角φ.實際電流i2由兩方面的共同作用決定.對此,余文忽略了自感作用過程.

圖1

通常,把自感電動勢eL作用稱之為“電磁慣性”.對套環中因自感導致感應電流i2比e2相位滯后的現象,可以根據含源全電路歐姆定律,通過簡諧函數運算或圖像刻畫反映,也可把這種阻礙自身電流變化的作用等效為一個“電阻”(稱為感抗XL=ωL),引入復阻抗概念

借助三角復數法或向量圖示法描述.簡述如下:

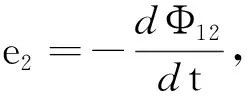

(1)根據畢奧-薩伐爾定律,原線圈電流i1對套環提供的磁通Φ12相位相同.

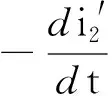

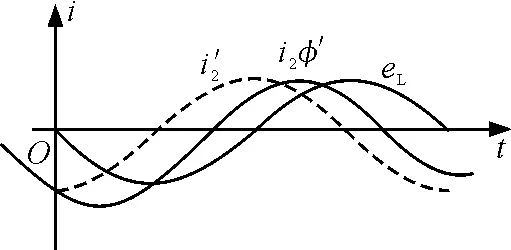

(3)由于套環本身電流的磁通Φ22變化產生自感電動勢eL,阻礙自身電流i2變化,產生的感抗XL=ωL,使得套環中電流i2比e2相位滯后一個阻抗角φ.

圖2

由圖2不難看出,在一個周期內,時間段AB和CD中,套環的感應電流i2與原線圈中電流i1反向,套環受到斥力(向上);時間段BC和DE中,套環的感應電流i2與原線圈中電流i1同向,鋁環受到引力(向下),由于多數時間受到向上的斥力,一個周期內磁場力的平均值為斥力(向上).選擇輕重不同的鋁環做實驗,由于周期很短,可能看到鋁環 “懸浮”(振幅很小觀察不出來)或者 “跳起”.如果周期足夠長,還可看到小幅振動.可見,在套環中插入鐵芯,感抗XL=ωL作用增強,電流i2比e2相位滯后的一個阻抗角φ增大,增加了電流反向和斥力時間,是“浮”和“跳”的關鍵.因此,跳環實驗中,環中感生電流i2與其感生電動勢e2之間存在相位差起著決定性作用,這就是“磁滯”解釋的核心.

本實驗現象,也可用楞次定律解釋,并且完全一致.只是,用楞次定律解釋本實驗現象,需依據獨立作用原理分層思考.

(1)在本實驗中,先設想沒有自感作用,約定φ12正方向跟原線圈電流i1正方向一致,若i1=Imsinωt,則Φ12=Φmsinωt.根據楞次定律的法拉第電磁感應定律有

圖3

圖4

(3)再將原線圈電流i1、套環因互感產生的電動勢e2,實際電流i2三者畫在同一圖上(即圖2),此時的實際電流i2是包含了環中互感和自感兩個作用過程的結果,想用一兩句話直截了當、簡明扼要地說明i2對i1的“阻礙”“變化”作用,就勉為其難了.因涉及連串的變化率概念,還必須定量推導.總之,楞次定律與跳環實驗并不抵觸.

參考文獻

1 余念祖.跳圈實驗的啟示.物理通報,2012(12):104~106