濕陷性黃土地基不同處理措施流變分析

董曉亮

(蘭州市城市建設設計院,甘肅蘭州 730000)

0 引言

相對于客運專線路基沉降的嚴格要求,濕陷性黃土地基必須進行處理,以達到消除黃土濕陷性和控制壓縮變形的目的。截至目前,對濕陷性黃土地基處理方法已有較多研究,也形成了諸多方法。但施工機具發(fā)展較快,處理措施有改進的空間。針對鄭西客運專線濕陷性黃土的特殊性:自重濕陷性黃土厚度較大,可達20 m以上,這時要達到處理的目的,機具的優(yōu)化選擇和施工工藝的改進顯得很重要,該問題的解決將有利于濕陷性黃土地基處理措施的實施和處理效果的提高。

以往常規(guī)鐵路黃土路基的沉降變形是較為嚴重的,其主要原因是:黃土地基基本不處理,用黃土作填料的堤身壓實度不夠等。近幾年在黃土地區(qū)的陜西、甘肅、山西、寧夏、河南等省區(qū)修建了一定數(shù)量的高等級公路。對于濕陷性黃土地基作了一定的處理(處理厚度多為濕陷性土層的一半),黃土填料的壓實度為0.93~0.95(重型擊實)。從目前運營情況看,因沉降變形引起路面不平順的狀況仍是比較嚴重,不少區(qū)段不得不進行整修,給運營帶來很大影響。因此,黃土地區(qū)路基沉降變形仍是一個沒有得到解決的重要課題。

該項研究以DK354+250左側(cè)離鐵路中線100 m遠處156 m×45 m的路基試驗段(試驗場地Ⅰ)為研究對象,采用數(shù)值模擬方法,對地基在不同處理方法條件下(擠密樁、柱錘沖擴樁和強夯三種類型)及在各種荷載作用下地基、堤身不同部位的沉降變形值,以及與時間的關系進行分析,推算工后沉降,總結(jié)各種工況及條件下,路基工后沉降的變化規(guī)律。同時分析路基工后沉降的構成,工后沉降發(fā)生的部位,為優(yōu)化設計提供試驗依據(jù),預測沉降變形隨時間的變化,驗證濕陷性黃土地基處理措施設計的可靠性。

1 路堤的沉降組成

路堤的沉降包括以下幾個方面。

1.1 堤身的壓縮變形

由路堤土體自重、軌道結(jié)構及列車荷載引起。堤身既是承重構筑物又是荷重,其變形分析有一定特點,不應同于一般地基沉降的分析。

1.2 地基處理范圍的壓縮變形

由地表以上堤身重量、軌道結(jié)構和列車荷載引起;當濕陷性處理不徹底時,在浸水條件下會產(chǎn)生剩余濕陷變形。

1.3 處理土層以下的沉降變形

由于經(jīng)處理的土層自重的增加(如孔內(nèi)強夯和擠密樁增加量可能達到原自重的20%~25%)和堤身重量、軌道結(jié)構和列車荷載引起的沉降。

2 路基與地基處理設計

實體路基試驗段有效長度140 m,寬度滿足設計需要。

路基設計標準(含路基斷面、防排水、側(cè)溝等)與客運專線基本一致,路堤高度選擇5 m。填料考慮水泥和石灰兩種改良土、黃土共三種,每段路堤有效長各40 m。

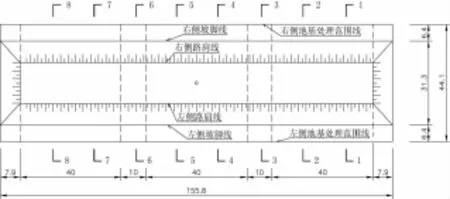

地基處理分擠密樁、孔內(nèi)強夯和強夯三種類型,將試驗場地Ⅰ自東向西分為3個試驗區(qū),每個分區(qū)長40 m,分區(qū)之間設10 m的分隔帶。路堤坡腳兩側(cè)至少布置兩排樁,試驗段共布置了8個斷面進行實測。具體布置見圖1所示。

試驗場地I采用的地基處理措施如表1所列。

3 流變分析計算假定及地層的流變

3.1 計算模型中采用以下幾個假定與原則

圖1 試驗平面布置圖(單位:m)

表1 試驗場地Ⅰ的地基處理措施一覽表

(1)地基土中的初始應力場由模擬實際開挖或填土過程后得到,并在此基礎上將位移場置零后施加道板及鋼軌荷載以計算相應的流變值。

(2)邊界條件:復合地基左右邊界為位移約束,下邊界為全約束。

(3)土體采用非線性流變材料,復合地基彈性模量取值采用復合模量法[2]。

(4)計算黃土的流變,厚度大于20 m。

3.2 測點流變分析

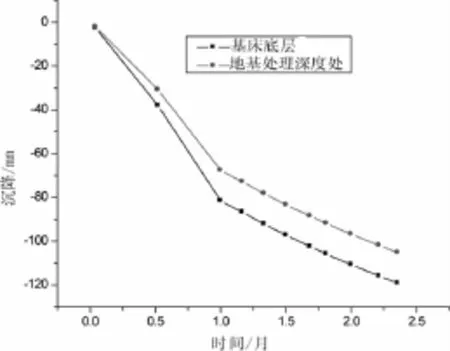

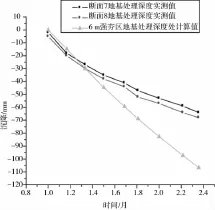

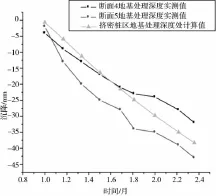

為了短期實測數(shù)據(jù)對比,模擬前兩個月的沉降和時間的關系,如圖2~圖4所示。

圖2 6m強夯區(qū)沉降-時間曲線圖

圖3 擠密樁區(qū)沉降-時間曲線圖

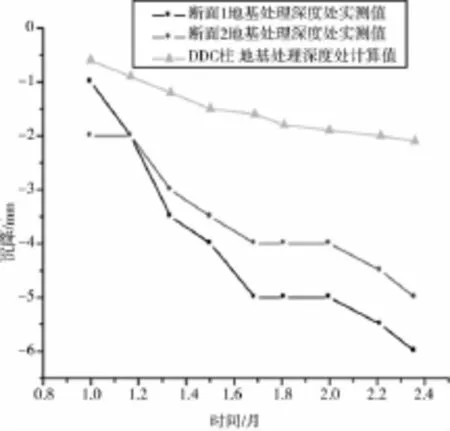

圖4 DDC樁區(qū)沉降-時間曲線圖

6 m強夯區(qū)沉降最大值達到273 mm,工后沉降有106 mm。擠密樁區(qū)的沉降值達到120 mm,工后1個月沉降最大值為38 mm。DDC樁區(qū)的總沉降值達到50 mm,工后1個月沉降為2 mm,原因是有限元模型的簡化,DDC樁樁長(22 m)和黃土深度幾乎一樣。

表2為不同區(qū)段地基的沉降量實測統(tǒng)計表。

表2 不同區(qū)段地基的沉降量實測統(tǒng)計表

從總沉降對比中可以看出:DDC樁區(qū)實測值與計算值相差11.6 mm,擠密樁區(qū)相差20.7 mm,較為接近;6 m強夯區(qū)相差60.7 mm,原因是實際工程在施工期間強夯沉降較大,而模擬計算沒有模擬夯實沉降,所以實測值要大些。

工后沉降對比參見圖5~圖7所示。由于路堤堤身和復合地基壓縮量很小,只提取地基處理深度處的沉降進行對比。

6 m強夯區(qū)相差38 mm,原因是實際工程在施工期間強夯沉降較大,而模擬計算沒有模擬夯實沉降,所以在工后沉降中計算值要大些。擠密樁區(qū)的沉降,實測值的兩組數(shù)據(jù)的平均值和計算值幾乎一致。DDC樁區(qū)的工后沉降相差4 mm,計算值較小,只有2 mm,原因是有限元模型的簡化,只考慮了黃土的流變。

圖5 6m強夯區(qū)工后沉降-時間曲線圖

圖6 擠密樁區(qū)工后沉降-時間曲線圖

圖7 DDC樁區(qū)工后沉降-時間曲線圖

4 結(jié)論

從以上分析中可見,三種加固措施中,加固深度越大效果越好,在該實驗段按效果排列依此為:22 m樁加固區(qū)(柱錘沖擴樁);15 m樁加固區(qū)(水泥土擠密樁);6 m強夯區(qū)。但三者的沉降值都滿足設計要求,且差值相差不大,那一種措施最優(yōu)還要考慮經(jīng)濟性,場地,施工條件,濕陷性的消除效果等因素。

[1]GJ79-2002,建筑地基處理技術規(guī)范[S].

[2]龔曉南.復合地基理論及工程應用[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

[3]鐵建設[2003]13號,京滬高速鐵路設計暫行規(guī)定[S].

[4]裴章勤,劉衛(wèi)東.濕陷性黃土地基處理[M].北京:中國鐵道出版社.

[5]錢鴻縉,王繼唐,羅宇生,等.濕陷性黃土地基[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社.

[6]楊廣慶,劉樹山,劉田明.高速鐵路路基設計與施工[M].北京:中國鐵道出版社.

[7]GB50025-2004,濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范[S].

[8]JTG D60-2004,公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規(guī)范[S].

[9]俞茂宏.雙剪理論及其應用[M].北京:科學出版社.

[10]熊仲明,王社良,李小健,俞茂宏.統(tǒng)一強度理論在濕陷性黃土—樁—上部結(jié)構共同作用分析中的應用[J].土木工程學報,2005,9(9):103-107.

[11]張茂花,謝永利,劉保健.基于割線模量法的黃土增濕變形本構關系研究[J].巖石力學與工程學報,2006,3(3):609-617.

[12]王炳龍,楊龍才,周順華,孫宏林.CFG樁控制深厚層軟土地基沉降的試驗研究[J].鐵道學報,2006,6(12):112-116.

[13]王盛源.飽和粘土主固結(jié)與次固結(jié)變形分析[J].巖土工程學報,1992,14(5);7O-75.

[14]Wu,Y.P.Zhu,Y.L.,Guo,C.X.Su,q.,Ma,w.,Multifield coupling model and its applications for pile foundation in permafrost,Science in China Ser.D Earth Sciences 2005 Vol.48 No.7968-977.

[15]樊懷仁.水泥土樁復合地基的流變分析[J].長安大學學報(自然科學),2002,22(5):17-19.

[16]郭玉增.張朝鵬.夏旺民.高濕度Qz黃土的非線性流變本構模型及參數(shù)[J].巖石力學與工程學報,2000,l9(6):780-784.

[17]周德培.流變力學原理及其在巖土工程中的應用[M].成都:西南交通大學出版社,1995.