“美麗交通風景線”——大連長興島道路景觀營造

邵奕敏

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 前言

隨著城市建設的快速發展,城市道路也因區域拓展大規模建設。近年來,在滿足基本出行要求的同時,人們對道路的景觀性、生態性、舒適性提出了更高的要求。如果說城市道路是城市的骨架,那么景觀的營造,則給這些縱橫交錯的道路骨架披上了亮麗新裝,形成一道道美麗的交通風景線。

本文以大連長興島道路景觀工程為例,淺析城市道路景觀系統的構建以及道路景觀營造的設計方法,向人們展現特定區域獨特的道路景觀。

1 項目概況

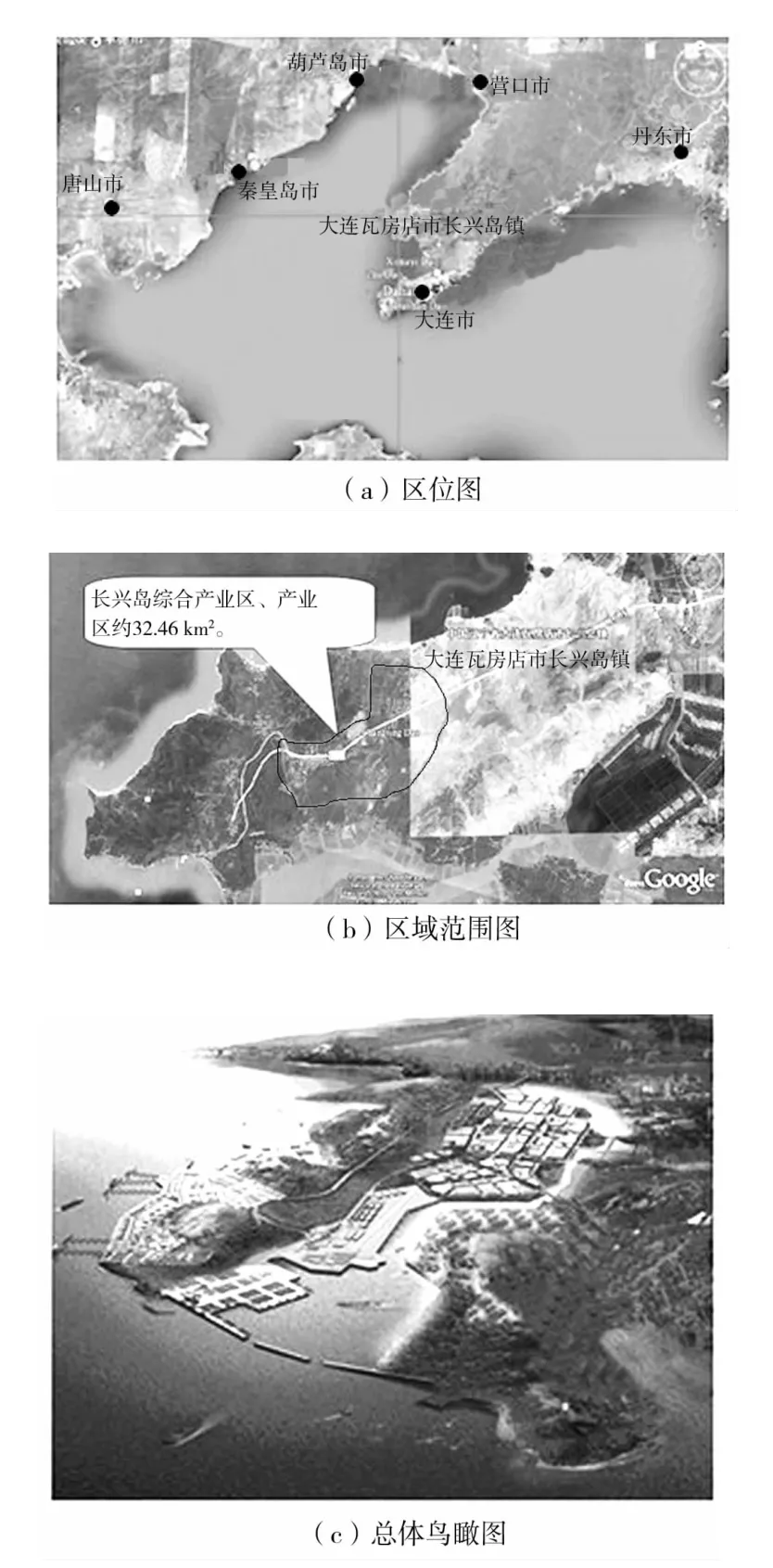

大連長興島位于遼東半島中西部,是中國第五大島。大連長興島臨港工業區面積約502 km2,承接國外臨港產業和東北老工業基地重大產業轉移升級,是環渤海地區以現代臨港產業和港航物流業為主的新型產業基地。

該工程位于大連長興島臨港工業區內,主要包括32.46 km2產業建設區域內的現狀改造和規劃新建路網的綠化景觀工程(見圖1)。

2 現狀分析

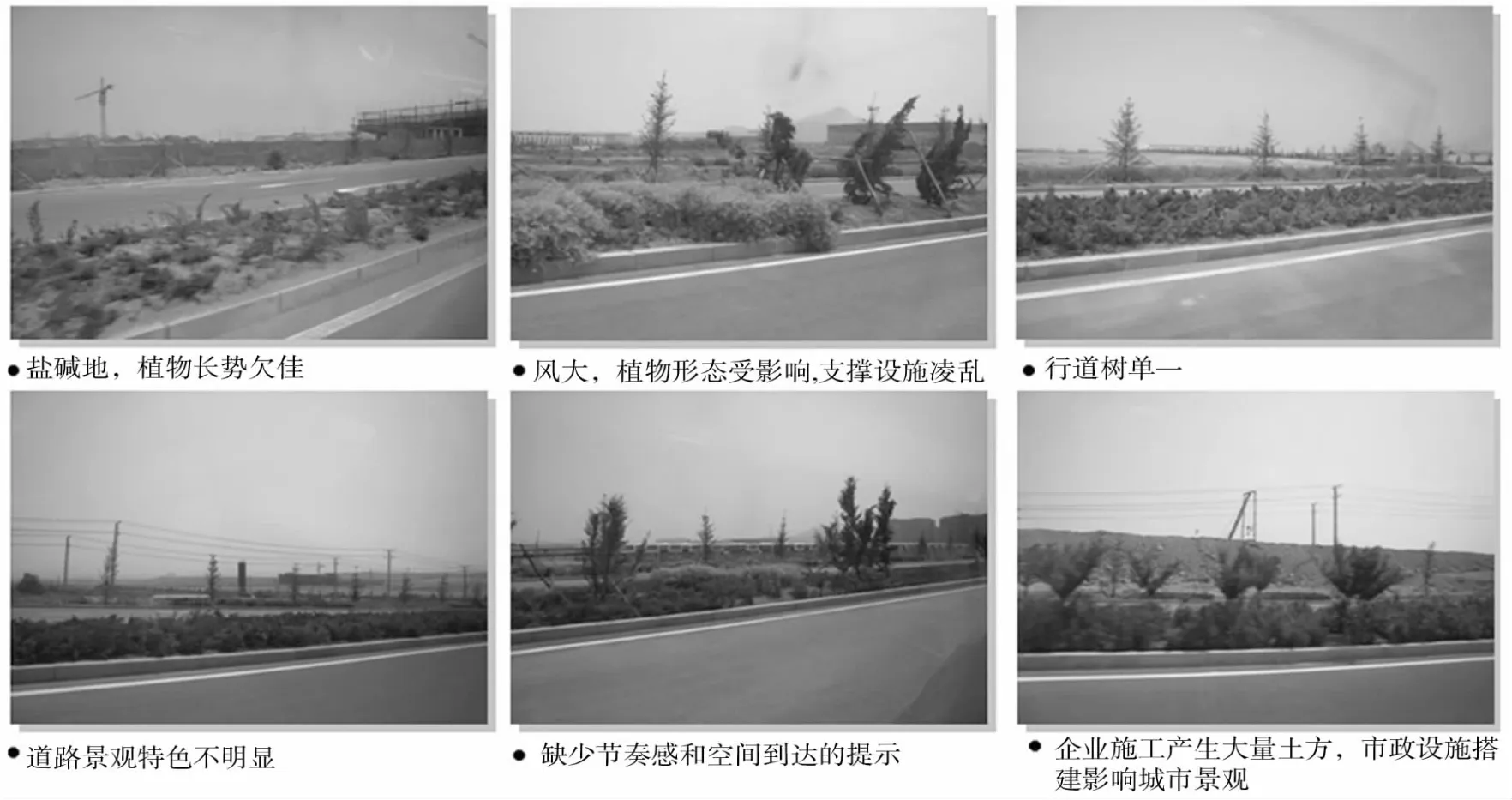

在進行道路景觀設計之前,筆者對現場區域內的縱橫三四十條道路進行了多次踏勘調查。總結主要問題有如下幾點:

(1)種植環境不良,植物長勢欠佳。長興島四面環海,空氣潮濕,風大,土壤鹽堿性較高,一般植物難以適應當地土壤和氣候條件,植物形態和生長受影響。

(2)行道樹效果差。已建成路段大多種植了柏樹作為行道樹,不僅品種不適宜作行道樹,而且景觀單一。

圖1 工程區域范圍及區位圖

(3)道路景觀特色不明顯。所有縱橫向道路結構和綠化種植形式均十分雷同,道路不具有可識別性。

(4)缺少節奏感和空間到達的提示。道路景觀缺乏設計,無節奏感和韻律感。

(5)路側隨意搭建影響道路景觀。企業施工產生大量土方堆場,臨時市政設施隨意搭建,凌亂的樹木有礙觀瞻。

以上問題如圖2所示。

圖2 現狀照片

3 設計構思

設計思考:如何營造具有鮮明特色的道路景觀?

(1)結合用地布局

長興島綜合工業區主要發展裝備制造、船舶配套、精品鋼材和高新技術等產業,北側有一小部分配套生活的居住用地。可以說百分之八九十的用地都是產業工業用地和倉儲用地,基地內縱橫交錯的道路也主要服務于各大工廠、企業。該區作為現代臨港新型產業基地,國家級經濟技術開發區和省綜合改革試驗區,對道路形象也提出了較高的要求。

針對產業園區的用地性質,道路景觀在設計中突出簡潔、大氣,與背景大規模企業建筑相協調,道路景觀節奏適當加長,以滿足較快車速的觀賞要求。

(2)把握空間結構

長興島四面環海,僅東西向一條交通主干道與陸地相連,產業區形成“二軸二廊,三區多點”的城市空間結構。東西向為長興島現代裝備制造業發展軸,南北向通過山體綠化、海溝及島鏈的聯系,構成綠化生態廊道,起到對生活區、產業區及港航物流區的分隔聯系作用。

根據東西向和南北向不同的城市空間結構,構思一個具有導向性的道路景觀模式與之呼應,即東西向道路采取規則景觀布置模式來配合產業發展軸的結構理念,南北向道路則采用自然式種植形式加強表現聯絡南北的生態廊道。這樣不但應勢造景強化了區域空間結構,而且增加了縱橫向道路的可識別性。

(3)提煉城市特色

長興島是海島型城市,海岸線自然曲折,具有良好的“生態基底”。設計運用灘涂、海浪等表現形式,通過起伏的地形、流線型的種植形式和柔美的植物來演繹自然生態的主題。

主要發展裝備制造、高新技術等的新型產業基地彰顯著強烈的“工業亮色”。工業區內模塊化、集裝箱式布局給設計帶來靈感,運用單元化、堆疊的景觀設計手法,規則式、矩陣化的種植形式,突出模塊化的工業特質。

(4)借鑒優秀案例

國內已有一些成功的道路景觀案例,如蘇州工業園區的現代大道,在道路尺度、功能定位上都與本案類似。作為蘇州工業園區內的主要景觀大道,其道路寬度50 m,兩側綠化帶寬25~30 m。兩側的微地形圍合道路空間,同時對周邊建筑底層圍墻進行遮擋。樹陣間隔布置設計,強化了道路空間的節奏感。

以上設計策略是設計師在尋找一種自然環境與工業特質的結合,實現工業與自然的共生、產業與景觀的對話、科技與文化的對接。

4 設計方案

4.1 總體景觀結構

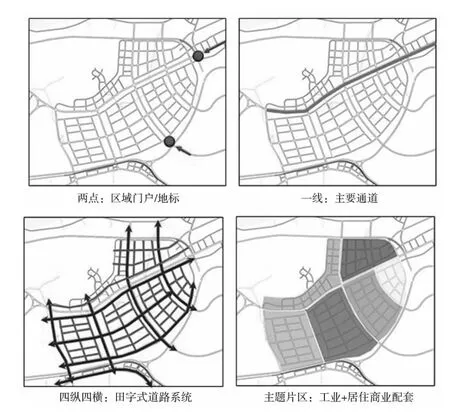

經過對基地情況和上位規劃的全面分析之后,歸納提煉出“一線、兩點、四縱、四橫、六片”的道路總體景觀結構(見圖3)。

圖3 總體景觀結構分析圖

“一線”——區域主通道:城八線,城市景觀大道。東西向貫穿整個工業區,定位為城市門戶道路,展示城市形象。

“兩點”——區域門戶/地標:進入產業區的兩個主要入園口,定位為打造園區門戶形象。

“四縱”——主干路、工業區景觀路:1#路、5#路、6#路、10#路,體現長興島生態自然景觀。

“四橫”——主干路、工業區景觀路:4#路、3#路、港區3#路,反映產業區工業特性。

“六片”——區域內次干路、支路:反射工業亮色,打造各主題片區不同的色彩主題。

4.2 詳細設計

4.2.1 “一線”、“兩點”

(1)“一線”——城八線:定位城市景觀大道

功能:城市快速交通干道,東西向連接城市區域組團;城市門戶道路展示城市形象,提升區域景觀風貌。

景觀特征:簡潔大氣的綠化種植,以規則式為主,結合交通站點,休憩設施及地標性景觀構筑物。

樹種選擇:美國白蠟、銀杏(行道樹)。

種植風格:以規整流線型高大落葉喬木結合特色種植。

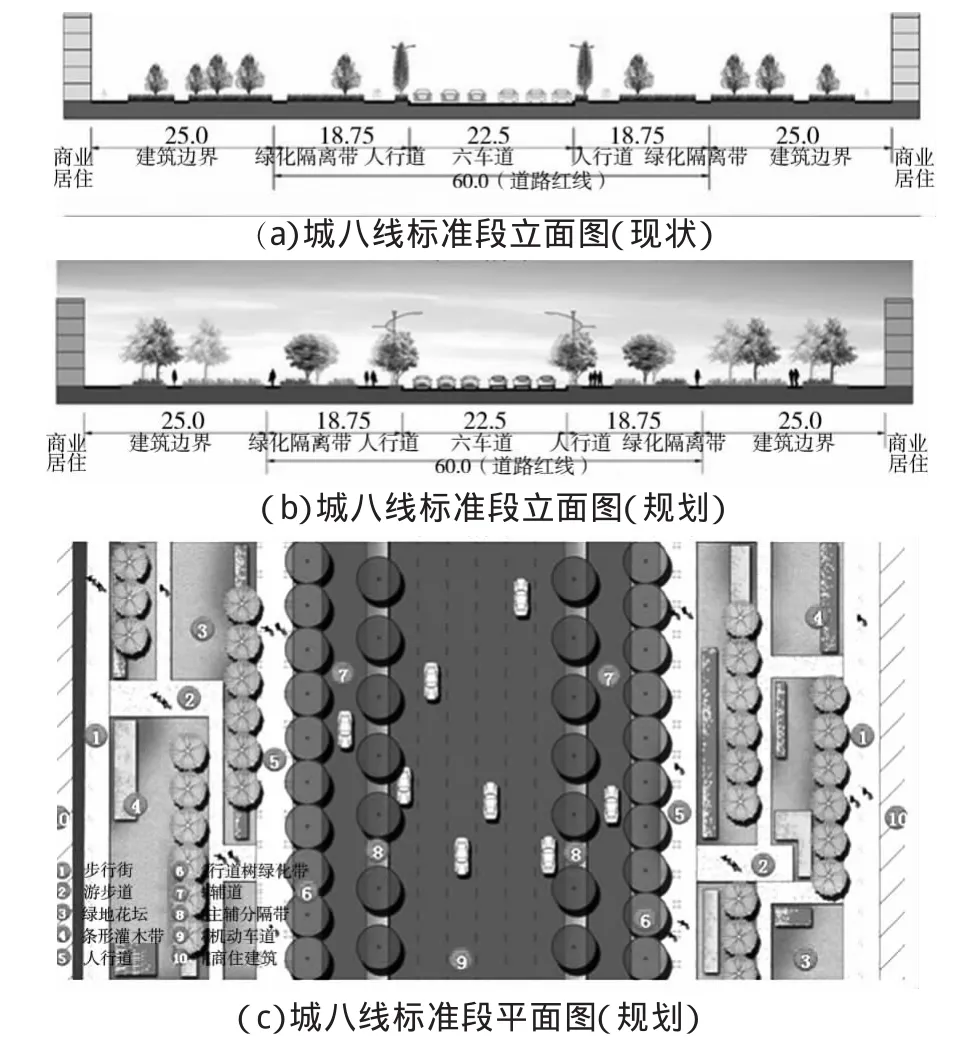

城八線道路紅線寬60 m,雙向6車道,兩側是6 m輔道和3 m寬主輔隔離帶,人行道與沿街商住小區間有25 m休閑綠帶過渡。城八線為東西向道路,因此采用現代規整的幾何形式,整條路由一系列的植物、鋪裝、燈光、街道家具組成,完善整個道路配套功能。景觀元素結合當地的文化符號、圖案,打造一條景觀豐富的城市門戶道路(見圖4)。

(2)“兩點”

從片區總體考慮,在進入片區主要出入口處建立區域門戶和地標,增強識別性和區域感(見圖5)。

圖4 城八線道路景觀設計圖(單位:m)

圖5 區位門戶和地標意向圖

4.2.2 “四縱”、“四橫”

根據用地性質和園區定位,強化主要通道景觀,建立主次干路景觀層次,營造特色景觀風貌。

功能:串聯工業區內各組團的產業區景觀大道;強化工業區內道路綠化功能,提升工業區景觀品質。

景觀特征:工業區內縱橫主要道路分別打造規則式和自然式兩種景觀風格,常綠和落葉喬木相結合,搭配灌木塑造簡潔大氣,具有較強識別性道路景觀。

種植風格:植物品種選擇上應更能抗風、抗污染和耐鹽堿。種植風格色調等以簡單大氣為主要策略,與背景建筑相協調。

樹種選擇:絨毛白蠟、垂柳、速生柳、千頭椿、臭椿、紫花泡桐、刺槐、白楊等。

設施:公交站點、停車、街具設施、標志指引系統設施。

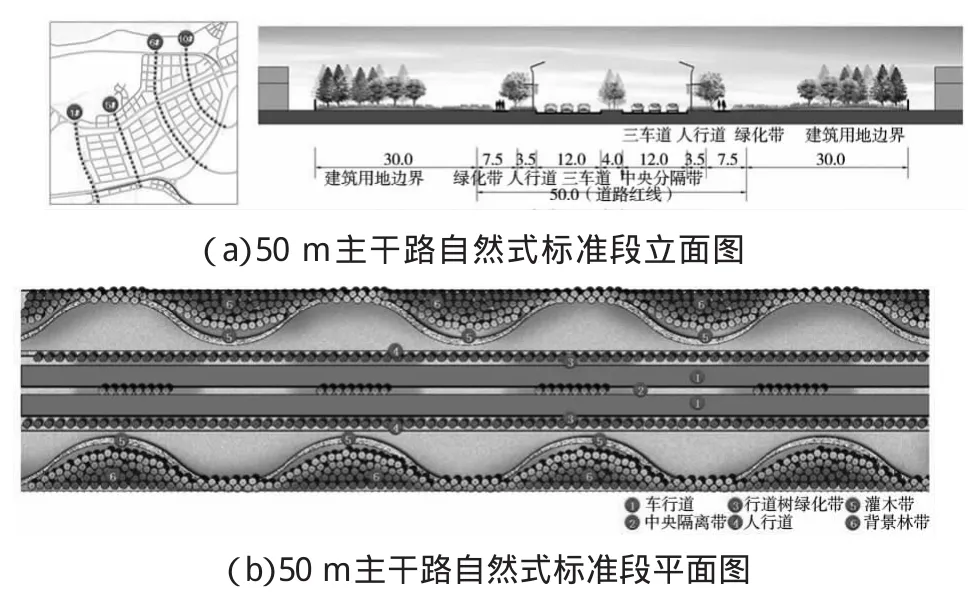

(1)縱向主干路

兩側綠化帶寬30 m,綠化形式采用自然曲線式種植。常綠高大喬木為背景,前景點綴色葉或開花小喬木及灌木。波浪形綠帶設計為規整的廠區提供自然豐富的綠色映襯。產業區景觀綠化以大氣簡潔的種植形式與工業尺度相符,風貌協調統一(見圖 6、圖 7)。

圖6 縱向主干路景觀設計圖(單位:m)

圖7 縱向主干路景觀設計效果圖

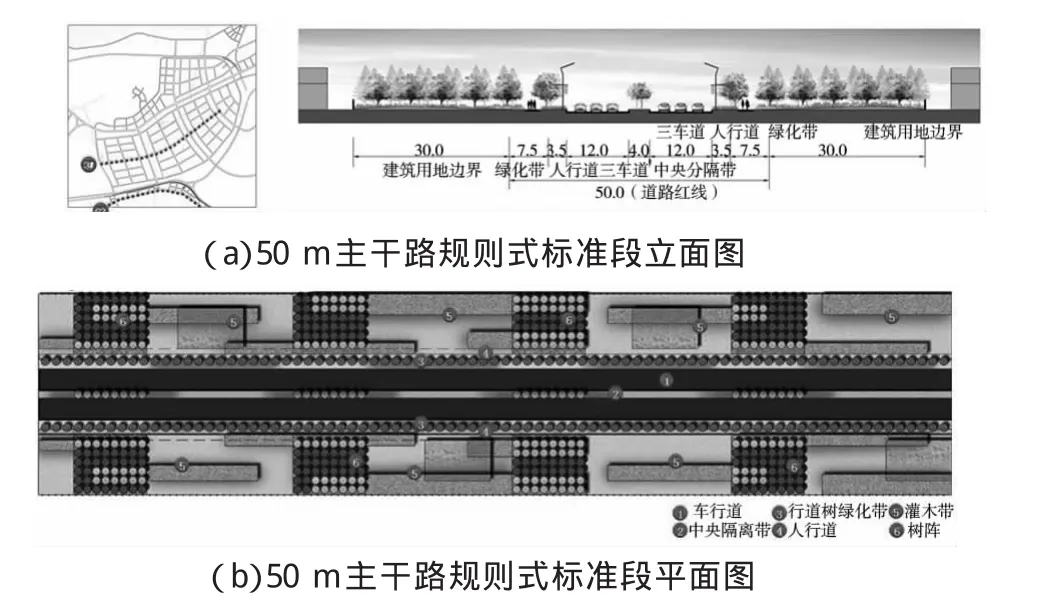

(2)橫向主干路

兩側綠化帶寬30 m,綠化形式采用幾何規則式種植。常綠、落葉大型喬木搭配,樹陣間隔布置,富有氣勢和節奏感,并能為后側企業建筑提供透景視線。下木布置亦配合上木形成穿插錯落的矩形灌木帶,給人以獨特的道路景觀感受(見圖8、圖 9)。

4.2.3 “六片”

圖8 橫向主干路景觀設計圖(單位:m)

圖9 橫向主干路景觀設計效果圖

產業區內的次干路和支路,定位為產業區街道,六大組團片區統籌考慮,通過選用不同色彩的植物品種,如梓樹、紫花泡桐、臭椿、金葉榆、垂柳、金葉女貞、蜀檜、紫葉小檗、瓜子黃楊等,打造組團濃郁的色彩主題,反射工業亮色,增強街區道路的識別性和特色性。同時,植物的品種選擇應滿足工業區凈化空氣和滯塵的要求(見圖10)。

5 結語

任何設計不能僅限于局部和自身,而應著眼宏觀和全局,道路景觀設計亦是如此。只有將城市特點、道路屬性和景觀文化等方面統籌考慮,并提煉挖掘富有新意的景觀創意,通過植物、鋪裝、設施小品、雕塑等景觀元素的表達和演繹,才能設計出符合當地需求和特色的道路景觀。

圖10 片區次干路景觀設計圖(單位:m)