鉛芯橡膠支座與板式橡膠支座抗震計算對比

亢曉亮

(上海千年城市規劃工程設計股份有限公司,上海市 201108)

0 前言

近年來我國相繼頒布實施了《公路橋梁抗震設計細則》(JTG/T B02-01-2008)和《城市橋梁抗震設計規范》(CJJ 166-2011),規范中橋梁抗震設計理念、設計方法上有了非常大的進步,要求我們設計工作者具備更多的抗震設計知識。

設置減隔震支座是一種簡便、經濟、先進的工程抗震手段;理想的減隔震支座需具備:在較低的水平力作用下,具有較高的初始剛度,變形很小;在地震作用下,支座屈服,在變形的過程中消耗地震能量,延長結構周期。鉛芯橡膠支座是在分層橡膠支座中部插入鉛芯而形成的隔震裝置,它具有良好的力學特性,具有較低的屈服剪力(約為10 MPa)和足夠高的初始剪切剛度(G約為130 MPa),具有理想的彈塑性性能,且對于塑性循環具有很好的耐疲勞性能。它能夠提供地震狀況下的耗能能力和靜力荷載作用下所需的支座剛度。但是其造價高,且在現場安裝工作復雜,橋梁施工完成后養護或更換難度較大。

1 工程概況

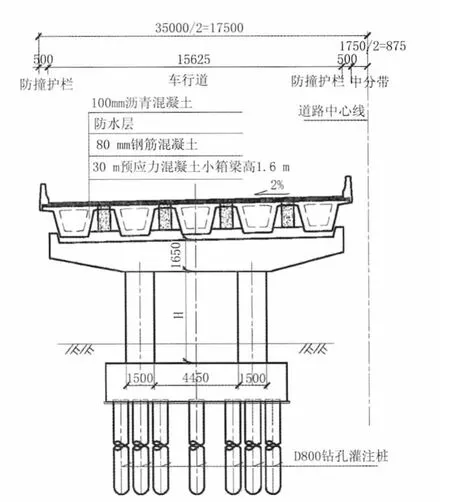

本文以某跨線橋梁引橋(3×簡支變連續組合小箱梁)第二聯和第四聯為例,分別選取承載力相當的鉛芯橡膠支座和板式橡膠支座進行抗震分析。橋梁橫斷面見圖1,主要技術指標如下:

(1)道路等級:城市快速路。

(2)橋梁設計荷載標準:城-A級。

(3)橋梁寬度:0.5 m(護欄)+15.625 m(車行道)+0.5m(護欄)=16.625 m。

(4)抗震設防標準:按照地震基本烈度7度設防,地震動峰值加速度0.1 g;抗震設防類別為乙類,抗震設計方法為A類。

圖1 橋梁橫斷面(單位:mm)

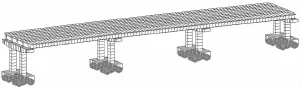

各聯橋墩立柱高度見表1。

表1 橋墩立柱高度

2 有限元模型

2.1 計算模型

采用Midas/Civil 2011對整體結構模型進行時程分析計算。

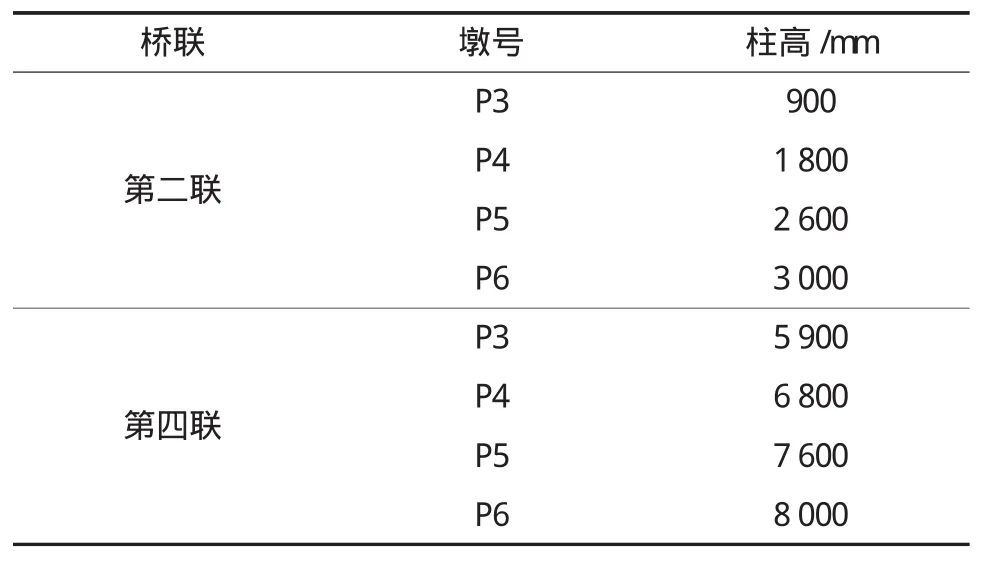

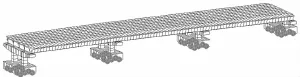

全橋考慮下部結構-上部結構的共同協同工作抵抗縱、橫橋向地震作用。根據《公路橋梁鉛芯隔震橡膠支座》(JT/T 822-2011)附錄A的支座特性,采用一般連接中得“鉛芯橡膠支座隔震裝置”模擬鉛芯橡膠支座的性能;根據《公路橋梁抗震設計細則》的6.3.7條計算板式橡膠支座剛度,采用彈性連接模擬板式橡膠支座的性能;用m法計算得到單樁剛度,對承臺底進行彈性約束。全橋模型見圖2、圖3。

圖2 全橋模型(第二聯)

圖3 全橋模型(第四聯)

2.2 地震波

地震波圖形見圖4。

圖4 地震波

3 主要計算結果及對比分析

3.1 橋梁自振周期

橋梁自振周期統計見表2。

表2 橋梁自振周期統計表

對比分析:高墩較矮墩自振周期長;矮墩采用板式橡膠支座時,自振周期為0.707 s,接近橋梁特征周期(0.65 s);采用鉛芯橡膠支座時,橋梁自振周期明顯變長,矮墩自振周期變化幅度較高墩大。

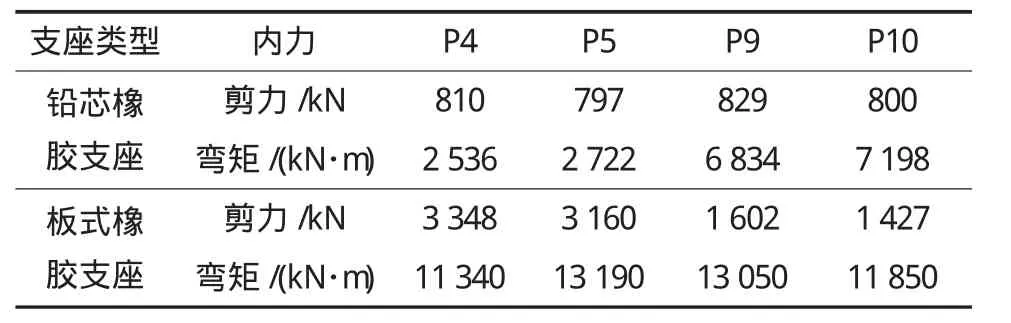

3.2 各墩立柱柱底(順橋向)內力統計表

本文選取連續梁兩個中墩立柱柱底內力計算結果進行對比,見表3。

表3 橋墩立柱內力統計表

對比分析:同一聯中,矮墩地震力較大;采用鉛芯橡膠支座時,矮墩和高墩的地震力相當;采用鉛芯橡膠支座時,地震力明顯減小,矮墩地震力變化幅度較高墩大。

3.3 橋梁立柱抗震驗算

根據《城市橋梁抗震設計規范》(CJJ 166—2011)7.3.1、7.3.2條規定,P4、P5墩(高寬比小于 2.5)應按照《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTGD62)的規定驗算橋墩抗彎和抗剪強度;P9、P10(高寬比大于2.5)墩需按照7.4條驗算驗算橋墩立柱抗剪。

(1)P4、P5墩截面驗算

根據最不利軸力求的截面抗力Mr=2950(kN·m)

由以上計算結果可知,P4、P5墩只有采用減隔震支座,其承載力才能滿足規范要求。

(2)P9、P10墩截面驗算

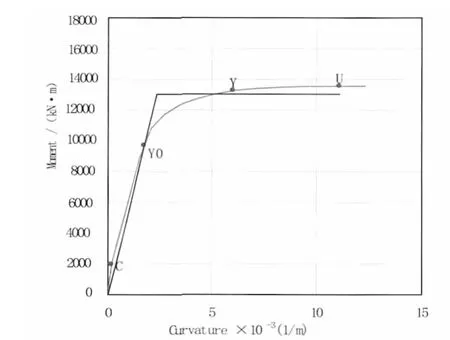

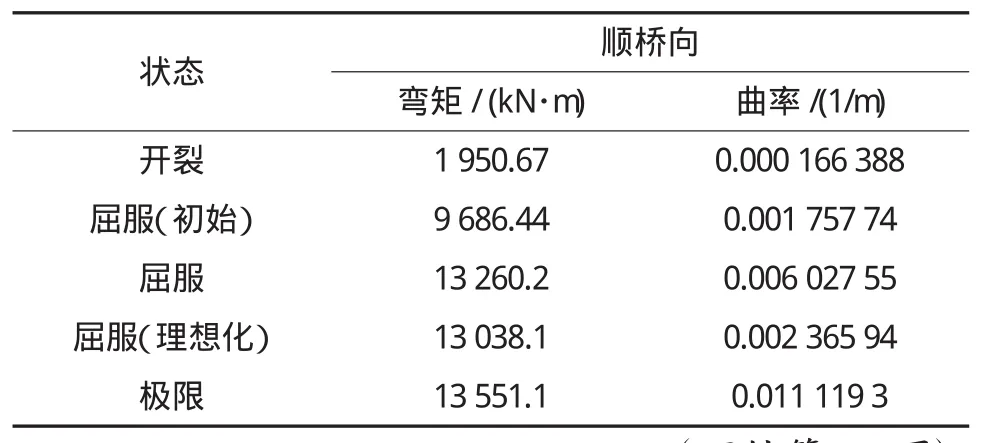

P9、P10墩立柱按照能力保護構件驗算橋墩立柱塑性鉸區域斜截面抗剪強度。根據橋墩立柱配筋,立柱在最不利軸力作用下順橋向截面屈服曲率計算結果見圖5。橋墩屈服曲率見表4。

圖5 橋墩立柱屈服曲率曲線

表4 橋墩屈服曲率表

若采用板式橡膠支座,P9、P10墩地震作用下柱底最大組合彎矩M=13050(kN·m),對比橋墩屈服曲率曲線可知:墩柱已處于屈服階段。

橋墩立柱塑性鉸區域斜截面抗剪強度設計值V=φ(Vc+Vs)=2960(kN)>Vco;故橋墩立柱滿足能力保護構件的要求。

若采用鉛芯橡膠支座,橋墩立柱內力明顯變小,則也能滿足規范要求。

4 總體結論

橋墩較矮,橋梁下部結構剛度較大時,采用鉛芯橡膠支座能夠明顯延長結構自振周期,減小地震力,保證在強震作用下橋墩立柱處于彈性;橋墩較高,橋梁下部結構剛度不大時,采用鉛芯橡膠支座后,橋梁自振周期變化不及矮墩,但地震力有明顯的變化,能夠改善橋墩立柱受力。

鉛芯橡膠支座能夠提供地震狀況下的耗能能力,但是造價略高,且在現場安裝工作較板式橡膠支座復雜。橋梁設計工作中,應結合橋梁抗震設防標準,根據工程實際需要合理選用鉛芯橡膠支座和板式橡膠支座。

[1]JTG/T B-2008,公路橋梁抗震設計細則[S].北京:人民交通出版社,2008.

[2]CJJ 166-2011,城市橋梁抗震設計規范[S].北京:人民交通出版社,2011.

[3]葉愛君,管仲國.橋梁抗震[M].北京:人民交通出版社,1997.