學生實驗探究百米賽跑中時間差的來源

龔華

(張家港市三興初級中學 江蘇 蘇州 215624)

1 實驗介紹

(1)課題名稱

探究聽聲音對百米賽跑中計時的影響.

(2)實驗目標

物理來自于生活,實驗是研究物理的重要方法,希望學生通過身邊隨手可得的物品、隨處可見的現象進行物理探究活動,讓他們感受到生活中處處是物理,處處皆學問,以此來調動和激勵學生探究科學的興趣、使其感受科學的魅力,最終培養學生的科學素養.

就這個實驗來講,要讓學生知道,百米賽跑中看發令槍的煙和聽發令槍的聲音計時存在一定的差值,按照理論值來算,應該是等于0.29 s.讓學生通過實驗,感受這一過程,在這過程中領會實際測量值與理論值不一致的原因,同時體會小組合作的樂趣及取得實驗成功的幸福感.

(3)實驗內容及儀器

內容為百米賽跑中看煙和聽聲音的時間差,使用的儀器為秒表.

2 設計思路

(1)人員和時間的確定

本實驗在《初中物理》八年級的教學中不是重點內容,但是由于本實驗能較好地鍛煉學生的實驗能力,在農村初中開展不受場地、條件的限制,實驗過程簡單,因此,我們在物理課以外尋找時間給學生鍛煉的機會.通過平時的觀察,發現當學生上體育課測試學生成績時,總有大部分學生在那兒無所事事,和體育教師商量后,決定利用體育課的一段時間開展本實驗.在實驗時間得到保證后,我們選取了每班14名同學進行實驗,別的同學等這14名人完成后再重新開始這個實驗,這樣既能滿足實驗的正常開展,也不影響體育課測試的正常進行.

(2)制定計劃和設計實驗

14名同學中選出一位總負責的組長,由這個組長組織學生討論實驗.明確實驗的目的、小組成員的分工、數據的處理.

(3)進行實驗

小組按照既定實驗計劃進行實驗,針對實驗過程中出現的問題,教師不斷地對小組提示,讓他們討論現有的實驗方案,找出缺陷,剔除影響實驗的因素,不斷改進.

(4)實驗結果處理

針對實驗結果,如果正好等于0.29 s,讓學生思考在本實驗中有什么收獲,還有什么新的問題.如果沒有0.29 s,讓學生尋找實驗過程中還有什么問題,這些問題能否解決,不能解決的原因是什么,還能在這個實驗中發現什么新的問題.

3 實驗過程

(1)第一次實驗

組長將14人分工如下:1人發令,1人記錄數據并做簡單處理,4人跑步,每一名跑步的同學都有一名同學聽聲音、一名同學看煙來計時,共計8人.分工結束后,運動員、發令員、記錄員各就各位,唯獨計時員的位置有很大區別,第一組的兩個人離跑道終點很遠,第二組兩人分別在不同的位置,第三、第四組同學都在跑道邊上.看煙的同學都面對運動員,聽聲音的計時員有的背對運動員,有的面對運動員睜眼或者閉眼.測量結束后,一組數據交到了數據處理同學的手里,這個同學制作了一張表格如表1.

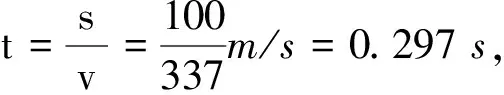

表1 第一次實驗數據

原本以為一次就能得出結論的、很簡單的實驗,但當學生拿到這組數據后都異常詫異,數據中不僅沒有接近0.29 s的理論值,甚至出現了自相矛盾的各類數值.

面對這個結果,筆者提示同學,在學習物理的過程中,物理實驗應該采取哪些方法?測量數據或者得出結論過程中有哪些方法來總結規律或者減少誤差?我們應該從哪些方面來進行改進這個實驗?

這下,14名同學議論開了,同學們一致認為,實驗是物理研究的重要手段,就本實驗而言,剛才的實驗過程中有些人站的位置不對,觀察的角度不統一,聽聲音的不在終點線,聲音傳播距離比100 m長.還有人計時的時候在判斷運動員過百米的標準不統一,聽聲音的人面對運動員閉眼還是背對運動員不統一,這些因素都造成了計時的不精確.在減少誤差方面,大家一致認為,對于一名運動員只有一名看煙的和一名聽聲音的計時,數據少,也容易出現錯誤,要求增加計時員,減少運動員,對計時結果取平均值減少誤差.

(2)第二次實驗

組長根據討論的結果,將14人重新分工,運動員改成2人,計時員增加到12人,一名運動員分別由3名看煙的和3名聽聲音的同學記錄時間,發令和數據記錄由教師完成.看煙的同學和同時閉好眼睛聽聲音的同學都面對運動員交叉在終點線一字排開,都以運動員第一個腳過終點線算計時結束.

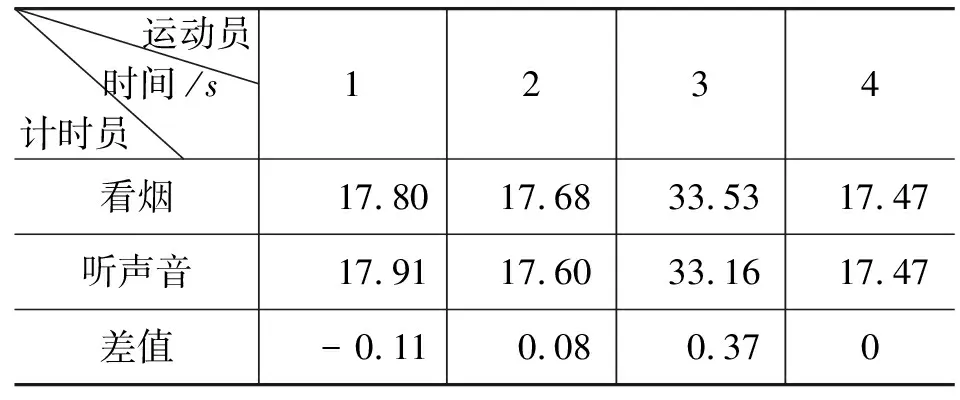

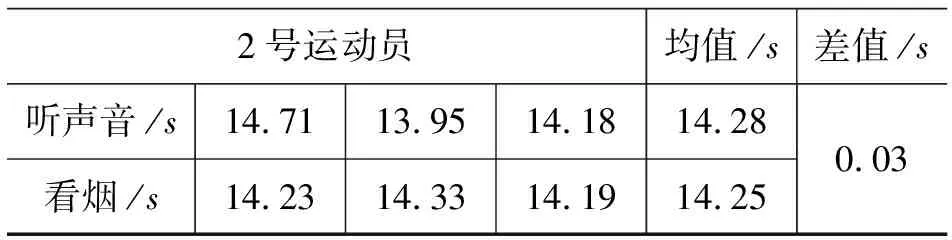

做好以上修改后,我們又進行了一次實驗,實驗結果如表2所示.

表2 第二次實驗數據

2號運動員均值/s差值/s聽聲音/s14.7113.9514.1814.28看煙/s14.2314.3314.1914.250.03

面對第一組接近0.29 s,而第二組依舊實驗數據相差很大這個結果,有同學提出,第二組中有明顯錯誤的數據,不能采用這個數據,應該將這個數據去除,這個建議又遭到了別的同學的反駁,因為如果去掉了這一個,取平均值意義不大,應該在數據較多時取平均值,還有同學認為既然我們實驗次數不多,可以多測幾次,綜合組員的建議,我們又多測了幾組數據,結果如表3所示.

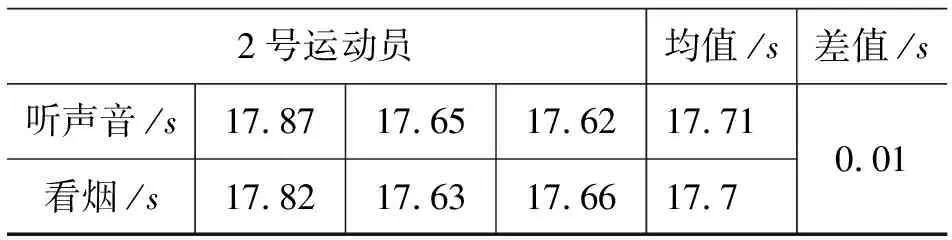

表3 增測的實驗數據

2號運動員均值/s差值/s聽聲音/s17.8717.6517.6217.71看煙/s17.8217.6317.6617.70.01

后面依次又測了幾組數據,結果和上表都差不多,同學們對數據進行了分析,發現雖然統一測量的標準,但是每個人的反應能力不同,每個人判斷到達終點始終有差別,這些因素都將影響測量結果,通過大家一致商定,決定將運動員由2人改為1人,同時將10人中反應不夠準確的人剔除,加入計時較準確的同學共10人,由于數據多了,再將數據中明顯錯誤的數值刪除取平均值,這個建議得到了大家的一致認同.

(3)第三次實驗

為了剔除反應慢的同學,經過小組討論,由教師發出指令,大家同時按秒表,再發指令,同時停止計時,通過幾次實驗,替換了2位經常計時經常有誤的同學,這時,有位同學提出,我們能不能不要運動員就測呢?因為運動員跑得快還是慢并不是0.29 s來源的因素,一旦不要運動員,那么每個人判斷到達終點始終有差別這個問題就可以得到解決了,也能夠有效的控制無關變量,按照這個說法,我覺得前面計時時,同時記錄腳剛過終點線是控制變量法,那也是錯誤的,因為何時計時結束這個變量并沒有引起0.29 s的改變,這只是測量誤差.一石激起千層浪,同學們議論開了,什么是影響的真正因素?溫度,聲音只有在15 ℃時才有340 m/s的速度,溫度不同,聲速不同,為了使結果趨于準確,學生測了當時的溫度為18 ℃.如果沒有運動員,那么以什么作為計時標準呢?問題剛落,受到剛才測反應能力實驗的影響,就有好多同學馬上異口同聲說:老師喊停就馬上停.由此,我們明確了第三次實驗的方法.

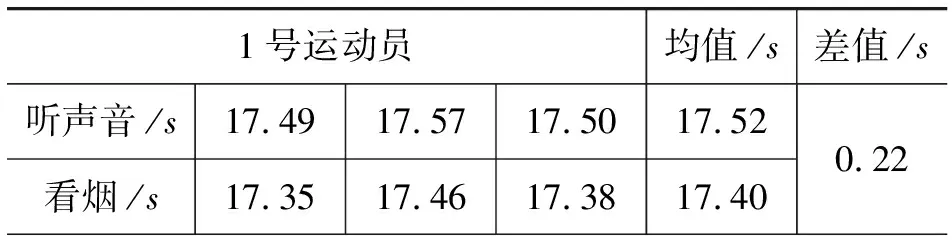

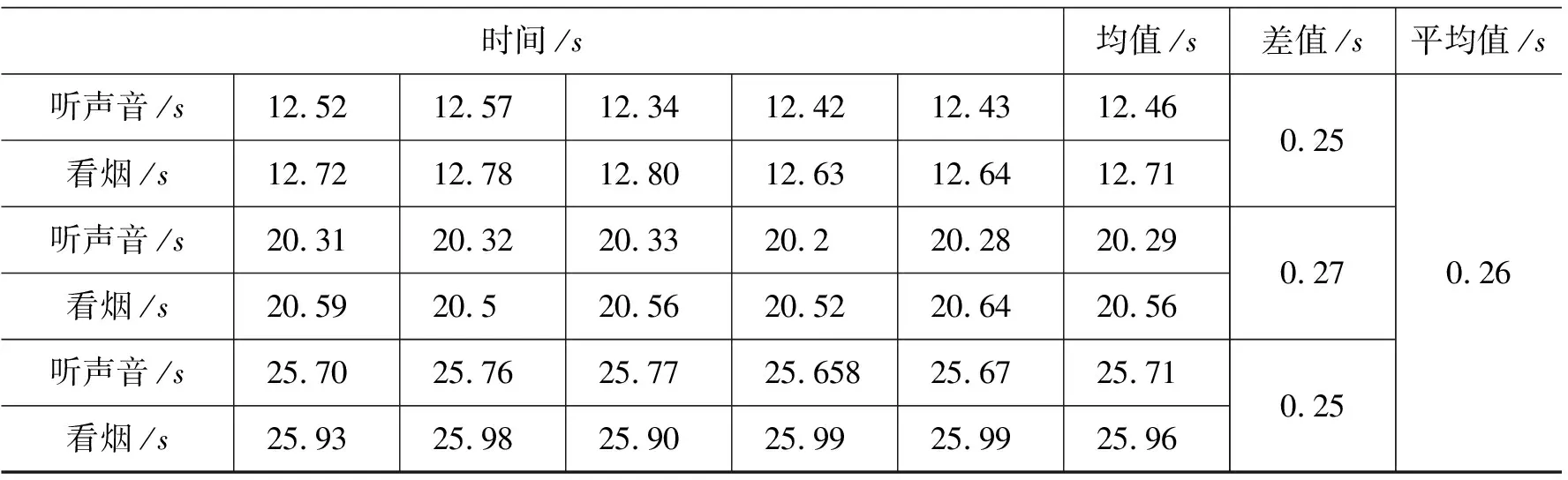

選10個計時員,全部面對100 m起點,在終點位置按照一個聽聲音一個看煙一字排開,發令員在起點的中間開始發令,教師站在終點的中間,過一段時間,當喊停時全部停止計時,經過三次實驗,測得數據如表4所示.

表4 第三次實驗數據

通過第三次實驗,實驗的測得值和理論值之間僅僅只有0.03 s的差別,為什么測不到0.29 s呢?限于時間關系,我們的實驗暫告一段落,由學生回家思考這一問題.

(4)實驗分析

第二天一早,就有學生告訴我,“老師,我在網上找到了溫度和聲速的關系式

C=C0+0.607×t