地鐵暗挖隧道近距離穿越橋樁施工技術

王東清

(北京城建集團有限責任公司 北京100018)

1 工程概況

麗澤橋位于北京市西三環南段,是北京市幾座大型橋梁之一,于1991年竣工投入使用,是連接西三環和豐臺北路的重要交通樞紐。北京地鐵14號線西局站—東管頭站區間暗挖隧道下穿麗澤橋區,其中地鐵近距離穿越的匝道橋共計7處,凈距離在0.84~4.61 m,且樁端在隧道的肩部,為受力最不利位置。橋梁為混凝土現澆連續箱梁,檢查評估報告顯示,匝道橋技術狀況等級評定為A級,即完好狀態[1]。

地鐵14號線西局站—東管頭站區間暗挖隧道下穿麗澤橋樁工程,暗挖為馬蹄形標準斷面(6 570 mm×6 480 mm)。自上而下主要地層為粉土填土①、粉砂-細砂②3、圓礫-卵石②5、中砂、粗砂⑤1、卵石⑤、層卵石⑦。結構覆土厚度為10.1~15.3 m,隧道穿越地層主要為卵石⑤,中砂、粗砂⑤1。地下水位于結構線以下,設計采用地表雙排復合錨桿樁隔離加固,洞內增設臨時仰拱、徑向注漿等措施來控制橋梁沉降。

橋梁沉降控制要求是:橋梁豎向均勻沉降為15 mm;縱向不均勻沉降位移值為5 mm;墩柱橫橋向相鄰基礎不均勻沉降位移值為3 mm;地表沉降為30 mm。

2 橋樁與隧道沉降及變形模擬預測

2.1 建模

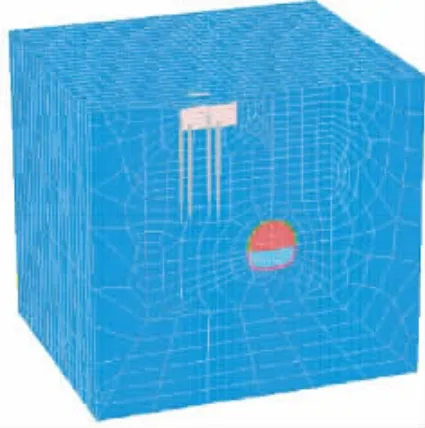

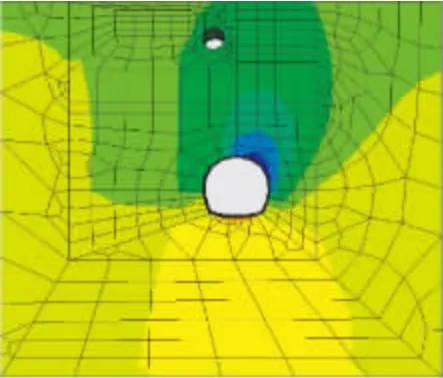

在施工之前,協調設計單位研究討論各種技術措施,針對施工條件和工況,經過建模分析,提前預測施工沉降。采用大型巖土計算軟件FLAC-3D,假定土體為各向同性彈塑體,由實體單元模擬,其應力-應變關系,滿足莫爾-庫侖準則;采用板單元模擬初襯,二襯采用實體單元;模型邊界范圍取4倍開挖洞徑,地表為自由面,其余面均施加法向約束,進行施工模擬。每循環進尺0.5 m,按設計圖工序的工況步驟,以Z3-4橋樁為例,計算模型[2]見圖1~圖2。

圖1 Z3-4橋樁計算模型

圖2 豎向位移云圖

2.2 計算

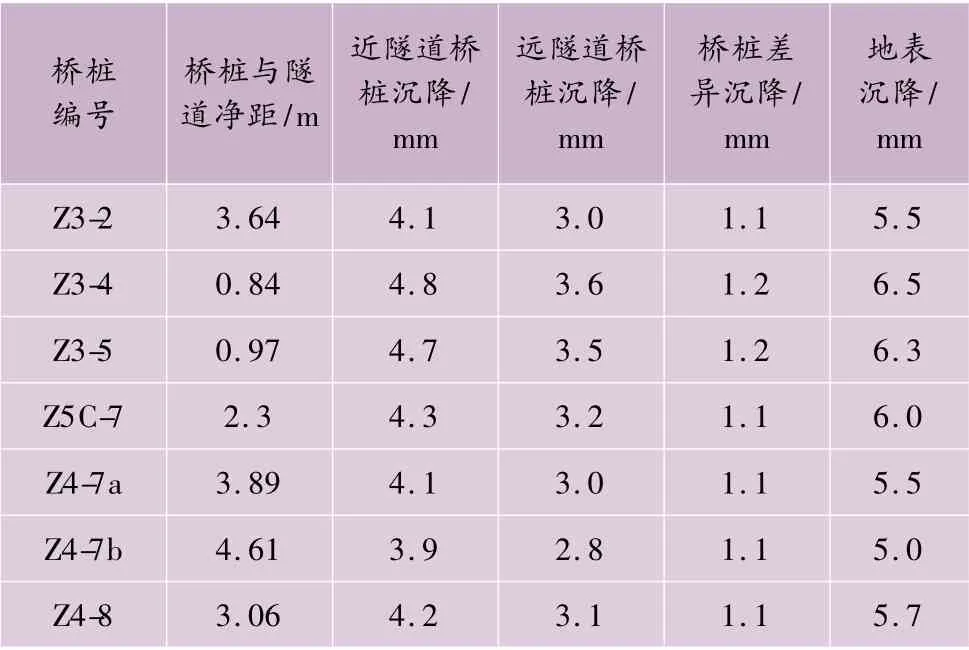

按設計要求進行計算,以Z3-4橋樁為例:近暗挖側橋樁的沉降值為4.8 mm,遠暗挖側橋樁的沉降值為3.6 mm,差異沉降值為1.2 mm,橋樁沉降主要發生在上臺階開挖期間,沉降值為3.7 mm,且沉降速率加大;在暗挖施工期間,隧道拱頂最大沉降值為7 mm,沉降主要發生在上臺階開挖期間,下臺階開挖時剛開挖期間發生小幅沉降;隨開挖進展出現小幅隆起,水平收斂值為3.6 mm,地表最大沉降值為6.5 mm,各橋樁的沉降模擬數據統計見表1。

表1 各橋樁沉降模擬數據統計

2.3 分析

經過分析,在隧道施工期間,橋樁沉降主要發生在上導洞開挖期間,應加強施工工藝控制,盡快對上導洞臨時仰拱封閉成環,并及時進行回填注漿。

3 施工措施

為保證施工過程中的沉降受控,確保施工安全,參考軟件的分析情況,除嚴格按設計要求,采取地面實施復合錨桿樁對土體進行加固、洞內徑向注漿、增設臨時仰拱等措施外,同時在施工工藝控制上,采取上導洞先行通過和及時進行多次重復回填注漿等措施,控制施工給橋樁和地面帶來的沉降。

3.1 地表加固措施

采用復合錨桿樁加固地層,將橋樁周圍土體加固和改良,以不降低原有側摩阻為目的,并在隧道內對橋樁底部的土體實施注漿加固,具體布置見圖3。

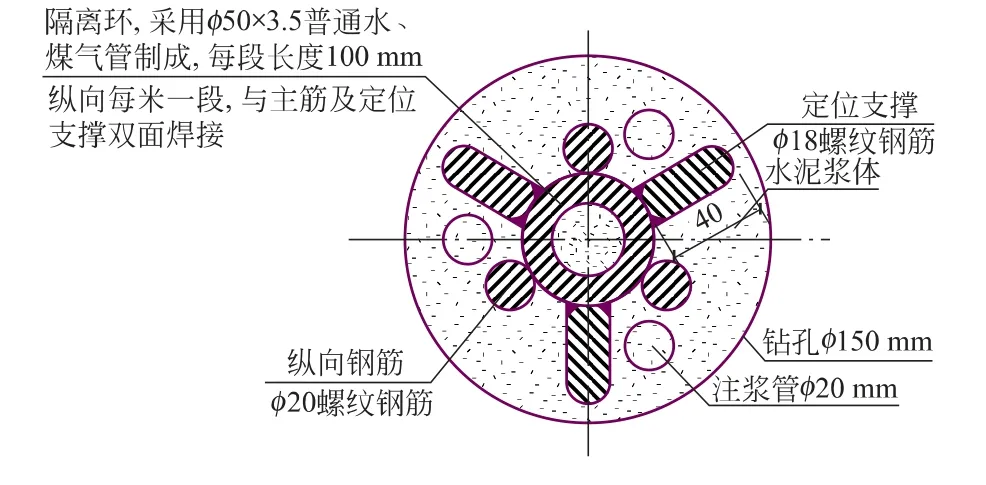

復合錨桿樁直徑150 mm,采用φ50鋼管(煤氣管)和3根φ18定位鋼筋作為復合錨桿樁鋼筋籠子的骨架,每段長100 mm,間距1 m,3根φ20鋼筋作為縱向主受力筋,另附3根φ20塑料管作為注漿管,每根注漿管出漿口范圍距底端4 m,注漿管φ20 mm,出漿孔φ4 mm,4孔豎向錯開150 mm,如圖4所示。采用兩次注漿,第一次注漿壓力為0.4~0.5 MPa,孔口溢漿時結束本次注漿,水泥漿水灰比為0.5∶1;第二次注漿采用中高壓注漿,注漿壓力1.0 MPa,水泥漿水灰比為0.75∶1,在第一次注漿完成后10~15 h進行。

圖3 復合錨桿樁施工

圖4 復合錨桿樁構造

復合錨桿樁在本工程相臨標段也使用過(相似環境、相同工法、相同工藝情況下),通過不同措施下產生的沉降進行對比后得出,復合錨桿樁對減少橋樁沉降的數值約為2~4 mm。

3.2 洞內加固措施

3.2.1 超前注漿

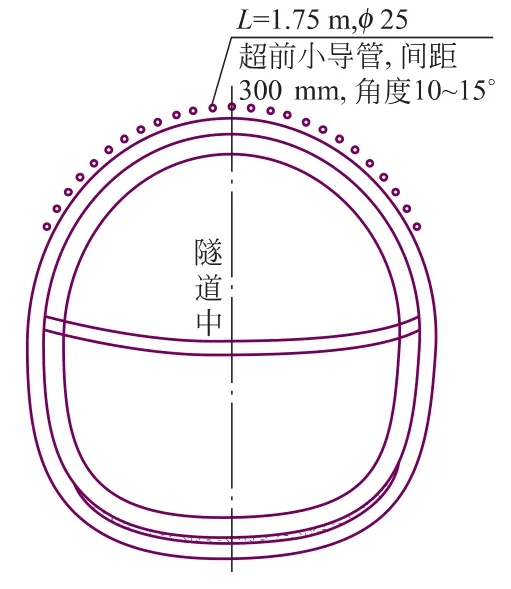

根據本段以卵石-圓礫石為主的地質,將超前注漿進行優化,小導管采用φ25無縫鋼管,長1.75 m,水平傾角為10°~15°,在環向120°范圍打設,縱向每榀打設,如圖5所示。注漿漿液選用單液水泥漿+早強劑,壓力控制在0.3~0.5 MPa,單根小導管注漿量按照擴散半徑0.25 m進行計算。注漿結束后需要對注漿效果進行檢查,并對注漿薄弱部位進行重新補充注漿。

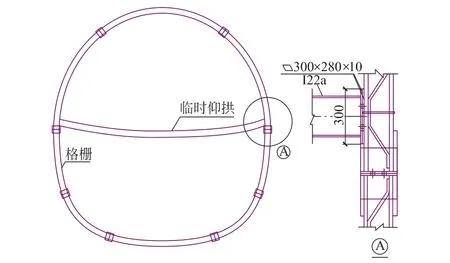

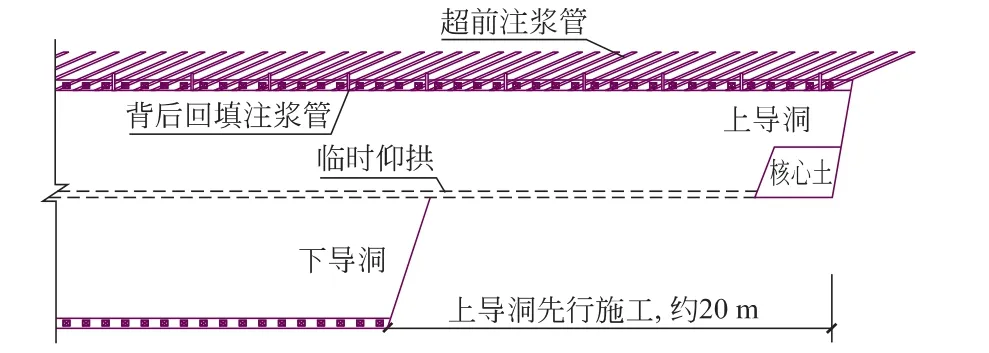

3.2.2 臨時仰拱

計算模型的橋樁沉降主要發生在臺階洞施工期間,為使上臺階盡早封閉,在隧道穿越橋樁前后各10 m范圍內增設了臨時仰拱,將隧道初襯分為上、下兩個導洞。臨時仰供采用I22a工字鋼和掛網錨噴混凝土的形式,從而使隧道形成上、下兩個導洞進行施工(見圖6)。

圖5 超前小導管布置

圖6 臨時仰拱位置及構造

3.2.3 徑向注漿

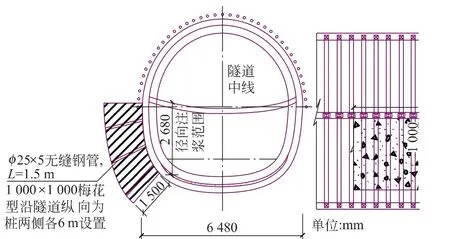

暗挖區間下穿橋樁段時,橋樁底基本位于隧道中部,由于在開挖過程中容易造成土體松散、回噴不密實,導致橋樁沉降,因此在隧道靠近橋樁側、臨時仰拱下45°范圍內進行徑向注漿,注漿范圍為1.5 m。注漿管采用φ25×5小導管,長1.5 m,采用1.0 m×1.0 m梅花型布置,布置縱向范圍為橋樁兩側各6 m,注漿選用1∶1純水泥漿液,壓力控制為0.2~0.5 MPa(見圖7)。

3.3 施工輔助技術措施

3.3.1 上導洞先行通過

經過數值模擬分析發現,導洞開挖時地面沉降縱向形狀范圍和沉降值略有不同,但大致影響范圍為開挖面的縱向后方約12~18 m。為有效控制上導洞施工帶來的沉降,采取上導洞先行通過橋樁,并及時完成回填注漿,待回填注漿強度充分起作用后(注漿后約7 d),下導洞方施工到此位置為最佳狀態,根據正常施工進度,下導洞7 d的施工長度約為15 m,加上上臺階核心土等長度約為20 m。此位置的下導洞施工在上導洞施工的沉降影響線以外,經過上導洞回填注漿的處理,下導洞施工帶來的沉降幾乎為0。隧道施工上導洞先行通過情況如圖8所示。

圖7 徑向注漿管布置

圖8 隧道施工上導洞先行通過情況

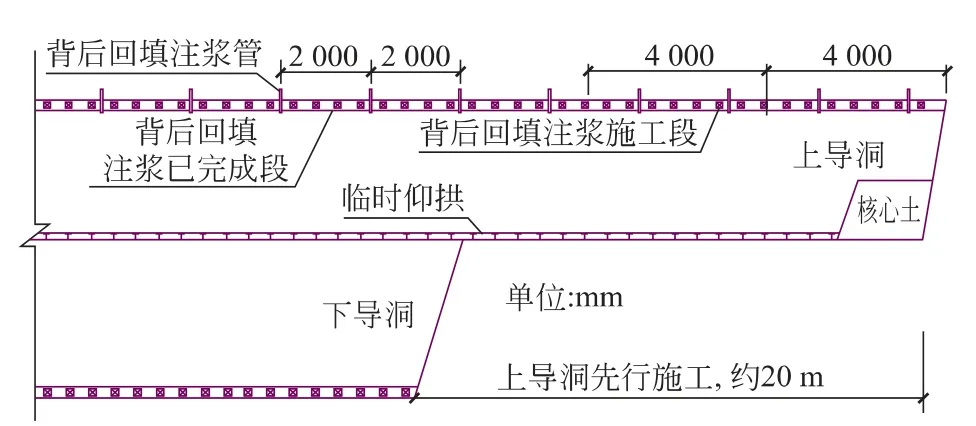

3.3.2 多次重復回填注漿

在暗挖施工過程中,初襯錨噴背后普遍存在錨噴不密實的現象,會導致地面或橋樁的沉降加大。在施工過程中,應以設計圖紙為依據,對背后注漿施工進行優化和調整。

1)將回填注漿管的縱向間距由原設計的3 m縮短至2 m,環向間接由拱頂2 m、側墻3 m統一調整為2 m,并呈梅花形布置,以保證回填注漿的密實性。

2)為保證對背后及時回填注漿,在保證開挖面土體穩定的前提下,將注漿段與掌子面開挖距離由原設計的5 m調整至4 m。

3)每次注漿段長度由原設計的5 m縮短至4 m。

4)注漿采用水泥+白灰+粉煤灰,重量比為1∶1∶1,加入適量水拌成黏稠狀。注漿分兩次進行,第一次注漿,壓力達到0.3 MPa并穩壓10 min后停止;30 min后開始進行二次補漿,二次補漿穩壓壓力應達到0.5 MPa,并穩壓3 min后終止[3-5]。

5)對完工段進行回填注漿檢測。每填充注漿完成約20 m,即對回填注漿情況進行雷達空洞掃描檢測,在拱頂和起拱線處共設置3道平行檢測線。如存在空洞或疏松現象,立即再次進行注漿和檢測,直至填充密實。經取芯檢查,效果顯著(見圖9)。

圖9 隧道施工注漿段落劃分

4 實施效果及沉降變形數據對比

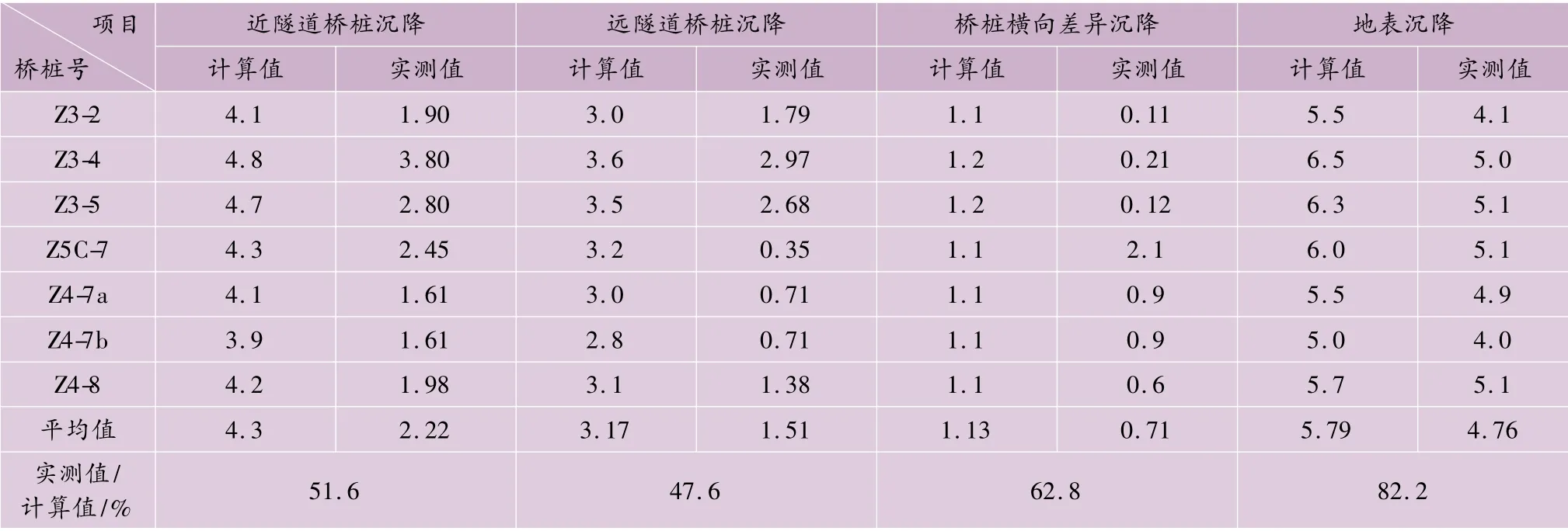

暗挖隧道近距離下穿麗澤橋樁共計7處,隧道與橋樁之間凈距離為2.76 m。根據各項數據比較,采用設計給定措施和施工輔助措施相結合的方式,經過穿越后2個月的持續監測,各數據已經穩定,監測數據與模擬數據對比見表2。實際監測數據為計算模擬數據的47.6%~82.2%,明顯小于模擬計算數據。

表2 各項計算模擬數據與實際監測數據對比 mm

5 結語

根據數據對比分析得出,在砂卵石地層下施工暗挖隧道,采用臨時仰拱、上導洞先行通過,并及時進行多次重復回填,注漿能夠在沉降發生之前有效控制沉降。同時,在設計給定措施的基礎上,調整施工順序,可以有效控制隧道施工引起的地表構筑物、地下管線等建筑物的沉降,總體上具有指導施工和借鑒意義。復合錨桿樁是橋樁加固的常用措施,起到了對橋樁和施工隧道的隔離作用,對砂卵石特別是松散砂性土體具有很強的加固作用,但其造價相對較高,在其他地質條件下或橋樁和隧道距離大于5 m的情況不建議使用。

[1]王夢恕.地下工程淺埋暗挖施工技術通論[M].合肥:安徽教育出版社,2004.

[2]崔玖江.隧道與地下工程注漿技術[M].北京:中國建筑工業出版社,2011.

[3]張金偉.北京地鐵十四號線工程西局站~東管頭站區間特、一級風險工程專項設計:設計說明(五)(六)[G].北京,2011.

[4]姚宣德.淺埋暗挖法地下工程施工對既有橋梁的影響分析[J].水利水電技術,2010,41(4):62-68.

[5]王力勇,楊兆仁.地鐵隧道下穿高架橋施工控制技術[J].市政技術,2010,28(4):101-103,135.