高職制造類創新型實踐教學模式的探索

(張家界航空工業職業技術學院航空維修工程系,湖南 張 家界 4 27000)

傳統的教學體系是學科體系結構進行組織的,存在理論知識多而深,實踐技能少而淺,教師授課講的多,做得少,“滿堂灌”的現象嚴重,課堂缺乏互動性、實踐性和技能性。這種模式雖強調了知識結構的完整性和系統性,培養的學生具有較好的專業理論基礎和專業知識,但與生產實際運用差異很大,且所講授的內容與生產崗位要求脫節,即使傳統的高職教育體系增加了大量的實踐教學內容,制造類實踐教學課時與理論教學課時達到甚至超過1:1,但學生在畢業后,一般都要經過或長或短的適用期,遠遠不能滿足零距離上崗的要求,更談不上創新。

而根據 IBM(International Business Machines Corporation)國際商業機器公司發布的《IBM2006年全球CEO調查》,發現企業的創新觀點主要來自員工(41%)、事業伙伴(38%)和客戶(36%),僅17%的受訪者認為創新是透過研發而來。高職教育的培養目標是生產、管理、服務一線的高素質技能型人才,是21世紀知識經濟和信息社會一線員工培養的重要基地。2006年教育部出臺的教高16號文件中,強調推廣“工學結合”的課程模式。作為工學結合課程的核心特征,“學習的內容是工作,通過工作實現學習”正在被大家所認識和接受。本課題組認為這種“基于工作過程”的課程體系蘊含著豐富的現代職業教育理念和方法,也是目前高職創新教育的重要載體和平臺。

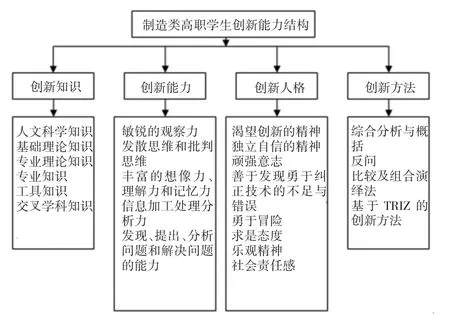

1 高職生的創新能力結構體系

根據心理學界較為一致的看法,創新能力是根據預定的目的和任務,運用一切已知的信息,開展思維活動,產生出某種新穎、獨特、有社會或個人價值的產品的智力品質。從該定義來看,創新能力包含知識、知識的應用、應用方法,并且是一種品質。大學生要創新,必須將其建立在一定的知識、能力的基礎上,把知識內化為能力。創新的核心問題,不是知識問題,也不是能力問題,而是個人乃至一個集體的價值取向問題,對個人而言,是人格問題,對集體而言,是文化問題。自信、勇敢、良好的情緒和性格、堅強的毅力、敢于質疑、專注、好奇等人格因素,是創新的心理基礎,也是掌握知識、發揮能力、進行創新的前提條件。同時,實現創新還需要專門的創新方法,因此,知識、能力、人格、創新方法有機統一構成了高職生創新能力的結構體系,如圖1所示。

圖1 制造類高職學生創新能力體系結構

2 基于工作過程的創新型實踐教學模式

2.1 工作過程的概念

德國勞耐爾教授認為,“工作過程是在企業里為完成一件工作任務并獲得工作成果而進行的一個完整的工作程序”。工作過程導向的目的在于克服學科體系結構化內容的學習,有利于與工作過程相關內容的學習。其是以現代職業工作整體化分析和描述為基礎進行的工作過程系統化課程設計方法,職業教育教學模式從行動導向轉向過程導向,更加關注學生的全面發展,以便適應更為復雜的生產過程和經濟生活的需要,滿足持續改進工作品質的要求。

2.2 基于工作過程課程體系開發的思路

以工作過程導向設計制造類專業課程體系的基本思路是:以先進制造類專業相關的工作崗位為依據,通過現場觀摩勞動者生產、制造產品或完成工作任務的職業情景,分析歸納典型工作任務,確定“行動領域”。然后,對行動領域進行教學歸納,構建基于工作過程的學習領域,學習領域間的排序遵循職業成長規律,學習領域內部結構以工作過程為主線,學習領域內的內容要充分考慮崗位技能要求并融入職業資格標準和省技能人才抽查標準,兼顧應用技術創新,串行相關知識和技能,設計教學情境。

2.3 創新型實踐教學模式

每個學習領域的教學目標都從專業能力、方法能力和社會能力三個方面規定了具體的培養目標。在學習領域的教學實施過程中,除了培養專業能力外,更加注重培養學生的社會能力,培養他們的“協作精神”和“團隊意識”;更加注重培養學生的方法能力,充分發揮學生自主學習的積極性;更加注重培養學生“創新意識和創新能力”;同時,還要充分考慮學生個體的差異性,真正實現因材施教。

基于完整工作過程的學習領域教學活動,一般是以小組的形式使學生經歷完整工作過程的職業教育教學活動。從完整的角度出發,完成完整工作過程包括以下關鍵步驟:資訊、劃、決策、實施、檢查和評價。在高職教育實踐教學中,依照這一完整工作過程來實施教學,每個步驟對學生起到明顯作用如下:

(1)資訊。良好的信息素養是創新的基礎,通過對工程實踐的前期準備,可以鍛煉學生的信息收集、分類和處理、分析能力。

(2)計劃。通過實踐計劃、報告的撰寫,鍛煉學生的寫作能力。

(3)決策。通過實踐過程中的多人協作,鍛煉學生的溝通與協調能力以及團隊精神,發現靈感,善于捕捉靈感的能力,有利于培養學生的創新思維。

(4)實施。通過操作實踐,培養、鍛煉和提高學生的動手能力和實干精神,可以培養學生獨立自信精神和提高高職生的學習興趣,有利于提高學生的創新意識。

(5)檢查。通過實踐結果的分析與答辯,鍛煉學生的口頭表達能力,有利于培養學生敏銳的觀察力以及發現問題和分析問題的能力。

(6)評價。通過工程實踐優化與探索,培養學生開動筋、鍛煉分析和解決實際問題的能力。

在“學習領域”的教學實施過程中,能充分體現以學生為中心,采用項目、任務等多種形式的教學組織和方法,充分發揮學生的學習主動性、積極性、創新性和實踐性。

2.4 創新型實踐教學模式實施效果

2010年下半年,本課題組在數控技術專業的《數控機床加工零件》學習領域進行了基于工作過程的教學改革,每個學習領域以典型零件加工為任務,經過工藝制訂、編程、仿真、加工、檢驗和評價的完整過程,并按教、學、做合一的原則組織教學。在實施過程中,模擬企業的真實環境,遵循企業的工作流程,嚴格實行過程考核與實物考核相結合的考核方式,這使得學習過程變得更有趣,更輕松,學習效果非常好。經過教改后,主講教師在2011年的湖南省說課競賽中榮獲一等獎,且教改班的期末考試和數控中級工鑒定成績均要明顯高于其他班級,學生的實際操作能力、綜合素質、創新意識明顯增強,學生設計制作的《K14B發動機缸氣門鎖片快速壓裝夾具》、《幼苗液體注肥機》在第九屆湖南省大學生課外學術科技作品競賽中分獲二、三等獎。實踐證明,基于工作過程的實踐教學模式是一種創新型實踐教學模式。

3 結束語

企業的一線員工是企業的創新觀點產生的主要人群,高職院校培養是企業一線員工的重要基地。在分析高職制造類學生創新能力結構體系的基礎上,提出了基于工作過程的課程體系的教學組織實施是一種創新型實踐教學模式。實踐證明,該實踐教學模式有利于提高學生職業能力、可持續發展能力、創新能力和綜合素質。

[1]孫月發.數控技術專業實踐教學創新體系[J].創新與創業教育,2011,(4):22-23.

[2]米 潔.機械類專業實踐教學體系改革與實踐創新能力培養研究[J].中國電力教育,2011,(25):88-89.

[3]王章豹.強化工科實踐教學培養學生工程實踐與創新能力[J].合肥工業大學學報,2006,(4):116-118.