實施可靠性工程,確保產品質量——上海宇航系統工程研究所實踐案例

上海宇航系統工程研究所(又名中國航天科技集團公司第八研究院第八O五研究所,簡稱八O五所)前身是國防部第五研究院第二十設計所,于1984年成立,1994年獨立建制。

八O五所曾先后獲得全國五一勞動獎、上海市五一勞動獎、上海市實施卓越績效管理模式先進企業、上海市質量管理獎等榮譽。2011年和2012年,八O五所研制的對接機構圓滿完成了“天宮一號”目標飛行器與“神舟八號”、“神舟九號”飛船交會對接任務,八O五所榮獲了人力資源和社會保障部、工業和信息化部、國防科技工業局和總裝備部授予的“中國載人航天工程突出貢獻集體”稱號。

八O五所在早期階段開展的可靠性工作多以被動為主。進入21世紀,八O五所的可靠性工作理念由被動向主動方向轉變,可靠性技術的應用也在不斷擴展和深入,由過去單一的產品可靠性技術發展到“六性”(可靠性、安全性、維修性、保障性、測試性及環境適應性)技術,逐步形成“大可靠性”概念與工作思路。

現經過近十年的摸索,八O五所在宇航產品可靠性工程工作方面形成了較為系統的工作模式,并獲得2012年度上海市“質量標桿”稱號。下面主要從可靠性組織機構建設、可靠性工作體系建立、可靠性信息管理、可靠性改進機制這四個方面進行介紹。

1 高效嚴密的可靠性組織機構

自“十五”以來,航天任務急劇增長,這就使得本就具有高風險特點的航天任務更加艱巨,可靠性工作的重要性愈發突出。任務形勢的不斷變化促使八O五所必須研究創新一種更有效的組織架構模式。

經過不斷探索,緊密結合所多領域的型號可靠性工作需求,目前八O五所形成了“單點雙線”(見圖1)的可靠性組織架構:以下設的環境與可靠性專業研究室為核心點,以型號任務為縱向條線及以可靠性專業建設為橫向條線的雙條線。

1.1 縱向以型號研制可靠性為主線

縱向型號研制可靠性的主線是指在型號研制、試驗、飛行全過程中,在型號兩總系統的領導下,設立從總體到分系統到單機的金字塔形可靠性組織機構,各層次間關系明確,責任界面清晰。

圖1 八O五所“單點雙線”組織架構及工作模式示意圖

總體和各分系統分別設可靠性主任設計師、可靠性主管設計師。

——總體可靠性主任設計師負責開展型號可靠性工作策劃,組織落實可靠性工作要求,分析、評估和總結可靠性工作;

——分系統可靠性主任設計師在總體可靠性主任師的指導下負責本系統的可靠性工作策劃和實施工作;

——單機產品設計師在分系統可靠性主任設計師的指導下負責可靠性工作要求在單機產品研制過程中的具體落實,堅持“產品誰設計、可靠性誰負責”的原則。

在以型號為主線的可靠性工作中,型號總體可靠性設計師設在可靠性專業室,能夠做到對各型號可靠性工作的全面了解,且為可靠性工作提供專業支持及支撐,實現縱向型號的可靠性工作閉環管理。

1.2 橫向以專業可靠性支撐為主線

為提高航天可靠性基礎技術研究和應用水平,提升型號、產品可靠性保證能力,中國航天科技集團公司第八研究院成立了三個可靠性中心,其中面向上海航天的航天運輸系統、空間結構與機構相關領域的可靠性中心掛靠在八O五所,具體工作依托可靠性專業研究室。可靠性中心成員采取專職、兼職相結合的模式,其中各個專業研究室如結構、動力、電氣、環境等兼職可靠性人員由各專業研究室人員擔任。

表1 “三位一體”可靠性體系模式

可靠性中心的設立,進一步集中了可靠性力量和資源,該橫向架構模式提供了面向不同型號、不同專業的可靠性交流平臺,增加了各種形式的交流與研討,逐步開始推進了對航天產品的跨單位、跨型號的可靠性獨立評估,為縱向的型號可靠性工作開展情況進行技術檢查和把關;提煉共性的型號可靠性技術需求,不斷組織開展可靠性技術基礎研究及型號應用工作,為型號解決可靠性工作中的技術難題提供技術支撐。真正實現了可靠性工作“從型號中來,到型號中去”、橫向為縱向服務的宗旨。

2 全面規范的可靠性工作體系

八O五所可靠性工作體系經過幾年的建設,可以歸結為“三位一體”模式(見表1)。即進行可靠性體系三個方面的研究和一套軟件平臺系統的建設。

三個方面:可靠性規范體系,可靠性工作實施模板,可靠性工作實施流程。

一套軟件平臺系統:可靠性工作實施系統。

2.1 可靠性規范體系

可靠性技術規范體系是開展可靠性工作的基本依據,在可靠性工作中占有十分重要的地位。從現有型號各項可靠性要求的制定和落實情況分析,呈現出引用現有國軍標或行業標準居多、通用性的要求居多的特點,真正反映不同領域、不同型號產品特點的可靠性技術規范和標準還比較少,且系統性不夠,對各型號要求開展的可靠性工作項目尚沒有形成系統的、全面的、可操作的規范性、指南性文件。基于以上考慮,八O五所針對本領域航天型號特點,對現有的可靠性規范與標準的系統性、適用性和可操作性進行了研究,建立了適合本領域的可靠性規范體系框架,對于適用性和可操作性較差的可靠性規范形成制修訂計劃,并逐步實施。

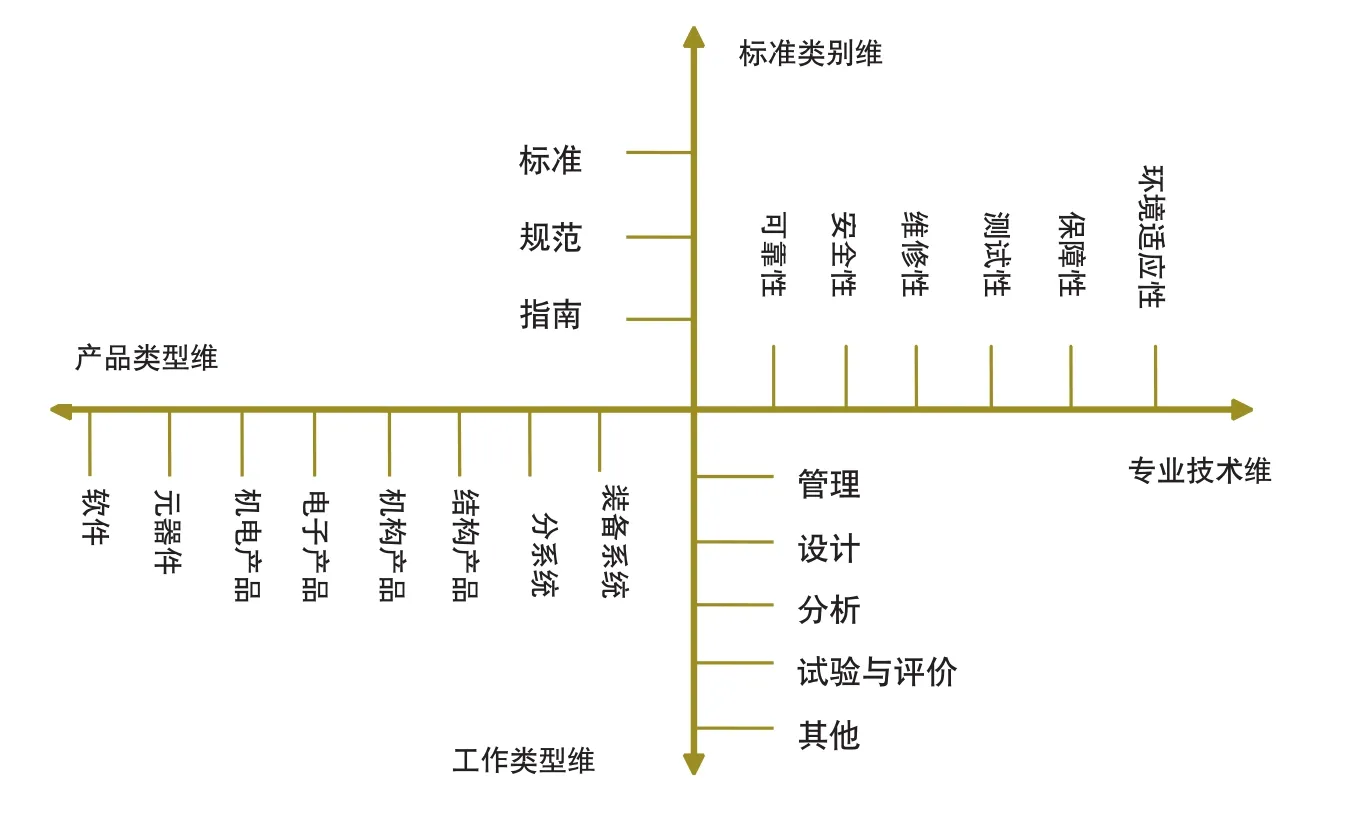

可靠性技術規范與標準體系的四維框架結構(見圖2)。

2.2 可靠性工作實施模板

以模板的形式推進可靠性設計、分析工作的規范化,對典型的可靠性設計、分析工作,都給出詳細的模板,模板多為表格形式,每個空格如何填寫都有詳細說明。通過表格化的形式,使設計師直接明確地理解了所進行的可靠性設計、分析工作內容、工作依據和具體操作形式。

圖2 可靠性技術規范與標準體系的四維框架結構

圖3 可靠性工作實施系統項目組成圖

2.3 可靠性工作實施流程

可靠性工作實施流程是可靠性組織機構、可靠性規范體系、可靠性工作實施模板等可靠性工作的綜合集成。可靠性工作實施流程把做什么、誰去做、如何做綜合起來,明確按照什么順序流程做,形成一套系統的、可操作的體系架構。可靠性實施工作流程是從執行的角度建立的一套體系。

2.4 可靠性工作實施系統

為更好地將可靠性工作與型號研制工作相結合,避免“兩張皮”現象,在上述工作的基礎上,利用信息化技術建立了一套可靠性工作實施系統(參見圖3)。該系統將各項可靠性工作驗成果固化、規范化,將一些人工操作工作的盡量自動化,形成具有規范性、全面性、高效性特點的可靠性集成協同工作平臺。

3 系統實時的可靠性信息管理

各級產品在全壽命周期中產生的可靠性信息量非常大,包括基礎信息、工作要求及方法、試驗數據、質量信息等,以前上述信息均以不同形式發布、存儲,收集困難,導致設計人員不能夠掌握到全面、最新的信息,給設計帶來了隱患,降低了工作效率。

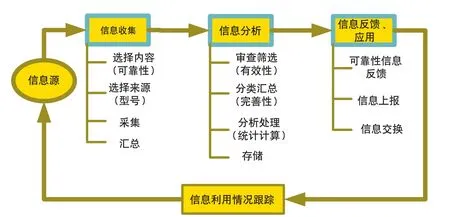

為解決上述問題,八O五所對各類可靠性信息進行了全面收集與分類整理,并在此基礎上,按照信息收集、信息分析、信息反饋與應用的信息流,利用信息化技術建立了可靠性數字信息平臺,進行信息管理(參見圖4)。

3.1 可靠性信息收集

可靠性信息收集是對型號研制過程中產生的信息進行識別、采集和匯總,將實際研制過程中所產生的分散的、隨機的信息進行有目的、有針對性的收集,信息收集是可靠性信息管理流程中最關鍵的一個環節。根據航天型號研制的特殊性,對可靠性信息的收集提出了:及時、準確、完整、規范的“四要求”。

圖4 可靠性信息管理流程示意圖

3.2 可靠性信息分析

可靠性信息的分析是可靠性信息管理中最重要的一個環節。該環節將收集到的原始信息按照統一的方法進行分析:審查、篩選、分類、統計和評估、最終存儲。通過對研制過程中可靠性信息的分析工作,得到更加實用、更加全面、更具有價值的信息資源,更好的滿足型號研制需求。

3.3 可靠性信息反饋與應用

可靠性信息的反饋與應用是可靠性信息管理的最終目的,可靠性信息反饋及應用按“四化”要求開展。即標準化,要求可靠性信息的反饋采用規定的表格、形式進行反饋;規范化,規定了型號研制過程中必須要進行的可靠性信息反饋;常態化,規定了型號全過程逐層的信息反饋機制;動態化,保證了可靠性信息在研制過程中的效力。通過上述可靠性信息反饋的一系列要求,保證了可靠性信息應用的順利實施及效果。

4 持續完備的可靠性改進機制

目前八O五所型號可靠性改進正在逐步作為一項重要機制,貫穿型號研制全過程。對于新型號該機制納入了型號研制技術流程,對于相對成熟型號重點開展持續的可靠性增長。

以現役運載型號為例,在研制過程中持續開展了一系列可靠性改進工作:

——通過每次質量問題歸零、每次飛行試驗結果分析等,不斷查找可靠性薄弱環節,進行改進,持續提高可靠性;

——開展批次質量總結工作,總結型號工作經驗、教訓,尤其是針對型號共性可靠性問題和可靠性技術應用問題等,不斷開展可靠性增長研究工作;

——持續關注由于技術發展和適應發射任務而進行的產品技術狀態變化,進行充分的分析論證和試驗驗證工作,確保技術狀態更改不影響火箭飛行可靠性。

在持續改進過程中,八O五所通過分析薄弱環節、改進設計、試驗驗證,型號固有可靠性得到不斷增長(參見圖5)

“大可靠性”概念和工作思路的形成與實踐有效地保障了航空產品的質量及可靠性。下一階段八O五所還將進一步加大可靠性技術的型號應用研究工作力度;加大可靠性信息化建設,提高信息化覆蓋范圍,全面實現研制信息實時共享。

圖5 可靠性增長機制示意圖

(上海宇航系統工程研究所供稿)