高中物理“問題解決”課堂教學模式初探*

程柱建

(江蘇省如皋中學,江蘇 如皋 226500)

1 問題的提出

《國家中長期教育改革和發展規劃綱 要(2010-2020年)》戰略主題的重點是面向全體學生、促進學生全面發展,著力提高學生服務國家服務人民的社會責任感、勇于探索的創新精神和善于解決問題的實踐能力.所以問題解決能力的培養是高中物理教學的重要目標之一.問題解決是一系列的有目的指向性的認知操作活動過程,這是認知心理學家公認的問題解決定義.[1]該定義包括3點:一是問題解決具有目的指向性;二是問題解決是一系列的操作;三是這種操作必須是認知操作.問題解決是思維的一種最普遍形式,它突出地表現人的心理活動的智慧性和創造性,也就是說問題解決本質上是一種思維活動.可是傳統教學中教師過于重視學生對結論性知識的學習,而忽視了學生思維過程的激發和思維能力的培養.鑒于此,我們申報了江蘇省南通市教育科學“十二五”規劃專項課題“高中物理問題解決課堂教學模式的研究”,力圖構建一種較好的提高學生解決問題能力的教學模式.

2 高中物理“問題解決”課堂教學模式的構建

2.1 模式的圖示

根據初步理論研究和課堂教學的實踐研究,我們構建了適合高中物理課堂教學的“問題解決”課堂教學模式,模式圖示如圖1所示.該模式的教學過程包含學生、教師和問題這3個要素,其中問題這一要素是向學生呈現物理情境的載體,經過問題解決的5個階段和3個要素的相互作用,實現學生認識上的飛躍.這是一種既發揮教師主導作用又能充分體現學生認知主體作用的教學模式,屬于閻金鐸、田世昆教授所推崇的符合當前素質教育以人為本理念的“雙主模式”,他們認為高中物理課堂教學設計應以這種“雙主模式”為主.

圖1

2.2 模式的思想

以問題為主線,堅持學生的主體地位,充分發揮教師的主導作用,使學生在創設的問題情境中,產生學習的需要,主動探究、親身體驗、善于合作與交流,旨在通過問題解決,建構知識,培養思維能力,開發潛能,提升探究能力.

2.3 模式的操作說明

(1)選擇問題.

教師依據教學目標選擇問題,創設師生共有的問題情境,使學生產生解決問題的期待,能夠使學生做出合理的假設與猜想,并為師生、生生間的有效交流搭建平臺.教學中所選擇的問題應符合“可行性、有價值、情境化、有意義、道德的,即驅動性問題”.[2]

(2)表征問題.

表征物理問題是在頭腦中建構物理情境,可以運用文字、圖像、圖表、模擬實驗等方法簡化對問題的思考,讓問題研究的對象、狀態過程清晰顯現出來,讓問題明朗化、模型化,理順物理問題的復雜關系.

(3)提出假設.

學生在表征問題之后,根據生活、知識經驗提出假設.提出假設的過程不是盲目的,它應該是學生有推理有邏輯的思維過程,這是有意義解決問題的一個重要條件,也是培養學生創新思維的過程.學生可以通過自主學習或合作學習提出假設.

(4)檢驗假設.

學生可以利用實驗、邏輯推理檢驗假設.如果假設正確,問題將得以解決,反之,就要進行提出假設→檢驗假設的反復操作,甚至重新表征問題.

(5)交流評價.

在自我評價、小組交流和教師指導下,學生將自己的活動作為意識對象進行監控與控制并積極調節自己的行為,甚至改建自己的知識結構,這個過程還包括思維水平的發展與科學思維方式的形成.教師對學生的評價要注重學生問題解決的過程,要對學生的參與程度、參與積極性、對集體的貢獻進行評價,不把評價僅放在結果上.

2.4 模式的設計原則

(1)主導性與主體性.

教師要堅持學生處于課堂教學的主體地位,從問題的提出、表征、解決都要求學生積極參與,教學策略的選擇、實施和運用也必須尊重學生的主體地位,發揮他們的主體作用.另外,充分發揮學習小組的作用,讓學生共同承擔起責任和任務,建立多邊多向的交流和合作共建關系,滿足學生自主學習和有差異學習的需要,使每一位學生都能參與到學習過程中來.只有充分發揮學生學習的自主性,教師的主導作用才能真正落實到位.

(2)探究性與有效性.

以問題為主線,激發學生開展探究學習,追求物理學習的有效性.需要注意的是,必須糾正教學中過度追求重復人類發現過程而使學習效率低下甚至嚴重偏離教學目標的現象,有人認為“數學教學活動中的數學活動過程更多的是含有‘復制’性質的‘再創造’,而不是‘原始’性質的‘創造’”,[3]物理教學亦然.

(3)預設性與生成性.

預設性對教學的實施起定向、導航作用,它可以避免學習活動的形式化和嚴重偏離目標的現象;如果預設性太強,也會出現教師“牽著”學生走的現象.教學的生成性要求為學生提供可選擇的內容以及多層次、多類型的物理活動,以滿足學生對不同學習內容和學習過程的需要,展示個體的思維特點及創造力.預設性通常體現在問題解決的目標規范和宏觀定向方面,生成性則發生在具體問題的認知解決過程中.

3 模式的操作案例

教學內容:探究加速度與力、質量的關系.

本節課從實驗角度為下節研究動力學的核心規律牛頓第二定律作知識鋪墊.教學重點是通過控制變量法提供并測量研究對象所受的力和測量研究對象的加速度.難點則是指導學生通過自主學習和小組合作學習,設計實驗方案,并討論方案的可行性.教學設計通過5個活動,以問題為主線,注重知識問題化,問題層次化,讓不同層次的學生都有思考與討論、交流與合作的空間,關注學生對知識形成過程的理解.利用異質分組的學習小組,鼓勵學生互學互助,積極進行自我評價和互評,讓學生通過交流與合作,經歷知識的獲取過程.

活動1:回顧知識,提出問題

問題1:關于力和運動的關系,下列幾種說法中正確的是

(A)必須有力作用在物體上,物體才運動.

(B)沒有力的作用,物體就要逐漸停下來.

(C)必須有力的作用,物體的速度才能改變.

(D)要保持速度不變,必須有力的作用.

問題2:關于物體的慣性,下述說法中正確的是

(A)運動速度大的物體不能很快地停下來,是因為物體速度越大,慣性也越大.

(B)靜止的火車起動時,速度變化慢,是因為靜止的物體慣性大的緣故.

(C)乒乓球可以快速抽殺,是因為乒乓球慣性小.

(D)在宇宙飛船中的物體不存在慣性.

問題3:物體運動狀態改變的快慢用什么物理量來描述?

學生:加速度.

問題4:物體運動狀態改變快慢與物體的哪些因素有關?

學生:物體的加速度大小與物體的受力和物體的質量有關.

問題5:物體質量一定,作用力越大加速度越大嗎?舉日常生活中的例子說明你的觀點.

問題6:物體受力一定,質量大的物體加速度小嗎?舉日常生活中的例子說明你的觀點.

學生:當物體的質量一定時,作用力大,物體的加速度大.當物體的受力一定時,質量大的物體加速度小.

設計意圖:通過問題1、2鞏固上節課內容的同時,讓學生感受到生活中物體運動的改變與物體的受力和質量有關.

活動2:大膽猜想,設計實驗

問題7:猜想加速度的大小與合外力、物體的質量應該有怎樣的定性關系?

學生:(1)加速度隨合外力的增大而增大,即加速度可能與合外力成正比;(2)加速度隨物體質量的增大而減小,即加速度可能與合外力成反比.

問題8:用什么方法研究加速度與力、質量的關系?

學生:控制變量法.質量一定,探究加速度與合力的關系;合力一定,探究加速度與質量或質量倒數的關系.

問題9:有什么方法可以直觀地驗證你的猜想?

學生:圖像法.

設計意圖:讓學生在活動1的基礎上,能夠正確地表征問題并提出加速度與力、質量的定性關系的假設.

問題10:請自主設計實驗.

(1)實驗目的:探究加速度與力、質量的關系.

(2)實驗準備:

①研究對象是什么?如何測量研究對象的質量?對應的實驗器材有哪些?

②如何測量研究對象的加速度?對應的實驗器材有哪些?

③如何提供并測量研究對象所受的力?對應的實驗器材有哪些?

(3)實驗步驟:

①m一定,探究a、F的關系.

(4)實驗的注意事項.

(5)實驗數據的記錄與處理.

設計意圖:讓學生獨立設計實驗方案來驗證假設,培養學生分析問題、解決問題的能力.

活動3:小組交流,驗證假設

問題11:組內合作學習,形成可行的實驗方案.

設計意圖:讓學生將自己設計的實驗方案帶到小組內進行討論,可以通過邏輯推理來間接檢驗實驗方案中對質量、加速度、合力這3個物理量的測量情境的假設,形成較為成熟的、可行的實驗方案.

問題12:組間交流評價,分析方案的可行性.

設計意圖:請各小組派出發言人,到黑板上展示活動方案.其他小組的學生進行可行性分析和辯論,并且對可行的實驗方案進行注意事項的討論.

問題13:完善實驗方案,利用實驗檢驗假設.

設計意圖:讓學生根據交流評價的反饋信息,反思、調整和完善實驗方案,并進行實驗,作出圖像,檢驗假設.

活動4:教師演示,激發興趣

(1)教師介紹DIS L ab裝置組成和實驗原理.

(3)演示實驗:

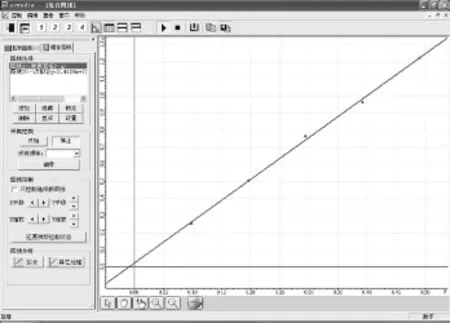

① 小車質量一定時,探究加速度與拉力的關系.演示結果的a-F圖像如圖2所示.

圖2

圖3

設計意圖:教師利用DIS L ab進行演示實驗,可以把實驗結果通過圖像呈現出來,能夠快速、直觀地進一步地檢驗學生的假設.新穎的演示實驗,將極大地激發學生的學習熱情.

活動5:總結方法,自我評價

問題14:根據本節課的過程以及伽利略的科學方法,你能總結出科學探究的一般過程嗎?

學生:觀察現象→提出問題→討論問題→提出假設→邏輯論證→實驗檢驗→解決問題.

問題15:科學探究過程需要我們以一種什么態度面對?

學生:實事求是、百折不撓的科學態度.

設計意圖:讓學生在問題解決過程中經歷了成功與失誤、體驗與反思.同時,教師根據學生的課堂表現,評選出優秀學習小組.

本節課利用了“高中物理‘問題解決’課堂教學模式”進行課堂教學,5個活動的設計旨在讓學生體會控制變量法是研究物理規律的重要方法,經歷一次完整的探究過程,激發學生的求知欲和創新精神,培養學生的合作意識與問題解決能力,培養學生相互學習、交流、共同提高的學習態度.

本實驗要解決的主要問題是怎樣測量加速度和怎樣提供并測量研究對象所受的合力.下面列舉出筆者教學中,經過組間交流評價后可行的該兩個問題的解決方案:

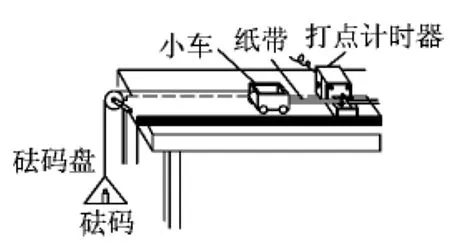

(1)測量加速度的方案.

① 利用打點計時器打出的紙帶計算加速度.

② 研究初速度為0的勻加速直線運動,相同時間運動的加速度比等于位移比,即用比較法研究加速度.這種方案用到了教材中的參考案例的方法.

③利用光電門傳感器測小車上面的擋光板通過的時間,從而得到擋光板通過光電門的瞬間速度,利用速度公式或速度-位移公式計算加速度.這是學生根據教材第1章的“實驗:用打點計時器測速度”一節中的“科學漫步:氣墊導軌和數字計時器”的啟發而得出的.

④ 利用頻閃照相測量加速度.

(2)提供并測量合力的方案.

① 利用兩個小車進行實驗,類似于教材中的參考案例.

② 裝置如圖4所示,研究對象為小車.在平衡摩擦力、砝碼和砝碼盤的總質量遠小于小車質量的前提下,小車受到的合力約等于砝碼和砝碼盤的總重力.

③將圖4中的長木板換成氣墊導軌,研究對象也改成了滑塊.由于滑塊與導軌間的摩擦很小,則無需平衡摩擦力了,在砝碼和砝碼盤總質量遠小于滑塊質量的前提下,滑塊受到的合力約等于砝碼和砝碼盤的重力.

④ 將圖4中的研究對象改為小車、砝碼和砝碼盤這個系統.平衡摩擦力后,該系統受到的合力就等于砝碼和砝碼盤的重力.

圖4

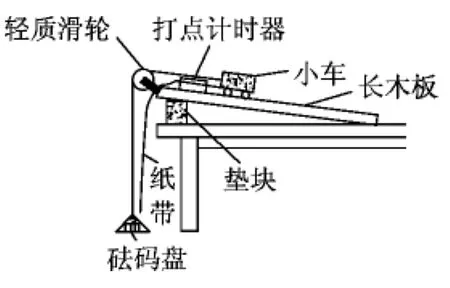

⑤裝置如圖5所示,研究對象為小車.調節長木板的傾角,給小車一個初速度,使小車能沿長木板向下做勻速運動.取下細繩和砝碼盤,小車不掛砝碼盤做勻加速運動時所受的合力等于砝碼和砝碼盤的總重力.

圖5

4 結束語

斯騰伯格等認為,在問題解決過程中包含4種元認知過程,它們是(1)確認并界定問題,(2)形成對問題的心理表征,(3)計劃解決問題的進程,(4)對你所知的操作過程作出評價.[4]這與高中物理“問題解決”課堂教學模式的五個階段相吻合,該教學模式的應用可以為學生新舊經驗間的同化和順應提供理想的平臺,幫助學生加深和擴展學科知識,培養學生的創造性思維,提高學生解決問題的能力.

1 辛自強.問題解決與知識建構.北京:教育科學出版社,2005.

2 王磊等譯.中小學科學教學:基于項目的方法與策略.北京:高等教育出版社,2004.

3 潘小明.數學課堂教學活動性初探.課堂·教材·教法,2008(11).

4 宋其爭,沃建中,林崇德.高中生物理問題解決中自我監控能力的結構.心理發展與教育,2002(2).