1978—2009年天水市耕地及糧食播種面積變化趨勢分析

周 力,張光耀,高大偉,趙國良

(甘肅省天水市農業科學研究所,甘肅 天水 741001)

天水市位于甘肅省東南部,地處東經104°35′~106°44′,北緯34°05′~35°10′,海拔760~3 120 m,地跨長江、黃河兩大流域。年平均降水量574 mm,年均日照2 100 h,氣候溫和,四季分明,日照充足[1]。天水市是典型的農業大市,現有耕地面積38.15萬hm2,其中糧食作物種植面積30.74萬hm2、蔬菜種植面積4.64萬hm2、經濟作物種植面積約6.0萬hm2、果園面積7.45萬hm2,是甘肅省糧、油、菜、果主要生產區之一。近年來糧食安全問題一直是影響天水市農業的重要問題[2~3]。我們根據天水市1978—2009年相關統計數據[4],分析了1978—2009年天水市耕地面積及糧食作物面積變化趨勢。

1 資料來源及分析方法

1.1 資料來源

天水市耕地面積及糧食作物種植面積均來自2010年《天水經濟年鑒》。

1.2 研究方法

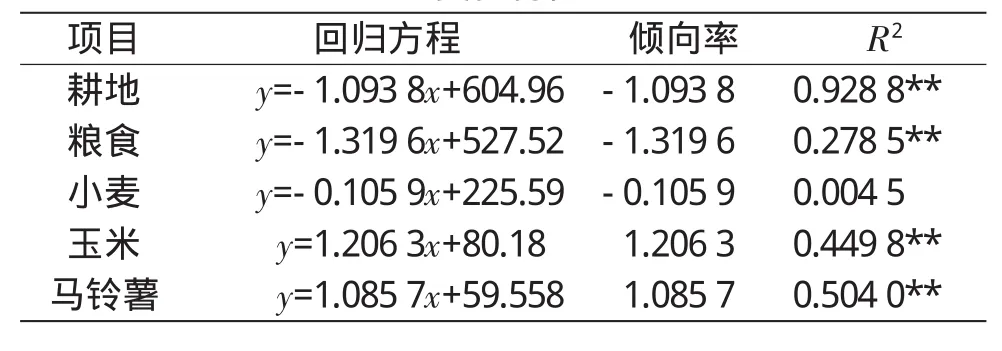

采用Microsoft Excel 2003軟件對1978—2009年來天水市耕地面積及糧食作物種植面積變化進行數理統計,以面積為因變量(Y),年份為自變量(X)建立一元線性回歸方程,分析其變化趨勢及特征。回歸方程標有*或**的分別通過P>0.05和P>0.01的統計檢驗。

2 結果與分析

2.1 耕地面積及糧食作物總面積變化特征

30年來,天水市耕地面積呈線性減少趨勢(傾向率為-1.0938,R2=0.9288**),平均減少速度為729.2 hm2/a。糧食作物種植總面積變化特征為波動性減少(傾向率為-1.3196,R2=0.2785**),平均減幅為879.73 hm2/a,其中1978—1985年持續減少,由34.9萬hm2減少到32.8萬hm2;1986—1999年呈恢復性增加,平均增加2416.7hm2/a;1999—2009年呈明顯減少趨勢,平均減幅5431.3hm2/a(圖1、表1)。

圖1 1978—2009年天水市耕地面積及糧食種植面積變化趨勢

表1 天水市1978—2009年耕地面積及糧食種植面積變化特征

2.2 小麥、玉米、馬鈴薯種植面積變化特征

從圖1、表1可以看出,1978—2009年天水市小麥種植面積總體呈波動減少趨勢(傾向率為-0.105 9,R2=0.004 5),平均減幅為70.6 hm2/a。其中1980—1985年呈較快增長趨勢,由1980年的13.94萬hm2增加到1985年的16.63萬hm2。1986—1999年呈鋸齒形變化,其中1994年面積達最大,為17.55萬hm2;2000—2009年呈減少趨勢;2009年最少,為13.48萬hm2,接近30 a來的最低水平(1980年)。玉米種植面積總體呈增加趨勢(傾向率為1.206 3,R2=0.449 8**),增加幅度為804.2hm2/a。馬鈴薯種植面積總體呈增加趨勢(傾向率為1.0857,R2=0.504 0**),增加幅度為723.8 hm2/a。綜合分析表明,當玉米播種面積增加的年份,馬鈴薯播種面積相應減少,以1978—1984年、1996—2009年兩個時段表現最為明顯。在糧食作物總面積減少的前提下,小麥生產面積減少較快,而喜溫作物玉米、馬鈴薯面積有一定增加。

3 小結與討論

1) 1978—2009年,天水市耕地面積呈線性減少趨勢,糧食種植總面積呈波動減少趨勢,其中小麥播種面積總體減少,玉米、馬鈴薯播種面積總體呈增加趨勢。

2)天水市是典型的旱作農業區,農業生產以糧食為主。20世紀70至90年代,糧食作物占全市農作物種植面積比例較大,為85%~88%。隨著種植結構調整力度的加大,覆膜栽培等旱作農業技術的大面積推廣以及氣候變暖(1970至2009年年平均氣溫為11.015℃,年平均氣溫呈較平穩的上升趨勢,增幅為0.469℃/10a,尤以冬季、春季上升最為明顯),使喜溫高效作物玉米、馬鈴薯的種植面積相對擴大[5]。

[1]王 云,周 力.天水市糧食產量的影響因素分析及建議[J]. 甘肅農業科技,2012(1):42-43.

[2]程 英,劉普幸,白 楊,等.甘肅省糧食產量時空變化、驅動因子和趨勢預測分析[J].干旱地區農業研究,2009,27(4):225-229.

[3]馮應新,陳炳東.正確認識糧食生產形勢確保全省糧食安全[J].甘肅農業科技,2001(8):30-32.

[4]天水年鑒編委會.天水經濟年鑒[M].北京:中國統計出版社,2010.

[5]高 強,趙國良,姚小英,等.天水市冬小麥生長對氣候變暖的響應[J].干旱地區農業研究,2012(1):258-264.