“新子學(xué)”視閾下士人與子學(xué)的主體間性詮釋*

曾建華

(三亞學(xué)院人文學(xué)院,海南三亞 572022)

“新子學(xué)”視閾下士人與子學(xué)的主體間性詮釋

曾建華

(三亞學(xué)院人文學(xué)院,海南三亞 572022)

士人是子學(xué)的締造者、傳播者和闡發(fā)者,子學(xué)是其思想的系統(tǒng)化和理論化。子學(xué)的發(fā)生從理論上支持了士人的品格,完整地塑造了士人的精神生態(tài)。子學(xué)與士人的間性互動促成了二者的變革和演進(jìn)。通過對子學(xué)與士的主體間性詮釋,可以更好地理解子學(xué)與傳統(tǒng)諸子學(xué)的分野,從更為廣闊的界閾中把握士人傳統(tǒng)之源流,進(jìn)而確立“新子學(xué)”命題的合理性,揭示新子學(xué)的本質(zhì)、使命及其思想史、學(xué)術(shù)史意義。

新子學(xué);士人;子學(xué);主體間性;詮釋

2012年10月22日,方勇教授在《光明日報》發(fā)表《“新子學(xué)”構(gòu)想》。方勇先生將子學(xué)從傳統(tǒng)經(jīng)、史、子、集的既定格局中解脫出來,將子學(xué)研究上升到 “新子學(xué)”層面,從而承載“國學(xué)”真脈,促進(jìn)傳統(tǒng)思想資源的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化與發(fā)展。該“構(gòu)想”通達(dá)宏大,一時間,關(guān)于新子學(xué)的探討成為文學(xué)、哲學(xué)、歷史等各領(lǐng)域研究者共同關(guān)注的焦點(diǎn)。本文通過對士人傳統(tǒng)的變遷與子學(xué)發(fā)生、發(fā)展及其文化建構(gòu)之間的復(fù)雜關(guān)系的考察,揭示子學(xué)向新子學(xué)化生的根本動力,確立新子學(xué)之本質(zhì)及其命題的合法性和超越于個體現(xiàn)象的本體使命。

一、士人階層的崛起與子學(xué)的發(fā)生

(一)士人是子學(xué)的發(fā)生主體

通常學(xué)界認(rèn)為子學(xué)即諸子之學(xué),且有狹義與廣義之分,狹義的子學(xué)乃指著書立說自成一家的原創(chuàng)性學(xué)術(shù);廣義的子學(xué)則將后人對歷代諸子及其著作的研究也納入其中。按照這一認(rèn)知方式,子學(xué)的發(fā)生便成了一個不可分說的王官之學(xué)的“承續(xù)”問題,而子學(xué)也就成了諸子百家之學(xué)的簡單羅列與疊加。事實上,子學(xué)是伴隨著士階層的崛起而萌發(fā)的變革性思想,是士人言行和思想的系統(tǒng)建構(gòu)和多元表達(dá),是各種復(fù)雜思想交鳴碰撞的結(jié)果。換言之,子學(xué)中的各個“子”是彼此交融又互成體系的完整思想,其發(fā)生主體乃是作為傳統(tǒng)知識者的士。

盡管最初的士只是低級貴族階層,但是他們享有全面的知識權(quán)。《禮記·王制》載:“樂正崇四術(shù),立四教。順先王詩書禮樂以造士,春秋教以禮樂,冬夏教以詩書。”由此可知,子學(xué)發(fā)生以前的西周之士僅是“順先王詩書禮樂”之教的知識“接受者”。

當(dāng)時代進(jìn)入“天子失官,學(xué)在四夷”的春秋之世后,王權(quán)失去了原有的神性,原話語權(quán)威被打破,以王權(quán)為核心的傳統(tǒng)道德價值體系逐步分化,于是作為知識“接受者”的士走上了中國知識與思想的舞臺,一躍而成為“辨然否,通古今之道”(《說苑》卷十九)的通人,成為“道統(tǒng)”的傳承者、知識的闡釋者以及代表民意的“先覺者”。他們一方面躋身文教、著書立說,另一方面干謁公侯、治平天下。通過“理論”與“實踐”的接軌,對知識文本的批判吸收和對現(xiàn)實社會的切身體悟,士人逐漸形成了獨(dú)立的原創(chuàng)性思想,這就是最初的子學(xué)。它隨著官學(xué)衰落、私學(xué)興起而創(chuàng)生,隨著禮崩樂壞、思想重建的現(xiàn)實需要而發(fā)展,隨著士人精神的逐漸獨(dú)立而成熟。因此,子學(xué)并非元經(jīng)學(xué)的延續(xù),正好相反,子學(xué)從一出現(xiàn)便是對元經(jīng)學(xué)話語不自覺的反動和消解,它伴隨著元經(jīng)學(xué)鉗制下的士人階層的逐漸覺醒而萌發(fā),是士人思想逐漸覺醒、交融與確立的完整過程。

(二)子學(xué)發(fā)生于士人對經(jīng)典的不自覺的闡釋中

作為子學(xué)締造者的諸子士人是秉承元經(jīng)而又具有獨(dú)立思想的對話群體,是憑借自我對世界的知識自由地闡發(fā)元經(jīng)的知識傳承者和文化思想的創(chuàng)生者。

中國古代有一個重要的文化傳統(tǒng),“天子失官,學(xué)在四夷”,當(dāng)核心價值遭受顛覆和褻瀆時,作為知識者的士人便會主動承擔(dān)起重塑正統(tǒng)權(quán)威的“救世”之責(zé),這突出表現(xiàn)在士人對元經(jīng)的闡釋行為中。起初,這種闡釋純粹出于對正統(tǒng)的維護(hù),其直接目的是使自己的意志得到充分有力的表達(dá)。比如春秋時期各個階層的貴族都熱衷于引用經(jīng)典來闡述自己的志意,被他們引用最多的一般是往圣先賢的言論與作為儒家經(jīng)典的《五經(jīng)》。僅就現(xiàn)象層面看,這不過是一種簡單的經(jīng)典接受行為,但是,這一現(xiàn)象背后所蘊(yùn)藏的觀念性變革是,作為接受主體的士已經(jīng)不再滿足于對經(jīng)的絕對遵從與維護(hù),而是借助“經(jīng)”的話語權(quán)威去建構(gòu)自己的知識話語,確定自我言說的合法性。從某種意義上說,引用經(jīng)典已經(jīng)是一種不自覺的“釋經(jīng)”行為。

士人通過各種形式的“釋經(jīng)”行為,不僅極大地豐富和衍生了元經(jīng)的意蘊(yùn),并且逐漸形成對《詩》、《易》等元經(jīng)新的闡釋原則,即“《詩》無達(dá)詁,《易》無達(dá)占,《春秋》無達(dá)辭”(《春秋繁露·精華》)的集體認(rèn)知模式,繼而形成一種立足于原始語義場性質(zhì)的話語情境中的闡釋性對話。憑借著這一語義場的存在,不論處在何種情境下,不論用經(jīng)者如何斷章取義地闡釋元經(jīng),都不會造成對元經(jīng)的淆亂和背離,更不會引發(fā)集體價值的混亂,士人確立了一個本非“邏各斯”的“邏各斯”。

隨著闡釋性對話的進(jìn)一步深化,元經(jīng)的語義內(nèi)涵得以不斷創(chuàng)生,繼而發(fā)展成為一種鮮活的思想話語,一方面作為元經(jīng)而存在的 《詩》、《書》、《禮》、《樂》成為士人精神生活的準(zhǔn)則與尺度,但同時超越文本的闡釋行為也日益成為士人接受經(jīng)典文本的新方式。這種接受方式,與其說是對文本的闡釋,不如說是借助經(jīng)典文本的相關(guān)性實現(xiàn)自我思想的傳達(dá)與重構(gòu),而這便是子學(xué)發(fā)生時代所呈現(xiàn)的最具意義的學(xué)術(shù)方式。

(三)子學(xué)是士人思想的系統(tǒng)建構(gòu)和多元表達(dá)

隨著“自由闡釋”行為的不斷深入,自然而然地引發(fā)了思想的分野,出現(xiàn)了班固所謂 “諸子百八十九家,凡四千三百二十四篇”(《漢書·藝文志》)的爭鳴局面。諸子士人皆以己說為是,駁議他說,彼此爭鳴于學(xué)壇,逐步形成了各具特色的思想體系和價值模式。這些寶貴的言論和思想多數(shù)淹沒于歷史的洪流中,僅有少數(shù)或散見于各種先秦文獻(xiàn),或以學(xué)術(shù)性著作的形式得以保存下來,成為漢儒所謂的“九流十家”。因此,可以將這一爭鳴時期視為子學(xué)的創(chuàng)生期,是我國思想史上“哲學(xué)的突破”期,也是子學(xué)思想與士人精神的磨合期。這一點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下兩個方面:

一方面,“正統(tǒng)”權(quán)威的式微給士人提供了一個“各言其志”的歷史契機(jī),但作為思想的巨大轉(zhuǎn)型,這種“超越”又是極為艱難的,其給士人所造成的精神上的矛盾也是不可避免的,它必然引發(fā)尚未自覺從元經(jīng)學(xué)思維中完全解放出來的士人的恐慌,甚至引起相當(dāng)時期的思想“混亂”。正如韓非子所言:“海內(nèi)之士,言無定術(shù),行無常議。夫冰炭之不同器而久,寒暑之不兼時而至,雜反之學(xué)不兩立而治。今兼聽雜學(xué)繆行同異之辭,安得無亂乎。 ”(《韓非子·顯學(xué)》)

另一方面,由于對“亂象”的恐慌,諸子不約而同地渴望重新確立一個新的“權(quán)威”,重回元經(jīng)學(xué)時代的“有序”狀態(tài)。為了向元經(jīng)學(xué)回歸,他們各以自家學(xué)說為正統(tǒng),排斥和批判其他“異端”諸說;即便是一家之說也不斷分化,成為一個對立統(tǒng)一的復(fù)雜體系。如孔墨之后,儒分為八,墨離為三。其后學(xué)雖效法先師,卻于孔墨“取舍相反不同,而皆謂真孔墨”(《韓非子·顯學(xué)》)。

福柯曾說:“人們有時抱怨法國不再有主流的哲學(xué)了。那可就太好了!不再有統(tǒng)治地位的哲學(xué)了,確實是這樣,只有許多的哲學(xué)活動。一種運(yùn)動,通過這種運(yùn)動,經(jīng)過努力,不確定性、夢想和幻象,我們從以往被認(rèn)為是真理的東西中分離出來,追尋其他的規(guī)則。 ”

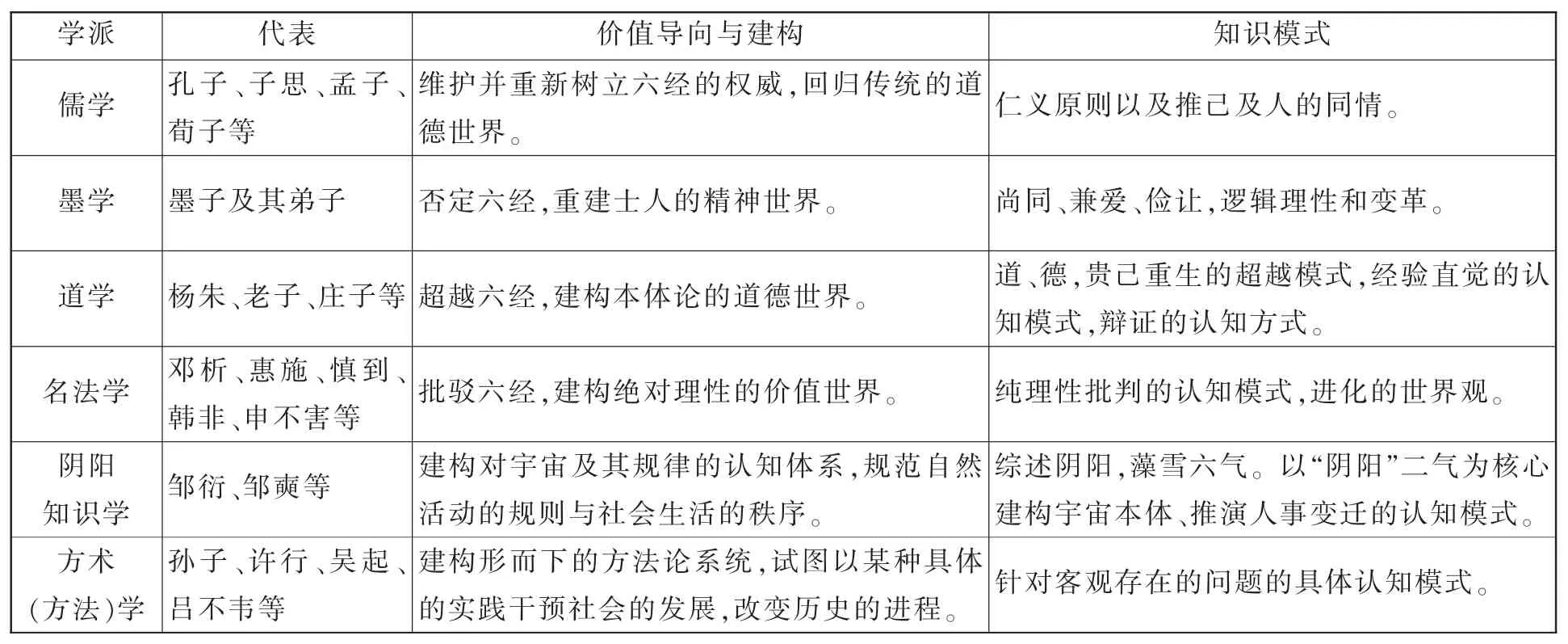

一種權(quán)威的式微必然引發(fā)相當(dāng)時期的混亂與不安,但是對于一個渴望前進(jìn)和更新的個體或者社會來說,這種“混亂”卻是可貴且必不可少的成長階段,它指向一個廣闊的高新的視野和彼此交融的界閾。事實證明,“諸子之爭”構(gòu)成了當(dāng)時最具影響力的六大思想體系,可參上表。

這六大思想體系作為一個有機(jī)整體構(gòu)成了一個成熟的子學(xué)系統(tǒng),成為后世士人的精神支柱和人格體現(xiàn),凸顯著士人內(nèi)在價值的多元訴求。這六大體系以彼此交融開放的姿態(tài)不斷吸收新的思想理念,促使士人與其發(fā)生交互性嬗變,不斷孕育出新的子學(xué)思想,魏晉玄學(xué)、宋明理學(xué)以及西學(xué)皆是子學(xué)與士在不同時代的交互性影響下的產(chǎn)物。

?

二、子學(xué)與士的間性互動及流變

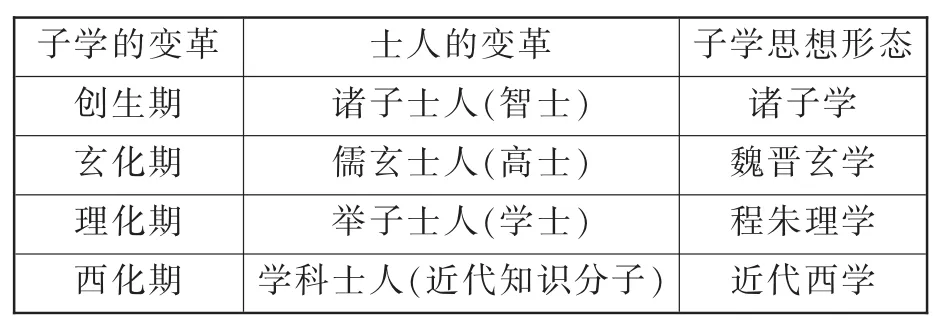

子學(xué)沒有一個既定的中心,它誕生于士人對自我與他者關(guān)系的覺悟中,并以此為內(nèi)核形成一個多元對等的思想體系。這一體系不是僵化地呈現(xiàn)自我,而是通過文本的方式多元地呈現(xiàn)出具有開放對話性質(zhì)的學(xué)術(shù)生態(tài)。在這一學(xué)術(shù)生態(tài)中,士人由發(fā)生主體轉(zhuǎn)而成為對話者和互釋者,在不自覺的對話活動中,士人與對話文本實現(xiàn)著彼此、成就著彼此,無限地演化出新的文本體系。換言之,作為發(fā)生主體的士成就了子學(xué),作為體系化的士人思想的子學(xué)又不斷提升和拓展士的精神,并使其成為一種具有極強(qiáng)變革力量的價值理念,在多元的對話體系中實現(xiàn)子學(xué)的嬗變、重構(gòu),實現(xiàn)士的自我價值。正因為如此,士人發(fā)展變革的脈絡(luò)與子學(xué)的發(fā)生嬗變軌跡才會呈現(xiàn)出極明顯的平行性和對應(yīng)性,具體可見下表:

?

(一)創(chuàng)生期

所謂創(chuàng)生期即子學(xué)的發(fā)生階段,它所呈現(xiàn)的本質(zhì)特征,前面已有所論述,在此稍作贅言。

作為創(chuàng)生期的代表者,即春秋戰(zhàn)國之際的諸子百家之士及其追隨者,可稱之為諸子士人。孟子謂“圣王不作,諸侯放恣,處士橫議”(《孟子·滕文公下》),正是這一時期子學(xué)精神的體現(xiàn)。在子學(xué)思想的光照下,作為“政統(tǒng)”代表的君王,遇士態(tài)度極其恭謹(jǐn),如鄒衍前往諸侯各國均受到隆重的接待和極大的禮遇,據(jù)《史記》載:“(鄒衍)適梁,惠王郊迎,執(zhí)賓主之禮;適趙,平原君側(cè)行襒席;如燕,趙王擁彗先驅(qū)。”這聽起來有些夸張,但春秋至戰(zhàn)國稷下的數(shù)百年是整個中國歷史上最重士風(fēng)、待士最隆的時期。這一時期也恰是經(jīng)學(xué)徹底衰微、諸子學(xué)說大行其道的時期。它構(gòu)造了一個士與君平等相待、互相尊重,甚至“君卑士尊”(在某種特定的條件下)的理想世界。至秦滅六國、漢罷百家后,諸子之學(xué)藏而不用,諸子士人再次分化,或為政統(tǒng)代言,取悅君王;或自處邊緣,退守山野。盡管如此,士人并沒有放棄自我意志的表達(dá),他們以積極干預(yù)或退守旁觀的姿態(tài)繼承并發(fā)展著先秦諸子士人的精神,促成了子學(xué)從發(fā)生期的爭鳴走向轉(zhuǎn)型期的融合,《呂氏春秋》、《春秋繁露》、《淮南子》、《太玄》、《法言》、《論衡》等融通多家之學(xué)的子學(xué)著作相繼問世,一種新的子學(xué)精神逐漸形成。

這種新的子學(xué)主要表現(xiàn)為經(jīng)學(xué)經(jīng)典的子學(xué)詮釋(即所謂今文經(jīng)學(xué)),其直接結(jié)果便是進(jìn)一步加速了經(jīng)學(xué)經(jīng)典的分化,比如漢初田氏《易》分化為施、孟、梁丘三家,《詩》分化為齊、魯、韓、毛四家,《書》分化為歐陽和大、小夏侯等家。至元始四年(公元4年)“六經(jīng)”博士已分化為三十家之多。

此外,在子學(xué)的視野下,兩漢所謂今文、古文經(jīng)學(xué)之爭實是子學(xué)表達(dá)對經(jīng)學(xué)訴求的超越。這場爭論最后也消解在博通今古文經(jīng)學(xué)鄭玄學(xué)派的子學(xué)接受(突破了家法與門戶的局限)中,子學(xué)精神借助所謂的 “經(jīng)學(xué)經(jīng)典”(其本質(zhì)是儒家經(jīng)典,屬于子學(xué)體系)得以傳播和深化。

(二)玄化期

子學(xué)的玄化始于儒學(xué)的神學(xué)化,而大成于魏晉玄學(xué)。

漢武帝罷黜百家導(dǎo)致了士人傳統(tǒng)的分化,一類依附正統(tǒng)成為文化官僚,通過文章辭賦為漢王朝“立言”以搏取功名利祿;另一類則采取退守的姿態(tài),以心隱、朝隱、歸隱去消解政治帶來的焦慮,以著書立說、傳道授徒堅持著儒學(xué)的道統(tǒng)。在漫長的漢代,這兩股士流一明一暗一主一次地促成了子學(xué)的玄化,尤其以第一類士人對子學(xué)的改造最為顯著。董仲舒以陰陽五行之說為內(nèi)核的《春秋繁露》可視為子學(xué)玄化之濫觴。至西漢末年,作為子學(xué)重要內(nèi)容的陰陽學(xué)進(jìn)一步滲入儒學(xué)經(jīng)典的闡釋中。王莽復(fù)古改制,對這種神學(xué)化的闡釋原則更是推崇備至,從而使儒學(xué)全面玄(神)化,造成了“經(jīng)學(xué)的多元”局面的出現(xiàn),并在魏晉時期形成了一個足以抗衡和改造儒學(xué)正統(tǒng)的玄學(xué)體系,即魏晉玄學(xué)。

魏晉玄學(xué)的本質(zhì)是作為子學(xué)系統(tǒng)之一的道學(xué)與儒學(xué)精神的融合而實現(xiàn)的思想創(chuàng)生,是士人基于時代變革而進(jìn)行的思想超越和價值重建,其突出表現(xiàn)為對宇宙本體及自我生命的靜觀洞見、對一切“自然”行為的妙賞與明鑒。因此,魏晉玄學(xué)的創(chuàng)生主體,可稱為儒玄士人,他們多超脫于政治意識形態(tài)之外,“在儒亦儒,在道亦道,運(yùn)屈則紆其清暉,時申則散其龍藻”(《晉書·文苑·曹毗傳》),以清玄的姿態(tài)凸顯自我生命的意義和風(fēng)流的品質(zhì),如“談尚玄遠(yuǎn)”的荀燦,“善言玄妙”的裴徽以及“立言藉其虛無”的裴頠。(《晉書·裴頠傳》)

魏晉玄學(xué)還是儒玄士人借助對經(jīng)典的子學(xué)闡釋而建構(gòu)起來的新的子學(xué)思想系統(tǒng)。

首先,儒玄士人以道家思想與自我對超驗世界的知識實現(xiàn)對儒學(xué)典籍的重新闡釋,以子學(xué)化的接受方式重構(gòu)了儒學(xué)經(jīng)典的義理世界。比如王弼《周易注》以道家的自然哲學(xué)為指導(dǎo)建立個體化的闡釋原則,其所謂“得意忘言”、“本末體用”和“執(zhí)一統(tǒng)眾”等理念皆屬子學(xué)的闡釋方法,并開宋明理學(xué)義理派胡瑗、程頤、楊萬里一系。此外,王弼的《老子注》,郭象、向秀的《莊子注》,何晏主持編纂的《論語集解》與皇侃的《論語義疏》等著作也多承子學(xué)解經(jīng)之旨趣,或借助《經(jīng)》之文本闡發(fā)自己的思想,或匯集眾家之論以瓦解《經(jīng)》義的專制,經(jīng)過對以“有無”、“自然”、“情理”為核心的一系列本體論問題的激烈爭辯,儒玄士人最終建構(gòu)出一套多元共存的子學(xué)思想體系。

其次,儒玄士人借助外在的話語溝通實現(xiàn)對佛經(jīng)的間接詮釋。一方面,儒玄士人與當(dāng)時的僧士往來頻繁,并有深入的交流,比如僧道安、慧遠(yuǎn)等與當(dāng)時名士多有交接。另一方面,魏晉的某些名僧名士也多半儒半佛或者說半道半佛,如東晉名僧支道林精通儒學(xué),名士殷浩精通《維摩詰》、《般若波羅蜜》、《小品》等經(jīng)。名僧與名士之間頻繁地進(jìn)行著思想的對話與互滲,從而將玄學(xué)的觀念滲入到佛學(xué)的接受中。例如玄學(xué)術(shù)語“有無”、“本末”、“虛空”等與佛理融合后成為佛學(xué)的重要概念范疇;東晉般若學(xué)派之六家七宗皆與當(dāng)時玄風(fēng)有著極其密切的聯(lián)系;僧肇的《不真空論》以名實之矛盾來闡釋所謂的“無、有”、“色、空”問題;中國佛性論祖師竺道生以玄學(xué)的 “言意之辨”方法理解佛經(jīng),并以此建立其頓悟?qū)W說。湯用彤先生直指僧肇之《肇論》屬玄學(xué)系統(tǒng)。

由此可知,具有深厚的本土文化根底并與魏晉名士交往密切的僧侶,以玄學(xué)與傳統(tǒng)子學(xué)作為元話語去進(jìn)行佛經(jīng)的接受——翻譯和闡釋,使作為外來學(xué)術(shù)經(jīng)典的佛經(jīng)也不斷子學(xué)化,成為子學(xué)思想的重要資源。

儒學(xué)與道學(xué)的交融促成了子學(xué)的玄化,從而產(chǎn)生玄學(xué),而玄學(xué)與佛學(xué)的交融不僅促使佛教的中國化,而且進(jìn)一步豐富了子學(xué)系統(tǒng),加劇了子學(xué)的進(jìn)化,一個明顯的事例便是魏晉玄學(xué)的本體論思想借助佛教義理的闡釋間接影響宋代理學(xué)的形成,促成子學(xué)的第二次轉(zhuǎn)型。

(三)理化期

宋明理學(xué)是科考取士制度下士人向內(nèi)尋索的結(jié)果。

整個魏晉南北朝時期,佛風(fēng)盛行,廟宇林立,從而為仕進(jìn)無門的儒玄士人提供了一個絕佳的精神避難所。但與此同時,宗教熱情的過分張揚(yáng)與玄遠(yuǎn)之談的肆無忌憚逐漸對社會的統(tǒng)一安定和經(jīng)濟(jì)的有序發(fā)展造成了不利影響,更讓士人漸漸感受到自我價值的焦慮。于是,隋朝始統(tǒng)一天下,便致力于改變這種“亂象”,其中最為有力者莫過于科舉取士的實施。

在科舉這一體制化手段的干預(yù)下,原本超脫于政治意識形態(tài)的儒玄士人迅速轉(zhuǎn)化為以科考為使命的舉子士人,他們在新的文化語境中實現(xiàn)了子學(xué)式的突破和自我精神的變革。一方面,舉子士人不得不接受科舉考試所帶來的文本內(nèi)容與詮釋方式的雙重限定;但另一方面,他們又被賦予了最自由的闡釋權(quán)。正因為向外尋求真理的路徑受到了體制的阻隔,才極大地激發(fā)了舉子士人向內(nèi)探索的激情。這種由外而內(nèi)的轉(zhuǎn)變是促成各種思想內(nèi)在交融的精神契機(jī),其在思想上的表現(xiàn)是玄學(xué)化的子學(xué)向理學(xué)化的子學(xué)的變革。從諸子學(xué)一變而為魏晉玄學(xué),再變而為宋明理學(xué),皆是子學(xué)在不同歷史階段的變革式呈現(xiàn)。比如彭國翔先生《從出土文獻(xiàn)看宋明理學(xué)與先秦儒學(xué)的連貫性——郭店與上博儒家文獻(xiàn)的啟示》便“運(yùn)用郭店和上博的有關(guān)儒家文獻(xiàn),將宋明理學(xué)和先秦儒學(xué)進(jìn)行關(guān)聯(lián)起來考察,具體論證了宋明理學(xué)與先秦儒學(xué)在‘性’、‘情’、‘無’這三個重要哲學(xué)觀念上的連續(xù)與一貫,揭示了宋明理學(xué)與先秦儒學(xué)之間的內(nèi)在連貫性”。魏晉玄學(xué)與北宋理學(xué)之間更存在著直接或間接的承繼關(guān)系。例如王弼《老子注》與郭象《莊子注》皆以“體、用”范疇作為解決名教與自然矛盾的學(xué)術(shù)方法,至宋代理學(xué),則進(jìn)一步明確了 “體用”范疇,并將其廣泛應(yīng)用于本體論的建構(gòu)中。再如,郭象將“本性”與“天理”結(jié)合起來啟發(fā)了宋儒“性即理”命題的提出。此外,郭象《莊子注》中“內(nèi)圣外王”的思想,同樣被理學(xué)升華為表達(dá)理想人格的重要哲學(xué)命題,成為其社會政治學(xué)說之基石。程頤《伊川易傳》更是直接繼承和發(fā)展了王弼的解易方法,以《周易》為核心構(gòu)建出一套獨(dú)立的理學(xué)體系。

總之,從先秦的“詩無達(dá)詁”到魏晉的“越名教而任自然”再到宋代的 “理一分殊”、“百川映月”,都體現(xiàn)出子學(xué)闡釋原則的一貫性和變革性。先秦儒士以其原創(chuàng)經(jīng)典,魏晉儒玄之士則通過對儒學(xué)經(jīng)典的子學(xué)闡釋,直接或間接地影響了整個宋明士人,為其進(jìn)一步建構(gòu)一套具有指導(dǎo)意義的人生、政治哲學(xué)作了思想上的準(zhǔn)備。從這個層面看,宋明理學(xué)無異于一套理學(xué)化的“新的”子學(xué)。正是基于子學(xué)的立場,朱熹才說“未須理會經(jīng)”并繞開漢唐以來以《五經(jīng)》所建構(gòu)起來的經(jīng)學(xué)系統(tǒng),將《四書》獨(dú)立出來取代《五經(jīng)》,從而建構(gòu)起以子學(xué)思想為指導(dǎo)的新的學(xué)術(shù)體系。因承此功,明中葉以后,整個子學(xué)呈現(xiàn)出極大的活力,僅李贄便有《老子解》、《莊子解》、《孫子參同》和《墨子批選》等著作問世。明清之際,更有經(jīng)子平等之趨勢,傅山在其雜記中便明言:“經(jīng)子之爭亦末矣,只因儒者知六經(jīng)之名,遂以為子不如經(jīng)之尊,習(xí)見之鄙可見。”(《霜紅龕集》卷三十八)傅山于老、莊、管、荀、韓諸家,或有專書,或有專論,可謂用力甚勤。而王船山、顧亭林更以“六經(jīng)責(zé)我開生面”之氣魄建構(gòu)起一整套具有跨時代意義的子學(xué)化的哲學(xué)思想。

(四)西化期

子學(xué)西化始于明末,但真正規(guī)模化的西學(xué)接受潮流出現(xiàn)在鴉片戰(zhàn)爭以后。一方面,外國傳教士、來華洋人將西方的科技文明和學(xué)術(shù)思想帶到中國;另一方面,中國政府也大量委派留學(xué)生前往歐洲各國學(xué)習(xí)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)。于是原本處于封閉狀態(tài)的中國學(xué)術(shù)思想受到了巨大的沖擊,一種內(nèi)在層面的交融變得不可避免。一時間,西式的學(xué)社、報刊成了中西學(xué)術(shù)交流和傳播的重要陣地,一場中西思想交互式闡發(fā)的新文化運(yùn)動由此展開。西方的哲學(xué)、宗教、文學(xué)、藝術(shù)大量進(jìn)入國人視閾,從而以學(xué)術(shù)分科為基本特征的西方學(xué)術(shù)體制徹底瓦解了中國的科舉取士,促使舉子士人不得不接受自己的學(xué)科歸屬,成為學(xué)科士人,即近代知識分子。這些新時代的“士”在知識結(jié)構(gòu)、角色認(rèn)同、價值觀念上都與傳統(tǒng)士人大相徑庭,他們迫切需要一種新的理念來確立自身差異的合理性,他們將“中學(xué)”思想投置到西學(xué)的理論框架中進(jìn)行新的審視,這就開啟了子學(xué)向現(xiàn)代闡釋轉(zhuǎn)型的西化之路。這主要體現(xiàn)在兩個方面:

一是子學(xué)思想的西化。比如深受西學(xué)影響的學(xué)科士人將墨學(xué)所宣揚(yáng)的“平等”、“兼愛”精神附會于現(xiàn)代西方的民主思想,甚至從政治思想史的角度將墨學(xué)歸入社會主義思想范疇。

二是子學(xué)研究方法的西化。如梁啟超以西方政治思想作為理論框架來研究先秦法家思想。胡適融乾嘉以來的考據(jù)學(xué)、西方的版本學(xué)與杜威的思維術(shù)于一爐,成功實現(xiàn)了學(xué)術(shù)的轉(zhuǎn)型。馮友蘭則將先秦諸子之學(xué)建構(gòu)在整個中國哲學(xué)史的理論體系中。金岳霖更以超邁之力,融合中西哲學(xué)思想,建立起一套極具原創(chuàng)性的元學(xué)體系。

遙承此力,輔以新的傳播主體、傳播媒介和理論體系,子學(xué)研究者已然從二、三十年代的“體用”思維中解放出來,不再停留于簡單的中西結(jié)合,而是以文本闡釋為核心,以傳統(tǒng)思想精髓為根底,不斷吸收新的文化思想成果,力圖構(gòu)建出一個開放的子學(xué)思想體系。當(dāng)今方勇先生所主持的以材料收編整理為首務(wù)的“子藏”工程便是當(dāng)代子學(xué)走向大成的第一步,“新子學(xué)”命題的提出更是在此基礎(chǔ)上的一次理論飛躍。

三、“新子學(xué)”時代

子學(xué)源于時代之喪亂與士人對元經(jīng)學(xué)話語的重釋和顛覆。禮崩樂壞,諸子爭鳴,元經(jīng)的思想遭到分解,從而宣告了子學(xué)時代的到來。但諸子思想原就本同末異,殊途同歸。董仲舒倡“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”之舉,就現(xiàn)實層面考慮,乃是要統(tǒng)一思想鉗制人心,而就學(xué)術(shù)之初衷論,乃試圖回歸元經(jīng)時代,重建學(xué)術(shù)正統(tǒng)。后世韓愈之倡《原道》,李翱之推《復(fù)性》,程朱之求天理,陸王之歸本心,皆存此志。逮至近世,有志之士未曾放棄這種“歸元”的努力。然而道術(shù)既已為天下裂,此補(bǔ)天之想雖是可貴,卻實屬難能。加之西方多元價值理念的滲透,使任何試圖重新歸于“一統(tǒng)”的學(xué)術(shù)努力皆成妄念。這就宣告了以經(jīng)學(xué)為中心的舊國學(xué)體系將徹底終結(jié),而以新子學(xué)的建構(gòu)為基本訴求的新國學(xué)體系正以必然之勢成為學(xué)術(shù)之事實。

為此,通過對子學(xué)與士的關(guān)系的厘定,我們不僅可以更好地理解新時代的子學(xué)與傳統(tǒng)諸子學(xué)的分野,而且能夠更好地確定新子學(xué)的研究范疇及其發(fā)展方向。就其范疇而言,新子學(xué)不僅包括了先秦以來的諸子典籍之學(xué),更涵括了自西周以來經(jīng)史子集中所蘊(yùn)含的士人思想之呈現(xiàn),我們要做的便是盡可能實現(xiàn)其系統(tǒng)整合,以建構(gòu)一個完整的中國“子學(xué)”文化系統(tǒng)。以其發(fā)展方向而論,子學(xué)與士皆向日新止于至善。士人是子學(xué)的締造者、傳播者和闡發(fā)者,子學(xué)是其思想的理論化和系統(tǒng)化建構(gòu)。子學(xué)的發(fā)生與變革又不斷塑造著士人的精神世界,促使彼此向一個完美的理念世界進(jìn)行交互性演化。換言之,子學(xué)一經(jīng)發(fā)生便始終處在自我的變革與完善之中,是與適時而動的思想者相融合的哲學(xué)體系,子學(xué)所經(jīng)歷的三次重要變革便是對此所作的最佳詮釋。子學(xué)的變革又必然促使作為變革主體的士發(fā)生轉(zhuǎn)型和分化,最終催生了具有鮮明專業(yè)性的近代知識分子的出現(xiàn),子學(xué)也在多元的學(xué)術(shù)體系的作用下走向更高層面的自我建構(gòu),從而宣告了一個“新子學(xué)”時代的來臨。

新子學(xué)意味著子學(xué)研究思維與方法的徹底變革,是將子學(xué)從傳統(tǒng)的(或者說經(jīng)學(xué)的)話語體系中解放出來以建立中國學(xué)術(shù)思想體系與現(xiàn)實價值的努力,是當(dāng)代知識分子以當(dāng)下所據(jù)有的全部學(xué)術(shù)資源實現(xiàn)對以子學(xué)為主體的傳統(tǒng)學(xué)術(shù)的重新認(rèn)知與整合,是傳統(tǒng)士人實現(xiàn)自我精神世界的重新建構(gòu)的整個過程。因此,新子學(xué)雖以傳統(tǒng)子學(xué)文獻(xiàn)之整編為基點(diǎn),卻不是針對傳統(tǒng)諸子學(xué)而言,它指向子學(xué)思想的系統(tǒng)化闡釋和價值重構(gòu)。其使命主要體現(xiàn)在兩個方面:

首先,新子學(xué)將繼續(xù)秉承子學(xué)的“反叛”精神,全面而自覺地消解“經(jīng)學(xué)”思維所帶來的思想專制與思維局限。經(jīng)學(xué)的本質(zhì)特征是一元中心性,即要尋求一個絕對的“圣人意志”,并試圖將這一“意志”變成全體社會成員的指導(dǎo)思想,因此,經(jīng)學(xué)從一開始便帶上了“專制”的特性,其使命也就自然而然地在于代圣人行教化與統(tǒng)治,最終“統(tǒng)一”人們的思想。而子學(xué)自發(fā)生之日起便是獨(dú)立、多元和開放的對話思想系統(tǒng),它孕育于元經(jīng)學(xué),同時又不自覺地走向經(jīng)學(xué)的對立面;它試圖維護(hù)經(jīng)學(xué)的統(tǒng)一,改變“道術(shù)為天下裂”的思想格局,卻又因其本身所具有的反叛性而不斷地實現(xiàn)著自我,不期然而然地促成了經(jīng)學(xué)的瓦解;它是以經(jīng)學(xué)思維為邏輯起點(diǎn)的傳統(tǒng)士人思想的多元表達(dá),同時又是實現(xiàn)士人思想變革、促使士人身份認(rèn)同不斷轉(zhuǎn)變的內(nèi)在動力。新子學(xué)的誕生,則意味著子學(xué)自覺反叛的開始,意味著當(dāng)代知識分子身份認(rèn)同的重新確立,意味著一個新的學(xué)術(shù)時代的來臨。

其次,新子學(xué)是子學(xué)的自我突破,是傳統(tǒng)士人與近代公知逐漸轉(zhuǎn)化為媒介知識分子的內(nèi)在動力。子學(xué)延續(xù)了數(shù)千年,卻始終未能突破自身的局限和對經(jīng)學(xué)的依附,比如自先秦以來便有所謂“詩無達(dá)詁”的接受思想,卻始終無法脫離“詁”的訓(xùn)條;魏晉玄學(xué)追求“越名教而任自然”,但是又不得不承認(rèn)“名教即自然,自然即名教”;理學(xué)階段,雖力主“六經(jīng)注我”,但是仍然墨守著“理一分殊”的闡釋原則;至于西學(xué)階段,更是將“中學(xué)為體,西學(xué)為用”擺在新興知識分子面前,試圖建立一個“體用”中心。因此,新子學(xué)所要追求的是一種質(zhì)的改變,一種全面的自由和開放,一種全新的平等對話,其使命便是促成近代公共知識分子向大眾傳媒知識分子的轉(zhuǎn)化。知識分子與新子學(xué)將互為媒介,相互承載,知識分子不再以“社會的立法者”自居,更談不上什么公共領(lǐng)域的主體,他只是作為社會生活的參與者,獨(dú)立自由且平等地表達(dá)自己的意志。新子學(xué)借助這種媒介化的表達(dá)得以自我確立、深化與延展。在大眾傳媒的作用下,“士”與“子學(xué)”皆得以更新以至于日新而無窮。一方面是作為發(fā)生主體的士人自身的新變:作為學(xué)科士人與社會公知的現(xiàn)代知識分子不斷轉(zhuǎn)化為聯(lián)系文化與大眾的媒介;另一方面是子學(xué)本體的變革:由斷裂的、分散的個案的文本研究向延續(xù)的、系統(tǒng)的、整體的視閾觀照轉(zhuǎn)化。

總之,新子學(xué)不是新之子學(xué)也非新子之學(xué)。就學(xué)術(shù)層面看,新子學(xué)是以士人為主體的子學(xué)的集大成,是立足當(dāng)下、著眼未來,以期融通古今、貫注中西的子學(xué)文化工程;就思想層面看,新子學(xué)是新時期士人 (學(xué)科士人與公共知識分子)精神世界的多元重構(gòu)。如果說子學(xué)是社會史限定學(xué)術(shù)史的時代,那新子學(xué)便是學(xué)術(shù)史建構(gòu)自我、勘定社會進(jìn)程并影響整個世界的時代。

[1]福柯.權(quán)力的眼睛[M].上海:上海人民出版社,1997:108.

[2]徐振鍔.世說新語校箋[M].北京:中華書局,1984:107.

[3]湯用彤.漢魏兩晉南北朝佛教史[M].北京:中華書局,1983:240.

[4]彭國翔.從出土文獻(xiàn)看宋明理學(xué)與先秦儒學(xué)的連貫性——郭店與上博儒家文獻(xiàn)的啟示[J].中國社會科學(xué),2007,(4):104-115.

[5]王曉毅.淺論魏晉玄學(xué)對儒釋道的影響[J].浙江社會科學(xué),2002,(5):107-111.

[6]季桂起.為“中學(xué)為體,西學(xué)為用”一辯——兼論近代知識分子文化人格的轉(zhuǎn)型 [J].齊魯學(xué)刊,2012,(1):139-142.

(責(zé)任編輯 吳 勇)

B21;G09

:A

:1001-862X(2013)06-0025-007

三亞學(xué)院校級科研項目《先秦〈詩經(jīng)〉接受史》

曾建華(1983—),湖南邵陽人,三亞學(xué)院人文學(xué)院助教。主要研究方向:先秦兩漢文學(xué)。