反腐,要為權力套上韁繩

文/劉紀舟

中國共產黨第十八次全國代表大會已經勝利閉幕,此次大會繼往開來,任重道遠,為萬眾所期盼,為世界所矚目。胡錦濤同志向大會作題為《堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進 為全面建成小康社會而奮斗》的報告。報告指出“一些領域消極腐敗現象易發多發,反腐敗斗爭形勢依然嚴峻……”并提出“嚴格規范權力行使,加強對領導干部特別是主要領導干部行使權力的監督”。中央紀委向十八大提交的工作報告指出“要強化對權力的制約監督,促進權力規范透明運行”,并且把強化對權力的制約監督作為今后反腐倡廉建設的八大任務之一。

強化對權力制約監督的現實意義

筆者認為,中央紀委提出強化權力制約監督具有一定的現實意義:

從權力的性質看,必須強化制約監督。什么是權力?有學者認為,權力是一種以法的形式固定的對社會各方面的管理關系,它反映的是一種政治生活。也有學者認為,權力現象局限于政治領域,它以權力金字塔頂端的政治權力涵蓋一切權力。權力有幾個顯著特點,包括:權力的主體是人;權力是主體的一種外在型能力;權力具有不平等性;權力具有可交換性。權力一旦進入市場,被用來交換,就會發生蛻變。

權力發生蛻變,就會出現:權力與職務相分離;權力與主體相分離;權力與客體相分離;權力與職能相分離;權力體系產生分裂。權力發生蛻變后又出現三個特征,即:公權力的蛻變使公權力商品化;公權力的商品化使公權力發生交換,公權力可以交換貨幣、物、權力、人情、職稱、職位、職務、榮譽、性等;公權力在交換中發生增值。幾乎所有的公權力在被交換中都能發生增值。能夠最大化增值的權力是最搶手的權力,因而也是最容易受到腐蝕、發生腐敗的權力。

從權力與腐敗的密切關系看,必須強化對權力的制約監督。什么是腐敗?在《辭海》中,“腐敗”解釋為:“敗壞、墮落”。《國際貨幣基金組織》稱:“腐敗是濫用公共權力以謀取私人的利益”。《透明國際》對腐敗的定義為:“公共部門中官員的行為,不論是從事政治事務的官員,還是行政管理的公務員,他們通過錯誤的使用公眾委托給他們的權力,使他們自己或親近于他們的人不正當的和非法的富裕起來。”《聯合國反腐敗公約》第十九條指出:“公職人員在履行職務時違反法律,實施或者不實施一項行為,以為其本人或者其他人員或實體獲得不正當好處。”在我國國內,大多數專家學者認同這樣的定義:“腐敗是國家機關和國有企業的公職人員與他人合謀,違反法律和社會公認的行為規范,濫用公共權力和公共資源,為私人和私人小圈子謀取私利或為某一單位、某一行業謀取特殊利益而損害公共利益及其他公民個人利益的行為。”由此可見,腐敗與權力緊緊聯系在一起。在現代社會中,“腐敗”一般是指權力腐敗。防止腐敗,就要對權力進行制約和監督。

從黨的十八大要求“干部清正、政府清廉、政治清明”目標看,必須強化對權力的制約監督。干部清正。就要制約監督好干部手中的權力,保證干部用好權。政府清廉。就要制約監督政府的公權力,保證政府在陽光下用好權。政治清明。就要讓所有老百姓監督好干部的權、政府的權,保證權為民所用,利為民所謀,情為民所系,呈現政治的清明。

正視當前權力制約監督方面存在的問題

列寧曾經說過:“把希望寄托于人的優秀品質上,這在政治上是不嚴肅的。”用制度約束監督權力,才能“把權力關在籠子里”。資產階級啟蒙思想家、法國人孟德斯鳩說:“一切有權力的人都容易濫用權力,這是萬古不易的一條經驗”,“有權力的人使用權力,一直到遇有界限的地方才休止”,這里的“界限”可以理解為“監督到位”。英國哲學家阿克頓爵認為:“權力導致腐敗,絕對的權力導致絕對的腐敗”。

權力具有膨脹的天性,這已是全人類的共識,沒有制約的權力必然走向腐敗,也已被無數歷史和現實所證實。從這個意義上講,任何腐敗都只有一個根源,那就是權力沒有受到嚴格規范、沒有受到嚴厲約束、沒有受到嚴厲制約。每一個案件,都與監督空白和監管不力相伴隨。因此,監督的核心是監督黨員干部手中的權力,每一級黨組織,每一個單位,都要對有權者限權、制權,真正做到“把權力關在籠子里”。

回顧當前黨內外監督權力的現狀,應當充分肯定已經取得的成績和進步。尤其是黨中央頒布《黨內監督條例》以后,黨內監督的推進有新的進步。但至今仍有許多地方還不盡人意。有順口溜這樣認為:“上級監督下級太遠,下級監督上級太難。同級監督同級太軟,組織部門監督太短,紀委監督太晚”。話雖說得重了點,但現象是存在的,監督工作缺乏應有的力度。使一些有權者逃避監督,走上違紀違法之路。并且使教訓不斷重復,這是值得深思的。

當前,對權力的監督制約方面還有一些不足,諸如——

對權力制約監督制度還不夠健全。我們現在制度建設方面有所欠缺,一些制度尚未出臺,譬如:“國家反腐敗法”;官員財產的申報制度;財政和其他各方面的支出都要公開的制度;司法和審計獨立的制度等。反腐敗制度的管制范圍在特定歷史條件下存在局限性。從整個政治、經濟、社會背景下看,還存在著腐敗制度覆蓋不足的部門、行業和領域。一些官員規避制度,甚至破壞制度。

對“一把手”權力的制約監督難度大。各級“一把手”權高位重,最容易濫用權力,導致腐敗。陳希同、陳良宇、薄熙來,都曾經是黨的政治局委員,權傾一時的直轄市 “一把手”,但他們沒有帶頭接受監督,結果走向腐敗。改革開放以來,一些省部級官員涉及腐敗被繩之以法,其中“一把手”也占了較大比例。根據中紀委統計,在全國紀檢監察機關2007年至2011年近五年立案查處的案件中,縣處級以上單位的“一把手”占全部被查處的縣處級干部的38.4%。

2012年,國家審計署審計報告披露。在2011年移送的112件,涉及300余人的以權謀私、侵蝕公共資源、損害群眾利益的職務犯罪中,“一把手”占到38%。另據《法人》雜志等民間機構發布的《2011年度中國企業家犯罪報告》,國有企業管理人員犯罪居高不下,“一把手”占了相當大的比例。這與黨政機關工作人員違紀犯罪的特點基本一致。由此看出,對“一把手”的監督仍然是薄弱環節。

權力集中的部門和崗位缺乏有效制約和監督腐敗案件多發。我國改革開放的步伐加快,在體制轉軌過程中,政府權力過大、占據資源過多以及社會組織功能較弱等問題,造成了權力對市場的強力干預和市場對權力和過度依附,為權錢交易權力的濫用和尋租留下空間。譬如:政府的行政審批權;規劃權;土地使用權;礦業出讓權;政府采購權;工程招投標權;教育、衛生權;科研經費權;經費預算下撥權;對社會中介的管理權;對體育的管理權等等都存在著權力腐敗和權力尋租。

一些黨員干部游離于權力制約監督之外。一些黨員干部不敬畏黨紀國法,濫用權力;一些黨員干部超越權力范圍,任意增設權力;一些黨員干部不按制度和流程辦事,亂用自由裁量權;一些黨員干部喜歡攬權,個人凌駕于集體之上,“個人說了算”;一些黨員干部在行使權力過程中“暗箱操作,封閉運行”等,都導致了權力的濫用和失控,使自己走向違紀違法行為。

對權力制約監督的社會氛圍還不夠。隨著法律知識的普及及民主政治的推進,整個社會和大多數公民的反腐敗意識不斷增強,對權力的監督主動性也大為增強。但全社會“對腐敗零容忍度”的氛圍還不夠,對官員,對政府權力運行的監督自覺性還不強。

采取多種措施強化對權力的制約監督

加強對權力的監督和制約,今后還有許多工作要做。從根本上看,是要為“權力”套上“韁繩”。做到以法確權;科學配權;改革限權;陽光用權;流程控權。

這就需要具體要做好以下工作:

抓根本,即不斷建立和健全強化對權力制約監督制度。堅持用制度管權,按制度辦事,靠制度管人。制度帶有根本性,只有不斷建立和完善監督制度,才能做到列寧所說的“把權力關在籠子里”。制度建設應當有頂層設計,譬如,“官員財產申報制度”,應當加快推進。在制度出臺前,分系統、分層次地進行一些試點。各地區、各部門都可以完善具體的監督制度。

貫徹制約監督制度,必須讓制度在陽光下運行。譬如:行政審批制度、土地使用權出讓制度、政府采購權制度、工程建設招投標制度等。同時,要按照中央的要求全面實現黨務公開,政務公開、廠務、村(居)務及公共企事業單位辦事公開,促使隱性權力公開化,顯性權力規范化。根除“暗箱操作”,避免官員腐敗行為。落實制約監督制度,必須要加上“科技”的力量,使制度剛性的執行。堅持把“科技”手段運用于權力監督、市場監管等各個方面,加快電子政務和電子監察系統建設,提高全程監控權力的科技含量。

此外,要抓好對各級“一把手”權力的制約監督。制約監督“一把手”,必須從監督高級干部的“一把手”做起。從人性看,高級干部不可能是完人。因此,監督權力不能以官員的級別而論,越是高級干部的“一把手”,越要加強監督,接受監督。

要制約監督好“一把手”的權力,就要讓各級“一把手”的權力在陽光下運行。就要認真落實2010年中央制定的《關于開展縣委權力公開透明運行試點工作的意見》,確定權力,限制權力。全國2000多個縣(或縣級市)“一把手”的責任重大,同時也面臨受到腐敗的危險。僅據河南省統計,2006年以來,就有22名縣委書記被查處懲辦。近16年,湖北省監利縣四任縣委書記倒臺。涉及濫用職權、買官賣官;為商人兩肋插刀,收受賄賂;沖刺政績,瘋狂賣地等等。縣委“一把手”腐敗行為已引起各方越來越多的重視,甚至有人把縣委書記列為風險崗位。

在中央和中央紀委的統一部署下,貫徹落實《關于開展縣委權力公開透明運行試點工作意見》正在一些縣展開,試點單位都提出:實行主要領導不直接分管人事、財務、行政審批、工程項目,物資采購,以削弱“一把手”的權力。這是健全權力運行機制,實現干部用權的規范。這是縣委權力公開透明運行的重要方向。

要制約監督好“一把手”的權力,必須從完善“一把手”的權力配置和制約措施入手,進一步加快建立和健全權力濫用和貪腐可能的“早發現”預警機制,強化規則執行力。

要制約監督好“一把手”的權力就要抓延伸,即監督要向基層延伸。有專家認為,從全國形勢看,現在腐敗呈現“落勢化”,即腐敗向基層、向科以下干部滑落。因此,要強化黨政機關的科級干部和國有企事業單位基層干部的權力制約監督。這部分同志是“小官”,但手中權力大,掌握的資源多,但他們恰恰處在權力監督制約的“末端”,由于監督制度的不足,使他們處在邊緣地帶。實際上,干部腐敗的“本錢”是權力,而不是職級職務,只要存在權力尋租的空間,有實權的“小官”也能成為“大貪”。老百姓最痛恨身邊的腐敗。要把這部分干部作為監督關注重點。甚至基層農村的村黨支部書記、村委會主任,他們雖然不是國家公務員,但他們手中握有不小的權力,也可以由“小官”出“大貪”。因此,要監督好基層干部手中的權力,制約和限制基層干部手中的權力十分重要。

要制約監督好“一把手”的權力,就要抓懲處。要通過懲處腐敗加強對權力的監督制約。黨的十八大和十八屆中紀委全會指出:認真查辦腐敗案件、保持對少數腐敗分子的高壓態勢。這一懲處方針,可以教育大多數干部,可以產生威懾力量。懲處過程也是預防的過程,也是發現制約監督中的問題、深化監督工作的過程,可以促進監督工作更加深入推進。

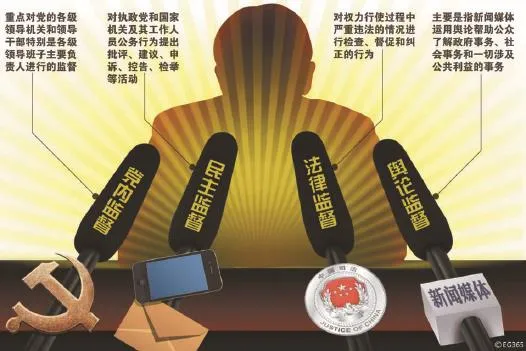

要制約監督好“一把手”的權力,就要抓自律。把“他律”與“自律”結合起來,抓好黨風干部的自律,讓黨員干部自覺接受監督。習近平同志指出:“嚴格的監督是防止黨員和黨的干部腐化變質,維護黨的純潔性的重要途徑。上級對下級,下級對上級,群眾對領導干部以及干部之間,都要敢于進行有效的監督。各級領導干部要有自覺接受監督的意識,自覺把自己置于黨和人民事業所要求的各種監督之中。”哲學觀點認為,外因是條件,內因是根據。各級黨員干部都要自覺遵守各項黨內監督制度,認真接受黨內監督;要自覺接受專門機關的監督,如人大、政協、審計監督;要虛心接受社會監督,如新聞媒體的監督、網絡、微博的監督,還有人民群眾日常的監督等等。

此外,要制約監督好“一把手”的權力,還要抓監督隊伍。各級都要想辦法強化隊伍,整合監督力量,健全監督機制。提高監督本領要進一步完善行政投訴、信訪舉報、專項檢查、案件查處等方面的工作機制,對權力風險實施動態監控;建立預警告之、風險提示、誡勉談話、督促整改、責令糾錯等處置措施,及時糾正工作中的失誤和偏差,健全有利于群眾參與反腐敗的工作機制,接受社會各界、人民群眾和社會輿論的監督。要加強監督“中樞”——紀檢監察組織的力量,提高紀檢監察干部的監督水平。加強培訓,提高素質、強化監督水平。同時,監督者自己要帶頭接受監督。