抑制擴聲中“聲壓級驟升”應技與藝并舉

■華茂榮 藍田

抑制擴聲中“聲壓級驟升”應技與藝并舉

■華茂榮 藍田

現場擴聲過程,隨著聲源的起伏變化尤其是聲頻信號陡升,會引起還音系統聲壓級瞬間攀高,這種現象即聲壓級驟升。它是聲源變化中的偶然現象,亦是現場擴聲中常見問題。

現場擴聲中的聲壓級驟升,輕者會破壞聽音環境,給聽音人帶來驚嚇和不適,影響擴聲效果;重者還會因信號過載失真,引起系統出現反饋嘯叫以致損毀系統設備。

聲壓級驟升是聲源變化過程產生的。隨著演藝、競技、慶典、會議諸多聲源類型的多樣性,聲源的抑揚起伏變化也越來越大。尤其是藝術類聲源的技巧愈來愈相互借鑒、吸取,這一特點日趨明顯。如聲樂演唱中美聲的“花腔”,通俗演唱中的歐美唱法;戲曲演唱中的“嘠調”、“戈陽腔”,以及演講中的激情迸發等等。其表現時而似竊竊私語,如綿綿流水;時而又撕心裂肺,似晴天霹靂。如此驟變,勢必使拾音信號電平陡升引起擴聲系統聲壓級驟升。

當然,這種聲壓級驟升也有因調音師操作不好所致的。聲源表現中的跌宕起伏是客觀的,情緒表現所需要的。雖然它存在著很大的即時性、突然性。但只要調音師正確熟練應對,完全是可克服和避免的。

一般來說,多數調音師對聲壓級的陡升現象都能夠很好處理,也有力不從心者。那么,如何才能得心應手地駕馭呢?綜合多數調音師的經驗,概括起來就是要技術、藝術并舉,從諸多方面著手。具體說,基本是三個方面。

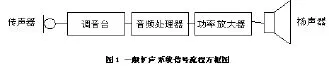

首先是技術方面。我們從下面框圖來看擴聲系統的信號流程。

從這個信號流程圖中,可以看到一個陡升的聲源信號,首先是被傳聲器檢拾后經過聲—電轉換送入調音臺,調音臺再將這個電信號通過混音后送入音頻信號處理設備、放大設備,最后經揚聲器做電—聲轉換后還音。在這個過程中,音頻信號每經一級都有相應的放大,而每一級放大都可以進行控制。然而,這里我們就會遇到一個問題:在哪一級對信號進行控制較好呢?實踐告訴我們最佳的是調音臺。原因是:一方面一般現場擴聲系統,除了調音臺外,其它如放大器,信號處理器等設備的位置往往距離調音師比較遠。只有調音臺在調音師眼前。從時間角度來說,調音師最直接、最順手的控制自然是調音臺。二是當一個設備較多的擴聲系統成立并經統調后,聲場均勻度、總聲壓級、頻率響應曲線已全部確定。此時任何單獨設備的個體處理和調整都會引起整個系統的變化,會改變整個聲場環境。起碼會帶來聲場不均勻度,增加聽覺上的聲、像偏移。

既然聲源瞬間變化陡升,調音師對擴聲設備既不方便逐個調整,又不能隨意個別調整,那么,怎樣才是最便捷、最有效的抑制信號驟升,保證音頻信號逐級合理放大,聲壓級相對平穩的調整方法呢?無論從距離或從信號流程而言,只有調音臺了。

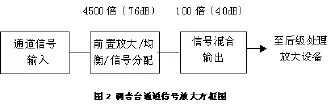

那么,如何利用調音臺對陡升的聲源信號調控呢?我們還是從下面的圖來看吧。

這里以一般模擬調音臺的一個通道為例。從圖中我們看到,調音臺對一個送入的音頻信號從輸入到最后輸出,歸納起來有兩個放大段級。從圖中清楚看到,每一級信號放大倍數不同。前置部分信號放大倍數約在3000-5000倍,混合輸出部分信號放大倍數約100倍,前后級放大量相差幾十倍。另外,信號從輸入到輸出有三處可調控:一是通道輸入增益(GAIN),它是一個旋轉式的電位器,二是通道輸出衰減器(FADER),它是一個滑動式電位器(常稱“推子”),三是信號混合主輸出(MASTER OUTPUT),編組輸出(GRP)等,也是滑動式電位器。那么,到底是從哪一級調整最佳呢?這就需要認真琢磨。

一般調音師在操作中都會遵循“重后輕前”的原則,首先著眼通道輸出,即通道輸出“推子”。這是因為,各段級的信號放大量區別很大,就拿上圖來說吧,通道輸入端提供信號電壓1mv,其輸出端就有3000—5000倍放大量,而該通道輸出給混合級時,同樣還是提供信號電壓1mv,混合輸出級只100倍放大量,可見輸入增益部分是多么敏感。假使我們將輸入增益(GAIN)稍有提升,系統聲壓級就會有明顯的陡變。而相反我們不隨意去調整輸入增益,而是調整通道輸出“推子”(FADER),同樣相應提升或衰減,系統的聲壓級變化則會很小很平穩,幾乎不留“痕跡”。可見,我們追求擴聲過程聲壓級盡可能平穩、自然,當然應取調整后級即調音臺的通道輸出級的方法。

當然有人又會說,為什么不提倡調整混合輸出級呢?這一級信號放大量才20—30倍呀?調整這一級不是更穩更好嗎。這個問題除了前邊所說的會音響系統整體平衡外,還有另一個問題不能忽視,那就是在現場擴聲中,往往是多個傳聲器同時開啟、并用,同處拾音工作狀態(無伴奏獨唱、獨奏例外)。而聲源陡變,一般只是個別聲源,在這種情況下,如果衰減調音臺總輸出,必然會影響其他傳聲器的傳輸增益。相反如果從通道著手,哪一只傳聲器信號過載。直接從通道輸出部分衰減。既可控制個別聲源陡變,不至該信號過載,也不會影響其他傳聲器的拾音效果。這就是我們提倡在聲源陡變時,為了避免擴聲還音聲壓級驟升,盡可能調控通道輸出的理由。也就是說,從技術方面而言,抑制聲壓級驟升首先應從調音臺上著手,從調音臺輸出通道上控制。

第二是藝術方面,這主要是指調音師的音樂藝術修養。調音師對音樂作品可以不去演奏、不去演唱,但必須熟悉、掌握其規律,這對調音是有很大幫助。具體講,就是要學會善于利用演唱、演奏中的“氣口”對聲源進行得當的控制。

但凡音樂作品都有內在規律,這個規律從音樂學角度講即曲勢,不同的音樂作品有不同的風格、情緒,但其曲勢是不可避棄的。在調音過程中,調音師完全可以利用音樂作品表現方法、技巧上的“氣口”、“休止”對陡升的聲源做以調控,以保證聲壓級的相對平穩并不給聽音人留下“痕跡”。例如越劇《玉蜻蜓》中徐元宰,“眼前若有母親在請她快快認兒身”一句,如果調音師了解這里有一個高聲調,當演員唱到“母親在”時,調音師腦中瞬間即產生一個調控預示,做好控制準備。待“在”字一出后,立即下意識將通道“推子”予以控制,盡可能使高聲調上來后信號不致出現過載。如此后面半句“請她快快把兒認”唱出后,雖說升壓級會有提高,但由于及時控制不會出現徒變,是整個擴聲效果趨于平穩、自然。再如歌曲《山丹丹開花紅艷艷》,最后一句,“毛主席領導咱打江山”。同樣,當演員唱到“毛主席領導咱”時,開始準備,“咱”字一出,立即下意識將通道“推子”控制,“打江山”三字唱出后音量再高,亦不至于信號過載出現擴聲聲壓級驟升。如此等等類似的聲源,都可以如此處理。

第三就是調音師工作狀態,這一點實際就是調音師的工作作風。現場擴聲過程聲源跌宕起伏,瞬息萬變。調音師自上調音臺就必須進入工作狀態,必須做到嚴謹、認真、精力集中。要養成眼不離聲源,耳不離系統,而且做到耳聰目明,眼疾手快。很多現場擴聲中,出現傳聲器晚開、早收導致聲源漏音頭、缺句尾;演唱、演奏過程信號過載失真等等,多為調音師精力分散、心不在焉所致。我們常看到的現場擴聲中,有的主持人上場說了半天,擴聲系統才出聲;有的在謝幕時主持人話音還沒落,擴聲系統又沒聲了;還有更嚴重的是系統反饋嘯叫觀眾都發出驚嘆聲,調音師才覺察,如此笑話很多。試想,調音師如果工作時不進入狀態或狀態不佳,連這樣最基本的環節都出問題,怎么又能處理好聲源陡升所引起的聲壓級驟升問題呢?可見調音師的工作狀態對于抑制擴聲中聲壓級驟升,保證良好的擴聲效果,營造舒適的聽音環境是何等重要。

以上所述僅以模擬調音臺為例,當然,對于調音師工作狀態的倡議,是對各類調音臺的操作均為適宜的。一孔之見,敬請同行們指正。