高海拔500 kV緊湊型輸電線電場仿真分析與對比研究

劉紅文,楊 卓,譚向宇,王達達,趙現平,王 科,張少泉,彭 晶,程志萬,丁 薇,黃 然,張 慧

(1.云南電力試驗研究院(集團)有限公司電力研究院,云南昆明650217;2.云南電網公司,云南昆明650011;3.云南電網公司博士后科研工作站,云南昆明650217)

0 引言

近十幾年來提高線路單位走廊輸送容量,降低工程造價,改善工頻電磁場環境,已經成為輸電網絡建設的發展方向。而緊湊型輸電線路與常規輸電線路相比,具有減低波阻抗、提高自然功率、減小線路走廊等較好的社會和經濟效益[1-3]。1999年11月華北電力集團公司建成了我國第一條昌房500 kV緊湊型輸電線,經受住了風、雨、雷等嚴峻的氣候條件的考驗,至今線路運行良好,增加線路自然功率約30%[4]。

高海拔地區空氣稀薄、紫外光強,空氣間隙放電電壓相應減低,對于緊湊型線路相間距離應大于平原地區,因此研究高海拔地區緊湊型線路的電磁場環境對于提高輸電網絡的經濟和社會效益有重要意義。

本文利用有限元仿真軟件Ansys,針對云南高海拔500 kV大和I回常規線、德博I回緊湊型線路建立了有限元仿真模型,分析研究常規線路與緊湊型線路的表面最大場強、起暈場強、電場分布情況;最后通過現場測量值與仿真值的分析對比,驗證了模型的有效性。本文對于Ansys分析輸電線路電場環境以及設計高海拔緊湊型輸電線路有現實意義。

1 Ansys仿真模型建立

計算分裂導線表面電場的方法主要有馬克特(Markt)-門格爾(Mengele)、模擬電荷法、逐步鏡像法等。馬克特-門格爾法用等效的單根導線代替分裂導線,求出平均場強和最大場強,該方法的優點是計算簡單,對于4分裂以下的導線,計算精度滿足工程要求,缺點是不能反映分裂導線次導線表面場強,不能計算導線附近空間電場;模擬電荷法是一種求解靜電場問題的有效方法,這種方法人為地虛設若干線電荷代替導線表面連續分布的電荷,假想電荷產生的等位面必須和導線表面吻合,求出虛設電荷,進一步得到線路表面電場分布和表面電場強度;逐步鏡像法是在一個有多個導體組成的體系中,每一導體用一系列置于該導體內的鏡像電荷來代替,使表面維持等電位面,滿足這個條件,就可以利用這些鏡像電荷計算導體表面及空間電場。電荷模擬法和逐步鏡像法相比,計算所需時間較長,準確度沒有逐步鏡像法高[5-9]。

有限元分析方法是以變分原理和剖分插值為基礎的數值計算方法,它利用變分原理把所要求解的邊值問題轉換為泛函的極值問題,然后利用剖分插值將變分問題離散為普通多元函數的極值問題,最終歸結為一組多元代數方程組。該方法較適合幾何形狀復雜的場域邊界,在電磁場仿真中有較大的應用空間[10]。

為了便于計算,假設相導線為相互平行、且與地面平行的光滑圓柱體,忽略金具、桿塔及其周邊物體影響,大地為無窮大導體面,弧垂最低點為導線離地高度,則輸電線路三維電場問題轉化為二維問題。

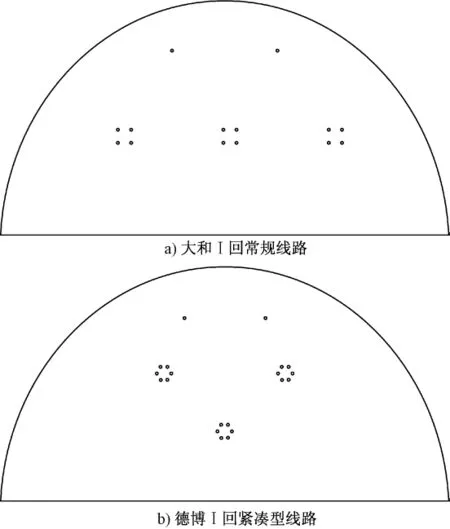

根據假設高海拔500 kV常規輸電線路和緊湊型輸電線路的有限元模型如圖1所示。常規型線路導線采用4×LGJ 400/50分裂導線,子導線外徑為27.63mm,分裂間距 d=0.45 m,導線對地高度 h=35 m,架空地線相距l=11.45 m,海拔為2000 m時相間距離13.2 m。緊湊型輸電線采用 6×LGJ 400/50分裂導線,子導線外徑為23.94mm,分裂間距d=0.375 m,導線對地高度h=25 m,架空地線相距l=10.5 m,海拔為2000 m時相間距離7.2 m。

為求輸電線路表面最大場強,分別對A相、B相賦予峰值電壓,500 kV輸電線路最高允許電壓為550 kV,則三相交流電壓表達如下:

圖1 有限元模型

2 高海拔500 kV輸電線路表面電場強度分析研究

2.1 高海拔下500 kV輸電線路電暈起始場強

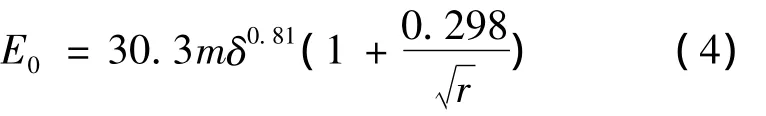

隨著海拔的升高,大氣壓和空氣密度都將減小,導線電暈起始場強也會相應降低,電暈起始場強按式(4)計算[11],式中的有關系數是通過試驗得到的。在空氣相對濕度大于0小于45%的條件下:

式中,E0為電暈起始場強(kV/cm);m為導線表面粗糙系數,取0.892;δ為空氣相對密度,海拔2 000 m時取0.824;r為次導線的半徑(cm)。

換算成有效值后,表1給出了海拔2000 m時常規線路和緊湊型線路的相電暈起始強度。

表1 常規型、緊湊型線路最大工作場強和相起暈場強

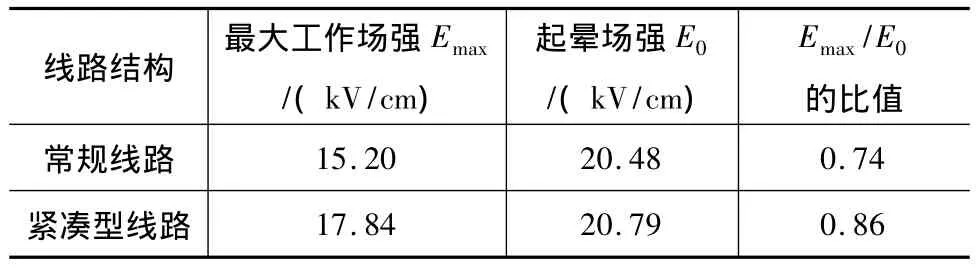

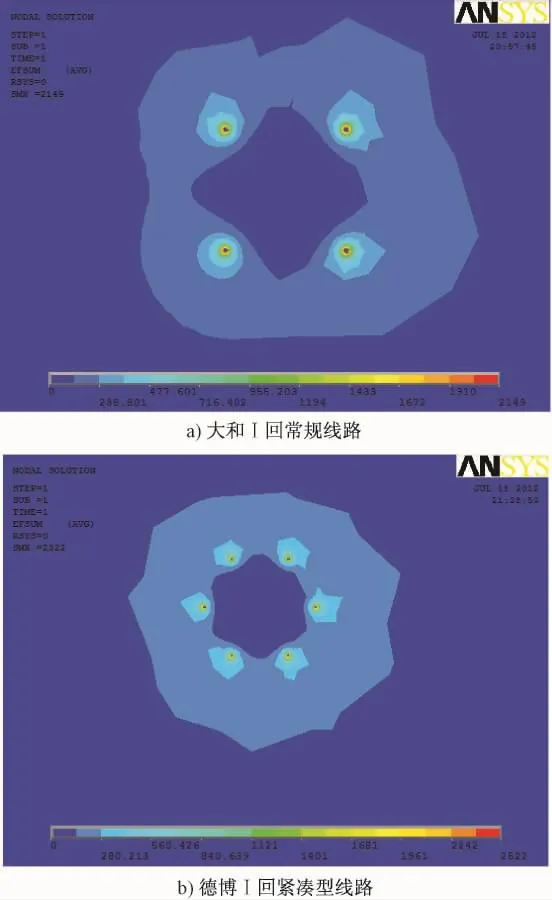

2.2 高海拔500 kV輸電線路表面最大電場強度

在三相輸電線路中,空間任意一點的電場強度都可以通過存在于導線表面的電荷來計算,而電暈現象的發生往往是由于導線表面的最大電場強度超過允許值而使得空氣被擊穿所導致的,所以通常關心的是導線表面的最大電場強度值。圖2為利用Ansys有限元分析得出的兩種線路最大表面電場強度分布圖,換算成有效值后常規線路和緊湊型線路的最大表面場強如表1所示。

圖2 線路表面最大電場強度

圖2可以看出緊湊型輸電線路德博I回最大表面場強為 25.22 kV/cm,大和 I回線僅為 21.49 kV/cm,有效值分別為 17.84 kV/cm、15.20 kV/cm,由于緊湊型輸電線路的導線表面場強大于常規型輸電線路,電暈損耗也較常規型輸電線路大。

表1可以看出緊湊型輸電線路的起始電暈場強大于常規型線路,但差別不是很大;緊湊型輸電線路Emax/E0為0.86,當線路表面最大工作場強Emax小于0.9E0時可不進行電暈效應計算,與常規線路相同鋁截面的緊湊型線路滿足要求。

3 高海拔500 kV輸電線路線下電場環境分析研究

為了分析研究高海拔500 kV輸電線路線下電場環境,利用Narda EFA-300電場磁場測試儀分別對500 kV大和I回常規線路和德博I回緊湊型線路進行電場強度測試,測試范圍從導線中心向兩側外延50 m,并與Ansys有限元仿真結果進行對比分析。

3.1 高海拔500 kV輸電線路線下場強實測對比分析

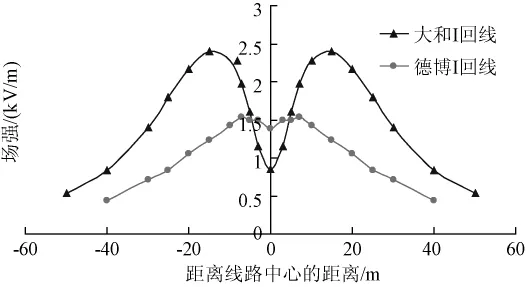

通過現場測試得大和I回常規線、德博I回緊湊型線路離地面1.5 m處向兩側外延分布的電場強度如圖3所示。

圖3 實測高海拔輸電線路線下場強分布

由圖3可以看出,高海拔500 kV緊湊型輸電線路線下電場強度隨距離線路中心的距離增加而減小,最大電場強度在線下中心附近為1.53 kV/m,常規型輸電線路線下電場強度隨距離線路中心的距離增加先增大再減小,最大電場強度出現在線下邊相附近為2.4 kV/m。

由于現場測試條件,德博I回線測試對地高度為25 m,大和I回線對地高度為35 m,則從圖3可以得出高海拔500 kV緊湊型輸電線路線下電場環境大大優于常規型輸電線路。

3.2 有限元仿真輸電線路線下場強與實測結果對比分析

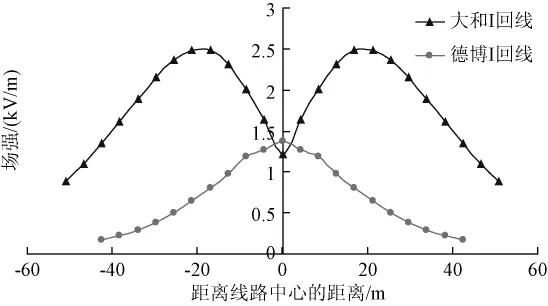

利用Ansys有限元分析軟件對高海拔500 kV緊湊型輸電線路和常規輸電線路建模分析,圖4為距離輸電線路35 m的線下電場強度分布。

圖4 有限元仿真線下電場分布

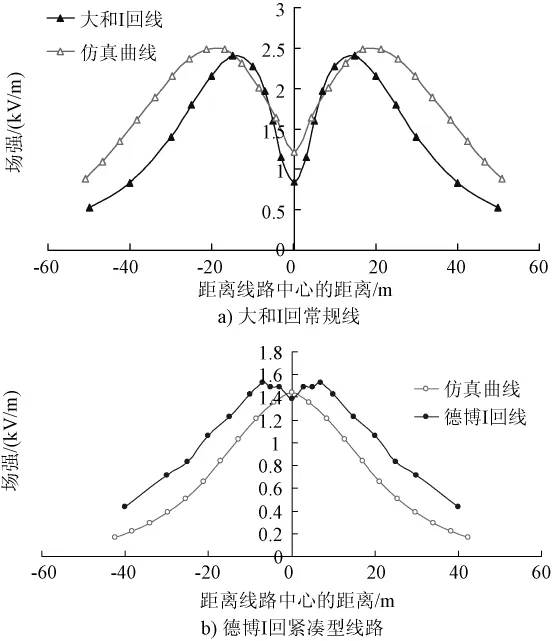

從圖4中可以看出,Ansys有限元分析得出的輸電線路線下場強分布與實測結果有相同的變化趨勢,常規型線路線下35 m最大場強仿真得2.48 kV/cm與實際測量的2.4 kV/m,誤差僅僅為0.08 kV/m,緊湊型輸電線路線下25 m最大場強仿真得1.44 kV/m,實際測量為 1.53 kV/m,誤差為 0.09 kV/m,仿真結果與實測結果都表明緊湊型輸電線路線下電場環境大大優于常規型輸電線路。圖5為高海拔500 kV輸電線路線下場強仿真結果與實際測量對比曲線。

圖5 有限元仿真線下場強與實測結果分布曲線

從圖5可以看出,高海拔500 kV常規輸電線路和緊湊型輸電線路線下場強有限元仿真與現場測試結果有相同的變化趨勢;常規型、緊湊型線路線下最大場強仿真結果與現場測試結果誤差小于0.1 kV/cm,且最大場強出現的區域基本相同,表明Ansys有限元分析能有效仿真輸電線路線下電場強度。

4 結束語

通過Ansys有限元分析高海拔500 kV緊湊型輸電線路與常規型輸電線路的表面最大電場強度、電暈起始場強、線下電場環境,并與現場測量結果進行對比分析,可以得出以下結論:

(1)500 kV緊湊型輸電線路6×LGJ 400/50、常規型線路4×LGJ 400/50最大表面場強分別為25.2 kV/cm、21.49 kV/cm,有效值分別為17.84 kV/cm、15.20 kV/cm,因此緊湊型輸電線路的導線表面場強大于常規型輸電線路,電暈損耗也較常規型輸電線路大。電暈起始場強分別為20.79 kV/cm、20.48 kV/cm,表明緊湊型輸電線路的起始電暈場強大于常規型線路,但差別不是很大。

(2)高海拔500 kV緊湊型、常規型輸電線路線下場強分布有限元仿真與實測結果有相同的變化趨勢,緊湊型輸電線路線下25m最大場強仿真得1.44 kV/m,實際測量為1.53 kV/m,常規型線路線下35m最大場強仿真得2.48 kV/cm,實際測量為2.4 kV/m,誤差都小于0.1 kV/cm,表明Ansys有限元分析能有效仿真輸電線路線下電場強度。

(3)有限元仿真結果與實測結果都表明,緊湊型輸電線路線下電場環境大大優于常規型輸電線路。

[1]牛 林,杜至剛,趙建國.特高壓輸電線路分裂導線表面電位梯度的計算及其特征分析[J].電力自動化設備,2007,27(10):5-9.

[2]尚大偉.500 kV緊湊型輸電線路架設工藝方法的研究及應用[J].中國電力,2002,35(12):40-43.

[3]何桂明,苗振鵬等.緊湊型輸電線路設計探討[J].山東電力技術,2006(1):36-39.

[4]頂立人.緊湊型線路發展現狀及在我國應用前景[J].電網技術,1996,20(2):1-5.

[5]于聚豐.不同布置形式下特高壓輸電線路表面電場強度計算[D].北京:華北電力大學碩士學位論文,2009.

[6]向仲卿,蔣道乾等.基于表面電荷法的輸電線路表面電場強度計算[J].湖南電力,2007,27(1):5-8.

[7]萬保權,曹生順等.750 kV單回緊湊型輸電線路的電磁環境[J].高電壓技術,2009,35(3):597-600.

[8]鄭 楊,宋守信.改善交流超高壓、特高壓輸電線路下電場強度的措施[J].重慶工學院學報,2007,21(11):94-97.

[9]黃道春,阮江軍等.緊湊型輸電線路異性分裂導線周圍工頻電場研究[J].高電壓技術,2006,32(4):55-60.

[10]韓社教,戴 棟等.應用有限元計算氧化鋅避雷器電位分布[J].中國電機工程學報,2001,21(12):105-110.

[11]Huang Weigang.Study on conductor configuration of 500 kV chang fang compact line[J].IEEE Trans PWRD,2003,18(3):1002-1008.