基于線性規(guī)劃和數(shù)字高程模型的排土場(chǎng)復(fù)墾土方調(diào)配優(yōu)化*

景 明 白中科,2 崔 艷 張繼棟

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院;2.國(guó)土資源部土地整治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 3.中煤國(guó)際工程集團(tuán)北京華宇工程有限公司)

土地復(fù)墾工程建設(shè)中,土地平整是保證復(fù)墾土地質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)土地復(fù)墾目標(biāo)的最基本保障。土地平整工程是土地復(fù)墾工程建設(shè)投資的主要內(nèi)容之一,一般土地平整工程費(fèi)用占項(xiàng)目總投資額的40%~70%[1-2]。土方調(diào)配作為土地平整工程的一項(xiàng)重要內(nèi)容,可以在土方的運(yùn)輸量或土方的運(yùn)輸成本最低的條件下,確定填、挖方區(qū)土方的調(diào)配方向和數(shù)量,從而達(dá)到縮短工期和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的[3]。在大型露天礦和沉陷較嚴(yán)重的井工礦區(qū),根據(jù)礦產(chǎn)開(kāi)采造成的土方堆填計(jì)劃和地表塌陷規(guī)律,土方的合理調(diào)配是降低土地平整工程費(fèi)用的重要措施。

土地利用工程中的土地平整與一般生產(chǎn)建設(shè)工程中土地平整在概念、標(biāo)準(zhǔn)、原則、工藝、工法上都有所不同。伴隨我國(guó)土地整理的開(kāi)展,土地平整過(guò)程中的土方調(diào)配一直是研究熱點(diǎn)。周厚貴等在總結(jié)土石方調(diào)配的工程分類與特點(diǎn)、調(diào)配的基礎(chǔ)條件與結(jié)果的影響、主要研究?jī)?nèi)容與研究方法等的基礎(chǔ)上,對(duì)土石方調(diào)配研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向進(jìn)行了分析[4];黃琪等應(yīng)用數(shù)字高程模型(DEM)與數(shù)學(xué)規(guī)劃(MP)方法,研究土地平整工程設(shè)計(jì)中田塊的劃分、土方量計(jì)算和土方量調(diào)配的優(yōu)化方法[5];李睿璞等將GIS與農(nóng)地整理相結(jié)合,探索農(nóng)地整理土方計(jì)算與調(diào)配的新方法[6];曲世潔等在ArcGIS中利用拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析計(jì)算功能得到各工地之間的最短路徑,應(yīng)用最小元素法對(duì)ArcGIS中取得的填挖方數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)配,同時(shí)建立ArcGIS與Excel-VBA兩個(gè)軟件之間的動(dòng)態(tài)鏈接[7];李松濤等調(diào)配借助線性規(guī)劃模型和Microsoft Excel軟件的規(guī)劃求解功能來(lái)實(shí)現(xiàn)土方調(diào)配優(yōu)化,在填、挖區(qū)較多的大工程中優(yōu)勢(shì)明顯[8];魯成樹(shù)等探討了GIS技術(shù)支持下格網(wǎng)法在農(nóng)地整理土方工程量計(jì)算和土方量矩陣調(diào)配的應(yīng)用研究[9];胡振琪等利用方格網(wǎng)(Grid)法,借助ERDAS IMAGINE遙感圖像處理軟件,建立土方量計(jì)算模型,實(shí)現(xiàn)土方量的計(jì)算機(jī)輔助計(jì)算[10]。

然而,當(dāng)前基于設(shè)計(jì)田塊間的土方調(diào)配,在設(shè)計(jì)田塊時(shí),為減少土方量的調(diào)配而實(shí)行設(shè)計(jì)田塊內(nèi)部填挖平衡,優(yōu)化過(guò)程忽略了田塊間土方平衡。對(duì)于將復(fù)墾為適合大型機(jī)械化作業(yè)耕地的排土場(chǎng)具有一定的局限性。本研究為了方便實(shí)際施工,精確指導(dǎo)土方調(diào)配,欲突破田塊間土方調(diào)配的限制,從田塊設(shè)計(jì)與土方調(diào)配整體進(jìn)行優(yōu)化,從而達(dá)到縮短工期和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

1 基于線性規(guī)劃和數(shù)字高程模型的排土場(chǎng)復(fù)墾土方調(diào)配優(yōu)化

1.1 優(yōu)化步驟

土方調(diào)配設(shè)計(jì)就是確定土方的調(diào)配量和運(yùn)輸線路,具體步驟如下:①通過(guò)收集或測(cè)量法獲得地形數(shù)據(jù),建立基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫(kù),并生成現(xiàn)狀DEM;②依照土地整理工程理論并結(jié)合排土場(chǎng)復(fù)墾工程設(shè)計(jì)的原理完成項(xiàng)目區(qū)田塊、道路、排水灌溉等設(shè)計(jì),并根據(jù)設(shè)計(jì)高程生成設(shè)計(jì)DEM;③通過(guò)項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀DEM與設(shè)計(jì)DEM進(jìn)行拓?fù)湎鄿p,生成填、挖方圖斑,統(tǒng)計(jì)土方調(diào)配量;④生成填挖方圖斑的重心點(diǎn),建立填挖方圖斑的平均距離矩陣;⑤建立基于線性規(guī)劃的土方調(diào)配優(yōu)化模型,進(jìn)行土方調(diào)配優(yōu)化;⑥在 Arc GIS9.2上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,編制土方調(diào)配工程圖。

1.2 數(shù)字高程模型的建立

當(dāng)前,建立DEM的數(shù)據(jù)來(lái)源主要有遙感立體像對(duì)、攝影測(cè)量立體像對(duì)、機(jī)載激光雷達(dá)測(cè)距點(diǎn)云、野外測(cè)量、GPS測(cè)量和地形圖掃描數(shù)字化等。然而露天煤礦排土場(chǎng)地貌為原地貌徹底損毀后的重塑地貌,所以項(xiàng)目區(qū)原有地形數(shù)據(jù)已不可用于排土場(chǎng)設(shè)計(jì),且考慮排土場(chǎng)作為土地平整工程對(duì)象的特殊性(邊坡的穩(wěn)定性、滑坡機(jī)制等因素),需要對(duì)項(xiàng)目區(qū)地形進(jìn)行精確測(cè)量與調(diào)查。

1.3 田塊設(shè)計(jì)

排土場(chǎng)復(fù)墾田塊設(shè)計(jì)除應(yīng)考慮土地平整設(shè)計(jì)中已有地形、土壤、水源、光照等條件與設(shè)計(jì)田塊的大小、形狀、方向之間的關(guān)系外,更應(yīng)著重考慮露天煤礦排土場(chǎng)的特性,如邊坡的穩(wěn)定性、排土場(chǎng)滑坡、泥石流形成機(jī)理、水土流失、沉降、裂縫等可能發(fā)生的因素,并針對(duì)這些限制因素做出規(guī)劃設(shè)計(jì)。而后根據(jù)土地平整的田塊設(shè)計(jì)方案對(duì)現(xiàn)狀高程點(diǎn)修改、調(diào)整,生成設(shè)計(jì)高程點(diǎn),進(jìn)而生成設(shè)計(jì)DEM。

1.4 填挖方圖斑生成與土方計(jì)算

(1)填挖方區(qū)域的生成。利用空間分析模塊,對(duì)現(xiàn)狀DEM與設(shè)計(jì)DEM進(jìn)行拓?fù)湎鄿p,其中高程差為正的柵格區(qū)域?yàn)橥诜絽^(qū)域,為負(fù)數(shù)的柵格區(qū)域?yàn)樘罘絽^(qū)域。而后對(duì)DEM差進(jìn)行柵格重分類,得出填、挖方區(qū)域。

(2)填挖方圖斑的生成。由DEM差分類得到的填挖方區(qū)域較為離散、部分區(qū)域還存在圖形椒鹽效應(yīng),在考慮填挖方圖斑大小與施工機(jī)械的有效工作半徑協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上,先對(duì)挖方或填方區(qū)域進(jìn)行圖形融合,而后再考慮排土場(chǎng)已有的邊坡與地形、設(shè)計(jì)施工順序和田坎、道路、溝渠等設(shè)計(jì)因素,將已融合的填挖方區(qū)域再進(jìn)行適度的劃分,最終得出填挖方圖斑。

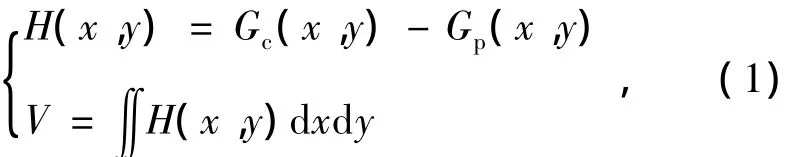

(3)土方計(jì)算。運(yùn)用DEM柵格相減及二次積分求取體積的方法計(jì)算平整田塊土方量,即利用現(xiàn)狀Grid與規(guī)劃Grid網(wǎng)格高差作為積分高度,以單位網(wǎng)格的面積為積分單元,再將開(kāi)挖范圍內(nèi)的這些體積累加后即為所求田塊的開(kāi)挖量,其數(shù)學(xué)表達(dá)式如下:

式中,H(x,y)為現(xiàn)狀Grid與規(guī)劃Grid規(guī)劃網(wǎng)格的高差;Gc(x,y)為現(xiàn)狀地表網(wǎng)格點(diǎn)高程;Gp(x,y)為規(guī)劃整理后地面網(wǎng)格點(diǎn)高程;V為田塊累積開(kāi)挖量。利用土方計(jì)算式(1),在ArcGIS9.2下分區(qū)域統(tǒng)計(jì)得出各填挖方圖斑內(nèi)的土方量。

1.5 填挖方圖斑間距計(jì)算

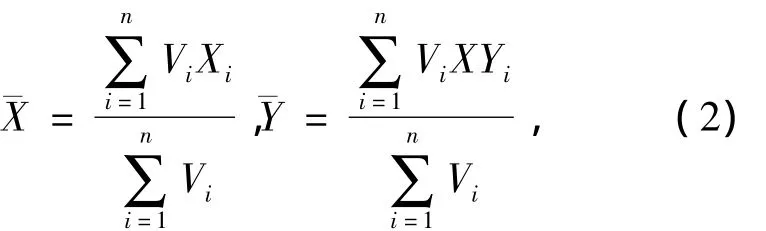

(1)填挖方圖斑重心的生成。按下式確定運(yùn)輸路線首先需要計(jì)算各填方、挖方圖斑之間土方的平均運(yùn)輸距離,即填方圖斑與挖方圖斑的重心距離:

(2)填挖方圖斑距離矩陣的生成。將設(shè)計(jì)前后的DEM差轉(zhuǎn)為矢量數(shù)據(jù)點(diǎn)文件,為點(diǎn)文件添加X(jué),Y坐標(biāo)屬性、所屬填方、挖方圖斑號(hào)字段,使用Calculate Geometry工具計(jì)算出每個(gè)點(diǎn)的坐標(biāo)信息,并根據(jù)點(diǎn)所在填方、挖方圖斑號(hào)把坐標(biāo)值和高差代入(2)式即可得到各填方、挖方圖斑重心坐標(biāo)[5]。而后采用點(diǎn)間距統(tǒng)計(jì)工具,設(shè)定起始點(diǎn)為挖方圖斑重心點(diǎn),目的點(diǎn)為填方圖斑重心點(diǎn),建立填方、挖方圖斑的平均距離矩陣。

1.6 線性規(guī)劃土方調(diào)配優(yōu)化模型的建立

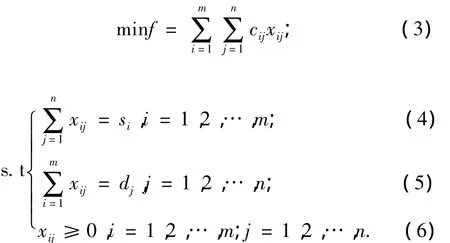

在土地平整項(xiàng)目中,要力求使挖方量和填方量基本達(dá)到平衡,在挖方的同時(shí)進(jìn)行填方,減少重復(fù)倒運(yùn)。填(挖)方量與運(yùn)距的乘積之和盡可能為最小,即運(yùn)輸路線和路程合理,運(yùn)距最短,總土方運(yùn)輸量或運(yùn)輸費(fèi)用最小。本研究采用線性規(guī)劃法求解最優(yōu)土方調(diào)配量與路徑。設(shè)有m個(gè)挖方圖斑Si,i=1,2,…,m,其中待挖土方量分別為si,i=1,2,…,m;有n個(gè)填方圖斑Dj,j=1,2,…,n,需要填方量分別為dj,j=1,2,…,n;從i到j(luò)的土方調(diào)配量為xij,從i到j(luò)平均運(yùn)輸距離為cij。在挖填平衡的條件下,該運(yùn)輸問(wèn)題的線性規(guī)劃形式表示為

數(shù)學(xué)模型中,式(3)為目標(biāo)函數(shù),即使土方總運(yùn)輸量最小,成本最低;式(4)、(5)、(6)為約束條件,包括式(4)挖方圖斑的供給約束、式(5)填方圖斑的需求約束和式(6)變量非負(fù)約束。該線性規(guī)劃運(yùn)輸模型存在最優(yōu)解,應(yīng)用Lingo軟件計(jì)算,可得到土方調(diào)配的最優(yōu)調(diào)配矩陣,表示土方運(yùn)輸?shù)穆窂胶瓦\(yùn)輸量。

2 實(shí)證研究

2.1 項(xiàng)目區(qū)概況

項(xiàng)目區(qū)地處山西省朔州市平朔礦區(qū),地理坐標(biāo)介于東經(jīng)112°10'58″~113°30',北緯39°23'~39° 37'之間,涉及平朔礦區(qū)安家?guī)X內(nèi)排土場(chǎng)。項(xiàng)目區(qū)東至安家?guī)X內(nèi)排土場(chǎng)1 430 m平盤(pán)坡肩,西至安家?guī)X內(nèi)排土場(chǎng)與井工二礦主干道交界處,南至安家?guī)X西排土場(chǎng)與內(nèi)排土場(chǎng)交界處,北至安家?guī)X內(nèi)排土場(chǎng)與南寺溝排土場(chǎng)交界處。項(xiàng)目區(qū)北高南低,東西寬1.14 km,南北長(zhǎng)2.14 km,總土地面積171.51 hm2。區(qū)內(nèi)排土場(chǎng)全部為廢棄土地,地塊支離破碎,高低起伏不平,還沒(méi)有進(jìn)行規(guī)劃利用和復(fù)墾。

2.2 土方量的計(jì)算

2.2.1 數(shù)字高程模型的構(gòu)建

本次現(xiàn)狀高程數(shù)據(jù)采用GPS野外測(cè)量獲得,共采集高程點(diǎn)3 218個(gè)。而后使用項(xiàng)目區(qū)邊界與項(xiàng)目區(qū)高程點(diǎn),建立不規(guī)則三角網(wǎng)(TIN)模型,再由TIN生成精度為1m的規(guī)則格網(wǎng)DEM,如圖1。

圖1 現(xiàn)狀DEM

根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的地形特點(diǎn),考慮到田埂修筑的走向與未來(lái)機(jī)耕的方便,按照現(xiàn)有的地形布置田塊,并利用散點(diǎn)法計(jì)算田塊設(shè)計(jì)標(biāo)高。項(xiàng)目區(qū)共劃分田塊26塊,設(shè)計(jì)田塊長(zhǎng)200~300 m,寬100~150 m。在田塊內(nèi)部修筑田埂,設(shè)計(jì)田埂長(zhǎng)為30~70 m。根據(jù)土地平整的田塊設(shè)計(jì)方案對(duì)現(xiàn)狀高程點(diǎn)修整,生成設(shè)計(jì)高程點(diǎn),進(jìn)而生成設(shè)計(jì)DEM,如圖2。而后使用現(xiàn)狀DEM與設(shè)計(jì)DEM進(jìn)行拓?fù)湎鄿p,計(jì)算得出平整區(qū)域內(nèi)的DEM柵格差結(jié)果,如圖3。

2.2.2 填挖圖斑土方統(tǒng)計(jì)

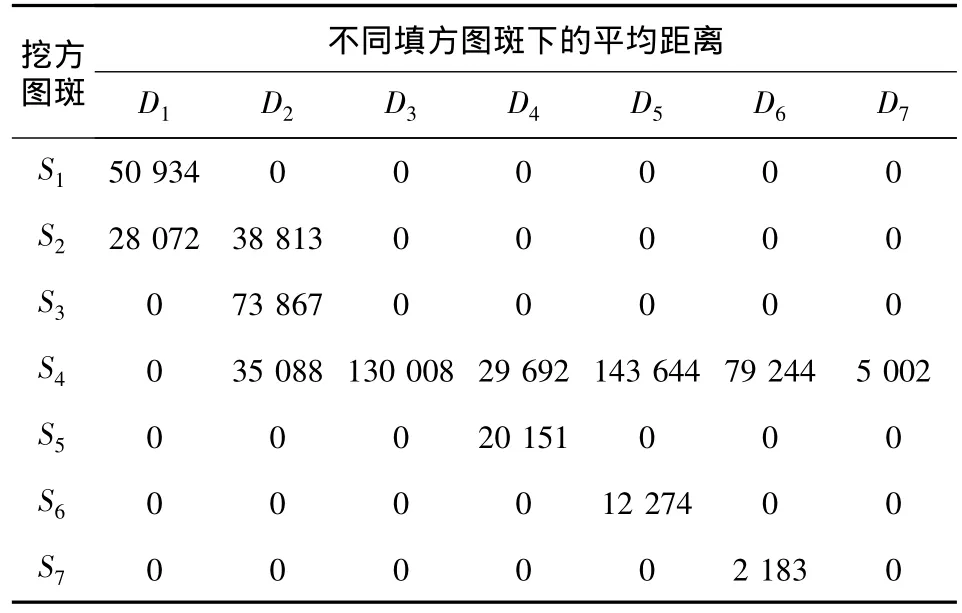

選取1號(hào)平臺(tái)作為典型田塊,使用現(xiàn)狀DEM與設(shè)計(jì)DEM進(jìn)行拓?fù)湎鄿p,計(jì)算得出項(xiàng)目區(qū)填方、挖方區(qū)域后,綜合考慮填挖方圖斑大小、已有邊坡現(xiàn)狀、田坎、道路及相關(guān)設(shè)計(jì),對(duì)小于2 000 m2的區(qū)域進(jìn)行圖形融匯,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行挖、填方區(qū)域劃分,共生產(chǎn)7塊挖方圖斑,分別編號(hào)S1~S7,生成7塊填方圖斑,分別編號(hào)D1~D7,并分區(qū)域統(tǒng)計(jì)各填方、挖方圖斑的土方調(diào)配量,如表1。挖方總量65.02萬(wàn)m3,填方總量64.89萬(wàn)m3,填挖方差為0.13萬(wàn)m3,填挖方差占挖方總量的0.19%,可視為填挖平衡。

圖2 規(guī)劃DEM

圖3 規(guī)劃前后DEM柵格差

表1 待填、挖方圖斑的土方調(diào)配量 m3

2.3 土方的調(diào)配

2.3.1 填挖方圖斑重心及距離矩陣

利用填挖方圖斑重心生成式(2)及操作步驟,對(duì)各填挖方圖斑進(jìn)行重心計(jì)算,而后采用點(diǎn)間距統(tǒng)計(jì)工具,分別設(shè)定挖方圖斑重心點(diǎn)、填方圖斑重心點(diǎn)為出發(fā)點(diǎn)和目標(biāo)點(diǎn),建立填、挖方圖斑的平均距離矩陣,如表2。

表2 填挖方圖斑的平均距離矩陣 m

2.3.2 土方調(diào)配優(yōu)化

填挖方圖斑的土方調(diào)配量和平均距離代入式(3)~式(6),應(yīng)用Lingo軟件計(jì)算,可得到土方調(diào)配的最優(yōu)調(diào)配矩陣,表示土方運(yùn)輸?shù)穆窂胶瓦\(yùn)輸量,如表3。

表3 土方調(diào)配優(yōu)化表 m3

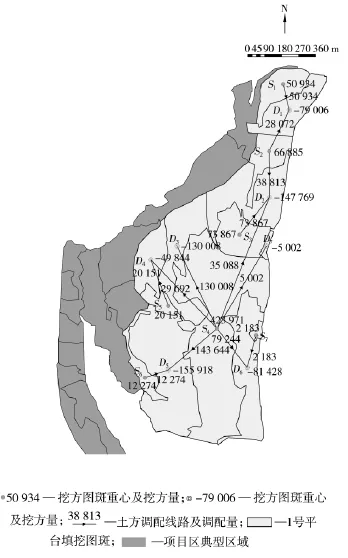

2.3.3 土方調(diào)配工程圖

依照土方調(diào)配優(yōu)化表中的調(diào)配方向與調(diào)配量,在ArcGIS9.2中進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,編制土方調(diào)配工程圖,如圖4。

3 結(jié)論

針對(duì)目前常用的散點(diǎn)法、方格網(wǎng)法、表格法等確定田塊設(shè)計(jì)高程的設(shè)計(jì)方法,突破設(shè)計(jì)田塊間土方的調(diào)配,劃分填挖方圖斑進(jìn)行土方統(tǒng)計(jì)、調(diào)配的優(yōu)化,操作簡(jiǎn)單實(shí)用,具有一定的使用和研究意義。仍存在以下問(wèn)題需進(jìn)一步研究:

(1)土方平整工程的優(yōu)化除了土方調(diào)配的優(yōu)化,更重要的是土地平整設(shè)計(jì)的優(yōu)化。本研究并未考慮土地平整設(shè)計(jì)上的優(yōu)化,特別是針對(duì)排土場(chǎng)這一特殊對(duì)象的土地平整設(shè)計(jì)的優(yōu)化。

(2)研究以排土場(chǎng)1號(hào)平臺(tái)為典型區(qū)域,并未考慮排土場(chǎng)平臺(tái)間的路線問(wèn)題,應(yīng)該進(jìn)一步設(shè)置平臺(tái)間路徑,利用網(wǎng)絡(luò)分析來(lái)進(jìn)行平臺(tái)間土方調(diào)配的優(yōu)化。

圖4 土方調(diào)配工程圖

[1] 柳長(zhǎng)順,王國(guó)強(qiáng).土地平整工程經(jīng)濟(jì)運(yùn)距計(jì)算模型初步研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2004,20(4):273-275.

[2] 付梅臣,胡振琪,米 靜.土地整理和復(fù)墾工程費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析及控制對(duì)策研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2003,19(4):291-294.

[3] 高向軍.土地整理理論與實(shí)踐[M].北京:地質(zhì)出版社,2003: 209-210.

[4] 周厚貴,曹生榮,申明亮.土石方調(diào)配研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向[J].土木工程學(xué)報(bào),2009,42(2):131-138.

[5] 黃 琪,劉友兆,班春峰,等.基于數(shù)字高程模型和數(shù)學(xué)規(guī)劃的土地平整工程設(shè)計(jì)優(yōu)化[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011,27(11): 313-318.

[6] 李睿璞,盧新海,谷曉坤.GIS在農(nóng)地整理土方計(jì)算及調(diào)配中的應(yīng)用[J].中國(guó)土地科學(xué),2010,24(6):68-73.

[7] 曲世潔,王子茹.ArcGIS結(jié)合Excel-VBA在土地平整土方量計(jì)算及調(diào)配的應(yīng)用研究[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào),2011,9 (3):113-118.

[8] 李松濤,余明全,陳常優(yōu).土地平整中土方調(diào)配的快速實(shí)現(xiàn)方法[J].河南理工大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2007,26(6):675-680.

[9] 魯成樹(shù),吳次芳,汪 峰.農(nóng)地整理土方工程量計(jì)算及調(diào)配中地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2003,19(6):289-292.

[10] 胡振琪,高永光,李江新.ERDAS在土地整理土方量計(jì)算中的運(yùn)用[J].中國(guó)土地科學(xué),2006,20(1):50-54.