中環線浦東段龍東大道立交選型

李樹遜

(上海浦東工程建設管理有限公司,上海市 201210)

1 工程概況

上海市中環線浦東段(軍工路越江隧道-高科中路)新建工程項目位于浦東新區境內,又稱“中環東段”。龍東大道立交工程作為該項目兩個大型立交之一,是該條路線上最為重要轉換節點之一,其建設實施將對整個浦東地區及沿線區域的交通出行起到樞紐作用。龍東大道立交建設是加強上海市三條環線骨架溝通聯系、充分發揮“路網”功能的需要。

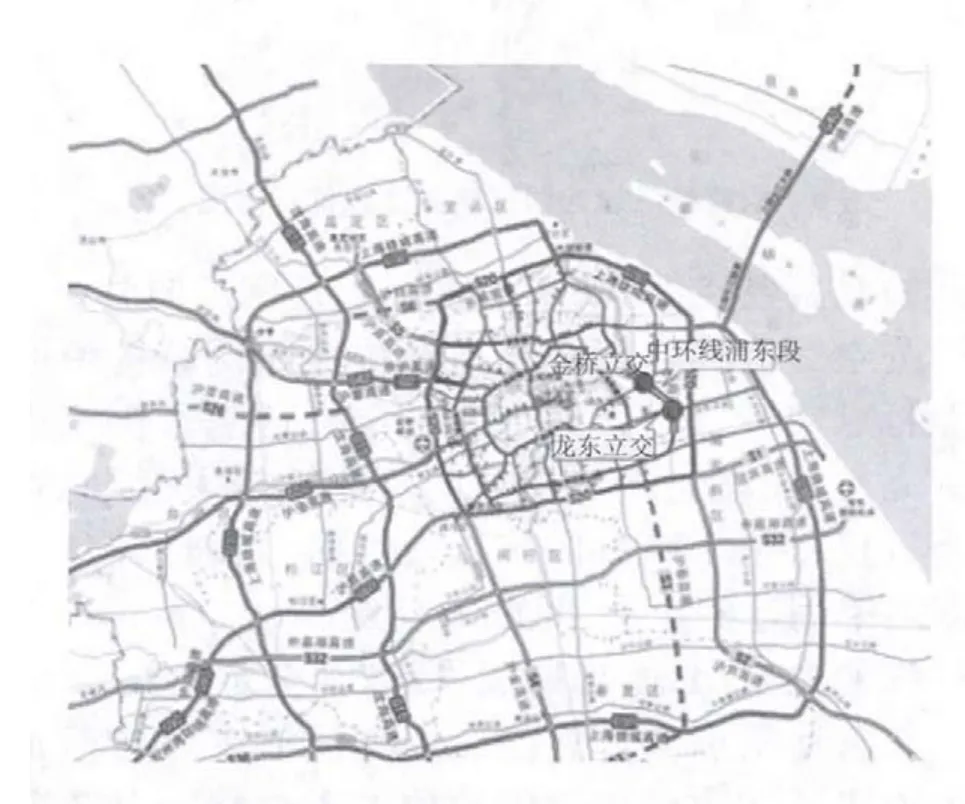

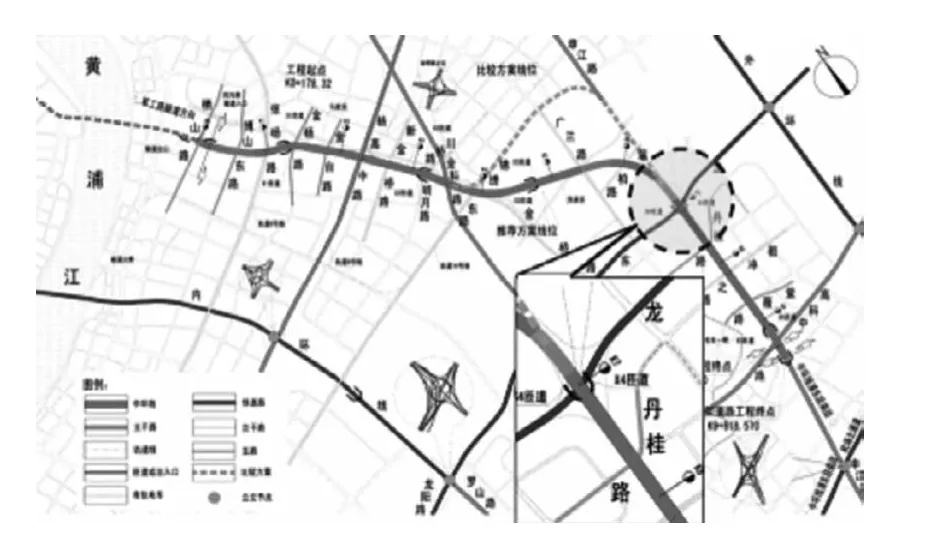

龍東大道作為內環線的切向延長線,西接內環線,外連外環線、G1501,作為交通要道,目前在與內環線、外環線及G1501節點位置處均設有現狀立交很好地溝通兩條環線的交通。該項龍東大道立交的建設,將進一步完善路網,大幅提高三條環線的相互轉換,提高出行效率(見圖1、圖2)。

圖1 地理位置圖

圖2 中環線浦東段總體布置圖

2 功能構成

根據規劃條件及周邊區域交通需求,中環線及龍東大道均為快速路與主干路的雙重交通系統,兩條快速路之間為全封閉互通立交形式,兩條主干路之間為燈控平面交叉口形式。是城市樞紐型互通立交較為常見的十字交叉立交,轉向匝道8根。

與常規立交所不同的是,根據中環線浦東段(軍工路越江隧道-高科中路)新建工程的總體布置,主線高架與地面主干路申江路在立交北側分離,因此,從工程總體布置方案上考慮,在龍東大道以北設置一對向北的平行式上下匝道,由于主線線位偏轉及該斜交口距離龍東大道節點距離限制等原因,此處沒有條件設置獨立的平行式上下匝道,該匝道需要結合龍東大道立交進行組合設計。

3 主線層次

根據中環線的道路等級和定位,周邊區域的交通需求,主線采用雙向8車道全封閉高架形式,這與中環線規模是統一的、連續的,也是保證快速交通的基本條件。根據浦東新區重大項目建設計劃,預計龍東大道快速化改建工程實施時間稍晚于中環線浦東段新建工程1 a左右,該項實施的龍東大道立交工程雖屬于中環線工程范圍,但立交層次布置與龍東大道總體方案密切相關。既要保證與龍東大道快速化改造方案的順利銜接,有較好的遠期適用能力,也要控制好立交的整體建設規模。

3.1 方案一(中環線主線上跨龍東大道)

將中環線主線放置在立交最高層,上跨龍東大道主線。由于龍東大道方案暫未穩定,其放置在第二層更有利于遠期采用地面快速路+輔道的布置形式。但通過分析立交的結構組成可以發現,由于交叉口以南的一組平行式上下匝道上跨龍東大道地面道路后接入地面,采用此類布置將大幅度抬高立交的總體建筑高度,最高點設計標高約為35m左右。單根平行式匝道長度將達到800m,大大超出了常規平行匝道的長度,存在一定的交通安全隱患。

3.2 方案二(龍東大道上跨中環線)

為降低立交總體建筑高度,使立交的空間利用更合理,對龍東大道上跨中環線的方案進行比選。據調查和分析,遠期的龍東大道快速化改建總體方案以高架為主,由于中環段以內(西)路段沿線開發較為密集,橫向道路與龍東大道交通轉換需求量較大,且橫向道路間距較近,推薦該路段采用高架方案;中環以外(東)路段地塊開發強度低于西段,且橫向干線道路網絡較疏,存在高架與地面兩種布置形式的比選,根據上述分析并結合遠期龍東大道-S20立交的改建方案做進一步比選。

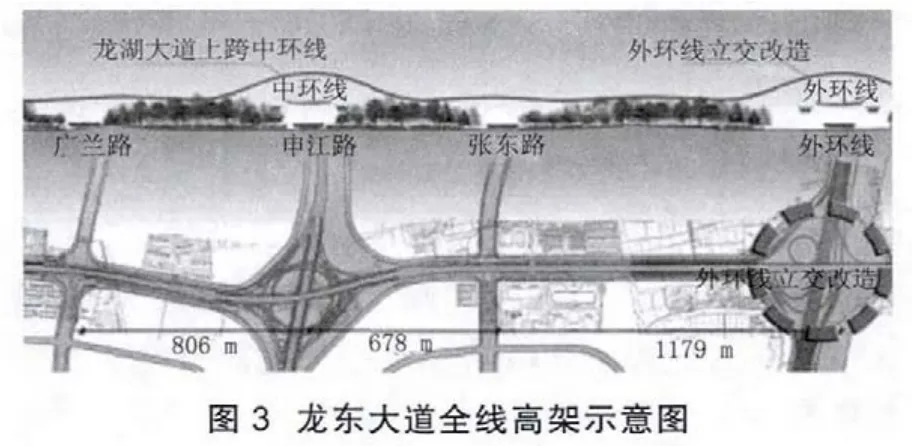

方案A:龍東大道高架上跨中環線、外環線,外環立交整體改造并與龍東大道主線實施互通,如圖3所示。

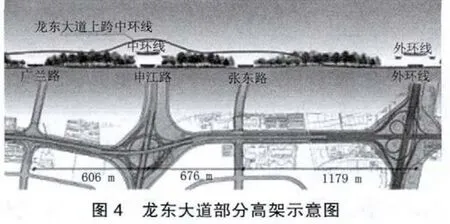

方案B:由于具有次干路等級的張東路距離申江路僅為678 m,為保證區域交通的有效轉換,龍東大道高架上跨中環線、張東路后落地,維持地面與外環互通的現狀立交,僅對輔道做適當改建,如圖4所示。

3.3 綜合比較

通過上述分析,龍東大道上跨中環的布置形式對于幾種可能的方案變化具有較強的適應能力。立交總層數為四層,根據不同立交形式,最高點標高約為25~27 m。因此,推薦采用龍東大道主線上跨中環線。

4 形態選擇

根據城市立交的特點,以及流量預測的基礎數據,確定立交形態布置以滿足交通功能并適當超前的前提下合理使用土地,控制規模為主要目標。立交右轉匝道均采用常規的定向布置,左轉匝道采用迂回定向或苜蓿葉匝道形態。按照不同的原則初步選擇適合該工程的幾種立交形態。

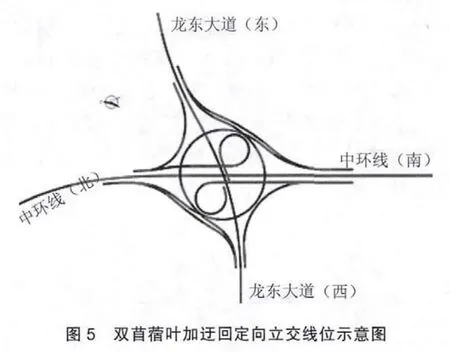

4.1 按交通流量布置(雙苜蓿葉加迂回定向)

流量預測報告定量分析顯示,立交范圍內需求量最低的東-南、西-北高峰小時轉向交通量分別為420 pcu/h、250 pcu/h,左轉匝道可采用苜蓿葉匝道;南-西、北-東高峰小時轉向交通量分別為580 pcu/h、1 760 pcu/h,建議采用迂回定向形式。兩根苜蓿葉匝道位于立交的對角象限,可避免進、出匝道的車輛交織,見圖5所示。

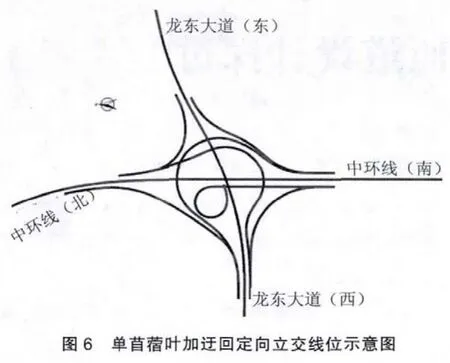

4.2 按功能特點布置(單苜蓿葉加迂回定向)

按立交范圍各轉向交通在快速路網結構中的功能特點定性分析,西-北轉向交通隨著快速路網的完善,功能進一步提升的可能性較大,因此立交布置僅將東-南方向按苜蓿葉匝道設計,其余方向均采用迂回定向,見圖6所示。

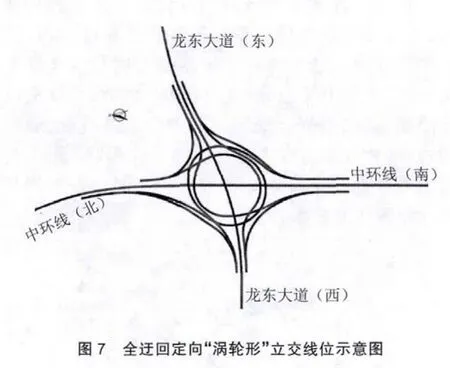

4.3 控制立交用地,功能適當超前(全定向)

考慮到龍東大道立交在中環線浦東段乃至龍東大道快速化改建工程中地位的重要性,以及遠期交通流量發展的諸多不確定因素,采用全迂回定向的“渦輪形立交”較為超前,且能較好地控制西北象限用地面積。這種形態的立交有較強的適應性,在城市樞紐型立交中應用較為廣泛,如中環線浦東段已建的陽高路立交,機場北通道的S20立交等,見圖7所示。

4.4 小結

以上是龍東大道立交設計中適應性及可行性較強的三種布置形態,相比較而言,雙苜蓿葉形態更依賴于交通流量預測數據的準確性,且占地最大,而“渦輪形”的匝道布置有較強的適應能力,且三者的匝道長度相仿,因此后兩者更具有進一步深化研究可比性,在造價差距不大的前提下優先選擇第三種形態。

5 總體方案

該節點的交通預測流量顯示,南北向直行流量最大。左轉流量中,北→東轉向流量最大,南→西轉向流量次之,西→北及東→南兩個轉向流量較小。

但考慮到龍東大道立交在中環線浦東段乃至龍東大道快速化改建工程中地位的重要性,以及遠期交通流量發展的諸多不確定因素,方案一采用適應性較強的全迂回定向立交,各條匝道線形指標僅次于全定向立交,但可有效降低立交建筑高度,整體造型美觀,立交各象限的匝道布置均可控制在紅線范圍內。主線設計速度為80 km/h,迂回定向匝道設計速度為40 km/h,匝道按雙車道設計。

立交四個方向遵循一個出口,一個入口的原則,將申江路平行匝道的出入口與立交南端的SE、SW出口,ES、WS入口歸并,簡化了立交進出口的交通組織。立交最高點位于龍東大道主線上,絕對標高26 m左右,建筑高度約為22 m。各條左轉匝道下穿龍東大道高架,上跨中環線主線。

在匝道與主線的出入口設計中,為減少駛出、駛入車輛對主線車流的干擾,力求按照匝道右進右出原則。在主線之間、匝道之間的分合流處,由于車速差一般小于10~20 km/h,嚴格按照行駛習慣分叉。

出入口連接部的車道數符合車道平衡原則,即 n≥n1+n2-1。

6 結語

立交的方案設計有一套較為復雜的理論體系,由于篇幅有限,本文不做過多贅述。本文以中環線龍東大道立交為例,僅從立交選型的角度,對幾個關鍵性的技術難點,以及分析過程做了簡要的分析與闡述,意在為今后的城市樞紐型立交工程技術管理工作提供更多的參考與借鑒,以確保立交在初期的選型中排除一些不合理因素,為后期的深入比選提供扎實的支撐。