崇尚實干創(chuàng)新 凝聚民心民力奮力譜寫中國夢的射洪篇章

□周 新

(作者系中共射洪縣委書記)

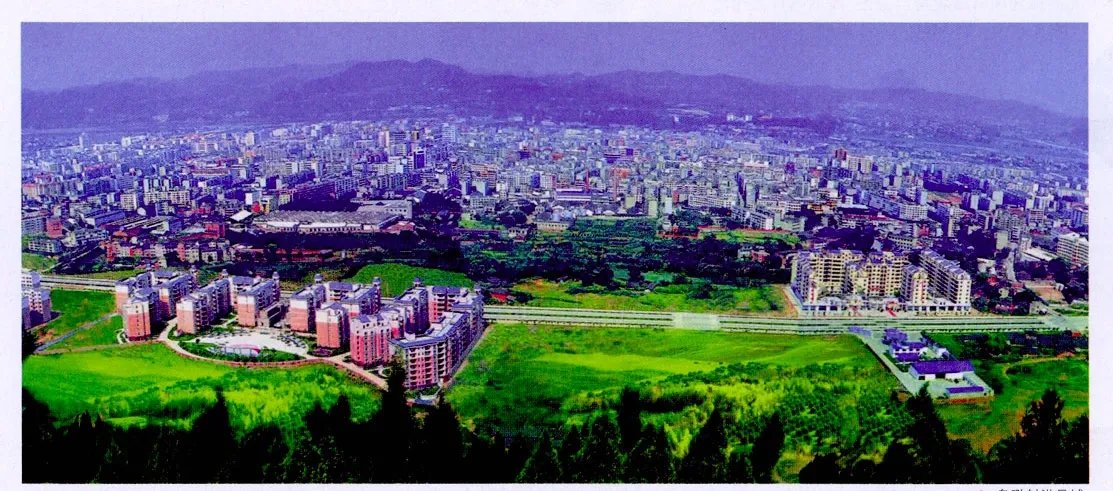

射洪縣位于四川盆地中部、涪江中游,是全省丘區(qū)經濟發(fā)展示范縣、首批擴權強縣試點縣。全縣幅員面積1496平方公里,轄30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個街道辦事處,人口100.5萬。近年來,全縣干部群眾實干創(chuàng)新,圍繞建設四川經濟強縣和全面建成小康社會目標,實施多點多極支撐戰(zhàn)略,探索全省丘區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、綠色崛起、全面小康的率先發(fā)展之路,奮力譜寫“中國夢”的射洪篇章。在2012年公布的全省縣級經濟綜合評價排位中,射洪列全省173個縣(市、區(qū))第22位、全省丘區(qū)第7位,連續(xù)6年被評為全省類區(qū)先進縣。

▌堅持統(tǒng)籌互動,把推進科學發(fā)展作為實現(xiàn)中國夢不斷求索之徑

積極搶抓丘區(qū)示范、擴權試點機遇,加快轉變發(fā)展方式,推進“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、兩化互動、三化聯(lián)動”發(fā)展,2012年實現(xiàn)地區(qū)生產總值226.5億元、農民人均純收入8162元、城鎮(zhèn)居民可支配收入18355元,分別增長14.1%、14.5%、17.6%。

提質轉型,推進新型工業(yè)化。按照政府主導、企業(yè)主體、市場運作、集群發(fā)展思路,積極打造沱牌生態(tài)食品、城南機械印刷、城北高檔紡織、小榆壩機械制造、鋰電新材料五大百億園區(qū),園區(qū)建成面積達23平方公里,集聚規(guī)上企業(yè)82戶,占全縣規(guī)上企業(yè)總數(shù)的74.8%,園區(qū)規(guī)上工業(yè)經濟占全縣工業(yè)經濟70%以上。按照傳統(tǒng)產業(yè)高端化、高端產業(yè)特色化、特色產業(yè)集群化思路,推進產業(yè)集群發(fā)展,積極發(fā)展綠色食品、精細化工、鋰電新材料、機械制造、現(xiàn)代紡織五大百億產業(yè),五大產業(yè)產值占整個工業(yè)產值85%以上。按照開放合作、戰(zhàn)略重組、實體經營思路,推進企業(yè)集約發(fā)展,積極培育四川美豐、沱牌舍得、天齊鋰業(yè)、玉冠農業(yè)、川中建材五大百億企業(yè),新加坡星獅、土耳其佐魯、美國OI等知名企業(yè)投資射洪,沱牌舍得、美豐股份、華紡銀華、天齊鋰業(yè)等4家公司上市發(fā)展,目前全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)達101家,其中年產值上億元企業(yè)72家。

助農增收,推進農業(yè)現(xiàn)代化。實施基地建設,大力發(fā)展規(guī)模化、標準化、品牌化生產經營,積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展示范區(qū)、省道205線新農村示范帶、綿遂高速經濟林產業(yè)帶、瞿河百億農產品加工園、金鶴超強綠色農牧園、洋溪標準化設施農業(yè)示范園以及綠色生豬、白羽肉雞、優(yōu)質水果、優(yōu)質蔬菜等產業(yè)基地,建成優(yōu)質糧油、優(yōu)質水果、優(yōu)質榨菜、優(yōu)質中藥材基地近100萬畝。推進龍頭帶動,堅持外引內育和做大做強的思路,培育國家級龍頭企業(yè)1家、省級龍頭企業(yè)5家、市級龍頭企業(yè)33家。培育經營主體,以市場為導向,積極發(fā)展種植、養(yǎng)殖、銷售為主的專合組織、專業(yè)大戶、家庭農場,各類專合組織總數(shù)達444個,入社(會)成員4.8萬個,帶動農戶10.8萬戶。

產城一體,推進新型城鎮(zhèn)化。做優(yōu)規(guī)劃,推進城市組團式發(fā)展,實施太和、金華、沱牌、大榆、洋溪、玉太等城市組團發(fā)展規(guī)劃,形成“一環(huán)三縱七橫”城市骨架,建成子昂廣場、世紀廣場等八大城市主題公園,家樂福、肯德基等名店入駐射洪,城市承載力不斷增強。做強功能,推進城鎮(zhèn)引領式發(fā)展,著力打造太和山水唐韻新城、沱牌詩酒文化新城、金華千年文化名城、明星侏羅紀之鄉(xiāng)、青堤目連故里等特色城鎮(zhèn),沱牌鎮(zhèn)建成國家級小城鎮(zhèn),金華鎮(zhèn)建成全國文明城鎮(zhèn),子昂故里風景區(qū)、中華侏羅紀探秘旅游景區(qū)成功創(chuàng)建AAAA景區(qū),城鎮(zhèn)吸引力不斷增強。做美環(huán)境,推進新村拓展式發(fā)展,按照“產村相融、成片推進”要求,著力打造省道205線、綿遂高速沿線新農村示范帶,瞿河省級新農村示范片建設成效明顯,沱牌鎮(zhèn)魏家營等新農村綜合體加快建設,一批人口聚居適度、產業(yè)支撐有力、功能設施齊備、環(huán)境優(yōu)美和諧、管理科學民主的農村新型社區(qū)逐步建成,鎮(zhèn)村支撐力不斷增強。

▌堅持民生優(yōu)先,把凝聚民心民力作為實現(xiàn)中國夢生生不息之源

堅持把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益作為一切工作的出發(fā)點和落腳點,全面推進以民生為重點的社會建設,促進全民共建共享,努力實現(xiàn)富民與強縣、殷實與和諧的有機統(tǒng)一。

射洪縣委書記周新(右二)調研新農村建設情況。

協(xié)調推進社會建設,以服務均衡提升夢想吸引力。整合教育資源,優(yōu)化校點布局,提高教育質量,推動城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展,“普九”覆蓋率達100%,中、小學適齡人群入學率達100%,實現(xiàn)“學有所教”。立足公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系均等化,健全公共醫(yī)療衛(wèi)生服務體系,強化農村三級衛(wèi)生服務網絡和城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設,全面提升公共衛(wèi)生服務能力,構建三級衛(wèi)生服務網絡,實現(xiàn)“病有所醫(yī)”。落實文化振興戰(zhàn)略,圍繞詩酒文化、子昂文化、目連文化和科普科考文化四大品牌建設,打造文化藝術精品,培育射洪城市精神,全縣綠色農家書屋全覆蓋,廣播電視、互聯(lián)網絡覆蓋率達95%以上,實現(xiàn)“民有所樂”。

切實增強社會保障,以成果共享提升夢想凝聚力。實施積極的就業(yè)政策,抓好就業(yè)培訓、轉移就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)三條線,積極拓寬就業(yè)渠道,激勵創(chuàng)業(yè)者積極創(chuàng)業(yè),每年實施新增農村勞動力培訓率95%以上,勞務收入增長水平超過經濟增長水平,實現(xiàn)“勞有所得”。健全養(yǎng)老保險、社會救助、低保提升三大機制,城鄉(xiāng)居民最低生活保障實現(xiàn)應保盡保,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基本實現(xiàn)全覆蓋,新農合參合率達96%以上,五保集中供養(yǎng)率達54%以上,城市、農村最低生活保障線大幅提高,實現(xiàn)“老有所養(yǎng)”、“困有所濟”。大力實施住房建設、住房安居、住房保障三大工程,加快推進廉租住房、公共租賃住房建設和城市棚戶區(qū)改造,全力穩(wěn)定住房價格,不斷改善城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭的居住條件,實現(xiàn)“住有所居”。

努力促進社會和諧,以環(huán)境優(yōu)化提升夢想感召力。優(yōu)化基礎環(huán)境,如期完成綿遂高速公路射洪段、成德南高速公路射洪段建設,95%以上的行政村通水泥路,建成縣域涪江大橋5座、梓江大橋4座、水電站4座。優(yōu)化社會環(huán)境,推進縣城地區(qū)、工業(yè)新區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村等管理創(chuàng)新,健全維護群眾權益、基層社會服務、公共安全管理、社會組織管理、信息網絡管理、思想道德建設等工作體系,健全一崗雙責、多維經費、實績考核等保障機制,群眾信訪實現(xiàn)“四下降一好轉”,應急機制更加完善,成功創(chuàng)建全國平安建設先進縣,實現(xiàn)“安有所保”。優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,實施天藍、地綠、水清、寧靜工程,成功創(chuàng)建全國綠化模范縣和省級文明縣城、衛(wèi)生縣城、園林縣城、環(huán)保模范縣、生態(tài)縣。

▌堅持內涵提升,把崇尚實干創(chuàng)新作為實現(xiàn)中國夢不懈奮斗之魂

堅持實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,促進創(chuàng)新資源高效配置和綜合集成,把全社會智慧和力量凝聚到創(chuàng)新發(fā)展上來,打破舊有的制度、體制、機制約束,形成符合科學發(fā)展的體制機制,激發(fā)縣域經濟發(fā)展活力。

推進觀念突圍,在發(fā)展中勇于沖破陳舊思想障礙。增強領導觀念,引導領導干部面向全省、西部、全國審視自身發(fā)展態(tài)勢,進一步拓展視野、對標先進、激發(fā)士氣,增強領導干部的憂患意識、效益意識和人才意識。提升干部能力,面向全國聘請知名學者組建“射洪跨越發(fā)展”專家咨詢顧問團,每年開展基層黨員干部輪訓、新任干部能力提升培訓、干部經濟管理研修各兩次以上,提高干部經營管理能力、市場應變能力和風險防范能力。夯實群眾基礎,積極發(fā)揚想大事、干大事、成大事的射洪精神,增強人民群眾不等不靠、自力更生意識,高效推進“5·12”汶川地震和“9·10”特大暴雨災后恢復重建,全縣教育、衛(wèi)生、文化、養(yǎng)老、基層政權等設施建設水平提前10年以上。

推進作風轉變,在發(fā)展中勇于發(fā)揚真抓實干作風。推進創(chuàng)先爭優(yōu),圍繞保持黨的先進性和純潔性,深入實施清風工程、活力工程、凝心工程、平安工程、同心工程,廣泛開展崗位技能大比武、工作實績大比賽、轉變作風大落實主題活動,筑牢一線根基,鼓勵創(chuàng)先,引導創(chuàng)新,激勵創(chuàng)業(yè),先后榮獲省部級示范縣、先進縣、模范縣等殊榮50余個。加強效能建設,健全領導干部作風狀況評價機制,建立“專項巡察、督查落實、效能問責、紀檢懲處”四位一體長效機制,脫離群眾、作風漂浮、官僚主義等不良作風得以堅決糾正,有效改進文風會風,勞民傷財?shù)摹靶蜗蠊こ獭焙凸撩炞u的“政績工程”得以有效杜絕。完善責任體系,建立“能級負責、問題管理、限期完成、責任倒查”運行機制,在全縣黨員干部中普遍形成勇于擔當、敢于負責、敢于創(chuàng)新的良好氛圍。

射洪一角。

推進制度創(chuàng)新,在發(fā)展中勇于摒棄利益固化藩籬。建立服務機制,深入開展環(huán)境創(chuàng)優(yōu)年、服務提升年活動,整合建立“12345”政務服務熱線,嚴格行政審批“兩集中、兩到位”制度,規(guī)范基本建設項目“一站式”管理,全面落實首問負責、限時辦理、辦事評議、服務承諾“四大監(jiān)督制約機制” ,營造辦事理念最新、辦事態(tài)度最好、辦事質量最優(yōu)、辦事效率最高、辦事成本最低、辦事環(huán)境最佳的為民氛圍。建立執(zhí)行機制,完善重大決策部署、重大項目建設一套督查方案、一名牽頭縣級領導、一個督查工作組、一名督查專員的“1+3”跟蹤機制,保證工作落實。建立監(jiān)督機制,完善效能監(jiān)察“三室聯(lián)動”、效能監(jiān)察專員、行風政風評議員等制度,推動監(jiān)督力量向“三代表兩委員”、縣直部門專業(yè)人員、基層干部和社會媒體拓展,保證黨員干部務實清廉。