兩位農民工的夢想與榮光

□ 本刊記者 雷怡安

在我們的社會中,有這樣一個群體,他們叫農民工。他們穿梭在城市的每一個角落,做著城市人認為“低微”的工作。然而,他們中一些人卻堅持夢想并努力讓其實現。

農民工是社會中一個特殊的群體,他們的戶籍在農村,卻走出農村,生活在城市。

在這個群體中,有相當一部分人還做著純粹的體力勞動,工地上、廠礦里、服務業等都能看到他們的身影。

走進他們的生活,你會發現這群人也有各種夢想,等待實現。

2012年隆冬時節,“四川省首屆農民工原創文藝作品大賽美術書法攝影展覽”在成都舉行,更多的人開始了解到這個群體的一些夢想。

記者走進他們的生活,記錄下他們一步步實現夢想的點滴。

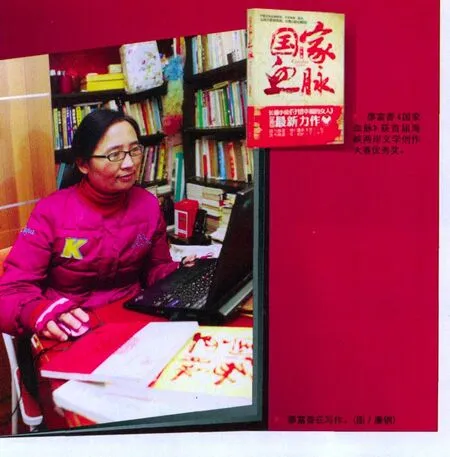

▌大山里走出的女作家

就連廖富香本人也沒有料到,在她40歲以后能夠重新走上文學創作這條道路。

1963年出生的廖富香,曾經在她人生30多年的歲月里,沒有走出過龍泉驛茶店鎮前鋒村。但是就算沒有見過外面的世界,她卻對文學有一種難言的喜愛。

在那個資源匱乏的年代,農村的景象更是破敗不堪,家里能夠供一個孩子上學已經是幸運的了。1元錢是她當時一周的伙食費,但她卻堅持在家點著煤油燈偷偷看書寫字,盡管無數次被父親責罵,說她不懂事,浪費家里的錢。

到了上世紀80年代,隨著經濟的發展,生活開始有了一些改善。這時在山里做代課老師的廖富香從《四川青年報》上看到了“文學交友”啟事,對于生活在大山里的年輕人,這樣的消息讓她平靜的生活有了一絲漣漪,她果斷地寄去了5元會費。不久,相繼5名文學青年與她有了文字上的交流,而其中一名軍人更是和她開始了一段“文字戀愛”。

隨著這段“文字戀愛”的無疾而終,最終她選擇了另一位河南文學青年,也就是現在的丈夫張田生。

雖然在那個時候,改革開放的春風已經浸染東部沿海地區,但作為內陸西部省份的農村居民,依然過著封閉式的生活。廖富香每天的生活就是代課——帶孩子——做飯。

回憶起當初的日子,廖富香說:“當時連生存都困難,寫作、文學都被拋在了腦后。”只有吃飽了飯,才能有尊嚴地活下去。廖富香當時唯一能做的就是讓全家人吃飽飯。

“如果沒有改革開放,我和我丈夫根本不可能走出大山,到鎮上去打工”。隨著改革開放的深入,內地各個城市也掀起了“下海”“打工”的熱潮。一部分膽子大的農民走出了大山,走向城市,開始了與過去完全不一樣的生活。這時也逐漸形成了農民工最初的原型。

1993年,廖富香和丈夫到洛帶鎮一家公司打工,她跑起了供銷,這一干就是十年。每天起早貪黑地工作,讓廖富香在因生活環境變化感受到喜悅時,又有了一些遺憾。

從農民到農民工,從大山到城鎮,看到的聽到的新鮮事物無時無刻不在沖擊著每一個打工者的舊觀念。而這一切也喚醒了廖富香珍藏在心里的寫作之夢。

在20世紀最后的十年里,隨著信息化時代和知識經濟時代的到來,中國大部分地區包括西部省份更加重視信息和知識給社會帶來的變革。也在這時,廖富香看到四川電視臺在征集小短劇,“我去試試。”廖富香拿著她的文章就去了,結果沒被錄用,正當廖富香失望準備離開時,一

名負責人叫住了她,指出了她寫作的不足、肯定了她的寫作功底。“他的話改變了我的一生,讓我有了繼續寫作的勇氣。”

白天上班,晚上寫作的日子讓廖富香無力支撐。怎么辦?是停止寫作還是辭職呢?“人生很短,如果一輩子不去做一次自己喜愛的事一定會后悔。”因為這樣的想法,廖富香謝絕了公司的挽留回家專心寫作。

手寫太慢,她就花7000多元買了一臺電腦和一臺打印機,在電腦上將自己的作品寫下來,再打印出來,寄到一些征稿的單位去。

知識改變命運,從此廖富香的命運被徹底改變了。短短幾年間,廖富香發表和被播出的文學影視作品達400多萬字,小說《國家血脈》獲首屆海峽兩岸文學創作大賽優秀獎,內蒙古自治區第十一屆“五個一工程獎”,并且有幾部劇本擬將被搬上銀幕。

▌一個農民工的音樂之路

沒有念過高中,在家務過農,在餐廳洗過碗,遭過白眼,在很多人眼里就是一個身份“卑微”的農民工,有著音樂夢想的梅兼毓卻在自己的堅持下成為了四川省音樂家協會會員,還擁有了自己的原創歌曲網站。

說到自己的經歷,梅兼毓用“一言難盡”來形容。

11歲時,梅兼毓的母親就去世了,母親留下的東西不多,卻留給了他寶貴的音樂天分。社會的大環境和家庭的小環境讓年幼的梅兼毓無法再繼續讀書,只有在家務農,然而音樂的夢想就像一粒種子種在了他心中。

初生牛犢不怕虎。一次偶然的機會,他聽說北京的一位音樂老師在培養音樂人方面很出名,于是,他千里迢迢從四川趕往北京去向這位老師請教。

梅兼毓回憶到,那位老師認真地對他說:“你寫的歌曲旋律真的很美,我們音樂學院的學生理論知識很好,但要寫出你這樣優美旋律的也不多。”就是這一席話,讓梅兼毓終生難忘,也為他今后堅持走音樂之路增添了無窮動力。

生活不是空想,音樂暫時是不能解決溫飽的,梅兼毓為了能夠生存下去,走上了外出打工之路。在一家餐館洗盤子是他打的其中一份工。“我打工的目的就是為了賺錢買音樂教材,然后上音樂培訓班。”梅兼毓說。

打工期間,只要一有空,梅兼毓就會拿出音樂教材學習,當時和他一樣的不少打工者都對梅兼毓很佩服,也很支持他。“他們的鼓勵也成為了我堅持下來的動力。”梅兼毓說。

然而沒有學歷的農民工,在許多地方還是會被人低看一等,對現實狀況的忍耐是幾乎所有農民工必須接受的事實。更讓人無奈的是,因為農民工的身份,他的一些投稿經常都杳無音訊。

幸好,來自家庭的溫暖化解了梅兼毓不少的苦悶。妻子的善解人意、孩子的乖巧可人,讓梅兼毓發誓一定要證明自己的價值。

終于,他創作的歌曲得到了大家的認可,其中有兩首歌曲還被二炮文工團的青年歌唱家演唱過。

前不久,梅兼毓從北京打工回鄉,他說他回鄉就是準備辦個藝術團。而這個想法來源于瀘縣民眾藝術團和民間藝術團在國外演出成功的消息。

“我也要辦一個民間藝術團,我也要讓藝術團走出國門。”在采訪結束時,梅兼毓很有信心地對記者說。