中國培育品種牛肉品質特性比較分析

郎玉苗 沙坤 李海鵬 孫寶忠 周楠 劉菲 黨欣

摘 要:培育牛種在我國肉牛產業中發揮著重要的作用,目前對中國培育品種牛肉品質總體情況進行研究的文章未見報道。了解培育品種牛肉的肉質總體狀況,對我國牛種的選育、合理開發利用牛種以及保障牛肉品質有重要的參考作用。本文對目前國內關于培育品種牛肉品質的研究進行總結發現我國培育品種牛肉肉質較差,結合我國的牛肉生產現狀以及肉牛產業的發展趨勢提出了幾點建議:牛種的選育應把握牛肉的消費結構和方向,從肉質角度分析牛種所對應的市場并實施肉類口感保證系統(PACCP)體系確保牛肉品質。

關鍵詞:培育品種;牛肉品質;肉類口感保證系統(PACCP)

中圖分類號:TS251.52 文獻標志碼:A 文章編號:1001-8123(2013)05-0031-05

我國養牛歷史悠久,牛種資源豐富,但是養牛業迅速發展和有組織、有計劃地開展品種改良工作還是在新中國成立后[1]。1974年以后大量引入歐洲肉用牛種,改進生長速度,提高出欄體質量和經濟效益,已取得了成效[2]。目前收錄到《中國畜禽遺傳資源志——牛志》中的共114個各類牛品種,其中地方品種92個,培育品種9個,引入品種13個。9個培育品種中有8個普通牛品種和1個牦牛品種,8個普通牛中,乳用型牛1個(中國荷斯坦牛)、乳肉兼用型牛4個(中國西門塔爾牛、中國草原紅牛、新疆褐牛和三河牛)、專用肉牛3個(夏南牛、延黃牛和遼育白牛)。培育品種的形成既保留了地方牛品種肉質好、適應性強的遺傳素質,又全面的提高了牛群體的生產性能[1]。

隨著人們消費水平的提高,人們的消費觀念也隨之發生了變化,對于肉的追求已從單純對“量”的追求轉變為“質”和“量”并重的階段。肉品質包括食用質量(色澤、風味、嫩度、多汁性)、營養質量(涉及蛋白質含量及氨基酸組分、脂肪含量及脂肪酸組分、維生素含量、礦物質含量)、技術質量(系水力、pH值水平、蛋白質變性程度、脂肪飽和程度、結締組織含量、抗氧化能力)、衛生質量(微生物指標、肉的腐敗與腐敗程度、各種抗生素和激素和生長促進劑水平、農藥殘留量、重金屬離子濃度)和人為質量或動物福利[3]。

目前,對于中國培育品種的牛肉品質的研究較多,但是對中國培育品種牛肉品質總體情況進行研究的文章未見報道,本文對目前國內關于培育品種牛肉品質的研究進行了總結,結合牛肉生產現狀和發展趨勢,提出幾點建議,以期對培育品種的研究和牛種的選育提供參考。

1 培育品種基本概況

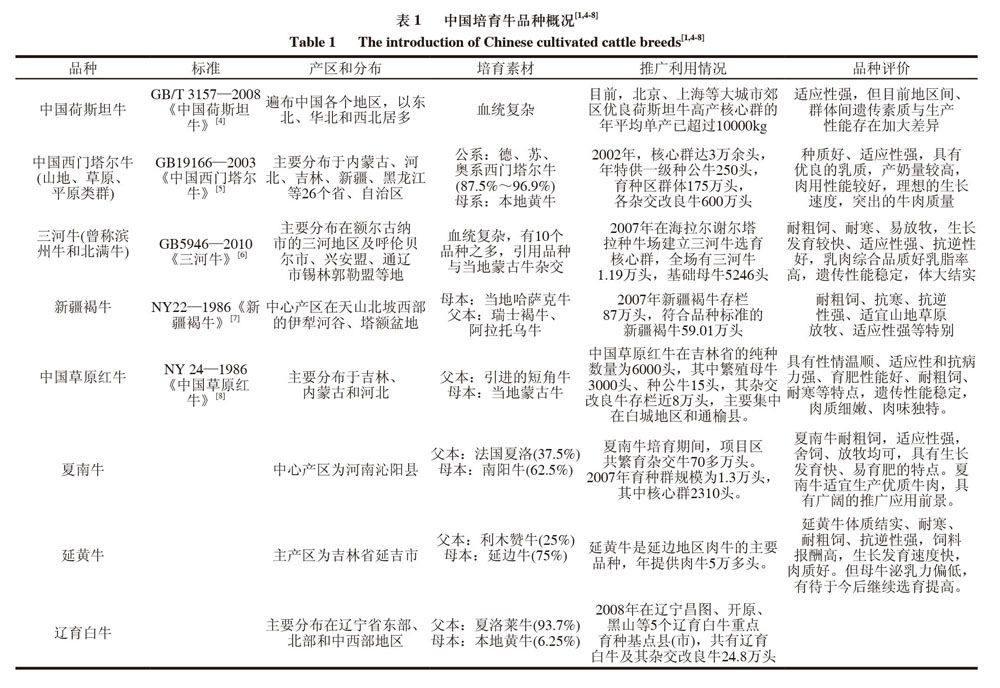

培育品種基本概況見表1[1,4-8],從標準制定情況看,共形成5個標準,3個國家標準,2個農業部標準,標準對培育品種的品種鑒定、外貌鑒別進行了規定,有些還對品種等級進行了規定,標準的制定對生產者選擇生產性能優良的牛和育種工作者選擇性狀優良的種牛起到重要的指導作用。從產區分布來看,培育品種分布以東北、華北和西北居多,而在南方分布較少,這主要與牛種選育過程中母本均為本地牛有關,本地牛對當地的氣候適應性更強,在當地推廣更快。從培育素材來看,培育品種的選育均引進了國外產肉和產奶性能優良的牛種對本地黃牛進行雜交、選育,引入的國外優良牛種有夏洛萊、西門塔爾牛、利木贊等。這些品種主要以歐洲大陸型品種居多,而歐洲大陸型牛種的引入在加大體型、提高生長速率、增加眼肌面積、提高優質肉比率和出肉率、提高飼料報酬、增加經濟效益等方面都發揮著日益明顯的作用[2]。培育品種的形成對我國牛肉生產和產量的提升起到了很大的促進作用。

2 培育品種牛肉肉質特性

陳潤生[9]曾指出:肉品品質的問題已經成為當今世界養殖學、肉品學、動物遺傳育種、組織、生理生化、解剖、飼養等領域內專家共同合作研究的一項重大課題。然而我國對肉質方面的研究起步較晚,總體研究水平還不高。目前,對于培育品種牛肉肉質特性研究的文獻較多[10-24],但是較為零散,從月齡來看,以18月齡的牛研究較多,而對其他月齡牛的肉質研究較少;從性別來看,以閹牛的研究較多,對公牛和淘汰母牛的研究較少;從部位肉來看,以背最長肌的研究居多,對其他部位肉研究較少,如霖肉、臀肉等。從品質參數來看,不同文獻研究的指標并不相同,其中對蛋白質、脂肪、水分、pH值、肉色、剪切力和蒸煮損失的研究較多,對其他指標的研究較少,對品質的分析主要是對不同部位、不同牛種、不同飼養方式的品質指標差異進行比較,而未對肉品質優略作出判斷。這與目前我國牛肉品質指標的檢測標準和牛肉品質評價方法及標準不完善有關。肉嫩度是肉品質的重要指標,NY/T 1180—2006《肉嫩度的測定:剪切力測定法》對肉嫩度的檢測方法進行了規范。NY676—2010《牛肉等級規格》中對肉色、脂肪色、大理石花紋進行了分級,但是目前評級員對肉色、脂肪色和大理石花紋進行評價存在主觀性強、準確度低的問題,而對儀器檢測的品質指標(如色差、剪切力、pH值等)缺乏評定方法和標準。

2.1 營養品質

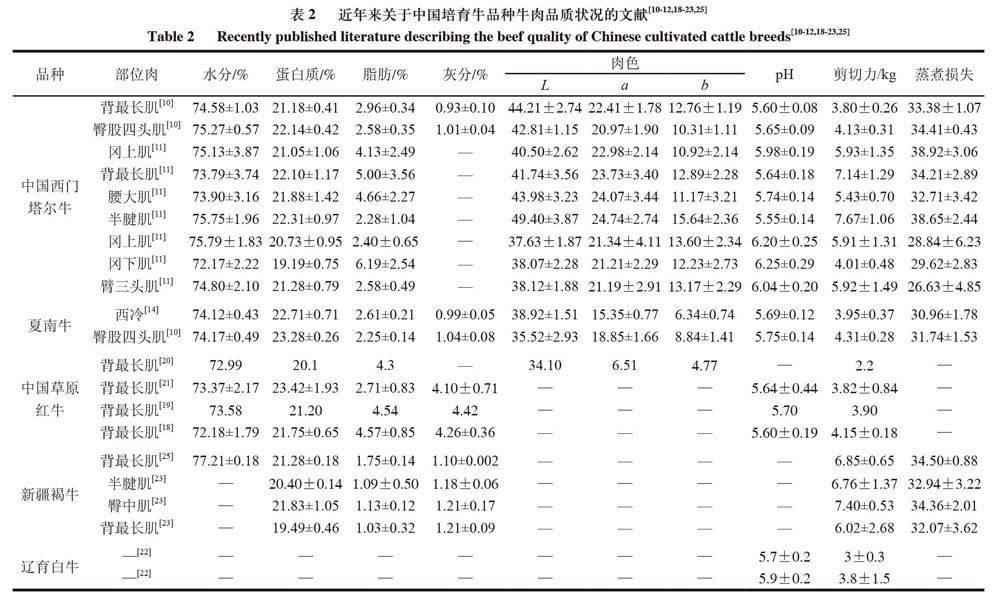

肉的常規營養成分包括水分、灰分、脂肪和蛋白質。由表2[10-12,18-23,25]可知,牛肉水分均值的變化范圍為72.9%~77.2%,其中93.8%牛肉水分均值在72.9%~77.0%間;蛋白質均值范圍為19.3%~23.4%;脂肪均值范圍為1.0%~5.0%;灰分均值范圍為0.9%~4.3%。肉中水分含量及存在狀態影響著肉的加工質量和儲藏性。水分含量的多少影響肉的營養價值、感官品質如嫩度和多汁性等。水分越高,越易遭致病細菌、霉菌繁殖,引起肉的腐敗變質。GB 18394—2001《畜禽肉水分限量》[26]對牛肉水分含量的規定為77%,可見大部分牛肉的水分含量是符合國家規定的。蛋白質含量高、脂肪含量低的牛肉,符合當今人們對高蛋白、低脂肪食品的要求。但為保證牛肉的適口性,牛肉中還應保持不低于3%含量的脂肪[27]。從數據可以看出,63.2%牛肉的脂肪含量小于3%,含量較低符合低脂肪的消費要求,但是風味相對較差。

2.2 食用品質

肉色是商品肉中給人印象最為直接的一個肉質性狀,它直接影響到消費者的購買欲望。肉色通常用色差L*、a*、b*值來表示肉的顏色,L*表示亮度,a*表示紅度,b*表示黃度。從表2可以看出,不同品種、不同部位的牛肉的L*、a*、b*值是存在差異的,這與Von Seggern等[28]的研究結果相一致。牛年齡、pH值、性別、飼料、水質和應激等均對肉色深淺有影響[29]。

嫩度是牛肉最重要的品質特性。研究表明,消費者愿意為有嫩度保障的牛肉付出更高的價格[30]。表2中,培育品種的剪切力值在2.2~7.7kg間,剪切力的變化范圍大,產品的嫩度一致性較差。Calkins等[31]的研究將牛肉嫩度劃分為3個等級:嫩(<3.9kg)、一般(3.9kg

2.3 加工品質

pH值是肉質評價的重要指標之一,宰后胴體pH值變化主要是宰后肌糖原轉化成乳酸使pH值降低,pH值從中性7.0左右降低到5.7以下,但也有一些牛由于宰前應激作用使牛肉中肌糖原含量降低而使終點pH值偏高大于5.7。澳大利亞研究人員[33]認為成熟5d的牛肉pH值在5.30~5.70間外觀好看且肉質較好;pH值在5.71~6.90時牛肉通常被定義為黑切牛肉(dark cutting beef,DFD),其貨架期縮短,不適合真空包裝,肉色黑且質地硬。研究表明,實施牛宰前福利有利于減小牛的應激而提高牛肉品質,因此有必要盡量避免活牛的長途運輸,宰前靜養使牛得到充分的休息,采用擊昏后屠宰避免牛產生恐懼感。表2培育品種牛肉的pH值測定時間不一致,因此無法進一步分析pH值對品質的影響。但可看出不同品種、部位間pH值存在差異,周巖偉[34]研究表明,不同品種和不同部位的pH值不同,差異不顯著。

總的來看,目前我國培育品種牛肉品質的研究不系統、不完善,無法對牛種的肉質情況作出全面的評價。從文獻中的數據可以看出,我國培育品種牛肉品質狀況較差,這可能與以下幾方面有關:我國的育種方向主要以生產性能為主,而對牛肉品質關注較少;屠宰技術和設施落后,導致出現DFD肉等肉質差的牛肉;我國牛肉肉質研究較晚,相關檢測標準和評定標準并不完善等。

3 分析與結論

針對我國培育品種肉質研究不系統、不完善、肉質較差的情況,結合牛肉的消費趨勢以及我國牛種現狀和牛肉生產現狀,提出以下幾點建議,以期能對牛品種的選育和肉牛產業的健康、持續發展提供參考。

3.1 把握牛肉的消費結構和方向,明確選育方向

張英漢[35]認為,目前小型肉牛培育是國際肉牛育種的新動向,我國肉用牛品種培育應以中小型為主,并培育自己的小型肉牛品種。李俊雅等[36]認為對已育成的延黃牛、遼育白牛、夏南牛等肉牛品種和正在培育的種群,在擴大育種群的同時,重點選育提高產肉性能和牛肉品質,提高群體整齊性,同時注重泌乳力的選擇。對中國西門塔爾牛、草原紅牛、新疆褐牛、三河牛等兼用型品種,加大其肉用品系產肉性能的開發力度。曹兵海等[37]認為育種方向的把握應該建立在對我國今后牛肉的消費結構和方向的準確把握以及對國外牛種的生產性能和肉質特性全面評價的基礎上。因此,有必要對我國牛肉消費結構進行調查研究,明確我國牛肉消費趨勢,從而明確牛種選育方向。

3.2 對肉質進行系統、全面的分析,從肉質角度分析牛種所對應的市場方向

“十二五”時期我國的牛肉消費進入了優質化、高檔化和安全化的時代[38]。牛肉的品質與消費者嗜好和價位決定牛肉的檔次和生產效益[39]。李欣等[39]以肉質為主線嘗試對利木贊牛進行了評價, 認為利木贊牛不適作生產大理石紋的牛種,雜交后代肉質針對的是中低檔市場。陳幼春[38]認為草原紅牛因為含短角牛血液的緣故,應當具有良好的大理石花紋,肥度優于歐洲大陸性牛種所改良的牛只。目前,大多數人只是針對國外牛種雜交我國黃牛后代的生長和產肉結果在引進牛種之間進行過比較,卻很少有人從肉質角度分析牛種與其對應的市場[37]。肉質,特別是牛肉的食用品質決定了牛肉的商品價值。因此有必要針對牛種的肉質進行系統、全面的分析,從肉質角度分析牛種所對應的市場方向。

3.3 建立適合我國的PACCP系統,完善肉品質標準體系建設,保證牛肉品質

隨著人們消費水平的提高,人們對肉品安全品質的關注越來越多。國內外均利用危害分析和關鍵控制點(hazard analysis critical control point,HACCP)質量管理體系來預防和控制食品安全。世界很多國家,如美國、加拿大、澳大利亞、英國、日本、韓國以及我國都建立了牛肉質量分級標準來確保牛肉品質和品質的一致性。類似于HACCP系統,澳大利亞、美國和英國建立和實施了肉類口感保證系統(palatability assured critical control point,PACCP)系統,這一系統應用于從遺傳到肉類的最后處理、烹調等肉類生產過程的每個階段,以保證最終產品的口感和質量[40]。針對我國培育品種肉質較差的問題:1、建立我國牛肉PACCP系統,完善牛肉分級標準來確保牛肉的口感和質量;2、加強技術投入,如開發自動分級技術,從技術層面支持和保證牛肉的品質;3、完善肉品質檢測標準和肉品質評價方法及標準,在法律層面確保我國牛肉的品質。

參考文獻:

[1] 國家畜禽遺傳資源委員會組編. 中國畜禽遺傳資源志: 牛志[M]. 北京: 中國農業出版社, 2011.

[2] 陳幼春. 牛的品種、高檔牛肉種類和生產因素[J]. 黃牛雜志, 1995, 21(1): 37-40.

[3] ANDERSON H J. What is pork quality[C]//Quality of meat and fat in pigs as affected by genetic and nutrition. Zurich Switerland: EAAP Publication, 1999: 15-26.

[4] GB/T 3157—2008 中國荷斯坦牛[S].

[5] GB 19166—2003 中國西門塔爾牛[S].

[6] GB 5946—2010 三河牛[S].

[7] NY 22—1986 新疆褐牛[S].

[8] NY 24—1986 中國草原紅牛[S].

[9] 全國豬育種科研協作組肉質研究專題組編. 豬肉品質研究參考資料匯編: 第一冊[M]. 1984.

[10] 崔國梅. 夏南牛和中國西門塔爾牛肉品特性的比較研究[D]. 南京: 南京農業大學, 2011.

[11] 牛蕾, 張志勝, 李海鵬, 等. 中國西門塔爾牛不同部位肉品質評定[J]. 中國畜牧獸醫, 2011, 38(3): 217-220.

[12] 任秋斌, 鄭世學, 李海鵬, 等. 中國西門塔爾牛前肢肌肉組織學和理化特性的研究[J]. 中國畜牧獸醫, 2011, 38(1): 244-247.

[13] 包麗華, 梁寶海. 三個品種肉牛的部分肉品質的比較[J]. 家禽生態學報, 2009, 30(5): 81-83.

[14] 祁興磊, 諶啟亮, 盧桂松, 等. 夏南牛牛肉品質的研究[J]. 中國牛業科學, 2012, 38(2): 12-14, 27.

[15] 李廷來, 武愛梅, 孫秀玉. 夏南牛生產現狀及發展思路[J]. 河南畜牧獸醫, 2009, 30(3): 21-23.

[16] 李振京, 譚年年. 提高晉南牛肉用性能的雜交組合研究(二報): 雜交一代與晉南牛育肥性能測定[J]. 黃牛雜志, 1996, 22(3): 17-21.

[17] 曹芝, 敖日格樂, 王純潔, 等. 不同雜交品種肉牛背最長肌纖維組織學結構與嫩度對比研究[J]. 肉類研究, 2012, 26(2): 1-3.

[18] 孫喆, 秦貴信. 安格斯改良草原紅牛效果的研究[J]. 吉林農業科學, 2012, 37(1): 54-56.

[19] 李旭, 張國梁, 健, 等. 不同營養水平對草原紅牛及其肉用群體肉用性能的影響[J]. 安徽農業科學, 2009, 37(35): 17511-17513; 17522.

[20] 于洪春. 草原紅牛產肉性能的觀察[J]. 中國畜牧雜志, 1997, 33(6): 30-31.

[21] 邢力, 趙玉民, 胡成華, 等. 利木贊牛改良草原紅牛效果的研究[J]. 黑龍江畜牧獸醫, 2007(11): 33-35.

[22] 金雙勇, 劉懷野, 祁茂彬. 遼育白牛與5品種(雜種)肉牛的肉質對比試驗報告[J]. 現代畜牧獸醫, 2011(3): 22-25.

[23] 杜瑋, 于青云, 周磊, 等. 不同牛品種犢牛及不同部位的肉品質研究[J]. 中國畜牧獸醫, 2009, 36(1): 142-144.

[24] 孫亞偉, 張笑瑩, 張曉紅, 等. 新疆褐牛不同部位肌肉氨基酸組成及分析[J]. 新疆農業大學學報, 2010, 33(4): 299-302.

[25] 周磊, 于青云, 杜瑋, 等. 不同品種牛肉品質研究[J]. 新疆農業科學, 2007, 44(4): 534-538.

[26] GB 18394—200畜禽肉水分限量[S].

[27] KAZALA E C, LOZEMAN F J, MIR P S, et al. Relationship of fatty acid composition to intramuscular fat content in beef from crossbred Wagyu cattle[J]. Journal of Animal Science, 1999, 77(7): 1717-1725.

[28] Von SEGGERN D D, CALKINS C R, JOHNSON D D. Muscle profiling: Characterizing the muscles of the beef chuck and round[J]. Meat Science, 2005, 71(1): 39-51.

[29] 余梅, 毛華明, 黃必志. 牛肉品質的評定指標及影響牛肉品質的因素[J]. 中國畜牧獸醫, 2007, 34(2): 33-35.

[30] DESTEFANIS G, BRUGIAPAGLIA A, BARGE M T, et al. Relationship between beef consumer tenderness perception and Warner-Bratzler shear force[J]. Meat Science, 2008, 78(3): 153-156.

[31] CALKINS C R, SULLIVAN G. Ranking of beef muscles for tenderness[EB/OL].

[32] 毛衍偉. 牛肉食用品質保證關鍵控制點研究[D]. 泰安: 山東農業大學, 2008.

[33] The effect of pH on beef eating quality. Meat standard Australia[S].

[34] 周巖偉. 促脂肪沉積劑對育肥牛的生產性能和肉品質影響的研究[D]. 烏魯木齊: 新疆農業大學, 2006.

[35] 張英漢. 國際肉牛育種的新動向: 小型肉牛培育[C]//全國養牛科學研討會暨中國畜牧獸醫學會養牛學分會第六屆會員代表大會論文集, 2005: 256-260.

[36] 李俊雅, 閻萍, 陳明新, 等. 關于我國肉牛遺傳改良的幾點建議[C]//中國畜牧獸醫學會養牛學分會2011年學術研討會論文集, 2011: 8-10.

[37] 曹兵海, 陳幼春, 許尚忠, 等. 我國的肉牛育肥技術模式與牛肉市場層次[J]. 中國畜牧雜志, 2007, 43(17): 55-59.

[38] 陳幼春. 牛種與肉質遺傳和動物福利匯報[C]//第七屆中國牛業發展大會論文集, 2012: 125-129.

[39] 李欣, 曹兵海, 許尚忠, 等. 利木贊雜交黃牛后代的肉質適合怎樣的牛肉市場層次[J]. 中國畜牧雜志, 2007, 43(19): 55-59.

[40] 戴瑞彤, 楊龍江, 吳國強. 肉類質量的研究進展[J]. 肉類研究, 2000, 14(2): 11-13.