南通紡織博物館:匆匆走過三十年

明閔

南通紡織博物館,是中國第一座紡織專業博物館。上世紀80年代中葉,它的開館被列入當年中國紡織工業十二件大事之一。這座 “紡織大觀園”,曾名揚海內外,一度成為引領新時期中國博物館發展的風向標。

淵源:南通紡織 聲名赫赫

1979年秋天,中國自然科學博物館協會籌備會在南通召開。著名古人類學、考古學家裴文中教授等眾多專家學者齊聚江海大地。就是這次重要的會議,提出了建立南通紡織博物館的設想。

南通市文博協會學術研究委員會主任凌振榮參加了那次會議。他說,當時正值改革開放之際,中國博物館類型比較單一,以歷史博物館居多,博物館領域正在醞釀著一個大發展。南通紡織博物館是專業性的行業博物館,有助于打破長期以來博物館單一的局面,它的創建順應了歷史的潮流。

為什么南通具備建立中國第一座紡織博物館的資格?紡博副研究館員姜平認為,南通是我國著名的紡織之鄉、文博之鄉,也是近代民族紡織工業的策源之地、中國博物館事業與紡織高等教育的誕生之地。如果沒有這樣深厚的文化傳統和歷史積淀,中國第一家紡織博物館不可能誕生于南通。

紡博老工程師宋正權也表示,南通有著深厚的紡織的根基,這是紡織博物館建立的土壤。年屆90的他,是土生土長的南通人。每當他回憶往事時,腦海中都兩個生動的場景。年幼時他徒步去狼山游玩,一路上都能聽到織布機發出的“咔、咔、咔”的聲音,家家戶戶都有織機,都在忙忙碌碌地織布;南郊的土布市場,到處都是買布賣布的人們,有的肩上扛著布,有的人背上背著布,還有的人用小車推著布……這是南通當時的一景。

南通人周國興,北京自然博物館研究員,曾在其所著的《時光倒流一萬年》一書中這樣寫道:“手工紡織的南通棉布在歷史上素負盛名,而發展成現代化的南通紡織業,在國內仍然占有重要的地位。南通博物館一直保存著從明代到現代的各種紡織實物。為了形象地闡述這段歷史,并促進我國紡織工業的不斷進步,籌建這樣一個紡織博物館是有重要意義的,這將在我國各種專業博物館的事業中又增添一朵新花。”

籌建:集思廣益 群策群力

1980年3月24日,南通市委市政府研究決定籌建南通紡織博物館。1980年9月18日,南通紡織博物館籌備領導小組和籌備處成立。1981年3月,中國紡織工業部、國家文物局于批準建館。

“南通紡織博物館是按照博物館學的要求建立起來的,它的設計和建造是由博物館的研究專家和設計專家共同研究完成的。”凌振榮回憶說。

凌振榮還記得,在籌建之初,南京博物院原副院長宋白胤在南通市科委就紡博的建設做了一個報告。當時,宋白胤講道,紡織博物館的建設要繼承張謇建造博物苑的理念,建議將紡博建成一個園林式的博物館,它的選址適宜與城市公園結合在一起。后來,他的理念被運用到紡博的建設中。建成后的紡博宛如一座“紡織大觀園”。紡博建成之后,文峰公園又毗鄰而建。

經宋白胤推薦,著名建筑學家鄧林翰為紡博親自操刀設計。“紡博整個構架,包括主管和輔館兩個部分,涵蓋庫房區、展示區、辦公區、會議廳、演講廳、餐廳、招待所等完備的基礎設施。建筑風格上具有中國古典園林氣質,很多都是開博物館風氣之先的。”姜平說。

80年代,南通紡博曾被評為“南通市十大街景建筑”。90年代,它又在全國博物館建筑評比中入選“最有特色的博物館建筑”之一,并入選《20世紀中國建筑》一書。

1981年,應老同學張緒武的邀請,宋正權從通棉二廠工程師崗位,借調到紡博參與紡博的籌建工作。從宋正權收藏的一疊泛黃的信簽紙上,我們看到了關于紡博籌建的資料:紡織工業部出資35萬,文化部10萬,中國科協10萬、江蘇省政府25萬、江蘇省紡工廳12萬、南通市政府68.5、南通市紡工局55萬、南通市各企業95.5萬。

1985年4月,臨近紡博開館,為了充實陳列內容,紡織工業部下發文件,向全國征集優秀紡織品標本。自5月至9月,全國4000多件展品紛紛寄來。其中一件展品,令宋正權至今難忘。那件展品來自遼寧丹東的一家紡織企業。因為沒有及時接到通知,這家企業專門請求當地軍用飛機將展品送至無錫,又請人連夜渡江在開館前一天送到了南通。

劉偉東是紡博的第一名員工,那時他是籌備處專職副主任。據劉偉東回憶,在籌建過程中,張謇嫡孫張緒武全程參與。紡博搞基建時,南通沒有琉璃瓦,他聯系好宜興的廠家。布展陳列時,南通還沒有引進彩色印刷技術,他又積極聯系解決。1983年,張緒武調任江蘇省副省長。盡管職務有所變動,但張緒武仍然兼任紡織博物館的領導工作。“聽他姐姐講,除了其他工作以外,張緒武一空下來就研究紡織博物館的建設。”劉偉東說。

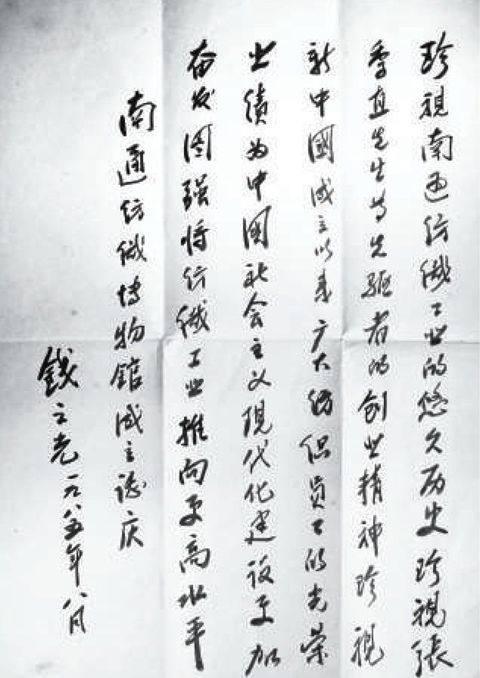

開館前夕,原紡織部長錢之光同志應邀題詞志慶:“珍視南通紡織工業的悠久歷史,珍視張季直先生等先驅者的創業精神,珍視新中國成立以來廣大紡織員工的光榮業績,為中國社會主義現代化建設更加奮發圖強,將紡織工業推向更高水平。”

在采訪的過程,我們聽到這樣的事情太多太多。可以說,南通紡織博物館的建立,從倡設、籌建到建成開館,凝聚了國家、省、以及南通社會各界的智慧、力量、財力和物力,匯聚了全國重點紡織企業以及南通紡織企業界的鼎力支持和無私捐助。

輝煌:“紡織大觀園” 聲名遠播

1985年10月20日,南通紡織博物館正式開館。1987年,紡博第二期工程(輔館)的建設完成。建成后的紡織博物館,給人們呈現的是一座“紡織大觀園”的面貌。

紡織博物館主館內,陳列著中國古代紡織發明創造、傳統紡織產品、當代優秀紡織產品及南通地方紡織歷史和紡織展品。輔館為露天復原陳列,為人們展現出通海鄉村農家棉植與紡織場景,花行、紗布庒、染坊等舊式店鋪作坊場景,大生紗廠鐘樓、碼頭、近代紡織車間以及南通大學紡織科表門、圖書館等標志性歷史景觀,生動再現了近百年來南通紡織之鄉的歷史演變歷程。

南通紡織博物館開館以后,各地博物館同行紛紛前來考察取經。如蘇州絲綢博物館、杭州中國絲綢博物館、杭州茶葉博物館等行業博物館,對南通紡織博物館的模式都有所借鑒。一定意義上說,南通紡織博物館的出現,開創我國專業類博物館的一個新模式。

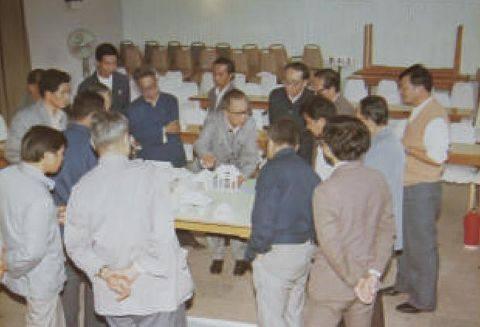

建館以后,宋正權主要負責對外接待工作的。他負責接待了許多位國內外貴賓。開館當天,紡織博物館請來了胡耀邦夫人李昭參加開館儀式。李昭看完博物館的情況后很激動,當天就打電話給長子胡德平,要他來南通看看。第三天,宋正權接待了專程趕來參觀的胡德平。

1986年,南通籍無產階級革命家劉瑞龍回鄉視察紡博。臨行前,他邀請紡博的工作人員同他合影留念。宋正權還清楚地記得劉瑞龍對他們說,你們要把紡博搞好,這是南通的歷史教材。要把它留給后人看,讓他們知道先輩們是如何建設南通的。最后他還留下電話,并表示如果有困難可以找他。

趙丹夫人黃宗英來參觀后,對紡博評價很高。回到北京以后,黃宗英推薦好友美籍華裔作家包柏漪前來參觀。1987年4月,包柏漪的丈夫、美國駐華大使溫斯頓·洛德,特意從上海坐游輪前來參觀,并留下了題詞。

這樣的佳話,實在太多太多。紡博接待過的來自國內外的大型參觀團、國家領導人、國外貴賓不計其數。隨著時代的變遷,從1994年開始,紡織博物館改變了由南通紡織工業局主管的局面,并且開始實施自收自支的管理體制。很長一段時間以來,在資金、人才上的匱乏,讓如今的紡博逐漸褪去了當年耀眼的光芒。

館長周曉波表示,近年來,為了維持紡博的正常運行,在不破壞建筑外觀的前提下,出租一些館舍。盡管如此,作為環濠河博物館群的一員,紡博一直堅守著自己的使命,向公眾免費開放,組織青少年教育活動等。在有限的經費條件下,紡博在近幾年實現了文物的電子建檔工作。今年,紡博的官方網站也已上線。對于今后三年需要保護的文物,他們已經列出了一份詳盡的計劃,并計劃一步步實施。

回憶往昔,立足現狀,珍視紡織博物館中國“紡織第一館”的品牌價值,相信振興紡博會在不遠的將來。